ネイティブじゃない私の英語ポッドキャスト選びのコツ~実践編~

こんにちは。アライ@翻訳です。

(音声版でも配信しています。リンクはこちら)

さて、前回まで2回に渡って紹介してきた「ネイティブじゃない私の英語ポッドキャスト選びのコツ」。今回はその実践編として、今まで紹介したコツを使って具体的にどうやってポッドキャストを選んでいくのか、図解付きでご紹介したいと思います。

取り上げるテーマは「ネイティブじゃなくても笑える、コメディーポッドキャスト」。個人的に最近聴いていなかったジャンルであるコメディー系を、~自力で探す編~で紹介したコツを使って探してみようと思います。

ちなみに、前回の記事をご覧になられていない方は是非、テキスト版、音声版お好みの方で先にお楽しみください。

1.検索する

それでは早速、第一ステップ「検索」です。

今回は、私がポッドキャストを聴くのに普段良く使っているGoogle Podcastのアプリ画面を一部使いながら、解説していきたいと思います。

まず、アプリを開いて検索ボタンを押すと、いろいろなジャンル別に探せるようになっています。

検索の仕方としては2つ。

①「Comedy」とSearchボタンから検索

②既存のジャンルのタブから「Comedy」を選ぶ

ちなみに、②のジャンル毎のタブをスクロールした場合は、その時の人気番組のTop10前後が表示されるので、トレンドになっている番組を知りたい場合は、そちらの方が早いです。

今回は、Top10番組だからといって、ノンネイティブにやさしい番組であるとは限らないので、①Searchボタンから幅広く検索することにします。

2.番組アイコンから読み解く

次のステップは、検索して出てきた選択肢をどう処理していくか、です。

ここで私は、出てきた番組アイコンから、ポッドキャスト番組のタイプの当たりをつけていきます。

ポッドキャスト番組のタイプとは

ポッドキャストの作り方、フォーマットの種類という意味です。以前の記事で主に7種類のタイプを解説しています。(テキスト版・音声版)

さて、どんな番組アイコンが出てくるかというと・・・こんな感じです。

(音声でお聞きの方は、是非テキスト版で写真をご覧ください)

今回取り上げるこの12本の番組の中には、ポッドキャスト界で年収が一番高いと言われる番組、人気テレビ番組の司会者がやっているもの、TVタレントがパーソナリティーを務めるものなど、いろいろ入っています。

そこで、私がどんな視点でこの番組アイコンを読み解いているかというと、まずデザインからざっくりとグループ分けしているんです。

今回のグループ分けは上から順番に、こんな感じです。

①一段目・・・パーソナリティー1人だけの写真タイプ

②二段目・・・2~3人のパーソナリティーの写真タイプ

③三段目・・・それ以外

そして、それぞれの番組アイコンのデザインから何が分かるというと・・・

①一段目は、ポッドキャスト番組のタイプで言うと、おそらく一人喋りタイプっぽいと予測出来ます。これは、ノンネイティブには分かりにくいタイプになるので、もう深堀せずにサッサと却下します。

次に②二段目は、2~3人の仲良しパーソナリティーの会話タイプやパネルディスカッションタイプであると思われるので、こちらもザックリ却下です。

そして③三段目は、デザインを一目見ただけでは判断できないので、ポッドキャスト番組のタイプもノンネイティブにやさしいタイプかもしれないので、選択肢として残します。

この時点で、最初12個から選ぼうとしていたポッドキャストが、4個の選択肢までに減りました。(ちなみに、この時点で却下した番組が面白くないわけじゃないです!)

3.各エピソードの題名から読み解く

次に、残ったタイプの処理の仕方です。

ここからは、面倒くさくても一つ一つ番組アイコンをクリックして内容を見るしかないんですが、それでも、あまり時間をかけずにポッドキャストタイプを見抜く方法は、まず各エピソードの題名を見る事です。

ここで、1つの番組を例にとってみましょう。

番組アイコンや番組名からは、このポッドキャスト番組がどんなタイプなのかは読み取れませんが、各エピソードの題名を見てみると、明らかに人の名前が3つもあります。という事は、インタビュータイプだ、とあたりをつけることが出来ます。

ちなみに、番組の説明文を読むと、はっきり「インタビュー」って書いてあるので、これは却下対象の番組です。

各エピソードの題名を最初に見るほうが、短文なんで早く判断が出来ますが、分かりにくい場合は、やはり番組説明文に最終頼ります。

4.最後に、自分の趣味で探す

同じように、他の番組を見ていきつつ絞り込んでいった後どうするかと言うと、興味のあるテーマや好きな有名人が出ているものを選んでいきます。

ここにきてやっと、自分の趣味で探すんです。

ここで重要なのは、既にある程度までノンネイティブにやさしくないタイプを選択肢から削除している事です。これ、まさに「選択のジレンマ」に陥らないようにするためのコツなんです。

ここまで絞り込んできた状態で、自分が知っている人が出ている番組を選べば、たとえ英語のポッドキャストでも理解度が高くなる番組である可能性が大きくなります。

5.選んだポッドキャスト

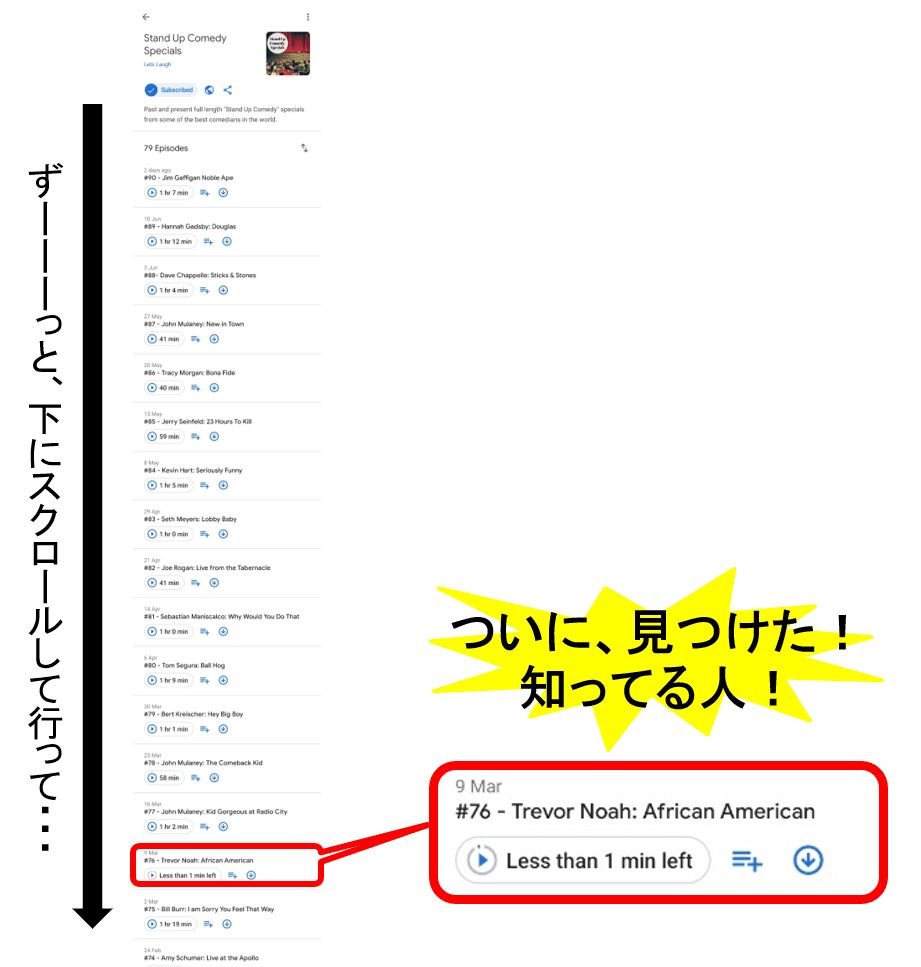

そして今回、私が最終的に選んだのは、「Stand Up Comedy Specials」という番組でした。

まずエピソードの題名を見てみると、自分が知っているコメディアンがちらほらいて興味を引きました。そこから、番組説明文を読んでみると、「これNetflixで見た番組かも?」となったわけです。

自分が今までにどこかで見たことある番組、知っているコメディアンだったら、音声だけでも理解ができる!と踏みました。そこから、少しずつスクロールをしつつ、自分が好きな人がいないか探していくと・・・

上から15番目のエピソードで見つけました!

Trevor Noah(トレバー・ノア)という、アメリカのテレビ番組でも有名な南アフリカ出身のコメディアン。

彼のコメディーは、Youtubeもたくさんあるし、今までNetflixでも見たことがありました。アメリカ人じゃない彼から見たアメリカ文化やアメリカ政治の可笑しさが上手く伝えられていて、アメリカ人じゃない私にも共感ポイントが多いコメディアンの一人です。

実際に聴いてみて、このポッドキャストは当たりでした。ネイティブじゃない私でも、めちゃくちゃ笑えました。

6.どこが「ネイティブじゃなくても笑える、コメディーポッドキャスト」だったのか?

では、結局この番組のどこが「ネイティブじゃなくても笑える、コメディーポッドキャスト」だったのかと言うと、単に私が知っているコメディアンが見つかったからだけではないんです。

実は、このポッドキャスト番組のタイプを改めて検証してみると、台本があるストーリーテリングタイプでもあり、且つ副教材があるコンテンツ再利用タイプでもあったんです。

ポッドキャスト番組のタイプとは

ポッドキャストの作り方、フォーマットの種類という意味です。以前の記事で主に7種類のタイプを解説しています。(テキスト版・音声版)

まず、副教材があるコンテンツ再利用タイプというのは、このポッドキャストが既に映像化されていて、NetflixやYoutubeで見ることが出来るコンテンツであったという事。

既にどこかで見たことがある場合は、更に音声だけになっても理解度が高くなるのはもちろんの事、逆にポッドキャストで初めて聴く場合でも、後から映像でしかも字幕付きで確認できるコンテンツでもあって、英語学習にももってこいです。

そして、台本があるストーリーテリングタイプでもあるという意味は、このスタンドアップコメディーだからこそでした。

コメディアンがマイク1つで舞台に立ち、1時間から1時間半もの話をしようという「スタンドアップコメディースペシャル」というショーは、コメディアンが今までに磨き上げたネタを喋っています。要は、ものすごく質の高い台本があるのと同じようなものです。

まさに、エピソードを聴いた後に分かりやすい理由が納得できる、ポッドキャスト番組のタイプだったんです。

7.まとめ

今回は図解付きで、ネイティブじゃない私の英語ポッドキャスト選びのコツ~実践編~をお伝えしてきました。

ネイティブじゃない私の英語ポッドキャスト選びのコツ~実践編~

①検索する

②番組アイコンから読み解く

③各エピソードの題名から読み解く

④最後に、自分の趣味で探す

昔は、ポッドキャストを選ぶにもどうしても検索するのに時間がかかってしまって、なかなか聴き始められない事が多かった私ですが、今では選ぶ時間を短縮して実際に聴く時間に回しつつ、ネイティブじゃなくても分かりやすい番組を選べるようになってきました。

これまでに紹介したいろいろなコツを使って、いつも百発百中とまではいきませんが、感覚的には6-7割の確率で当たる英語ポッドキャストに出会っている気がします。

「英語ポッドキャストの選び方が分からない!」という方は是非、いろんなコツを使って、新しい番組を発掘してみてください。

さて次回は、この記事で取り上げたコメディーのポッドキャストの内容を改めて、私のおススメ一押しエピソードとして紹介したいと思います。

それでは、次回のnoteで。

この記事が参加している募集

記事を読んで頂きありがとうございます。音声で活躍できる方法や、耳から楽しめる情報を多くの皆さんに知っていただくために活動しています。 頂いたサポートは、音声業界のリサーチや静かな録音環境づくり、そして他の音声配信仲間のサポートに還元していきます。