人生がきれいに積まれると崩そうとしてしまう男 ~ 春日太一氏著「天才 勝新太郎」を読んで

「座頭市」との出会い

現在、BS12トゥエルビでは毎週火曜日20時より映画版「座頭市シリーズ」が放映されています。1962年に勝新太郎主演「座頭市物語」が公開されて以来、26作品が制作されていますが、この映画版を観る機会はほとんどありませんでした。

一方、1974年に放映が始まったテレビ版は1979年のシーズン4まで100作も制作され、現在までBSフジで何度も再放送されてきています。

私は、このテレビ版の方をほぼ全部視聴でき、毎回出演する当時のゲスト俳優たちの豪華さ(緒形拳・森繁久彌・浅丘ルリ子・吉永小百合・石原裕次郎・郷ひろみなど)に驚き、映画ほどのスケール感はないにしても、凝った映像と斬新な演出に感心しました。

もちろん、独り盲目で、刃こぼれも起こさずに、あんなに何十人も一気に斬り殺すことなどできるはずがないという常識的疑問は、演技と演出で見事に

払拭されるのです。また、他者の脚本による常套的な筋書きになりがちな映画版と違って、勝自身のアイデアも現場で即興的に取り込んだテレビ版は変化があって面白いです。

そこには創造的表現者としての勝新がいた

あらためてこの「座頭市」とは、昭和の代表的なスター俳優であった勝新太郎の代表作で、もともと60年代に映画版で大ヒットしたシリーズでした。

しかし70年代以降、テレビの普及や他の娯楽産業の興隆とともに映画人口は激減し、勝新太郎自身もテレビに活路を見つける映画人たちの一人となったのでした。

私は、テレビ版の再放送を観るまでは、勝新の「豪快な蛮勇伝」~多額の借金、黒沢監督の映画主演を中途降板、マリファナ所持で逮捕~などの悪い噂を耳にするだけで特別な関心はありませんでした。ところが、テレビ版を観て質の高さに驚き、たまたま読んだ春日太一著「時代劇は死なず」で勝新太郎に興味を抱き、同じ著者の「天才 勝新太郎」(文春新書 980円)も読んでみました。

そこには、当時の多くの関係者への綿密なインタビューを基に、まるで映画青年のように純粋に映画芸術を追求しようと妥協をせず完璧な表現を求めた、創造的な表現者としての勝新太郎の姿が描かれていました。

以下に、春日太一著「天才 勝新太郎」から、内容のほんの一部を短く要約してみます:

予算を超えても完成度にこだわる

たとえば、テレビ版「座頭市」一本の制作予算が破格の2000万も与えられても(当時の平均予算は800~1200万ほど)、納得のゆくロケ地探しや理想の

映像美にこだわって、時間とフィルム、人員と資材を使いすぎ、予算をはるかにオーバーした赤字がしばしばであったこと。

脚本を何度もスタッフと打ち合わせしながら書き直していたのに、ロケ撮影当日にいきなり台本を白紙に戻して共演者とともにその場で即興で演技しながら創り上げたこと。

つまり、主役としてだけでなく、自ら脚本と監督、そしてフィルム編集にまで関わることでより高い完成度を目指し続けた、まさに芸術家と言うべき人物であったことがわかります。

勝新の映画づくり、その実例

座頭市シリーズ1:第23話 ~ 心中あいや節

出演:浅丘ルリ子 松平健

ある日、聞いていたレコードの民謡「あいや節」の津軽三味線を聞いていて、勝はこのドラマ構想が思い浮かぶ。男子禁制の掟破りで破門され独り生きる女三味線芸人に惚れた若旦那、このふたりが、雪の中、心中の道行きを選ぶ・・・さっそく音楽を担当する富田勲に電話して、勝自ら「あいや節」を口ずさみ、作曲を依頼。

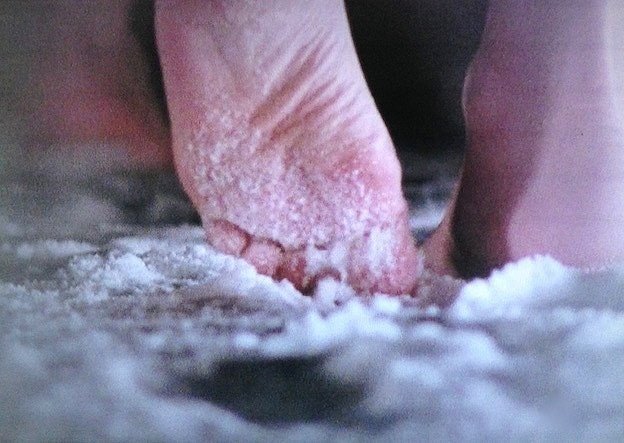

勝のイメージする雪景色を求めて、スタッフ・キャストを乗せた車が隊列を組んで、福井県に向かう。永平寺近くの野原にいきなり「ここだ、ここにセットを建てるぞ!」と言い出す勝。屋内シーンのほとんどが撮影終了。そしてラストシーンの日本海岸でひととおり撮影終了のはずが・・、ふと、勝が動かない・・・カメラマン森田が「勝ちゃん、どうしたの?」と尋ねる。「うん、何か足りないんだな」と首をひねる勝。・・・と、突然、「二人は海まで裸足で行くんだ、歩いている足の裏のアップがほしい」・・・ふたりが海に向かうロングショットはたしかに美しいだろう、だがそれだけでは、「死」の実感を伝えるには弱い、足の裏を映すことで人の温もりが雪に触れて冷たくなるという、「死」の暗示を生々しく描ける・・・・カメラマン森田は勝の才能に改めて感嘆した。

*私が「心中あいや節」を観た感想

一篇の抒情詩のごとき美しい仕上がり。独自の視点による、人物の表情や風景の映し方に深い余韻が漂い、その他の役者たちも無駄な動きなく、このドラマの主題をくっきり浮かび上がらせていて、まさに「映像詩」でした。

座頭市シリーズ2:第10話 ~ 冬の海

出演:原田美枝子

制作は勝自身オーナーである勝プロ。監督・脚本・編集いずれも勝自身による、すべて彼の意のままに作りあげられた世界。

1978年当時、「青春の殺人者」で新人女優として売り出し中だった19歳の原田美枝子のマネージャーは、台本がないことを知り、事前の契約内容と違うので、彼女を連れ帰ろうとする。が、原田美枝子自身が「私はやりたい」と言う。もともと、京都の太秦撮影所近くに建てられていたセットも、勝のイメージする「冬の海」ではないということで、荒海の見える日本海側での宿泊ロケに変更。現場でアイデアを出しては即興演出とアドリブ演技という混沌とした状況の中で撮影が進められ、出来が心配されたが、仕上がった作品は誰もが驚く完成度であった。

*私が「冬の海」を観た感想

不治の病で死に逝く少女と座頭市の関係がちょっと叙情的すぎる感もありましたが、筋書きどおりでない二人の演技が活き活きと新鮮であり、人物の配置や風景のとらえ方など斬新なカメラアングルで、ぐっと最後まで惹きこまれてしまいました。フランスのヌーベルヴァーグと言われた映画に近いセンスを感じました。ただ、挿入音楽の一部に70年代流行のフランス映画音楽っぽい感じがしたのが気になりました。

共演者たちのことば

中野良子

勝と同様、最高の作品を創ることを純粋に追い求めた現場スタッフたちのチームワークに、ゲスト出演の女優中野良子も魅了され、所属事務所の所長・三船敏郎に直訴する、「私もみなさんと一緒に働きたい。勝プロの助監督をさせてください!」

吉永小百合

彼女がゲスト出演に来た時。例によって、事前の脚本をボツにして、吉永を現場で長々と待たせたあげく、すべて即興の演出で対応。哀しい過去を語り、恋人の死に呆然とする吉永の表情を、勝は照明とカメラワークを駆使しながら丹念に撮りあげてゆく、「勝さん、凄い!」と、吉永小百合の感嘆の声が洩れる。

石橋蓮司

準レギュラーのように出演していた俳優の石橋蓮司が、あるスタッフから、東京でも忙しいのに、こんな大変な撮影現場にどうして毎回来るのかと聞くと、石橋はこう答える、「1年に何回か役者として洗濯しにくるんですよ。段取りの芝居ばかりしていると、勝プロの無茶苦茶なのをやりたくなるのです。」

緒形拳

「勝プロで、金よりも良い芝居がしたい」と、自分のスケジュールを空けてまで出演を望む大物俳優は多く、緒形拳はその筆頭格だった。当時、「必殺」シリーズにも出演していた緒形は、勝プロの撮影が長引き、何時間も待たされることがあった。すまなそうに思うスタッフに緒形は笑顔で返す。「ご安心ください。今回は来週一杯、空けてありますから。」

オレが座頭市だ ~ 春日太一氏の分析( 要約紹介 )

テレビドラマ「座頭市」を作り進めてゆくにつれて、勝は、人の脚本や演出に満足がいかなくなっていた。「座頭市のことは俺にしか分からない。なぜなら、俺が座頭市なんだから。」と、エスカレートしていってしまう。ある時、座頭市の恰好をしたままの勝監督が、カメラの後ろから役者たちの演技をチェックしていた。と、突然、あることに気づいて叫び出す。

「おい、座頭市はどこだ、座頭市がいないぞ!」

勝の言葉に一同、唖然とする。その様子に、勝は思わずガラスに映った自分を見て、初めて我に返る、

「あ・・・座頭市はオレか。」

作品と一体化してしまった勝は、絶対的な神になって、座頭市の世界のすべてを自分が思うままに動かそうとした。それにつれて、座頭市の姿も変貌していった。背筋を曲げて裏街道をコソコソ歩くかつての座頭市の姿ではなく、髪は白く伸び、背筋も堂々とした、人間の営みを見下ろす仙人か導師のような姿だった。

年に一本ならできても、毎週一本、「奇跡」のような完成度の作品を創り続けることに、勝は肉体的にも精神的にも限界を迎えようとしていた。そうしてついに、シリーズ最後の最終回を、勅使河原宏を監督に迎えて、「座頭市の目が開いた」という設定で取り組むことになる・・。

*最終回を観た私の感想

1979年当時のメジャーメディアとしてのテレビ・映画業界の常識からは完全に逸脱した、野心的な実験映像という印象でした。

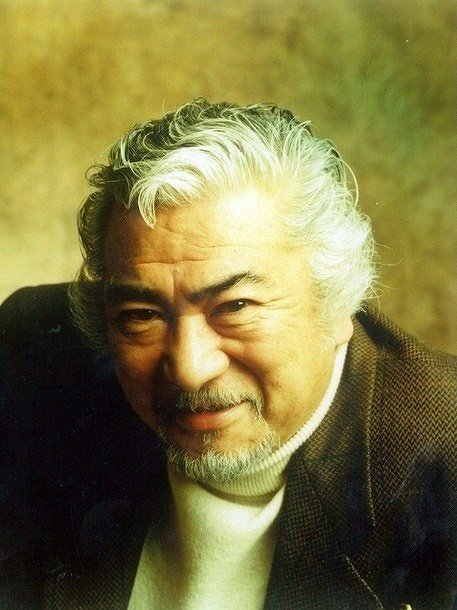

勝新太郎の半生

生い立ち

1931年生まれ。勝の父親は、高名な長唄・三味線の師匠で、実兄は同じく俳優だった若山富三郎。勝自身も幼少時より修業をし、華やかな表舞台とすだれ奥の裏方業を見ながら育ちました。そして、「俺は新聞に載るような男になりたい。それには犯罪者になるかスターだ。」と夢見て、本当に映画界に転身したのが、「勝新太郎」の始まりとなりました。

スターの光と影

映画では数々の傑作、娯楽大作に出演して、名実ともに日本映画界のトップスターに君臨していましたが、テレビ版「座頭市」終了後は、さまざまな

トラブルに見舞われる、あるいは自らトラブルを招くことによって、長い低迷が続きます。

撮影時の悲劇

やがて、バブル景気に沸く1988年、10年ぶりに映画「座頭市」の制作話が持ち込まれ撮影スタート。ところが、勝の息子が出演する斬り合いシーンで、

スタッフが間違って息子に渡してしまった真剣が、脇にいた役者の首をかすめ、死亡事故が起こってしまいます。勝は息子を人殺しにしてしまったと

3日間泣き続けたとのことですが、スタッフ全員の執念で映画は完成、大ヒットとなります。

晩年

座頭市復活と言わんばかりに、映画出演やCM依頼の話が多くあったのですが、あの「マリファナ所持」が起こって、すべて消えてしまいます。その後は、ディナーショーや中村玉緒夫人との共演舞台などを務めますが、下咽頭がんが判明して入退院を繰り返し、1997年6月に亡くなります。享年65歳でした。

最後に

春日太一氏のこの名著「天才 勝新太郎」を読むことで、ひとりの人間の凄い生きざまに強く心打たれるものがありました。勝新太郎の凄さであるわけですが、ここまで核心に迫った文章をしたためた春日氏の功績はとても大きいと思います。どの行にも、勝新太郎への、そして、映画への限りない愛と想いが込められています。

そして、多面的な才能と矛盾したキャラクターで賞賛と非難を浴び続けた勝新太郎をどう評すべきか迷うところですが、春日氏の文章から、あえて、一行だけ引用するなら、次の部分となります:

勝新太郎という男は、目の前に順調な道があるとそこから外れたい衝動から逃れられなくなるのだろうか。幼少時に兄の積み木を崩したように、自分自身の人生がきれいに積まれると、それを崩そうとしてしまう。