SOULFUL NOVEL 『JOINT』 #4

これは音楽と、時間と、そして友情についての物語である。

#4.WHEN

オトクラとの邂逅が切断されてから、スナコはずっと考えこんでいた。夜な夜な隣室から響いてくるピアノの音と女の呻き声は、霊の仕業などではなく、なんと44年前の人間による“音漏れ”だったのだ。ホラーと思いきやSFという超展開である。音はすれども姿は見えぬこの怪奇現象の正体がまさか、壁越しにのみ時空を超えて響く”隣人の騒音”であったなどと、誰が想像できるだろーか。

まずスナコはスマホを駆使し『東京 水木荘 怖い話』とか『東京 水木荘 都市伝説』といったワードで検索をかけ、かつてこのアパートで同じことが起きてはいなかったかと捜査にあたったが、そのような記事は見当たらなかった。それでは過去に似たような事例はなかったのかと、『騒音トラブル 時空 超える』とか『人 声 タイムトラベル』などちょっと踏み込んだワードで検索してみたが、時空を超えた隣人との騒音トラブルなどというケースは古今東西どこにも見当たらなかった。

ほいでスナコはたびたび壁に向かって呼びかけてみたり、あるいは壁に耳をぴったりくっつけて様子をうかがったりもしてみたが、隣室からは何の反応もなければ物音さえしなかった。そうして思い返してみるに、昨晩の隣室との通信は、オトクラがしゃべっている途中で途切れていた。ということはつまり、つねに隣室と時空を超えてつながっているわけではなく、何かの条件が揃ったときに一定時間だけ音が行き来する、ということらしかった。だが、その条件とは何なのか、つーかそもそも何でこんなことが起きるのか、スナコにはさっぱりわからんちんであった。スナコの身を案じてか、イナバから連絡は来ていたのだけれども、昨晩の出来事についてうまく説明できる気がしなかったし、『あれ霊じゃなくて1980年の人だった。時空を超えて壁越しに音だけ漏れてた』などといったら、いよいよプッツンしたと思われるんじゃないかと勘繰って、けっきょく返信できなかった。

そうしてスナコは、いま己が直面している人生最大の難問について、マジマジのマジで必死に考えを巡らせた。

近くの定食屋でサバ味噌煮定食を食べながら考え、そののち一駅隣の銭湯でサウナに篭って考え、風呂上がりに缶ビールを呷りつつ川沿いを散歩しながら考えた。

しかし、なんもかんもわからなかった。

考えすぎてこめかみが痛くなった。

そんなこんなで気がつけば夜になっていた。

河川敷の散歩を終えて帰宅したスナコはそのままベッドにゴロリと横になった。そしてスマホを数分ほどいじっていたが、それを枕元へ置くと仰向けになって天井を眺めた。心身ともにヘトヘトのスナコは、じんじん痺れるこめかみを抑えながら力なくつぶやいた。

「はあ〜〜……わけわかんね〜〜……」

そしてスナコは身を丸め、ベッドの上で右へ左へと転がっていたが、やがて散歩中に痛飲した缶ビールも手伝ってか、スナコはいつしかまどろみに捉われていた。澱のようなまどろみの中でスナコは夢を見た。その夢は、幼き頃の思い出であった。

……夢の中で、スナコはむかし住んでいた実家のガレージにいた。外はしとしと雨が降っていて、ガラクタが所狭しと詰め込まれた乱雑なガレージにはスナコと父親のほかには誰もいなかった。長い黒髪を後ろでくくった父親はタバコをふかしながらカンバスに向かって絵を描いており、スナコはスポンジがはみ出たボロボロのソファに座ってその様子を見つめていたのだった。中学に上がる前に家を出ていった父親は筋金入りのヒッピーで、こうしてよくガレージにこもっては絵を描いたりオブジェを作ったりしていた。それはたとえば点描でえがいた梅宮アンナの肖像画だったり、細かい鎖で編まれた巨大な軍手だったり、幼いスナコには相当理解に苦しむものばかりだったが、それでもスナコは父親がものづくりに没頭しているさまを見るのが好きだった。腕組みをしてカンバスを睨み、ひっきりなしにタバコを吸う父親を見て、スナコはふと尋ねた。

『ねえ、お父さんはなんでタバコすうの?』

唐突なスナコの質問に父親は一瞬キョトンとしていたが、やがて肩を揺らしてくつくつ笑いながらいった。

『そうだな……スナはなんでだと思う?』

『んー……タバコがすきだから?』

『違う。お父さんはな、ホントはタバコなんて嫌いなんだよ。見たくもないぐらいだ』

『え? じゃあー、なんで吸ってるの?』

『この世界から一本でも多くタバコを減らすためにだ』

『なんでそんなことするの?』

『あのな、タバコはとっても身体に悪いんだ。そんなものが世の中にいっぱいあったら、みんな困っちゃうだろ。だからお父さんは頑張ってタバコを吸って、少しでもタバコを減らそうとしてるんだよ』

『すごーい』

『すごいだろ、お父さんも必死なんだよ。やるかやられるか、いつだって真剣だ』

『しんけんしょうぶ?』

『そう、真剣勝負』

『あたしも吸う。しんけんしょうぶしたい』

『ダメだ、スナには十年、いや十三年早い。オトナになったら一緒にお父さんと戦ってくれ』

そして父親はまたタバコをふかしていたが、やがて悪戯を思いついたような少年のような顔つきでニヤリと笑うと、スナコに向かっていった。

『なあ。手品見せてやろうか』

『てじな?』

父親はニヤニヤ笑いを浮かべながらうなずくと、タバコをくわえ、深くそれを吸い込んだ。キャスター・マイルドのタバコがミリミリと音を立てて短くなり、薄暗いガレージの中でその先端だけが蛍のように明るく灯った。そして父親は唇をすぼめると煙の輪っかを吐き出した。ひとつ、ふたつ、みっつ、よっつ。スナコが目を丸くしていると、父親は片方の鼻の穴を指で抑え、もう片方の穴でふわふわ浮かぶ煙のドーナツを全部吸い込んでみせた。呆気にとられるスナコに対し、父親は得意げな表情を浮かべて両手を広げた。スナコは手足をぶんぶん振りながら、顔を輝かせていった。

『すごい! すごい! なにそれなにそれ!』

感嘆するスナコに対して、父親は鼻を啜ると、今度は大きな輪っかを吐き出したあと、その中央に筋状に煙を吹き込んでみせた。ふたつの形状の違う煙が混じり合い、やがて宙には“クラゲ”が浮かんでいた。スナコは驚嘆しながら小さな手でぱちぱち拍手をした。空中でほどけながら拡散してゆく”クラゲ”を見つめながら、スナコは決意していた。ぜったい、オトナになったらタバコを吸う。そして、手品をたくさん覚える。”クラゲ”はどんどん、どんどんガレージに充満してゆく。やがてガレージの中は白煙に覆われた。視界は包まれ何も見えなかった。どこまでもどこまでも真っ白な世界が広がるばかりだった。

……そこでスナコは目を覚ました。

枕元のスマホを確認すると、深夜1時をちょうど過ぎたところだった。ずいぶん眠ってしまったらしい。スナコはむくりと身体を起こすと大きなあくびをひとつした。それから台所へ行って換気扇を回し、タバコを吸った。すぼめた唇から輪っか状の煙を吐き出しながら、スナコは先ほどまで見ていた夢の残り香を胸中に感じていた。内容はさっぱり覚えていなかったけれど、何かとても懐かしい思い出であったということだけは解った。いったい、どんな夢だったかな……そんなことを考えながら、スナコが暗闇に煙を吐き出していたそのときだった。壁をコツコツ叩く音とともに、ひそやかな声がきこえてきた。

「……あのー。もしもーし。ナリミヤさあん、起きてますかあ」

それはまぎれもなく、44年前の隣人・オトクラの声だった。"つながった"。スナコはちょっとうろたえながらも応答した。

「お、お、ん、んー。さっき起きた、トコ」

「ありゃまたこりゃまた。そらどうも、おはようさんですうー」

「お、おはよ……」

「いやあ、どーやら今日も今日とて、また“つながった”みたいやなぁ〜」

「ン……つうか、これさ……いっつも、つながってるワケじゃないよ……な」

「そうみたいやなぁ。きょう昼間、思いっきり壁ぶっ叩いたり大声出したりしてみたんやけど、なんか聞こえた?」

「や、何にも聞こえなかった……っつうか、全く同じことしてた」

スナコがそういうと、オトクラはアハハと笑った。その笑い声は幼児のように澄んでいて、ちょっと調子外れで、ひずんでいた。

「考えることはいっしょやなあ。うちな、今日ずっと家いたけど、なんも聞こえんかったわ。んで、ああ今日は“つながる”ことないんかなあ思うてたんやけど、急になんかガサゴソやっとる音したから、声かけたんや」

「急に?」

「急に。換気扇回す音がしたンで」

「……てことは、つまりさ、こっちとそっちが“つながる”ためには、何かしらの条件があるっつうこと……だよな」

「たぶんやけど、コレ、時間制ちゃうかなあ」

「時間制?」

「何時から何時まで、みたいに。一日の中で、つながる時間が決まっとるんやないかなあ。きのうもそっちの部屋から音聞こえ出したの、だいたい1時ぐらいやったし」

「……きのう、音が止まったのはちょうど3時だった」

「ほおほお。ちゅうことは、今晩も3時で音が止まったら、まあ時間制って考えて間違いないやろなあ。ま、三時になればわかるコトやな」

そこでオトクラは言葉を切ると、わざとらしい咳払いを挟んでからつづけた。

「……えっとお、ほんで、ナリミヤさんは、どんな感じ?」

「どんな感じって、何が?」

「や、だからな、その、つまりい、神様のイタズラによって、ウチらはつながってしまったワケやん。そこんとこ、どーゆーふーに考えてんのかなって」

「……何言いたいかわかんねえ。もっと具体的に言ってくれ」

「だから、その、つまりい、もしナリミヤさんがよければなんやけど、ちょっと、おしゃべりとかしたいな〜、って」

「え」

「ウチにしたらなー、44年も未来のヒトと話せるってむちゃくちゃやばい体験やねん。これでも高校まではSF作家目指しとったしな」

オトクラの言葉に、スナコは昨晩のやりとりを思い出した。専門用語を並べながら、この状況を理路整然と把握していくオトクラの知性にも、たちまち合点がいった。

「あ、あ、あー。だから、キョジカンだの何だの、そういうのやたら詳しいのか」

「べつに、聞き齧りのハンパな知識やけどなあ。まあまあ、とにかくそんなワケで、ウチは、ナリミヤさんにとても興味があります」

そしてオトクラはくすぐったそうに小さく笑うと、甘えるような声でいった。

「なあ〜〜〜、お話、しよやあ〜〜〜。ハッキリ言うてこんな出会い、運命以外考えられへんやろ」

「運命って」

「運命やろ。運命には身を任せんと。とりあえず、仮説を確かめるためにも三時までおしゃべりしようやぁ。それとも明日なんかあるん?」

「……まぁ、ない、けど」

「じゃあええやん! しゃべろーしゃべろー」

「や、そのー、ハナシすんのは別にいいんだけど、大丈夫か?」

「大丈夫って、なにが?」

「ほら、SFとかでよくあんじゃん、タイムパラドックスみたいなヤツ。過去の人間に、未来のこととか話したら、なんかヤバいこと起きたりしねえの?」

「そんなこと気にしてたん?」

「気にするだろ。普通に気にするだろ」

「あんな、これはウチの考えやけど、過去が未来に影響を与えるみたいに、未来もまた過去に影響を与えてるって思うねん」

「は?」

「熱伝導にせよ音波にせよ、一方通行的に作用する力学なんてないやん。引力と斥力があるみたいに、すべては双方向的に作用してるやろ」

「…………んん?」

「んーと、めっちゃわかりやすくいうとなぁ、金属の棒があったとするやろ」

「金属の棒? それ、色はどんな感じ?」

「あー、銀色やな。メタリックなシルバー」

「メタリックなシルバー? 結構くすんでる感じの?」

「くすんでるくすんでる。古い水道管みたいな感じ」

「え、なに、水道管ぐらいの太さなの?」

「もお、色とか太さとかどうでもええねん! とにかく長い、長〜〜い金属の棒を想像してみてや」

「どんぐらい長い?」

「あーめちゃめちゃ長い。アホみたいに長い。両端が見えへんぐらい長い。その死ぬほど長い金属の棒のどっか一部分をカナヅチで叩いたら、どないなる?」

「……曲がる?」

「そんな強く叩かんでええねん。軽くコツンって叩けばええねん。そしたらどないなると思う?」

「……棒が、ビリビリ震える?」

「せや。どっか一箇所叩いたら、棒全体が共振するやろ。時間もそれとおんなじや。どこかで何かが起きたら、それは全体に影響を及ぼす」

スナコは少しだまって考えこんだ。

「……そんなことある?」

「あるに決まってるやろ、時間は一方通行ちゃうねん。たとえば音楽聴くんだってそうやろ。初めて聴く曲だったら、それが何百年前の曲だったとしても、知らない音が未来から一秒ずつ流れてくるやんか。全部つながってんねん。過去で起きたことが未来につながるみたいに、未来で起きたことは過去にもつながんねや」

「えー、じゃあ、たとえば、過去になんか失敗したとしても、ムチャクチャ頑張ったらその過去もやり直せるってこと?」

「ン、究極的にいえばそうなるなァ。まあ、やり直せたことに本人は気づかんのやけど。奇跡ってそういうもんやろ。誰にでも起きるけど、起きたことは誰も気づかない」

オトクラは訥々とそう語ったのち、一息おいて続けた。

「……だから、そんなわけでー、タイムパラドックスとかそんなんは全然気にせんでええねん。ウチらはそんなこと考える必要ない。ただ、思いつくまま、当意即妙に、いまこの瞬間を楽しめばええんや」

「……ジャズのセッションみたいに?」

「お、うまいこと言うやん。なに、ナリミヤさん、音楽やってる人?」

「うん、ドラマー」

「ほーん。うち、ピアニストやで」

「知ってるよ」

「え、なんで知ってるん?」

「夜中にガンガン弾いてるだろ。初めて”つながった”ときなんか、いきなりピアノの音がグガーン! って聴こえてきたからマジでビビったよ。しかもなんか”ちがった、ちがった”とかボソボソ言ってるしよ」

「ありゃ、そらスンマセンでした。ウチな、いまシャンソン喫茶でピアノ弾きやってんねん。でもシャンソンなんて全っ然知らんから、譜面通り、棒読みっちゅうか棒弾きしかできひんくてなァ、そしたらお前クビにすんぞーって店長に言われたから練習してんねん」

そしてオトクラはわざとらしく溜息をついたあと、芝居がかった口調でいった。

「ホンマはバンドやりたくて上京してきたんやけどなぁ〜〜。これがなかなかうまくいかへんねん。ナリミヤさんはバンドとかやってるん?」

「やって……た。ついこないだ解散したんだよ」

「へー。なんて名前のバンドやってたん?」

「ブロッコリーズ」

スナコがそう答えると、オトクラは両手を叩きながらゲラゲラ笑った。

「いかつっ! いかついなその名前!」

「笑うなよ。笑ってんじゃねーよ」

「ごめっ、ごめん! でも、それはさすがに笑うて! それはさすがに笑う! ぶ、ブロッコリーて!」

「ブロッコリーズ! ズつく! ズが最後につく!」

「ごめっ、ごめ、ブロッコリーズ、ブロッコリーズな。めちゃめちゃおもろいなー。逆に思いつきたかったわソレ。40年したら、絶対ライヴ観に行くわ」

「来んな、来んな、絶対来んな。クソクソに腹立つ」

「ごめんて。ちなみにその、ブロッコリー、ズは……どんな音楽やってたん?」

オトクラにそう聞かれて、スナコは思わず返答に詰まった。ブロッコリーズは、ネオソウルやニューチャプター・ジャズの流れを汲む人力ヒップホップのバンドであった。2010年代に雨後の筍のように量産されたが、今となってはほっとんど閑古鳥が泣いているジャンル。果たしてこれをどう説明したものかスナコは迷った。1980年の、シャンソン喫茶のピアノ弾きに、”ヒップホップ”という言葉が果たして通じるのか?

「えと……あの……ヒップホップ、って知ってるか?」

「ひっぷほっぷ? なにそれ?」

キョトンとした声で聞き返すオトクラに、スナコはやっぱりか。とガックリうなだれた。無理もない、1980年当時、ヒップホップは存在はしていたもののまだまだ黎明期であり、局所的なカルチャーに過ぎなかった。日本語ラップの開祖といわれるYMOの『ラップ現象』も、DANGERの『おれは有名』も、山田邦子の『邦子のかわい子ぶりっ子(バスガイド編)』もまだリリースされていなかったし、高木完やヤン富田がアディダスのジャージを着てディスコに繰り出していた時代もまだ少し先だった。スナコはどう説明したものか考えあぐねながらも、必死に言葉をつむいだ。

「えーっと、あのー、基本的にはファンクみたいな繰り返しのリズムパターンがあって、もちろん基本だからそうじゃないのもあんだけど、とにかくそういうバックトラックに、ラップっていう、韻を踏みながら早口で喋るみたいな歌が乗っかってる音楽でえ……」

「全然わからへん。聴かせてや」

「え」

「その、ひっぷほっぷ、っちゅうの聴かせてほしいわ。そっちの時代は音楽を何の媒体で聴くのか知らへんけど、レコードとか持ってるやろ? なんかお気に入りのヤツ流してー」

子供のように無邪気な明るい声でオトクラはいった。スナコはちょっとばかし考え込んだ。お気に入りのヒップホップなどはそりゃあ無数にあるが、1980年のシャンソン喫茶のピアノ弾きに聴かせるべきものはなんだろーか。できればなるべく新しいものを聴かせたかったが、さいきんはとんと新譜も掘れていなかった。スナコは腕組みをして思わず唸った。

「……んん〜……お気に入り、かぁ……」

「なんでもエエから。とにかくナリミヤさんの好きなヤツかけて。この曲さえあれば、これからの人生で何が起きたって生きていけるっていうような、ホンマに好きで好きでたまらない曲とかあるやろ?」

「ある、けど」

「そういうのかけて。好きな音楽を聴かせ合うってめちゃめちゃ深いところでのコミュニケイションやん。音楽を一緒に聴くってことは、ひとつの時間軸を共有するってことやろ。音楽って、要するに精神的対話やんか」

「対話……」

「対話。そういう曲をなぁ、プレイイットラウド、住宅環境が許す限りの大音量でかけてや」

「……おっけ。わかった」

そしてスナコはうなずくと、カセットテープ・ラックの前にしゃがみこみ、一本のカセットを抜き取るとそれをラジカセへと突っ込んだ。再生ボタンを押し、『VOLUME』と『BASS』を最大にすると、一瞬の間ののち、ピッチを上げたドラムマシーンによるメロディが大音量で流れ出した。オトクラがおお、と感嘆を漏らすのが聞こえた。

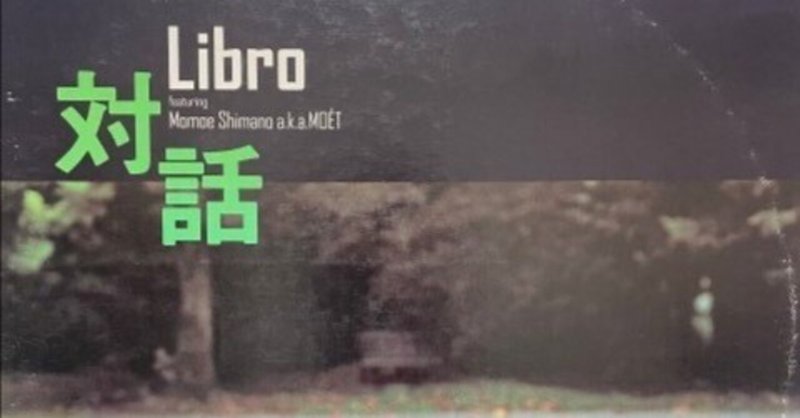

いま流れている曲こそは、日本人ラッパーのLibroが98年にリリースしたファースト・アルバムに収録されている『対話』であった。この曲は、スナコが高校生の頃にクラスメイトの男子が教えてくれた曲だった。たしか彼はミヤザキという名前だった。サンプリングネタは矢野顕子の曲なんだけどそれも実はカヴァーで、元々はフォーク・クルセイダーズってグループの曲なんだよ、と説明してくれたのを覚えている。音楽はつながっていくんだよ、とミヤザキはいっていた。スナコはそれまで日本語ラップなんて聴いたこともなかったけれど、この曲をきっかけに一気にのめりこんでいった。昼休みに安物のイヤフォンで聴いたこの曲は、スナコの人生をたしかに変えた。Libroのメロディアスなフロウを聴きながら、スナコはふと、彼はいまどこで何をしているのだろうと思った。そして、元気でいてくれたらいいな、と思った。フツーに、素直に、心の底からそう思った。

そんなふうにスナコがぼんやりと楽曲に耳を傾けていると、壁の向こうからドタバタと足音が響いてきた。

「……何してんだよ?」

スナコが尋ねると、オトクラは楽しそうにいった。

「踊ってる」

オトクラのはしゃいだ声にスナコは少し笑って、それから立ち上がった。

「……あたしもそーする」

オトクラはケラケラ笑いながらいった。

「これ、めちゃめちゃ良い曲やな」

スナコも笑ってうなずいた。

「あたしもそう思う」

かくして、1980年のオトクラと、2024年のスナコは、同じ音楽で踊ったのであった。時計は二時半をさしていた。夜が明けるまではまだまだ時間があった。

♪Sound Track : 対話 feat.Momoe Shimano aka MOE'T / Libro

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?