茜色の教室と食中毒【短編小説】

「ちょっと、何してるの?」

日が傾いて、涼しい風が窓から入る。

教室の中は茜色で、つまり少しロマンチックとも言えなくはない。

夕暮れどきの教室。淡いブラスバンド部の音色。遠くから聞こえる運動部の掛け声。私はひとり帰路に着こうとして、スマホのメッセージに気が付く。そこにはクラスのきになる男の子から。「今日、放課後教室で待っててくれない?」。

すってき!!

そんな妄想をしていると、ある珍妙な光景が目に入った。素敵な空間にやぼったい男の子がひとりで、机にむかって(そしてその机は私の机だ)、何かを吐いていた。

何かを吐いている。もう一度言おう。彼は茜色の素敵な教室で、女子の机にむかって何かを吐いている。

私はその男の子に対する嫌悪感を覚えたが、それを抑えて大きな声を出した。

「ちょっと!!」

男の子は振り向いた。

「やあ、こんにちは」

嫌悪感と恐怖を超えて怒りがわいた。とりあえず上段回し蹴りを食らわせられる位置まで踏み込む。そして勢いそのまま、男の子を思いっきり蹴った。

「げふぅ」

男の子は崩れ落ちた。当然のむくいだ。そう私が思っていると男の子が息も絶え絶えに言った。

「いきなり蹴るのはひどいよ……」

「いや、人の机でつばを吐いている方が悪いでしょ……」

「つばはいてないし…。それに片山さんの机じゃなくて、俺の机。場所を移動しただけだよ。後で戻すつもりだった」

私は少し落ち着いて周りを見た。机に目をやると確かにそれは私の机ではなかった。そして気が付かなかったが、サランラップで机がコーティングされており、その上にガラスの理科の実験でよく見る皿とアルコールランプ、そしてピンセットなんかのこまごました道具が置かれていた。なにこれ?

「なにこれ?」

「培地入りのシャーレとアルコールランプとピペット、コンラージ棒」

「だからそれはなに?」

「細菌の検査セット」

「はあ!?」

「簡単に言えば、菌がいるかいないか確かめる実験道具かな」

私は16年間生きていてこれほどわけのわからないことに会ったことはない。なんで目の前の男子はここでばい菌を育てようとしているのだ?

というか、今この男子が同じクラスの須藤君だという事に気が付いた。我ながら本当に今の今まで我を忘れていたんだなあ、と思う。

さっきは変な姿勢で何かを吐いているようなしぐさをしていたからやぼったく見えたが、須藤君はそこそこ背が高くて、顔もかっこいい部類に入る。が、いかんせん、変人で名が通っている。確かにこの男の子なら夕暮れ時の教室でなんか変な実験をしそうだ。

「てか、片山さんはなんでいるの?」

「私は……」

私がこの時間、この教室に戻ってきた理由は、誰にも話したくない。やっぱりさっきまで私は我を忘れていたようだ。そうだった。私は落ち込んでたんだった……。

とりあえず私は会話の矛先を反らす。

「いや、まず君がなんでばい菌なんか教室で育てようとしてるのかを教えてよ。正直怖いんだけど」

須藤君は、「まず、蹴ったことを謝ってからだと思うんだけれど…」とぶつくさいってから、顔を上げた。

「まあ、説明するけどさ。えっと片山さんは今日はお昼食べた?」

「食べたにきまってるじゃん」

「学食?」

「そうだよ。だって弁当なんて持ってきてないし」

「ごはん食べた?」

「ごはんってごはんのこと?食べたよ。今日は唐揚げ定食」

「見た目の割にけっこうがっつり食べるね」

「おい」

「いや、それはいいとしてさ。サイトウ・アキラって知っている?」

「斎藤君?隣のクラスの?」

「そうそう、その斎藤。彼さ、今日昼ごはん食べた後、トイレで吐いたらしいんだよ」

「なんでそんなこと知ってるのよ……」

「いや斎藤、友達だから。それであいつの昼食、学食の定食だったらしいんだよね」

「なに、どういうこと?」

「それで、その話聞いたあとに俺もコンビニのおにぎり食べた後だったんだけど、ダッシュで学食行って、定食を注文したんだ」

「……」

「で、そのごはんを少しコニカルビーカーに入れて……」

須藤君は手のひらの容器を振った。プラスチックのふたが付いた試験管のようなものだ。

「ごはんに入っている細菌を検査してる。」

私は思った。これは変人という名は伊達でなかった、と。そして感想を口にする。

「だから、どういうこと?」

「だから、食中毒かもしれないってこと」

「えっ」

「食中毒。だって、斎藤は昼食の後すぐに吐いたし、お世辞にもうちの高校の学食はきれいとは言えないし、おまけに問題の食品は冷えたごはんだった」

食中毒、と言われても私はぴんとこなかった。

「なに?冷えたごはんだと問題があるの?どうして食中毒ってわかるの?」

須藤君は落ち着いた声で答えた。

「米って実は食中毒の事例が結構あって、その食中毒の原因のトップはBacillus cereusなんだよね」

「ばし…せ…、なんて?」

「バシラス・セレウス(Bacillus cereus)。グラム陽性桿菌、通性嫌気性、芽胞形成能ありのバクテリア」

「バクテリア…なんだっけそれ」

「細菌のこと。で、バシラス・セレウスは米の中にときどき付いてて、熱に強くて炊いたご飯の中でも生き残れるし、ご飯が冷めて常温になったら増える」

「えっと、じゃあ、その細菌がご飯の中にいて、たべたら食中毒になるってこと?」

「そうかもしれないってだけだけど」

私は血の気が引いたのを感じた。今日食べた唐揚げ定食。そういえばごはん、冷たかった……。

「どうしよう、食べちゃったじゃん!」

「いや、落ち着いてよ。食べたからって必ず食中毒になるわけじゃないし、軽症の場合も多い。そもそもまだセレウス菌がいるって決まったわけじゃないから」

「そんなこといってもさ」

「菌がいるかわからないからとりあえず検査してるんだよ」

「……いや、まって。とりあえずなんでばい菌の検査をしてるかは分かった。わかんないけど、とりあえず分かった。でもそもそもなんで君が、教室でやってるの!?」

落ち着いていた須藤君の目が泳いだ。

「それは……」

彼はしばらく言いよどんだあと、ぼそっと言った。

「……趣味?」

理解できないものを見た気がしたが、ここはわからないけど、大体わかった精神で行きたいと思う。

それよりも切羽詰まった問題ができてしまった。私は食中毒になってしまうのだろうか。

「その”検査”、いつ終わるの?」

「結果が出るのは二日後だね」

「なんでよ!!」

「そんなこと言われても困る。ほら、菌たちも困ってる」

「いや、いるかまだ分からないんでしょ?てか、本当に教室でできるの、検査なんて」

「何事も工夫すればね。知は力なりだし、何かを学ぶためには自分で体験する以上にいい方法はない」

「ベーコンとアインシュタイン?」

須藤君は驚いた顔をした。

「なに?」

「いや、なんていうか片山さん……あんまり知的なイメージがなくて……」

「どういう意味!?」

「びっくりしたんだよ。今のが引用だってよくわかったね。それに言った人も」

私は少しばかし得意げになった。そして、こんなことで得意げになるような自分だから、嫌な目に合うんだ、と思い出す。

考えてみれば、確かに須藤君は変なことしているけど、でもそれって、私だってひとのこと言えない。

別に同情したわけではないし、彼はそんなこと気にも留めなさそうだけれど、私は気を取り直して須藤君の話を一応ちゃんと聞いてみようと思った。

「それにしてもそれは何?」

私は机の上のガラス皿を指す。ガラス皿の中には薄茶色のゼリーのようなものが綺麗に入っている。

「これは卵黄加NGKG寒天培地」

「は?中二病?」

「いや、そういう名前の培地なの」

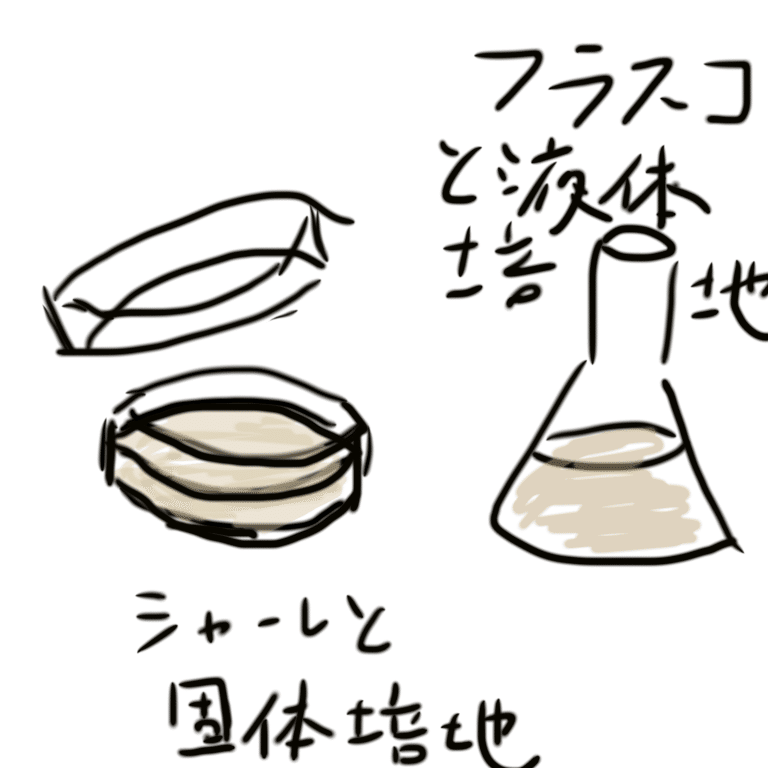

「そもそも培地って何なのよ」

彼はあー、みたいな顔をして天井を仰いでいた。どう説明したらいいか悩んでいる、みたいな仕草。正直言って結構むかつく。バカにされているみたい。

「なによ…」

「いや、結構ヒトに説明するのって難しいんだよ。自分の知識をさ」

なんとなくわかった。私もそうだったから。多分、自分がしていたことだから、無意識に今のがむかついたのかもしれない。

須藤君は整理がついたような顔をしていった。

「培地っていうのは、栄養がいっぱい入ってるゼリーとかジュースみたいなやつで、菌を増やしたいときに使うものなんだよ。ゼリーは個体培地、ジュースは液体培地って呼ばれてる」

「菌を増やしたいときなんてあるの?」

「菌って増やさなきゃ目に見えないから」

「あ」

私は納得した。確かに菌って目に見えない。

須藤君は続ける。

「だから今からしようとしている検査っていうのは、調べたいもの、今回はご飯だけど、そこに菌がいるかどうかを見るために菌を増やそうとしてみる事を言うんだ」

「そっか、目に見えないなら見えるようにしなきゃ調べようがないもんね……」

「目に見えない生物を微生物っていうんだ。人の目で見えるのは0.1mmくらいの大きさが限界だから、それより小さい生物は全部微生物だよ」

「菌もそうなの?」

「そうだなあ。菌っていうのも結構大雑把なんだよね……。えっと今から調べようとしてるのは細菌の一種なんだけれど、細菌っていっても難しいよね……」

「分かるよ、細菌くらい。大腸菌とか乳酸菌とか酵母とかでしょ?」

「大腸菌と乳酸菌は細菌なんだけど、酵母は真菌だね」

「え、なにが違うの?」

「核があるかどうか」

「核って?」

「生物でさすがにやってるじゃん」

「忘れたし」

「核は細胞の中でDNAが入ってるとこ。細菌には核がなくてDNAがそのまま細胞に入ってる。真菌はDNAが核膜ってのに包まれていて、それを合わせて核っていうの」

「てか、それ重要なの?一緒じゃん?」

「片山さんさ、カブトムシと片山さんって生物として同じ?」

「そんなわけないじゃん!」

「だよね。細菌と真菌の違いってカブトムシと片山さんの違いより大きいから」

「……そうなの?」

「生物を分類するときに一番最初に分けられるポイントだよ、真核生物と原核生物って」

「真核と原核?」

「えーと、真核は核がある生物、原核は核がない生物。真核生物は酵母から人間まで含むけど、原核生物は細菌と古細菌を含む」

「またわからんのが……古細菌?」

「まあ、細菌に似てるけど全然違う生物で…ちょっとややこしいから別の機会にしよう。とにかく、片山さんもカブトムシも酵母も真核生物だけど、大腸菌や乳酸菌は原核生物なんだよ。」

「てかその違いって何で決まるの?」

「遺伝子の距離とかなんだけど……説明するの難しいかも」

須藤君は本当に説明しずらそうにしている。なんだか悪い気がしてきて私は話を戻すことにした。

「えっと、それじゃ、今から”検査”するのは食中毒の原因になる細菌で、細菌は目に見えなくてだから増やす必要があって、培地っていうゼリーで増やすんだね」

「そうだよ」

「てか、さっき机になんか吐いてたでしょ?あれはなに?」

「ピペッターがなかったからさ……」

「ピペッターってなに……」

「えっと、じゃあ細菌がいるかどうか検査する方法を教えるよ」

須藤君は机の上から長細いチューブみたいなものを取り出した。

「これがピペット」

「ふうん」

「で、本当はこの綿が入ってる上の部分に吸引するための装置をつけるんだけど、それがなかったから、口で吸ってたんだ※。そしてこの綿のおかげで口で吸ったり吐いたりしてもピペットの中に口腔内の微生物が入らないようになってる」

「へえ」

私は少し感心した。

「で、こっちにはごはんを水に懸濁して薄めたやつを作る」

「なんで薄めてるの?」

「こうしないとピペットで吸いづらいからね。それにたくさん菌が食品にいると多すぎて検査できないことがあるんだ」

「多すぎて検査できないって?」

「えっと、まあこの培地の上にびっちり菌がふえてきて数を数えられないってことだね」

「数える必要あるの?」

「いや、たとえば食中毒菌が食品にいたとしても数が少なければ人間に被害を与えないこともあるし、逆に数が多ければとても危険って場合もあるから」

それで、と須藤君は言葉をつづけた。

「このごはん液をピペットで1mL吸って、培地の上に出す。つぎにコンラージ棒っていうのでこの培地のうえのごはん液を刷り込む」

「そして十分に乾いたらシャーレのふたを閉める。で、本当はこのシャーレを一定の温度の場所にいれなきゃいけないんだけど、インキュベータがないから自分の部屋にしばらく置いとく」

「気になるんだけど、口でピペット吸うの、きたなくない?つばとか飛ぶんじゃないの?」

「そうなんだよね。慣れてないとつばが飛んで自分についてた菌がが入っちゃうんだ。だから本当は電動ピペッターとか使った方が良いんだけれど」

「自分の菌が入ったらまずいの?」

「だって、ご飯の中に菌がいるか調べてるんだよ?自分の菌も入ったら、ごはんにもともとついていたか、自分の口の菌なのかわからなくなっちゃうじゃん」

あれ、と私は思った。

「菌ってどこにでもくっついているんだよね?それもピペットとかその容器とかにもついてるんだよね?そしたらごはんの菌とピペットとかの菌が混ざっちゃうじゃん」

私がそう言うと、なぜか須藤君は嬉しそうにした。

「いいところに気が付くね。実は、この実験道具は滅菌してるんだ」

「滅菌……。まあ、言葉から想像はつくけどさ」

「まあ、聞いてよ。例えばこの培地、砂糖とか大豆の粉みたいなやつとか色々は言ってるんだけど、米にも菌がついてるんだから、砂糖や大豆にもついていると思わない?」

「確かにそうだね」

「そのまま培地を作って放っておくと検査をしてないのにもともと付いてた菌が増えてくるんだ」

「へえ」

「それを滅菌して、まあ、要は使う道具や培地の菌を殺してから、目的の菌を増やすのに使うんだ」

「どうやって滅菌するの?」

「それはもちろん、はかいこうせん!!」

「……」

「えっと」

「たぶん、私が経験したここ10年間で一番つまらない瞬間だったね」

「滅菌方法はいくつかあるけど、まずは加熱すること」

「うん?さっき菌って熱に強いやつもいるって言わなかった?」

「だから、そいつらが耐えられないほどの熱を加えるんだよ。具体的には121℃、2気圧、20分」

「何その数字」

「熱に強い菌でも死ぬ条件がそれなんだよ。この条件で熱をかけるのをオートクレーブっていうんだ」

「それってなに、鍋でも使うの?」

「まあ、でっかい圧力なべみたいなもんだとおもって」

「にしてもさ、空中を飛んでる菌だっているんでしょ?それは防ぎようないよね?」

須藤君はにやりとした。

「アルコールランプがずっとついてるの、気が付いた?」

「そりゃ気が付くでしょ。危ないなと思ってたよ」

「これ、実は空中の菌が落ちてくるのを防いでるんだよ」

「はあ?」

「無知な片山さんでも熱せられた空気が上に行くことは知ってるよね?」

私は彼を再び蹴った。

「いたい」

「熱せられた空気が上にいって上昇気流をおこすってやつね。さすがに知ってるよ」

「上昇気流が起こっているところに菌は落ちてこない。当然だよね、下から風が吹いているところには埃も落ちない。菌は埃よりもっと軽いし」

「とりあえず道具や空中から雑菌が入らないってのは分かったけどさ……」

私は最初の問題を思い出した。今調べたいのは食中毒菌がいるかどうかだ。じゃあ他の雑菌とどう見分けるのだろう?

「ちょっとまって。いまはさ、そのバシ…何とかが」

「バシラス・セレウスね」

「そのバシラス・セレウスがごはんの中にいるかどうかを調べるんだよね?」

「そうだよ」

「でも、ごはんの中にもセレウス菌じゃないやつがたくさんいるんだよね?どうしてその増えてきた奴がセレウス菌だって分かるの?」

なんとなく、須藤君がしかめっ面をしたような気がした。

「さっき片山さんが中二病って言って流した部分が大事だったんだけどな」

「え?」

「だから、卵黄加NGKG寒天培地っていう培地でセレウス菌を見分けられるんだよ」

「どういう事?」

「卵黄加NGKG寒天培地は選択培地の一種だよ」

「センタク?」

「選ぶのセンタクね」

「何を選んでるの?」

「もちろんターゲットにする菌を選んで増やすんだ」

「今回で言えばセレウス菌ね」

「そう。で、仕組みはターゲットの菌、セレウス菌が増えてきやすくて、他の菌が増えないような環境を培地の中に作る」

「そんなうまくいくの?だってみんな菌なんでしょ。似たようなものじゃん」

「またいっしょくたにする……。あのさ、例えば、片山さんとクラゲ……」

「なんで私を無脊椎動物と比べたがる!?」

「いや、身近な例だと思って……。まあいいや。じゃあ、片山さんがハツカネズミと熱帯魚を飼ってるとしようか。で、どっちもオスとメスそろってる」

「飼ってないけど」

「飼ってる。で、片山さんはがめついから……いてっ……商魂たくましいから、ハツカネズミと熱帯魚を繁殖させて一儲けしようと考える」

「私を何だとおもってるのよ……」

「それでさ、質問なんだけど、そんな時ハツカネズミを水入れた水槽で飼う?」

「飼うわけないじゃん!溺れちゃうでしょ」

「そうだよね。じゃあ、熱帯魚も木屑がたっぷりのケージで飼わないよね?」

なるほど、少し理解してきた。

「生物には適した環境があるんだ。水中で息ができないハツカネズミは水中に入れたら溺れるし、熱帯魚は地上じゃ生きていけない。生きていけなきゃ増えることももちろんできない。じゃあ、もしもハツカネズミと熱帯魚が目に見えないくらい小っちゃくて、熱帯魚だけ増やしたいとしたらどうする?おが屑たっぷりのケージに入れる?」

「……」

「今回で言うとセレウス菌が熱帯魚で他の菌がハツカネズミなんだ。水中ではハツカネズミは生きられないけど、熱帯魚は生きられるでしょ?それと一緒」

「じゃあ、そのハツカネズミにとっての水って雑菌にとって何になるの?」

「グリシンとポリミキシンBだね」

「‥‥‥」

「うん、わかってるよ、わかんないよね、だって片山さ……」

「おい」

「……目がマジすぎる」

「で、その呪文みたいなのは?」

「グリシンはなんとなくわかるでしょ?アミノ酸だっていうのは生物の授業で教えてたけど」

「わかるけど、それが何で……」

「グリシンとポリミキシンBはハツカネズミにとっての水中だよ。グリシンとポリミキシンBがあると他の菌は生きることができないんだ。そしてセレウス菌だけは生き残って、増えることができる」

ふと私は思った。

「いや、それにしてもだよ?そりゃ世界にハツカネズミと熱帯魚しかいなければそれでもいいけど、現実には犬も猫いればクラゲもタイもいるじゃん。水中に居れたらクラゲもタイも熱帯魚と一緒に増えてきちゃうんじゃないの」

「おお、まじか」

「え、なに?」

「いや、いい質問すぎてびびった。そうなんだよ。同じ条件をそろえてもターゲット以外の菌が増えることは全然あるんだ。だからターゲット以外が増えてきても見分けられるようにする」

「ん?今までも見分けるためにやってたんじゃないの?」

「今までの説明は特定の菌だけ増やすこで見分ける方法だったんだけど、目で見て判断できるように色を付けることができるんだ」

「いろ?」

「えっとさ、フェノールフタレインは分かる?」

「わかるよ、小学校の頃、理科の実験でやった。アルカリ性になると色が赤くなるやつね」

「そう!そしてセレウス菌は培地をアルカリ性にする」

「じゃあ、そのラン…」

「卵黄加NGKG寒天培地」

「その寒天培地はセレウス以外の菌をできるだけ増やさないようにして、セレウス菌が増えたら色で見分けられるようにしているってことね」

「そのとおり。まあ実はNGKGに限っても卵黄反応とか他の目印も併用してたり、培養温度の条件を決めてたりするんだけどね。それに」

「それに?」

「色々ターゲットを絞ろうとしても実は完璧にはセレウス菌どうか判定できないんだ。だからこの検査をした後も確定試験ってまた他の検査をしたりする。まあ、そこまでやる道具がないからやらないけれど」

「いや、そもそも検査しようって思わないから……」

私はあきれた顔をしていたと思うが、それでも一方、不思議な感慨を覚えていた。もし趣味だとしても、こんなに詳しくなれるものだろうか?

そんな風に考えていると、須藤君が静かに言った。

「それにしても片山さん、こういうこと興味あるのって意外だ」

「え?」

「だってまあ言ったら悪いけど、普通の女子っぽかったから」

「普通の女子だけど」

「普通はこんな風に放課後の教室で実験している奴に声かけないでしょ」

「そうかな」

「声じゃなかった、蹴りだった」

「そこは謝ったじゃん」

あれ、謝ったっけ?と自分の中で疑問がわいたがとりあえず無視して私は言った。

「別に興味あったわけじゃないけど、変わったことしてたから」

「変わったことを避けないのが意外だったって思ってるんだけど」

地味にいい声でいいっぽいことを言っているのは腹が立ったが、彼の言ったことに関して、私自身はあんまり意外じゃなかった。だって、私自身が変な子だから。

「ねえ」

夕日がだんだん沈んでいくのが目に見えてわかったが、まだしばらく明るさは続きそうだった。

「小説書いてる女の子って、やっぱ変だよね?」

「なに?片山さん小説書く人?」

「そうじゃないけどさ……」

「別に変じゃないでしょ?変わってるなと思うけど」

「どっちよ」

「奇妙じゃないって意味で変じゃない。でも皆がするわけじゃないって意味で変わってる。まあ皆がすること皆がしてても仕方ないし、いいんじゃない、変わってても」

「理屈っぽい」

憎まれ口をたたいてみたけれど、自分の声音がそんなに固くないことに気が付く。

私は小説を書いていた。中学生の頃からずっと小説を書いて、ネットに投稿していた。書いていたのはありきたりなファンタジーだけれど、それでも小説を書くのは苦にならなかった。心に響く文章を勉強しようと思って、いろんなキャッチコピーや偉人の名言を調べたりした。別に小説家になりたいなんて思っているわけじゃないけれど、ただ、書くことが楽しかった。

別に私が何か言われたわけではない。別に私が何かされたわけではない。でも、私の周りの人たちは小説なんか読まない人たちで、もちろん書いたりなんか思いつきもしない人たちで。

ある日私は訊いてしまった。何気ないお昼の会話。「最近ネット小説が本になったりするよね」「あーするねー」「あれでしょ?なんかオタクっぽい」「なんか暗い人が書いてそうだよね」「いけてない男子?」「女子でも書いてたらやばいでしょ?」

私が何か言われたわけじゃない。私が何かされたわけではない。その子たちと私はフツーに友達だし、それは誰にむけたものでもない、ちょっとの悪気をふくんだだけの会話だった。

ここ数日、ずっと気持ちがもやもやしてて、皆と一緒にいるのがつらくなってきた。別に私に向けた悪気じゃなかったのに。

そしてとうとう、今日がまんができなくなってしまった。それで普段一緒に帰っている皆と一緒にならないように、理由を付けて教室へ戻ってきた。そんなことしたって、なにか解決するわけじゃないのに。

私は暗い気持ちを払おうとのんきな声を出そうと努めた。

「それにしても今日は変な一日だよ。びっくりしたじゃん」

「言っとくけど、俺の方がびっくりしてるよ。急に蹴るし」

話を逸らすことにした。

「この培地にごはん液をしみ込ませたら終わり?」

「ここから32℃で2日くらい」

「32℃?決まってるの?」

「そりゃそう。もしもかた……僕らが急に南極とかに住めって言われても死んじゃうでしょ。南極じゃなくても冷蔵庫の中とか、生きていけないし」

「菌にも快適な温度があるのね」

「そ!わかってきたね」

やっぱりむかつく。

「さて、検査の方法を一通り説明したけど、覚えてる?」

「覚えてない」

「やっぱり知性が」

「うるさい」

「検査の流れは、アルコールランプを付けたり道具を滅菌して、ごはんを水に溶かして」

「そういえばその水にも菌がいるんじゃないの?」

「もちろん滅菌したものを使うよ。それで水に溶かしたご飯をピペットで培地にうつして、コンラージ棒ですりこんで、ふたをしたら32℃で2日間置いておく」

人心地着いたような顔をしている。

「これで説明は終わり。何か質問はある?」

「……」

須藤君はよどみなく説明して、最後に先生がするみたいに質問を促した。

私は不思議に思っていたことがあった。どうして彼はこんなに微生物に詳しいんだろう?ただ趣味のため?好きだからってそれだけの理由で?

私の小説と違って、彼の検査は結構目立つだろう。今日私に見つかったみたいに、他の生徒の目にも付くことがあるはずだ。実際彼は変人扱いされることも多いし、無邪気な、あるいは悪意がある噂だって絶えないだろう。

それなのに、なんで彼は趣味だとか、好きだとか、それだけの理由でこんなに熱中できるのだろうか。

「ねえ。なんで須藤君はこんなことに詳しいの?」

「なんでって?」

「だって、普通の人はこんなこと勉強してないししようとも思わないじゃん。テストにも出ないし。それに変じゃん。それなのになんでそんなに詳しいの?」

そして、なんで普通と違うのにこんなに堂々としているんだろう。

……私はなんで、堂々とできないんだろう。

須藤君はちょっとだけうつむいた。何か言葉を探しているようでも、落ち込んでいるようでもある。日はまだ落ち切らないけれど、それでもだんだん辺りは暗くなっていく。そよ風が教室にはいってきた。

須藤君はなにか思いついたような顔をした。そして心なしかわくわくした感じでいった。

「じゃあちょっと実際やってみようか」

「え、何を?」

「検査に決まってるじゃん」

「なんで私?」

「おもしろいよ?」

「ほんとなんで?」

「まあまあ」

なだめられてしまった。

ガチャガチャ準備を始めている。これがいそいそっていう仕草だろうか。まったく。見れば見るほど楽しそうだ。

「なんでってさ」

道具を整理しながら、須藤君は言った。屈託がない笑顔で。

「楽しいじゃん。人がしないことって。それだけでワクワクするしさ。そんだけ!」

私はおかしくなって笑ってしまった。こんな思いっきり変なことしてて、でも堂々としてて、楽しそうで。

別に普通じゃなくたって、いいじゃないか。そんな風にはまだ思えないけれど、それでもなんだか明かりが見えた気がした。

「ありがとう」

思わず言ってしまった。須藤君は不思議そうな顔をしている。

「何が?」

私はちょっとだけ明るく言う。

「言っただけ!」

夕暮れどきの教室。淡いブラスバンド部の音色。遠くから聞こえる運動部の掛け声。そして、なぜかピペットにシャーレに培地にコニカルビーカーにコンラージ棒にアルコールランプ。別に気になる男の子からメッセージなんてないけれど、多分私はそんなこと気にしないような気がした。

-了-

※著者註釈

実際に食中毒が疑われてる検体で口を使ってのピペット操作は結構危険なのでやめましょう。須藤くんはまだまだ勉強しなきゃいけません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?