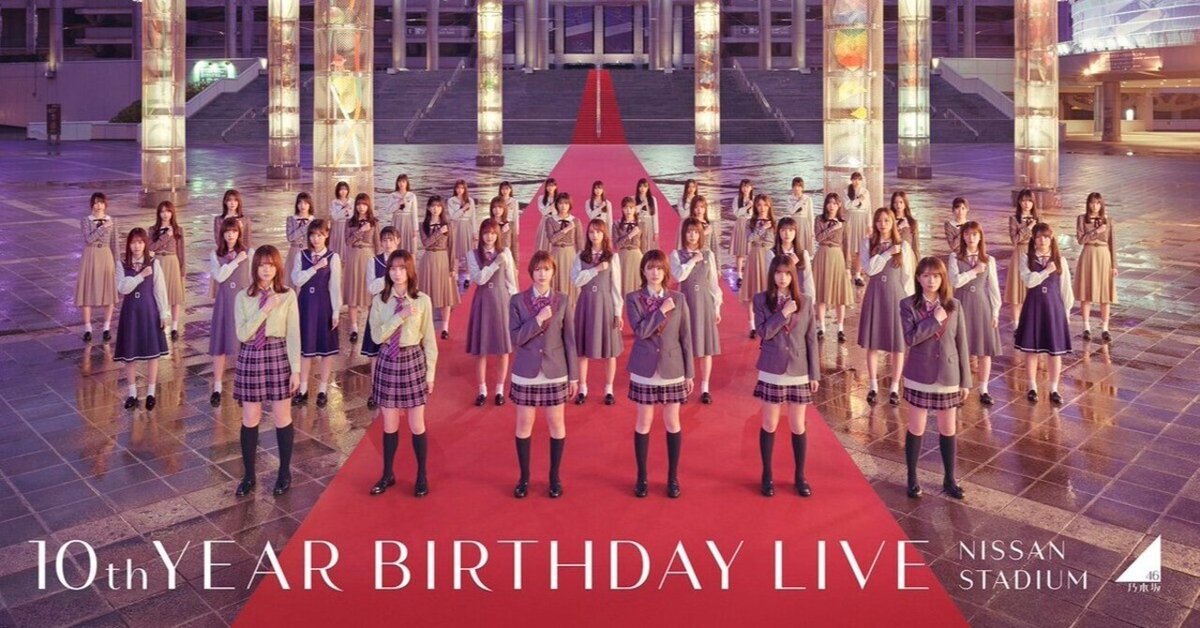

乃木坂46 10th YEAR BIRTHDAY LIVE 感想:熱狂の渦中で/祝祭の功罪

1年前に以下の記事でこんなことを書いた。

数年後は分からないが、ライブを観終えた今は少なくとも乃木坂への熱は続いている。10周年の白熱祝祭空間が今から楽しみです。

1年とちょっと経ってその祝祭空間に無事辿り着けた事実にとりあえず安心している。3年8ヶ月ぶり(!!)に乃木坂46の配信ではないライブに参加、計8時間とかなりヘビーで、次の日、朝起きても全部の感情が頭上に浮かんでフワフワしている状態だが、やはり何かしらの形で感想を残さないとな…と思いキーボードをカタカタしている。

ところで、「ライブを楽しむ」という行為は2種類に分けることができる。1つは「ライブ自体のクオリティに心を奪われる」ことと、もう1つは「ライブまでの文脈をふまえ参加した事実に意味を見出だす」ことだ。勿論白か黒かではなくその間のグレーでどっち寄りだったのかを判断している訳だが、今回の乃木坂のライブは圧倒的に後者であった。参加者自体の記憶や思い出、乃木坂に対する解釈をぶつけ現在地を確かめ合う。ライブ自体のクオリティに目を奪われる前に頭で色んなことを考えて、見る。改めて他のアーティストのライブでは得れない体験だなと。

今回のnoteは、1日目と2日目の感想と2日間通して得た「OG出演」「演出」「コール問題」「これからの乃木坂」についての思いや感想や要望を書く。

1日目「2011~2016」

1日目は懐古ノスタルジーに浸る4時間かと想像していたが、寧ろ2017年以降の乃木坂46の強靭さを見せた、という良い意味での裏切りが強く記憶に残っている。また、リリース当時から2011年~2016年に発表された曲のオリジナルメンバーが殆どいない中で「誰が誰の代わりのセンターになるか」という『「継承」の物語』とそこから喚起されるエモーションから距離を置いたのも好印象。1期生を中心にパフォーマンスされた「ぐるぐるカーテン」から「走れ!bycycle」と「君の名は希望」、2期生ふたりを真ん中に据えた「バレッタ」は後輩の「引継ぎ」ではなく喪失を抱えた上での「再演」という趣で、非オリジナルメンバーが重圧を背負う重々しさから解放された一種の軽々しささえ感じた。2つのステージで分かれて披露されたからこそセンターが曖昧になった「ガールズルール」、西野七瀬と共に語られがちな与田祐希不在の中披露された「夏のfree&easy」「気づいたら片想い」、生駒里奈と在籍期間が被っていない筒井あやめによる「太陽ノック」も、それぞれ必要以上の意味を排除した点で後に繋がる意義のあるパフォーマンスだった。

そんな軽々しさが湛えた過去曲の再演において一人重荷を背負うのが遠藤さくらだった。1日目は2017年の東京ドーム公演における西野七瀬と全く同じ演出で「命は美しい」を披露。比べろ!!と言わんばかりのステージング。この続きは2日目の感想に回す。

一方でこの「2011~2016」ブロックよりも明らかに観客を掌握していたのが5期生紹介VTRと共に披露された「絶望の一秒前」以降の流れだった。画面に映された夕闇を漂う灯篭は「絶望の一秒前」に含まれる爽やかな諦念を補強していたし、日産スタジアム独特の反響音のタイム感さえ乗りこなしていた。彼女たちが乗るフロウも野外ならではの解放感との相乗効果で気持ちが良かった。名演。

「I see..」(熱狂ファンク)→「スカイダイビング」(夏フェス)→「君に𠮟られた」(踊れる、体が動く)→「ジコチューで行こう!」(身体に刻み付けられたジェネリックJ-POPへの抗えない快楽)の流れはまさか聴けると思ってなかった…という驚きも含めペンライトもタオルも置いて拳を天高く突き上げざるを得なかった。

オーケストラを迎えた3曲、なにより本編を締めた「Sing Out!!」のアンセムっぷりは白眉だ。声を出さなくてもクラップでこんな満足できるんだからコールいらなくないですか?

結果的に1枚目から最新のモードへ順に追っていく構成となり、過去から未来へ開けていくような、一種の軽々しささえ伴う、日産スタジアムを乗りこなす、シンプルに「良い」ライブであった。

2日目「2017~2022」

1日目に対して2日目は未来から過去へ閉じていく、過去の乃木坂の持つ抗えないまでに暴力的な光に打ちのめされるライブであった。

1日目の生駒里奈・伊藤万理華の出演は「歴史の再演」として非常におさまりが良かった。先ほども書いたように"必要以上の「継承」のエモーショナルの喚起の忌避"を行う手段としてむしろ真っ当であった。

だが2日目は西野七瀬、白石麻衣、生田絵梨花という人選とアンコールで追加された松村沙友里、高山一実により現メンバーがどう活躍した・どういう役目を担ったのか、といった視点が欠落したように思える。ただ、この視点の欠落はむしろアリなのでは…という考えが私の中で生まれていて、「OG出演について」の枠で述べる。

1期生が中心になってしまったのは演出や曲順がなかなか綺麗な流れを作れなかったことにも起因している。アンセム「I see..」へのタメの短さや「世界中の隣人よ」「Route246」の曲としての強度の無さなど。あとコロナ禍の映像を挟んでしまうのは「祭り」にそぐわないからさらっと流して欲しかった。前半の「スカイダイビング」「空扉」「キャラバンは眠らない」「四番目の光」などはかなり満足できただけにコンボが決まらないもどかしさがなんとも。

とはいえ言及すべきは中西アルノセンターでの「Actually…」、続く遠藤さくらセンターでの「制服のマネキン」だろうか。「Actually…」はビリビリ震えるキックの音にハッとさせられたし、中西アルノの持つ過去から断絶されているような特異な存在感はこの日見た景色の中で最も鮮烈だった。1日目で「命は美しい」を託された遠藤さくらは「制服のマネキン」を「夜明けまで強がらなくていい」「ごめんねFingers crossed」で得た楽曲との融和を極限まで高めたパフォーマンスでステージに立ち、これもまたノスタルジーを絶とうという意志が瞳に映っていたように見えた。

白石麻衣や生田絵梨花は大会場での卒業コンサートが開催出来なかったという経緯もあり、その精算と考えれば意味のある営為ととれる。最後に披露された「君の名は希望」は「未来はいつだって新たな ときめきと出会いの場」と歌っているのは救いだ。

演出について

昨年開催していた「春夏秋冬/フォーシーズンズ」におけるキャッチコピー「日本美術に描かれた花、それは私。花は誰かの添え物ではない。」は彼女達が立つだけで画になるという「主役にならざるを得ない」、「その花が立つ場所さえあれば良い」という事実を改めて提示するという意味で非常に意義ある文章だった。今回のライブを見ると、それを一番理解していないのがライブ制作側なのでは…と勘ぐってしまう。ステージやビジョンに散らばった過剰な金色の装飾、毎度変わらないフォントのダサさ、加工を行った上で演者の色合いを邪魔するように映し出されたMV。ノイズになっている箇所が何か所も存在した。

理想的なステージセットは5th Birthday Liveだ。巨大スクリーンのみで構成されたメインステージはシンプルかつ視覚的な満足感も大きい。

映し出す映像として参考になるのはPorter Robinson主催フェスだろうか。基本的に自然の景色、幾何学模様の提示、アニメーションならモノクロ+挿し色、など徹底したミニマム指向。ただスクリーンの持つ「光の集合体」という特性を生かし白一色でもインパクトを持たせることができる。Porter Robinson自体ゆるキャラを連れ込むなどトンチキ要素があるのは乃木坂と何故か共通している。

ミラーボールがステージに君臨した後に鳴らされた「I see...」はコンセプチュアルで好みでした。とにかくノイズにならない「背景」としての塩梅を追及してほしい。

コールについて

まず、コールするなと言われているからコールはすべきではない。ただ、ルールからの逸脱や規範からの解放には何らかの意義は生まれてしまうはずで(サブスクとか、サンプリングとか)、国内最大規模のライブで声を出して公演が続行されてしまった事実は良くも悪くも今後のライブ環境の在り方を左右するかもしれないな、とも。

今回のライブで声が出てしまった理由は、乃木坂46のライブの盛り上がり方が「ファンと演者との文脈の共有」によるエモーショナルの喚起(与田ちゃんと西野七瀬が抱き合っている!\ワーイ(^-^)ワーイ/)か、ファンとの間のコール&レスポンスに終始していて、それ以外のライブの在り方を醸成出来なかったからだろう。もちろん西野七瀬と与田祐希が歩きながら手を組んだら盛り上がるのは分かるが。観客を「魅せる」ライブ作りが急務だし、曲選に工夫を加えるだけでもそれは可能だろう

だからこそ先ほど述べた「絶望の1秒前」のような演出に希望を見出だしてしまう。コールを必要としないただ食い入るように見つめるしか無い空間を作り出してほしいと強く願う。

OG出演について

先ほどさらっと触れたが、OG出演についても少し。今回のBirthday Liveは「『「継承」の物語』とそこから喚起されるエモーションから距離を置いた」と書いた。オリジナルメンバーの位置に誰が据えられるかをテーマとした7th/8th、期生別での思い出作りであった1期生~3期生ライブ、1期生の正と負の両面の継承に挑んだ4期生ライブで構成された9th。これらのライブと比べ、「リリース時に在籍していなかったメンバーがどう楽曲を引き継ぐのか」というトピックを中心にしなかったのが10thライブの「お祭り」的高揚感に繋がっていた。それを補う形でなされた演出がOGメンバーの登場だ。

1日目の生駒里奈・伊藤万理華の参加は楽曲の「継承」ではなく「再演」を行うことで曲の強度を再提示することに寄与した。

2日目の白石麻衣・西野七瀬・生田絵梨花の役割は「卒業ソングの封印」ではないだろうか。2017年以降の乃木坂の躍進のガソリンは卒業メンバーの送別とそれを継承することで生まれる物語だった。数ヶ月毎にメンバーが卒業する度に紡がれる「物語」によりファンは目を離すことが出来ない。乃木坂自体は延命を続けたが、メンバーは抜け、結果として「帰り道は遠回りをしたくなる」「しあわせの保護色」「最後のTight Hug」といった曲だけが残った。曲中でメンバー同士での視線の交換、スキンシップなどが行われる楽曲である。これらは曲のモチーフとなったメンバーが卒業すると一気に強度が落ち、披露する意義も明らかではない「不良債権」に変わってしまう。お別れソングとして「サヨナラの意味」、春の歌として「ハルジオンが咲く頃」が普遍的な楽曲として存在しているため、やはり「帰り道は遠回りをしたくなる」「しあわせの保護色」「最後のTight Hug」等の曲が扱いにくくなるのは当然であろうし、別のメンバーが代理センターになればまた新しい意味や文脈が生まれてしまう。そこで行われたのが「白石麻衣・西野七瀬・生田絵梨花を登場させ、最も美しい形で楽曲を封印する」というタブーと云えるような演出なのではないか。こう考えると過去に囚われないために行われたのが卒業生の登場であり、ノスタルジーを喚起しながらも11年目へ足を踏み出すために必要なステップであったと解釈可能だろう。

ただ、やはり1期生は卒業してもなお暴力的なまでに強い輝きを放っていて2日目の話題を搔っ攫ってしまった。難しい。

これからの乃木坂46について

「大きな物語」という概念がある。信じる道があり努力すれば報われるという成長神話のことを指す。この神話が失われたポストモダンは「大きな物語」の存在しない時代である。(勉強不足なもので、正しくなかったら指摘して下さい。何読めばいいか教えてください。)乃木坂も同様だ。乃木坂における「大きな物語」は失われた。国内の主要な会場は制覇した。卒業したメンバーは成功している。そして結成から「大きな物語」を紡いで来た1期生は殆ど残っていない。ここからは「小さな物語」に移行するのだろう。それはきっとグルーブではなく個々の躍進によって成されるもの、あるいは5期生の成長、ライブ演出の進化、曲のクオリティの向上など小さな単位で成されるものだと思う。「1期生の再登場」「『継承』の忌避」からはそんな気配を感じた。

総括

目を瞑り2日間のことを思い返すと目に浮かぶのは1日目のライブの終盤に披露された「I see…」だ。もっと言うと無観客の会場で空虚さを伴って鳴らされていた景色と70,000人のサイリウムの中で観客を熱狂に巻き込む賀喜遥香を共に思い出す。観客を煽り、観客が「フゥーーー!!!!!」と応えたとき、「声を出すなよ!!!」という気持ちよりも先に「もっとやれ!!!!!!!!」と正直思ってしまった。2020年から色々あったけど、ここまで来たんだと感慨深くなってしまった。拳を突き上げてしまった。求めていた景色だったし、鮮烈だった。端から見れば私の体の中を巡るアドレナリンが可視化されていたと思う。

2日目のアンコールも同じだった。「ガールズルール」のイントロ、白石麻衣の煽りを聞いた瞬間に全身の鳥肌が立ち、昂りが体を突き抜けた。卒業した1期生がいる。与田祐希と西野七瀬が手を組んでいる。「夢じゃないか?」と。あの空間には観客を2年間縛り付けていた内なるモラルやルールを壊し、本能に従う動物へと変化させてしまうような力が存在していたことは事実だ。

「超絶可愛い」なんて言葉を投げ掛けるのは間違いである。コールは止めるべきだし、後に批判的検証がなされるべきだ。

ただ、私には2年前の感覚を思い出して声を出した観客を一辺倒に断罪することは出来ない。擁護しないが、理解はできてしまう。白と黒との間でグレーのままモヤモヤしている。「○○は批判するのに○○は言わないんですか?」「○○オタクは全員○○」など分断を煽り傷つけ合うような言説は避けたい。楽しかった記憶を抱えたまま、モヤモヤは晴れないし、それでも日曜日の夜を心待ちにする。

賀喜遥香は1日目のMCでこう言っていた。「今この瞬間が幸せすぎて、終わったら夢が醒めてしまうんじゃないかって….」

ライブは終わった。夢が醒めてモヤモヤは残った。最後に僕の大好きなASIAN KUNG-FU GENERATION「新世紀のラブソング」の歌詞を載せて終わりにする。

ボロボロになっても僕らは懲りずに恋をして

生活は続く 生活は続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?