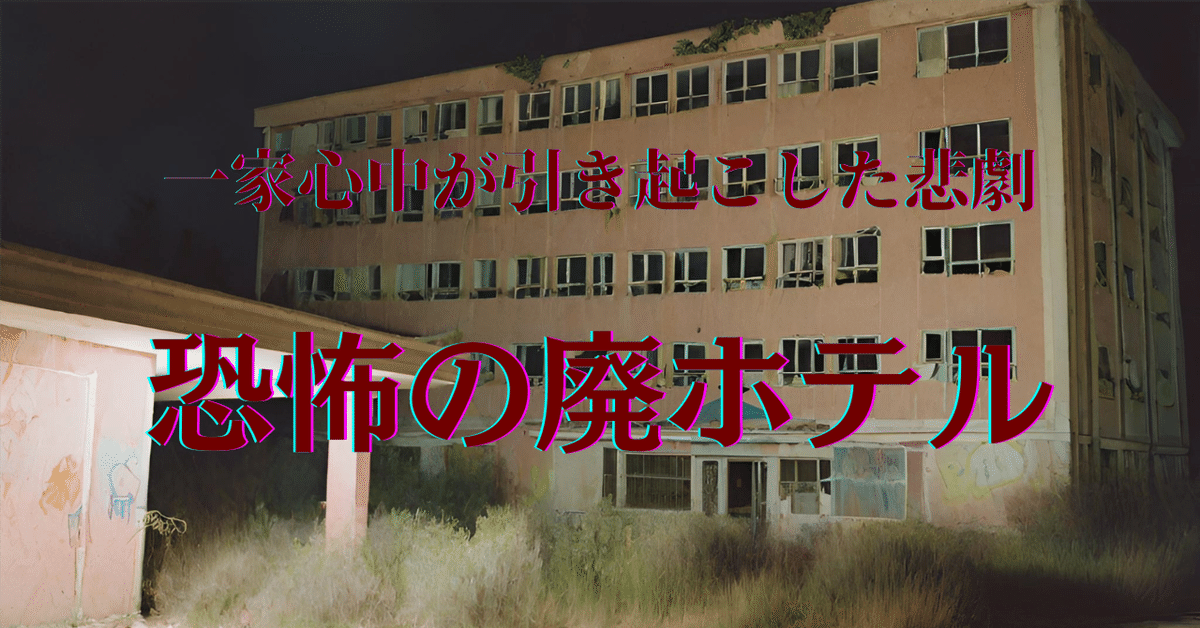

【短編小説】恐怖の廃ホテル

第一章: 呪われた宿

暗い雲が空を覆い、荒れ模様の夜が迫っていた。町の外れに佇む、かつて賑わった廃ホテル。建物は時の流れと共に荒廃し、窓ガラスは割れ、外壁は朽ち果てている。かつての栄光を偲ばせるかのような看板が、草むらに埋もれていた。

この廃ホテルには、数十年前に繁栄を極めたが、ある悲劇によって閉鎖されたという歴史がある。かつての経営者は、突如として起こった事故で一家心中を遂げたとされている。その後、噂になるほどの超常現象が絶えず、廃ホテルは呪われたようにされてしまったのだ。

第二章: 忌まわしき過去

主人公、佐藤はオカルト記者で、この廃ホテルの歴史に興味を持った。彼は取材のために、廃ホテルを訪れることを決意した。夜の訪れとともに、廃ホテルは更なる不気味な雰囲気に包まれる。足元には草むらから生えた根っこがからまり、廃墟のドアが不気味に音をたてて開く。

佐藤は廃ホテルの中に足を踏み入れる。薄暗い廊下を進むうちに、不可解な影や幻聴が彼を襲う。かつての客室やロビーは、崩れかけた家具や壁のひび割れで溢れ、それらが心霊的な雰囲気を醸し出していた。

第三章: 心中の真実

佐藤が廃ホテルの奥深くに進むと、かすかな幽霊のような姿が見え隠れするようになる。部屋の中にはかつての経営者が心中したとされる一家の姿が、死後の世界に囚われたかのように映し出されていた。幽霊たちは静かに佐藤に手招きし、その先にある扉へと導いていく。

扉の先にはかつての経営者の自室が広がっていた。自室に入ると、佐藤はかつての経営者の過去を垣間見ることになる。経営者はかつて成功し、家族とともに幸せな生活を築いていたが、バブル崩壊の煽りを受けて、事業の失敗によって全てを失ったのだ。絶望の底に落ち、彼は一家心中に走ったのだった。

第四章: 心霊の怨み

自室で瞑想していた佐藤は、廃ホテルに残る怨みのエネルギーが、かつての経営者の死によって生じたものであることに気づく。経営者は自分の失敗によって家族を殺め、自分もその後を追った。その怒りと絶望が廃ホテルに取り込まれ、死者たちを苦しめていた。

幽霊たちは佐藤に、この怨みを解放してくれるように懇願する。彼らは長らくの間、経営者の苦悩を引きずりながら、自分たちもまた辛い境遇にあった。佐藤は経営者とその家族のため、そして廃ホテルの魂のために、この怨みを解決しようと決意する。

最終章: 終わりなき怨み

しかし、怨みの解放は容易なことではなかった。佐藤は廃ホテル内で死者たちの苦しみや悲しみを共有し、彼らを次第に安らかな世界へと導いていく。しかし、経営者の怨みは強く、彼の苦悩はまだ完全に晴れていなかった。

怨みがエスカレートし、廃ホテルの中の空間が次第に歪んでいく。佐藤は怨みの源を断ち切るべく奮闘するが、経営者の怨念は彼を取り込んでしまう。廃ホテルはそのまま、終わりなき怨みの中に閉ざされ、佐藤の姿は消えてしまった。

結局、佐藤は怨みの中で消え去り、廃ホテルは絶え間なき呪縛に晒された。町の住人たちは、廃ホテルを遠くから見つめ、その場所を忌み嫌いつつも、その歴史を語り継いでいく。廃ホテルの呪縛が更に強まり、その周辺では不気味な現象が絶えることはなかった。

町の住人たちは、廃ホテルに近づくことを避け、子供たちにはその場所の危険性を語り継いでいった。廃ホテルはまるで忌まわしい妖精のように、夜になると不気味な灯りを灯し、その存在感を際立たせていた。幾人かの冒険者や霊感の強い者たちが挑戦するものの、誰もが不気味な力に引き寄せられ、その後行方不明となった。

そして、廃ホテルの周りでは、時折幽霊たちの姿が見えるという目撃談が絶えなかった。佐藤の姿はどこにもなく、彼が引き起こした悲劇は、町にとっての暗い過去として、人々の心に刻まれていった。

物語の終わりに、廃ホテルは町にとっての呪われた存在となり、その闇はどれほどの年月が経とうと晴れることはなかった。佐藤の失踪は、廃ホテルの呪いの一環として語り継がれ、町の住人たちはその場所に近づくことを避け、心の奥底で忘れ去りたい過去として胸に秘めていくのであった。

廃ホテルは孤独な影として、夜空にただただ立ち並び、その不気味な姿勢は何かを訴えかけているかのようだった。町は静かなるが、時折に聞こえる心霊的な音や幻覚のような現象が、未だに住人たちを恐怖に陥れ続けている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?