同時代の戦争(3) ウクライナ ② 〜背景を探る旅〜

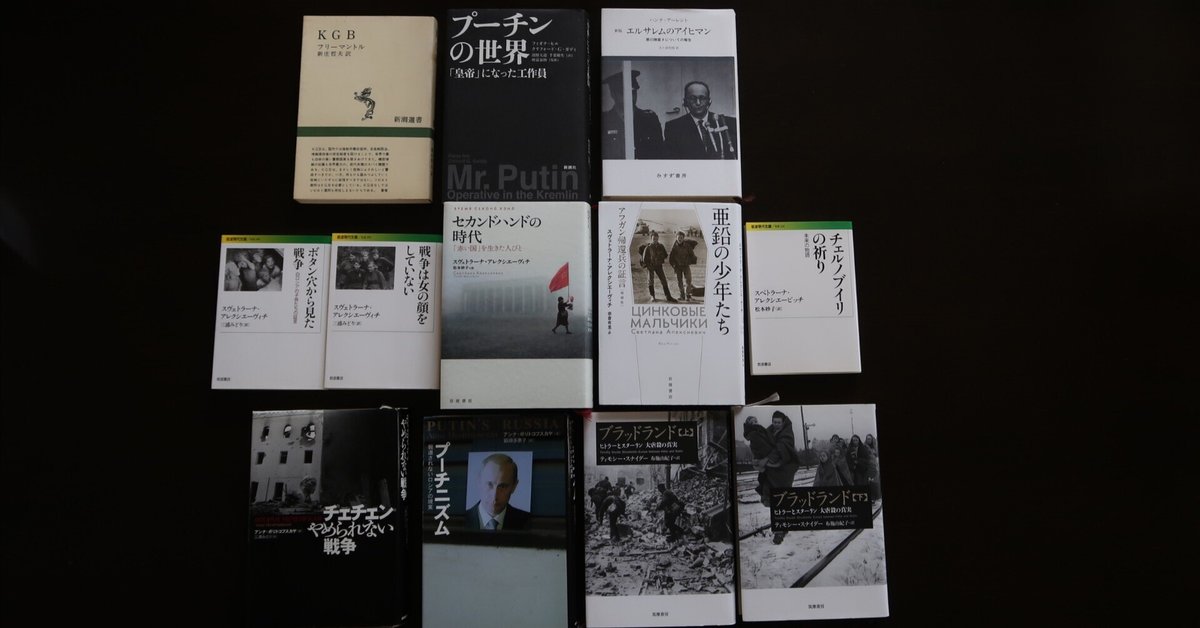

ウクライナ戦争をめぐり、日本では、連日報道が続いている。しかし、戦況報告や軍事的分析が多く、どうもしっくり来ない。そこで、昔読んだ本を引っ張り出してきた。

40年前の本だが、英国のフリーマントルが書いた「KGB」と言う本(*註)がある。*「KGB」(ブライアン・フリーマントル著、1983年9月、新潮選書)

著者は、英国「デイリー・メール」外報部長を務めたジャーナリストだが、スパイ小説の人気作家でもある。

この本の翻訳者新庄哲夫氏が、訳者あとがきで、当時モスクワ市民の間でもてはやされた一口話を紹介している。40年前は、モスクワっ子も、こう言うことを言えたのだろう。

レーニンはマルキストだった、

スターリンはテロリスト、

フルシチョフはツーリスト、

ブレジネフはモトリスト、

そしてアンドロポフはチェキスト

ロシア語で、ちゃんと韻を踏んでいるそうである。なお、新庄氏によれば、フルシチョフは海外旅行好き*註(*米国訪問時、ディズニーランドに行きたがったのは有名)、ブレジネフは「カー・キチ」。アンドロポフの「チェキスト」とは、秘密警察のことだそうである。果たして、プーチンは「何スト」になるのだろう? 「柔道家?」「革ジャン?」「オートバイ?」「寒中水泳?」結構、「力、健康体」を誇示する映像が流されるから、「体育会系?」

この本が出た1983年は、KGB議長(1967年任命)から書記長に抜擢された(1982年)アンドロポフが死去した年であり、プーチンが結婚、KGB赤旗大学に学んだ年である。2年後の1985年、ゴルバチョフが書記長に選任された年、プーチンは東ドイツのドレスデンに赴任している。キャンリアを積み始める頃だ。

この戦争をめぐり、ロシアやウクライナの作家やジャーナリストは、どのようなことを言ってきたのだろう。

ウクライナ戦争の背景にあるロシアの現実について知るために、ぜひ読むのをお勧めする本をいくつか紹介したい。数年前に読んだ本だが、改めて読み直す予定である。

まず、スヴェトラーナ・アレクシェーヴィチ氏の作品だ。ウクライナ人の母、ベラルーシ人の父の間でベラルーシに生まれ、ロシア語で作品を書いている。ルカシェンコ大統領を批判し、ベラルーシを追われ、ロシアからは睨まれ、様々な圧力をかけられ、現在も母国には帰れない状況という。

①「戦争は女の顔をしていない」(2016年2月、岩波現代文庫)

②「ボタン穴から見た戦争」(2016年2月、岩波現代文庫)

③「セカンドハンドの時代~『赤い国』を生きた人々~」(2016年6月、

岩波現代文庫)

④「亜鉛の少年たち」(2022年6月、岩波書店)

①は、1978年に取材を始め、1985年までかけて書き上げたという、第二次世界大戦に従軍した100万人を超える女性(兵士、看護兵、軍医など)のインタビュー記録だ。「戦勝国」となったが、戦後「白い眼」で見られ、戦争体験を隠して生きた女性の苦悩が描かれている。冒頭「戦争についての本を書いている、子供の頃、戦争物が嫌いだったこのわたしが。」という書き出しで始まるこの作品は、氏のデビュー作でもある。

②は、1983年に書かれた作品で、1941年、ナチス・ドイツの侵攻を受けた旧ソ連白ロシア(現ベラルーシ)での子供の虐殺を、根気強いインタビューを重ねて書き上げた作品だ。

③は、もともとは1991年、ペレストロイカによる言論自由化が進む中で刊行され、アフガン帰還兵の証言をまとめた「アフガン帰還兵の証言」(1995年、日本経済新聞社)として出版された。しかし、1993年、ベラルーシ政府の圧力で、インタビューした人々から「告訴」される事態になる。その後、裁判の経過を加筆し、大幅に増補した「亜鉛の少年たち」(2022年6月、岩波書店)として復刊した経緯がある。

アフガニスタン戦争は、「短期の介入で終わる」と聞かされていた当時のブレジネフも、後継者のアンドロポフも「交渉による撤退を積極的に求めていた」戦争(*註)として始まり、結局1979年から89年まで10年続いた。(*2020年、「冷戦」O.A.ウェスタッド著 岩波書店)

日本では、現在5冊の作品が入手可能で、上記以外に、2011年3月の東日本大震災直後に刊行された「チェルノブイリの祈り」(2011年6月、岩波現代文庫)がある。これも名著だ。

もう一人は、ロシアの女性ジャーナリストアンナ・ポリトコフスカヤだ。今は発禁となったモスクワの新聞「ノーヴァヤ・ガゼータ」の評論員も務めていた。

⑤ 「チェチェン~やめられない戦争~」(2004年8月、NHK出版)

⑥ 「プーチニズム~報道されないロシアの現実~」(2005年6月、

NHK出版)

⑤は、「戦時下のチェチェン~一般市民の生活~」、「ロシアの現実~この戦争の背後にあるもの」、「この戦争は誰にとって必要なのか」の大変ストレートな3章構成で、世界から忘れられ、無法地帯と化した第二次チェチェン戦争の真実に迫っている。この中で、チェチェン軍の指揮者だったカディロフ親子(父と次男)の悪行を暴いているが、戦死した父を持つ次男のカディロフ大佐は、ロシアに寝返って、今はプーチンに仕える「対ウクライナ強硬派」だ。クリミア占領、第一次・第二次チェチェン戦争と、今につながる前史があるのだ。

⑥では、「新興財閥の専横、軍の放埒、汚職まみれの司法」と、報道されないロシアの現実を暴き、「このロシアを作ったのは、プーチンか、社会か、国民か」と問いかけている。

ポリトコフスカヤ氏は、チェチェン軍やロシアに煙たがられていたが、2004年取材に向かう航空機上で何者かに毒を盛られた。一命を取り止めたものの、2006年10月7日、モスクワ市内の自宅アパートで銃弾によって暗殺された。生きて、もっと多くの記事や本を書いて欲しかった。

それから1ヶ月も経たない11月1日、ロシアの反政府派アレクセイ・ナワルヌイ氏暗殺がKGBによるものと暴露したFSB/KGBの元職員アレクサンドル・リトビネンコ氏は亡命先の英国で毒を盛られ、3週間後の11月23日に急性放射線症候群で死亡した。

プーチン大統領については、下記の一冊が網羅的で、示唆に富む。

⑦ 「プーチンの世界~『皇帝』になった工作員~」 (フィオナ・ヒルと

クリフォード・G・ガディ共著、2016年12月、新潮社)

コロモドールに関しては、英国の歴史学者ロバート・コンクエストが、2007年に発表した「悲しみの収穫~ウクライナ大飢饉~」(恵美堂出版)があるが、現在絶版で手に入らない。コンクエスト教授は、ウクライナの餓死者数を、1932~33年の期間だけでも、500万人と推計している。

これを補う本として、1930年代のスターリンとヒトラーの大虐殺を扱い、上巻でウクライナやコーカサス、カザフスタンなどでスターリン政権によって引き起こされた強制移住と人工的な大飢饉=ホロドモールまで触れているのが、

⑧ 「ブラッドランド~ヒトラーとスターリンの大虐殺の真実」(ティモシー

・スナイダー著、2015年12月、筑摩書房)

そして、戦争とその責任ついて考える時、どうしても外せない本がある。

⑩「エルサレムのアイヒマン〜悪の陳腐さについての報告〜」(ハンナ・

アーレント、2017年8月、みすず書房)

1961年4月、エルサレムの地方裁判所で審理が始まり、翌62年5月最高裁判所で控訴審が結審した、ゲシュタポのユダヤ人移送局局長として、アウシュビッツ強制収容所へのユダヤ人大量移送責任者であったアドルフ・アイヒマンの裁判を、全て傍聴した記録である。戦争の責任者とは、さぞ「悪い奴」に(見えるに)違いないと思えるが、「彼(アイヒマン)は愚かではなかった。全く思考していないことーこれは愚かさとは決して同じではないー、それが彼があの時代の最大の犯罪者の一人になる素因だったのだ」と言う結論の一言は、深い。その後、アーレントがどのよう「批判」や「攻撃」を受けることになったかは、本書に譲る。

以上、みすず書房を筆頭格に、買うのを躊躇う高価な本が多く、近所の図書館では、他の図書館からの「(期限付き)取り寄せ対応」と言われ、結局いろいろなものをフリマアプリで売却して書籍購入の原資にした「努力」だけ追記しておきたい。それだけの価値があると思う本だ。

さて、重い本ばかりになったので、番外編として、井上ひさしの遺作「一週間」をご紹介したい。設定は、第二次世界大戦後シベリアの収容所に捕虜となって収容された主人公が、「極東赤軍政治部少尉」から命じられ、書くことになった(収容所からの)脱走に失敗した軍医の手記をめぐるフィクションだ。

この本を読んだのには、理由がある。仕事で、キルギスの人と交流する機会があり、キルギスには、日本語と朝鮮語を話す人が結構いる(いた)と聞いたのがきっかけだ。気になって調べ始めると、かつてソ連の捕虜収容所があり、捕虜となった日本兵や「日本兵」として戦った朝鮮人が、(強制労働による建設工事のため)シベリア以外の収容所に移転させられた過去が関係していた。それは、隣国の「〇〇スタン」という名前の国々にも広がっていた。その後、スターリンが進めた自国の反体制派の強制移住先に繋がったという。ウクライナからも、数百万人と言う規模で、「強制移住」がなされた。

「軍医」が収容されていた収容所の様子、脱走途中で出会う人や事件を辿ると、フィクションとして割り引く必要があるが、なぜか本当にあったような気がしてきて、「ソ連」の原体験のようにも感じてしまう。

「強制収容所」と言うと、近いところでは、ソルジェニツインの著作が有名だし、ドフトエフスキーも、チェホフも「経験者」で、優れた作品を残している。ロシアは、歴史を振り返ると、何度も「強制移住」を繰り返し、シベリアなど国内の開発を進めてきた。ロシアの文学者の「戦い」は、「長く、深い」と思う。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?