デジタル赤字とは?知っておくべきデメリット・メリット、今後の動向について解説

日本でデジタル化が進むにつれて目立ち始めたデジタル赤字は、注目され始めたばかりだからで、詳しく把握していない人は少なくありません。

デジタル赤字って何?

デジタル赤字による影響とは?

デジタル赤字はこれからどうなる?

結論から言うと、デジタル赤字とは海外製のデジタル関連製品・サービスに対する支出が、日本製のデジタル関連製品・サービスに対する収入を超えている状況を指します。

デジタル赤字は2023年には5.5兆円に達し、インバウンド需要による黒字額よりも大きく、為替への影響力も増しています。

そこで、この記事ではデジタル赤字の概要とともに、デジタル赤字がもたらすデメリット・メリットや今後の動向について順にお伝えします。

デジタル赤字は、今後の日本経済を象徴する代表的なキーワードになる可能性が高いため、早めに理解しておきましょう。

1.デジタル赤字の概要

2023年後半から2024年前半にかけて円安が進んだことを受け、注目が高まっている指標の1つがデジタル赤字です。

なぜなら、貿易収支を構成するデジタル関連取引が2023年時点で5.5兆円程度の赤字となり、無視できない規模になっているためです。

今後の国の施策にも影響を及ぼす可能性があるデジタル赤字の要点として把握しておくべき事項は次の通りです。

デジタル赤字の定義

デジタル赤字の状況

デジタル赤字の原因

デジタル赤字の基本情報を押さえて、今後のニュースも正しく理解できるようになりましょう。

1.1 デジタル赤字の定義

デジタル赤字は、デジタル関連製品やサービスの輸入額が輸出額よりも多い状態を指します。

その国におけるデジタル関連のサービスや商品を輸入する額が輸出額を上回り、収支が赤字になる状態のこと

日本で展開されている製品やサービスも、その背後では海外のデジタル製品やサービスが動いているケースが多く見受けられます。

海外のデジタル商材への依存度が高まり、輸入が大幅に輸出を超過している状態がデジタル赤字です。

1.2 デジタル赤字の状況

デジタル赤字は、10年前の2014年と比較すると、2023年の赤字額は2.5倍以上のおよそ5.5兆円です。

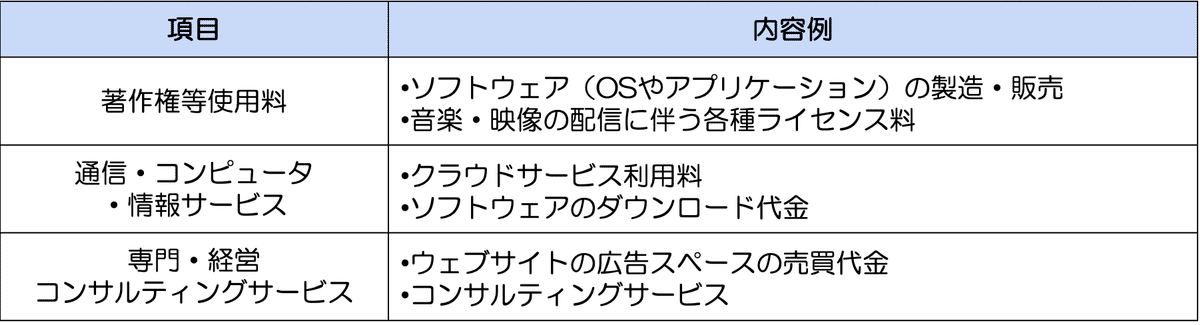

日本銀行によると、デジタル関連取引のうち、以下の3つの項目でデジタル関連輸出入の9割を占めています。

また、地域別の支払金額の比較を見ると、米国向けが全体の3分の1を占めており、2014年から増加傾向が継続しています。

デジタル赤字を国際比較すると、経済協力開発機構(OECD)の加盟国の中で最大との報告もあり、日本の状況に楽観視は禁物です。

1.3 デジタル赤字の原因

デジタル赤字の原因は、日本全体でデジタル化が急速に進んでおり、その多くを海外製の製品やサービスに頼っている状況が挙げられます。

デジタル業界では、GAFAMなどの海外テック企業が大きなシェアを占め、事実上の標準製品・サービスとして利用が拡大しているためです。

企業が推進しているDX化やコロナ禍で浸透した日常生活のデジタル化は、さらに関連製品・サービスの利用を加速させています。

一方で、日本のデジタル製品・サービスは海外でシェアを獲得できていないため、輸出は伸び悩んでいます。

日本が海外のデジタル製品・サービスに依存し、デジタル化を進めている状況が、デジタル赤字の原因です。

2.デジタル赤字がもたらすデメリット3つ

デジタル赤字が注目されているのは、赤字幅が拡大すると日本の経済や行政にさまざまなネガティブな影響を及ぼす恐れがあるためです。

デジタル赤字がもたらすとされるデメリットは以下の3点に整理されます。

円安に拍車

デジタル小作人化

経済安全保障上の脅威

日常生活や経済活動において欠かせない海外発のデジタル製品・サービスの利用拡大が招くデメリットを把握しておきましょう。

2.1 円安に拍車

デジタル関連の収支赤字は、日本全体で稼いだ富(円)を支払いのために海外に流出させなければならない状況を意味します。

海外のデジタル商品への支払いでは最終的に外貨が必要であり、外貨で支払うためには円を売って対象の外貨を買う必要があるためです。

デジタル赤字の拡大は、円を売って外貨で支払う現金量(キャッシュフロー)の増加を意味します。

大量の円を売って外貨(基本的にドル)を買うと、為替市場において相対的にドルより円の価値が下がるため、円安要因にもなります。

デジタル収支の赤字幅が拡大すると円安に傾きやすくなり、さまざまな物の輸入価格が上がり、コスト主導型のインフレが進む可能性が否定できません。

2.2 デジタル小作人化

日本企業がいくら稼いでもデジタルプラットフォーマーに利益を吸い上げられ、デジタル環境での小作人化が進みやすくなっています。

ビジネスのみならず行政においても、GAFAMを代表とする大手テック企業が提供するデジタル製品・サービスは不可欠です。

今後、デジタル商材の利用量が増加し依存度が高まると、利用者は価格交渉力が低下し、料金の値上げなどにも従わざるを得なくなります。

このような状況は地主と小作人の力関係に似ているため、日本がデジタル小作人になってしまう可能性があると危惧されています。

労働力不足の解決や競争優位性の保持にはデジタル商材の活用が必須ですが、デジタル化を進めるほど利益を海外に抜かれるジレンマに陥っています。

2.3 経済安全保障上の脅威

特定の海外事業者による製品やサービスの利用に傾倒してしまうと、有事の際に日本全体が大きな影響を受けてしまう可能性があります。

例えば、クラウドサービスは、経済安全保障推進法で日本政府が特定重要物資に指定し、国がサービスの国産化を進めようとしています。

一方で、政府が指定するガバメントクラウドは5社中4社が海外事業者であり、クラウド利用する企業の過半数が利用しているのも海外サービスです。

つまり、デジタル赤字は海外事業者が提供するデジタル製品・サービスへの依存度の高まりを意味しています。

そのため、平常時に利用している製品やサービスを利用できなくなると、行政や経済が大幅に停滞するリスクが潜んでいます。

3.デジタル赤字の裏側にあるメリット3つ

デジタル赤字は文字面だけ見ると悪いことと捉えがちですが、実はデジタル赤字の裏側ではさまざまなメリットも生まれています。

企業や消費者が享受しているメリットは3つ挙げられます。

企業のイノベーション促進

生活の利便性向上

海外企業による日本への投資拡大

デジタル赤字にはプラス要素も存在する点を的確に把握しておきましょう。

3.1 企業のイノベーション促進

海外企業が提供する最先端のデジタル技術の活用や導入により、日本企業はイノベーションを進めやすくなっています。

例えば、AWSやAzureといったメガクラウドサービスを利用すると、自社で独自に整備するよりも短期間で安価にシステム環境の準備が可能です。

人材不足対策やビジネスの差別化強化のためにデジタル製品やサービスの利用は欠かせず、日本でのメガクラウド利用企業は増加傾向です。

また、昨今のセキュリティ攻撃に対抗する取り組みも海外製の製品・サービスを導入して、対策を講じる企業は多く見受けられます。

日本企業は海外のデジタル技術の利用により、革新的なビジネスの展開や生産性・ビジネス継続性の向上を効率的かつ経済性高く実行できています。

3.2 生活の利便性向上

消費者も海外のデジタル製品・サービスを生活に取り入れたり利用したりして、生活の利便性の向上を進めています。

好きな時に見たい番組や映画を楽しめる動画配信サービスはコロナ禍で一気に広まりましたが、市場シェアの上位は海外企業が占めています。

また、生活に必須のスマートフォンは海外製が大半で、その中で利用するアプリの購入もアップルやグーグルの専用ストアからです。

つまり、海外のさまざまなデジタル製品やサービスは、消費者の嗜好を満たしたり生活スタイルを実現したりするのに欠かせない存在です。

3.3 海外企業による日本への投資拡大

デジタル赤字は、海外企業による日本での投資拡大にも一役買っています。

デジタル赤字は円安をもたらす要因とされており、海外企業にとっては割安で自社の顧客を増やす取り組みが進めやすくなるためです。

例えば、海外クラウドサービス各社は日本を有力な市場と見なし、2024年に入ってから4兆円規模の投資意向を表明しています。

また、経済安全保障の機運の高まりに伴い、国は経済活動に必要な環境を国内で調達可能にしようと対日投資を促しています。

海外企業による日本へのビジネス投資は日本経済の活性化に貢献すると見込まれ、経済成長を加速させる期待要素です。

4.デジタル赤字から考える今後の動向

デジタル赤字は、インバウンド需要による黒字額を上回っており、看過できない規模の影響力を持ち始めています。

そのため、政府も本腰を入れて対応を進めようとしています。

これからのデジタル赤字に関する動向として、押さえておきたいポイントは3つです。

デジタル赤字の拡大

プラットフォーマーへの規制強化

新製品・サービスの市場投入

国際的なIT産業が育たなかった日本で、デジタル赤字を契機にデジタル関連産業を復権しようとする機運が高まっています。

4.1 デジタル赤字の拡大

今後もデジタル赤字は拡大が継続していくと見込まれます。

企業を中心にIT投資が加速する一方で、海外デジタル製品・サービスのシェアは高い状態が継続すると予測されるためです。

市場調査によると、企業におけるデジタル化に関する投資規模は2030年には6兆円と2022年比で2倍以上になると報告されています。

海外のデジタル製品やサービスが市場標準となっている現状を踏まえると、デジタル化推進にそれらが活用されるのは明らかです。

さらに生成AIなど新たなサービスも続々と海外で開発・展開される現状から、海外製デジタル商材の活用度が高まるのは容易に想像されます。

今後、人材不足が深刻化すると、デジタルツールへの依存度はより高まり、必然的にデジタル関連収支も赤字幅が大きくなるでしょう。

4.2 プラットフォーマーへの規制強化

海外テック企業の市場独占度が高まると、当該企業への規制の強化が進むと予測されます。

独占的な地位を活用した利用料金の値上げやサービス利用の囲い込みが激しくなる恐れがあるためです。

EUでは2023年5月に施行されたデジタル市場法により、大手企業のサービス独占を防ぎ、新規プラットフォーマーの参入促進を図っています。

日本でも巨大IT企業を規制する「スマホソフトウエア競争促進法」により、指定企業への規制遵守の徹底や違反時の課徴金措置を検討中です。

デジタルツールを提供する巨大IT企業による優越的な地位に基づいた料金上昇やサービスの独占を防止する取り組みが、今後加速するでしょう。

4.3 新製品・サービスの市場投入

デジタル赤字を脱却するには、海外で広く利用される製品やサービスを通じて、デジタル関連収入を増やすのが理想的な解決策です。

そのため、日本政府は有望視されているデジタル関連事業に対して巨額の補助金を投じ、ビジネスの早期立ち上げを積極的に支援しています。

例えば、次世代ネットワークとして期待されるNTTのIOWMに関する事業に対して、400億円以上の補助が決定しました。

また、次世代半導体の製造を目指すラビスタ社には累計で最大9,200億円を支援し、半導体の製造・輸出国への転身を強力に推進しています。

参考:NTTの次世代半導体、452億円補助 経産省が正式発表 - 日本経済新聞

参考:ラピダスの半導体開発に最大5900億円支援 経産省が発表 - 日本経済新聞

国際的に競争力のあるデジタル関連ビジネスを確立して、デジタル収支を改善できる礎を構築しようと日本政府は躍起になっています。

まとめ:デジタル赤字への注目が日本の経済活性化の契機に

この記事では、デジタル赤字の概要や注目されるデメリットとともに、潜在的なメリットや今後の動向について順に紹介しました。

デジタル赤字は、海外製のデジタル関連商材の幅広い活用が進んでいる証であり、赤字規模は先進国の中でも最も大きくなっています。

赤字幅の拡大は円安要因になりやすく、海外デジタル商材への高依存は有事に機能不全に陥りやすくなる経済安全保障上の懸念もあります。

一方で、海外デジタル商材により生活が便利になり、市場規模の大きさから対日投資の呼び水になっている側面も見逃せません。

デジタル赤字への注目は、国としてデジタル産業のあり方を見直す契機となり、日本経済の再活性化を後押ししています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?