Vol.13 浜松市の農業について

さあ、今回は浜松市の農業について「主要産物産出額」「農業経営体」「農地」等の観点から見ていきたいと思います。

○はじめに

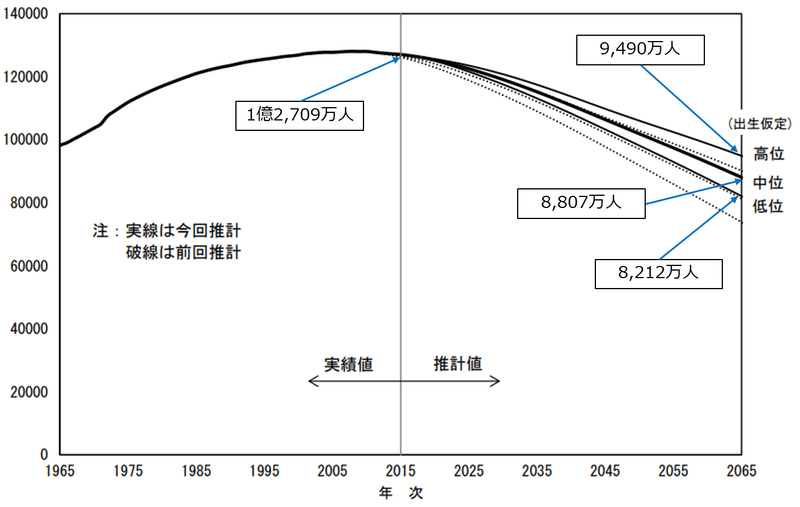

皆さんもご存じの通り、日本国内の人口は今後減少に転じていくことが見込まれています。

【日本の総人口の推移】

出生中位・高位・低位(死亡中位)推計

しかし、世界を転じてみると、特にアジア、アフリカを中心に人口は増加が見込まれており、2050年には、全世界で97億3,300万人という予想人口になっています。

【世界人口の推移(1950年~2050年)】

国内だけで見れば人口減少となり、それに伴い様々なものの需要減退となると思いますが、このグラフの通り世界人口が増えることで、今回取り上げる農業(食料)という観点から見ると、世界から多くのものを輸入しており自給率の低い日本にとっては、輸入をどこまで頼ることができるのかといった点で大きな課題になりそうですね。

ということで、まずは自らの地域の農業がどのような現状になっているのか?

そして、そこから見えてくる課題について考えるきっかけになればと思い、今回は浜松の農業について見ていきます。

○浜松市の農産物産出額

<浜松市近隣地域の主要農産物>

こちらの地図では、浜松市近隣地域の主要農産物について見ています。

浜松市は、「果実」が一番の産出額となっており、その額も131億円と近隣市町村の主要産物と比較しても、非常に大きな産出額であることが分かります。

<品目別産出額>

次に、主要産物以外では、どのようなものが収穫されているのか見ていきます。

こちらを見ると「果実」に次いで多いのが「野菜」となっており、その産出額も126億円と、これも近隣市町村と比較しても非常に大きな産出額となっています。

「果実」「野菜」だけで産出額の約55%を占めていることとなっています。

ガーベラ等でも有名ですが「花き」が、3番目になっておりますが、そのシェアは13%と上位2品目に比べると大きな差がありますね。

ちなみにですが、浜松ってガーベラ生産量日本一なんですよね。

ご存じでしたか?

<産出額推移>

では、次に産出額の推移について「全国の農業産出額」、また浜松市の主要産物である「果実及び野菜の産出額」について見ていきます。

【全国の農業産出額合計(上位10地域):単位(千万円)】

上位地域には、ほとんど変動が見られません。

ただ、上位3地域に関しては、2019年時点で2014年比産出額でプラスに推移しているが、中位地域はマイナスに推移しています。

浜松市は、全国で7番目の産出額となっており、全国的にも有数の農業地域となっていますが、近年産出額が減少傾向となっています。

【全国の果実産出額合計(上位10地域):単位(千万円)】

浜松市は、全国でも有数の「果実」産地となっており、全国でも2番目、3番目の産出額(151億~177億)で推移してきましたが、2019年においては、6番目と順位を落とし、産出額も131億と大きく減少しています。

上位10地域でも見ても、その他地域は産出額を伸ばしていますが、浜松市のみ2014年比で14.4%の減少となっています。

【全国の野菜産出額合計(上位10地域):単位(千万円)】

上位地域には、ほとんど変動が見られません。

ただ、一部地域は2014年比で産出額がプラスで推移していますが、多くの地域でマイナスに推移しています。

浜松市は、全国で20番前後の順位で推移しているが、上位地域はがマイナスが多い中で、2014年比プラスに推移しています。

これらを見ると、浜松市の農業産出額合計の減少については、「果実」の産出額減少が大きく影響していることが分かります。

上位10地域の他地域に関しては、2014年比で全てがプラスに推移していることもあり、全国的な影響があるとは想定しにくいため、浜松地域の減少要因について特定していく必要があるのではないでしょうか?

一方、全国順位こそ20番前後ではありますが、「野菜」の産出額は微増しているため、「果実」の減少要因を突き止めるとともに、「果実」と「野菜」のバランスを考えながらの方向性を模索する必要があるのではないかと思います。

○農業経営者及び従業者の現状

今までは、地域の現状について見てきましたが、ここからはもう少し落とし込み農業経営者及び従業者、また農地の現状について見ていきます。

<農業経営者及び従業者>

こちらでは、農業経営体の販売がどの金額帯にどのくらい構成されているのかを見ています。

【農産物販売金額帯別の経営体の割合】

これを見ると浜松市は1,000万円未満の割合が全国と比べて低く、特に100万円未満の割合がかなり低くなっています。

それに比例して1,000万円以上の経営体が多くなっています。

これら結果からも分かると思いますが、「農業産出額(経営体あたり):2015年」で見ても、浜松市は静岡県・全国平均よりも高くなっています。

また、赤枠で囲った部分ですが、「5,000万円以上1億円未満」「1億円以上」の経営体の割合が大きく伸びています。

特に「1億円以上」を見ると、全国の伸び率に比べ浜松市の伸びは非常に大きくなっており、大規模農家の割合が多くなっていることが想定されます。

ただ、ここで一つ注意が必要です。

ここで見ている数字は、あくまでも構成割合となります。

伸び率が高いからと言って、農業経営体が増えている訳ではありません。

実際に浜松市の農業経営体数(2010年:7,477、2015年:6,102)を構成割合に当てはめてみると赤字の部分しか経営体としての数は増えていないこととなります。

(1,000万円以上5,000万円未満は、浜松市、全国とも10%以上の伸びとなっていますが、経営体の数としては減少しています)

つまり、データによっては、割合で見るのか、実数で見るのか、これで大きく印象が変わりますのでご注意ください。

<農業経営者及び就業人口の平均年齢>

では次に、農業分野の経営者及び就業人口といった人材面から現状を見ていきます。

この辺りは皆さんもご存じの通り、農業分野の平均年齢は経営者、就業人口ともに平均年齢が高くなってきています。

特に就業人口の平均年齢が、2010年から2015年にかけて大幅に高くなっています。

<農業経営者及び就業人口の年齢構成>

経営者の年齢構成に関しては、高齢世代(65歳以上)も割合が伸びておりますが、若い世代(25歳~34歳)も伸びています。

このように若い世代の構成割合が伸びているというところは、非常に期待が持てるところではありますが、中間世代(35歳~64歳)がマイナスとなっていることもあり、農業技術の伝承といった観点は危惧されるかもしれませんね。

ただ、こちらにおいても先ほど同様割合だけでなく実数で見ることも必要です。

農業経営体数を構成割合に当てはめてみると赤字の部分が実数としてはプラスになっています。

実数でも若い世代がプラスになっているところは、期待できますね。

※全国の15~24歳の構成割合は0%となっておりますが、実際は2010年:0.02%、2015年:0.03%です)

就業人口については、25~44歳の世代で伸びておりますが、45~44歳の世代では大幅にマイナスとなっています。

就業人口を実数で見てみると、すべての世代でマイナスになっています。

ただ、就業人口は減少しているものの、構成割合としてみると25~44歳の比較的若い世代が伸びを示していることもあり、農業の労働環境や就業条件等が改善され、これら若い世代が農業分野に参入してくることを期待したいですね。

実際に近年は、スマート農業の普及等により若い世代で活躍されている農業ベンチャーも増えていますからね。

さらに近年は、ユニバーサル農業の取り組みも認知され始めていることもあり、このユニバーサル農業の先進モデルを学ぶことで、高齢者や障害者等の雇用にも道が開けてくるかもしれません。

※ユニバーサル農業とは・・・

○農地の現状

では次に、浜松市の農地の現状について見ていきます。

<経営耕地面積別の経営体の割合>

農地の現状を見ると「0.3ha以上1.0ha未満」が一番のボリュームゾーンになっていますが、2010年比では減少しています。

浜松と全国を比較すると浜松は、1.0ha未満の割合が高く、大規模農家が構成割合としては低くなっています

ただ、伸び率でみると浜松市、全国とも10ha以上の伸び率が大きくなっており、実数としても増加しているため、農業の大規模化が進んでいるのではないかと思われます。(0.3ha以上1.0ha未満の農地が集約されているのか?)

<経営耕地面積>

(2010年→2015年)

次に、主要産物の「果実」「野菜」の経営耕地面積について見ていきます。

「果実」における「樹園地」、「野菜」の「畑」において「総数」としては減少傾向です。これは全国のその他地域においても同じ傾向です。

これを「経営体あたり」で見てみると「樹園地」においては、2010年→2015年で伸びており、浜松市は全国平均と比べてみると経営体あたりの耕地面積も広く、また伸び率も高く、規模拡大が進んでいると思われる。

一方「畑」においての浜松市は、2010年比微増となっており、全国平均と比べても経営体あたりの耕地面積も狭く、伸び率も低くなっているため、農地の集約化が進んでいない可能性があります。

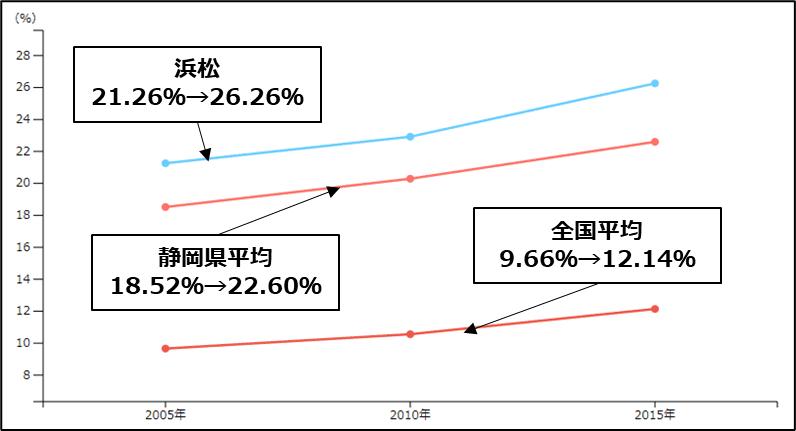

<耕作放棄率>

(2010年→2015年)

※耕作放棄率

(総農家の耕作放棄地面積+土地持ち非農家の耕作放棄地面積)÷(総農家の経営耕地面積+総農家の耕作放棄地面積+土地持ち非農家の耕作放棄地面積)

浜松市、静岡県平均とも、全国平均と比べて耕作放棄率は高い値で増加傾向であると言えます。

この耕作放棄地の改善は早期に図らないと、その土地は農地として利用することが難しくなることもありますので、喫緊の課題ですね(皆さんもご存じの通りだと思いますが・・・)

<農地流動化率>

では、その耕作放棄地の改善策の一つである農地流動化(率)について見ていきます。

※農地流動化率=借入耕地面積÷経営耕地面積

「樹園地」においては、浜松市は全国平均とほぼ同様の数値をたどっています。

この辺りは、先ほど見ました経営体あたりの耕地面積も伸びていることからある程度順調に推移しているものと思われますが、耕作放棄率の状況を見ると、更なる流動化を図る必要があるとも言えます。

「畑」においては、近年急激に流動化率が伸びており、全国・県平均並みの数値となってきております。

ただ、先ほど見た経営体あたりの耕地面積で見ると、それほど伸びていませんでしたので、もしかしたら小規模での利用者が増えているのかもしれません。

<経営耕地面積規模別の経営体の割合>も「0.3ha未満」の伸び率も高かったですからね。

実際に近年は、退職後に農業を始めたり、大規模化ではなくこだわった野菜で高付加価値化を目指される農業者の方々も増えていますので、そのようなことも影響しているのかもしれませんね。

○最後に・・・

今回見てきた部分で少し深堀したいところは、農地の結果でそれほど大規模化していない「野菜」(畑)、ある程度規模拡大が進んでいる「果実」(果樹園)という部分と、前半部分で説明した産出額で「野菜」の産出額が伸びており、「果実」の産出額が減っている、この現状に対して、どのような相関関係があるか、です。

野菜は先ほど言った高付加価値野菜が増えているのでしょうか?

果樹に関しては、競合等により単価が下がっているのでしょうか?

この辺りは、より深く現地で調べたり、ヒアリングをしていかないとわからない部分になりますので、今回の分析はここまでとします。

ただ、RESASだけでもここまで見ることができますので、この現状分析を踏まえ、あらゆる仮説を立て、深堀していくことで何か見えてくるかもしれませんので、より詳しく知りたい方が、ぜひ調べてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?