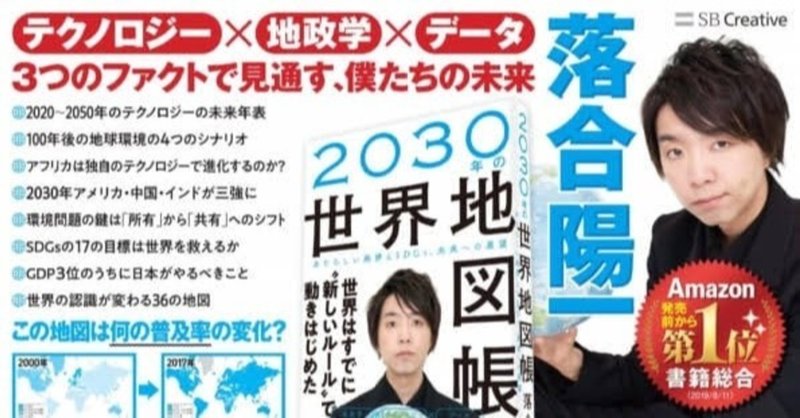

2030年の世界地図帳 落合陽一 by エシモの備忘録

【この記事を読み終えるまで 約7分】

以前ヨーロッパ史から歴史の法則をまとめたので、今回は少し先の未来について学んでいきたい。これを読めば、現代は何について取り組んでいくべきかぼんやりと見えてくると思う。それでは、レッツ備忘録!

◆2030年の未来

未来を予測するための指針

1.パイプ・サイクル by ガートナー社

2.5 in 5 by IBM

3.Society 5.0 for SDGs by 日本政府

・10年後の世界を変えるスマホ並みの破壊的テクノロジー

1.AI

2.5G

3.自動運転

4.量子コンピュータ

5.ブロックチェーンと暗号化アンカー

★テクノロジーで変わる世界

・農業が完全自動化で成長産業へ(気候変動との付き合い方にもよるだろうなぁ)

・ロボット手術、AI検診、再生医療

・湾曲可能で印刷できる太陽光発電

→各家庭の屋上で発電可能に?

・2035年 地下大暴落

→団塊世代の子どもが相続税を払えず売りに出すため。2030年代に地方都市の家賃大暴落。→人口減少で買い手がつかなかったら不法移民が住み着くだろうね。都心の不動産は銀行の資産になっているから下げないだろうけど、資産が移り変わればわからないな。

・移動手段が豊富になり駅近に価値がなくなるかも?電車、自動運転タクシー、小型モビール、ドローンなど

・エキスパート職がAIに代替

運転手、弁護士、裁判官、税理士、警察官、研究者、コンサル、語学教師、クリエイター、ホワイトカラーのデスクワーク=RPA

→多くの人間は顧客対応

・同時通訳AIの誕生で言語の壁がなくなる

→これをチャンスと見れば……世界中の文化が混じり合うなら、日本は何の文化を世界に共有できるか?食、禅、ゲーム、書道、生け花、お茶、アニメ、エロ系?

人口

インドが人口ボーナスに。中国は少子化。アフリカも徐々に増える。

GDP

中国、アメリカ、インドの三強に

★2020年代を牽引するデジタルイデオロギー

・アメリカンデジタル

ヒッピー、エンジェル投資家、搾取、格差

・チャイニーズデジタル

国家主導、人口ボーナス、不履行リスク

・ヨーロピアンデジタル

製造技術、ブランド力、文化、倫理、人権

・サードウェーブデジタル

アフリカ諸国の近代を飛び越すリバース・イノベーション、先進国に逆流か?

◆持続可能な経済発展は可能か?

・先進国の貧困層が増加

AIとリモートインテリジェンスによって、製造工程の中間層やサービス業の労働者が海外の安い労働力と入れ替わる。

→うわー、おれも中国にオフショアしてたー。先進国の貧富の差の原因か。というか資本主義のデメリットだよね。奴隷に農地を耕させて農民が貧乏になったローマ帝国みたい。

★物差しとしてのお金が格差を広げる?

お金は人間社会を運営するための潤滑油として、消費や投資をスムーズに行うための道具だ。しかし、裏の使い方として「他者との比較のための物差し」に使われてしまっている。この物差しのお金が死蔵されて、スタートアップや人命救助に使われにくいのが格差拡大の原因でもある。結局プライベートバンカーに預けて金融資本主義のゲームに乗せてしまう。

→ESG投資は対策になるか?

・格差は千差万別

ベンチャーが上場しても社長がすぐに多額の現金を入手することは困難。

→株を個人のために現金化すると会社の株価が下落するから。

・あなたは相対的貧困者か?

相対的貧困者とは「全世帯の所得の中央値の半分以下の世帯」を指す。日本では122万円。相対的貧困層は誰にも頼れず、都会住みでインフラは整うが収入に対する生活コストが高く、余暇が無いため、地域社会から孤立してしまう。

→やっぱり昔のローマ人みたいだね。ローマでは格差が広がり、貧困層が治安を悪化させたり、超富裕層が浪費したりとジリジリと堕落していった。その結果、財政不安が起き、恐怖政治によってキリスト教(新しい権威)が生まれ、異民族の侵入で滅亡した。私たちは教訓から学ばなくてはならない。

・フリーランスという罠

ギグ・エコノミー(インターネットを通じた単発の仕事受発注)は一見自由な働き方に見えるが、流動性と透明性の高いオンライン市場では労働単価は安く抑えられる。誰でも簡単にできる作業のため、低所得から抜け出せない。

→業務経験が蓄積されないデメリット。

・シングルマザーと子どもの貧困

シングルマザーの再婚率はきわめて低い。シングルマザーの半数以上が貧困層(離婚しても養育費を払ってもらえないことはザラにある)。これは先進国では飛び抜けて高い数字。離婚したシングルマザーが働けるのは派遣やアルバイトくらいしか無く、その雇用機会の制約が直接貧困に陥る原因となる。生活保護は収入が無い人しかサポートされず、収入分は減額されるため貧困を脱したい家庭を阻害してしまう。

・子どもの貧困

日本の子どもの貧困率は7人に1人。30人のクラスに4人ほど(地域によってはもっといると思う!)。子どもの貧困は成長過程に大きな影響を与える。大人で貧乏な人は誰かに助けてもらったり、田舎でお金を使わずに暮らすことができるが、子どもは学校生活で貧困層に対する差別や同情の視線に容赦なく晒される。すると本人に拭い難い劣等感が植え付けられ自信を失ってしまうのだ。

→対策としてはやはり教育改革。スタディサプリなどのeラーニングが解決の糸口になるか。

◆SDGsとヨーロッパの時代

日本は形而上的なルールで世界を守ろうとするヨーロッパとイノベーションで新しい技術を生み出して世界を守ろうとする米中の間に活路がある。

・ヨーロピアン・デジタルと他地域の資本主義の違いは歴史にある。

欧州は立憲君主制を維持し、草の根の保守主義が根強い支持を持ち続けた。だから米中や日本ほどに大量消費経済が受容されず、セカンダリーマーケットで価値を維持、場合によっては付加価値を得て、取引してきた。だから街の外観も維持されているのだ。日本も歴史が長い国。しかし明治維新と敗戦により文化が瀕死状態に。日本の中心となるコアな価値観を回復させることが栄光を取り戻す。このままコストと性能で勝負しても勝ち目はない。

・日本の戦い方

1.欧州の倫理と米中に似た技術的立場の間に居場所がある

2.点在する日本文化をかき混ぜ、持続可能性と組み合わせ、地域社会に溶け込んだ違和感のある接続(発酵)が独自のアイディアを生む→パックマン×畳、土偶×神輿などから生まれるかも?

◆番外編

・竹が広葉樹林を侵食している。竹をどんどん減らさなくては。

・傍観者ではなく主体者として生きよう

◆エシモの所感

これから取り組みたいと思ったのは2点。

まず一つ目は子どもの貧困の撲滅だ。ぼく自身も一時期シングルマザーの貧困家庭で育った経験があるため、劣等感を感じ自信消失してしまう子どもたちの姿を思い浮かべると涙が出そうになった。子どもの貧困を経験したことのない人は親の自己責任などと簡単に済ませてしまう。しかし、孤立した貧困家庭が増えつづければかつてのローマ帝国ように国自体が朽ちてしまうのだ。これは日本全体の問題である。スタディサプリ以外にもリベラルアーツやアート、スポーツを差別なく楽しく学べるツールが必要だ。

二つ目は日本ブランドの醸成だ。日本はスイスの高級腕時計のマーケットの仕組みからブランディングを学ぶのが良いと本書で書かれてあった。富裕層向けの資産形成方法としてヨーロッパではプライマリーマーケット、セカンダリーマーケットなどとブランド品やアート作品に付加価値を作る仕組みが蓄積されてきた。土地や株ではなく、時計や貴金属という小物が高価で取引される理由はヨーロッパの戦争の歴史が起因している。日本はすでに成熟社会なのでモーレツ社員は生き残れない。コストと技術だけで戦うのではなく、日本の歴史と文化から醸成した「ブランド」を築く土壌を作りたいと思った。約2600年間、一度も侵略された経験のない私たちがこれから立ち向かう壁は相当高い。しかし、周りを見渡し、海外と比べれば、そこかしこに醸成に使えそうなコンテンツが揃っている。いつぞやのクールジャパンは失笑に終わった。醸成する時間を惜しみ、外を見ず、内なるコンテンツをそのまま提示したからだ。YouTubeを見てAmazonでポチる前に、一旦アナログに立ち返ろうと思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?