子どもの脳みその未来"子ども本の森 中之島"

東京と大阪の中心部における違いはこの中之島にあると思う。

梅田と心斎橋の間には堂島川と土佐堀川があり、中之島がある。ビル群を抜けると一気に視界が開けて空が広くなる。川の間には市役所や公会堂など歴史的建造物も多くあり、川沿いにはのんびりと川の流れを眺めながら過ごす人も見られる。東京にも中心部に皇居があるが、周囲から眺めるに留まり開けた空を頭上に感じることはできない。

中之島にある「子ども本の森中之島」の構想は安藤忠雄氏により2017年からスタートした。「子どもたちが本に触れ豊かな創造力を育む施設」として安藤忠雄氏が設計し建設費を負担し、運営費用については寄付を募ることで大阪府に提案した。2020年に開館し現在まで780百万円近くの寄付金が集まっている。安藤氏自ら企業を訪ねて寄付を募ったという。

1.隙間で思い思いに本に親しむ

この建物は図書館法に定める図書館ではない。図書館法ではルールに基づいた図書の分類・配置があり、図書の貸し出しが可能となるがここではそれがない。選書は子どもたちの好奇心に寄り添い、独自に12のテーマに分けて展示している。

3層吹き抜け空間の壁面に並ぶ書棚は圧巻だ。最近では同様の展示方法をよく見かけるが、この手法は20年ほど前に安藤忠雄氏が手掛けた司馬遼太郎記念館から始まっているのではないかと思う。高さを生かした書棚にズラッと書籍が並び、その空間に入ると司馬遼太郎氏の脳みその中にいるような感覚を覚えることを意図したらしい。子ども本の森では安藤氏が子どもたちの脳みその中が本でいっぱいになってほしいという願いを込めた演出なのだろうか。そんな空間の中で子どもたちは好きな本をちょっとした隙間空間で思い思いに楽しんでいる。

2.美しい言葉に没入できる空間

休憩室と呼ばれる高さ10mの円柱空間の壁面には物語の絵や言葉がプロジェクションマッピングによって映し出される。ひんやりとしたコンクリートに囲まれた空間で丁寧に紡がれた言葉を味わうことができる。スマホでスワイプして急いで読み飛ばしたりすることもなく、じっくり美しい言葉に没入できる。

3.アナログでもデジタルでもない

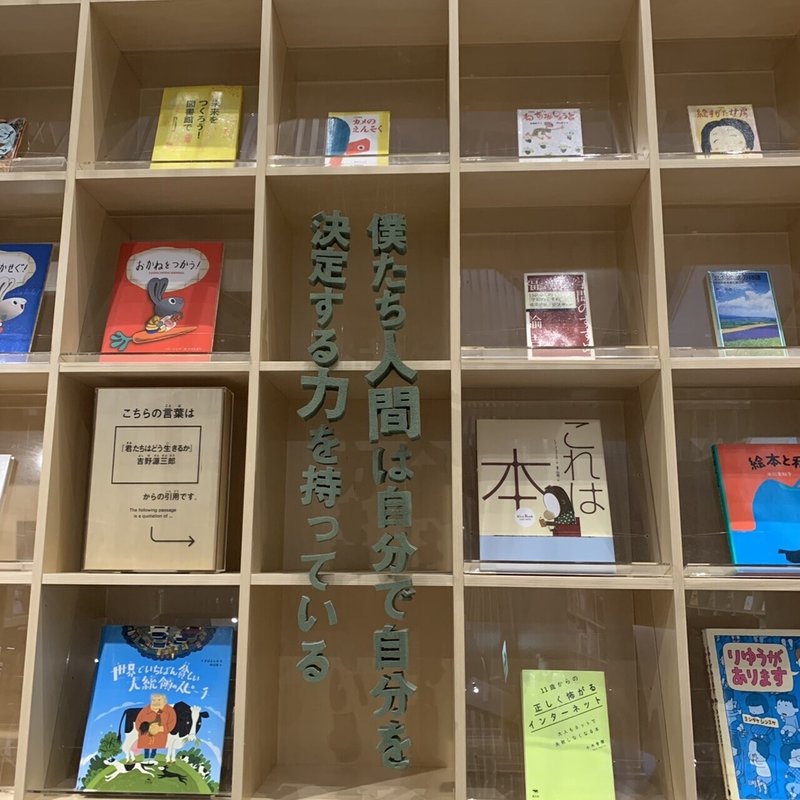

書棚の所々に本に出てくる印象的なフレーズが立体的な文字として浮かび上がっている。文字は紙でもなく画面でもなく、中空に立体的に存在する。近くで見ると手作り感があり、現代の子どもたちに活字に興味を持ってもらうための工夫が見られる。「フルチンのままでかけだしました。」はうちでもそうだな、とクスッと笑ってしまう。

苦労した時期も含めて自身を受け入れて支えてくれた大阪に対して恩返しがしたいという安藤氏の思い。世界的に著名の建築家が起こした出来事であるのも意義があり、アクセスがよい場所に誰でも無料で利用できる、というのもありがたい。そうは言っても箱モノ、と賛否はあるが、それでも着想して実現したことは大きい。そして無料で本が読み放題の場所は親にとっても子にとってもパラダイスだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?