【主婦勉!】浮世絵を知りたい~歌川国芳編~

さぁさぁさぁ。

やっとたどり着いた、歌川国貞&歌川国芳!

※書き終えた後に追記ですが、

国芳に興奮しすぎて

国貞までたどり着かなかったので、

今回は国芳オンリーです。

一番はじめにも書いたけれど、

私が浮世絵に興味を持ったきっかけは、

国芳の「相馬の古内裏」であり、

これまで浮世絵について

いろいろ調べてきたのも、

正直この2人への理解を

深めたかったからというのが

理由だったりする。

とにかくモダン。

エッジが効いてて、容赦がなくて、

オシャレで粋で、飽きさせない。

何年か前の誕生日プレゼントには、

ちょうどその頃やっていた

「俺たちの国芳 わたしの国貞」展の、

オフィシャル本を買ってもらったし、

(今は息子の絵本棚にそっと紛れ込ませている)

国芳を観に、

名古屋あたりまで行ったことも何度かある。

くらいには好きである。

さてそこまで私を虜にしている

国貞と国芳は(知らんがな笑)、

ほぼ同時期に活躍した絵師で、

ほぼ同時期と言えば

歌川広重もほぼ同じだ。

となると、当然北斎も同時期となる訳で、

こんなバケモノみたいな天才絵師が

同時代に何人もいる江戸後期って

一体何なんだって話で、

どんな空気感だったんだ。

行ってみたいぜ。

※ピンクラインが上から北斎、広重

※黄色ラインが上から国貞、国芳

彼らが生きた時代は、

生まれた頃は寛政の改革が始まったくらい、

壮年期あたりで天保の大飢饉、

中年期あたりで天保の改革(by水野忠邦)スタート

その12年後くらいにペリーが来航して、

やれ桜田門外の変だ、

やれ薩長同盟だ、

やれええじゃないか、と

長く続いた社会の仕組みそのものが

根底から覆っちゃうのかもというような、

不穏で不安定で、

騒がしいそんな時代であった。

そんな江戸の後期に

歌川国芳は染物屋を営む家に生まれ、

12歳で描いた絵に初代歌川豊国が目を付け、

15歳の時に入門したとされている。

入門後すぐに

絵本の挿絵や錦絵なども描いていたが、

鳴かず飛ばずな上に、

貧乏過ぎて月謝も払えないありさまで、

兄弟子の歌川国直の家に居候して腕を磨いた。

なので、名目上は豊国の弟子ではあるけれど、

実質的な師匠は国直だったという話もある。

しかも国芳は、

歌川派以外の、勝川春亭や、

北斎なんかからも影響を受けたとされている。

役者絵や美人画なども積極的に描いていくが、

すでにその頃、兄弟子の国貞が

これらのジャンルで大成功を収めており、

自分の活路を見いだせないまま

気づくとアラサー街道まっしぐら。

しかしそんな時、

ついに出番がやってくる。

運も才能のうち、というけれど、

こういう天才たちの人生を紐解くと

本当にそんな気がしてくるから不思議だ。

江戸に明代中国の小説

「水滸伝」ブームが沸き起こったのだ。

時を同じくして、

曲亭馬琴の「南総里見八犬伝」なども大ヒット。

この頃の日本は、

近海を外国船がうろつきはじめ、

異国船打払令等が出されるようなきな臭い時代。

そんな時代の空気もあってか、

得体のしれない悪者を

こてんぱんにやっつける

"ヒーローブーム"が爆誕していたのだ。

その気を見逃さず国芳が発表したのが、

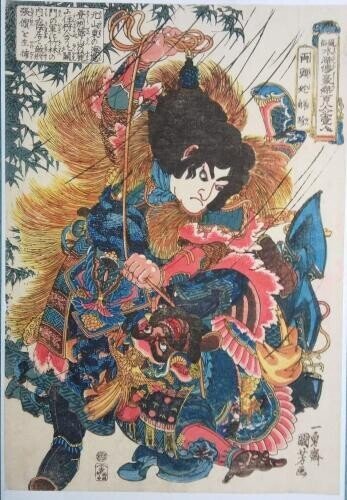

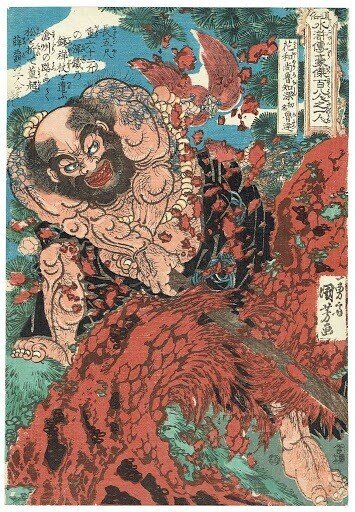

「通俗水滸伝豪傑百八人之一個」

シリーズだった。

いかにも勇ましそうな逞しいヒーローが、

いかにも非道そうな悪者を

縦横無尽に叩きのめす武者絵が大評判となり、

一躍「武者絵の国芳」として

人気絵師の仲間入りを果たしたのだ。

今で言う戦隊モノシリーズとか、

ウルトラマンシリーズ的な

感じだったのかしらね。

うーん、すでにこの画力がありながら

この水滸伝が売れるまで

鳴かず飛ばずだったって

ほんと皆どんなレベルの高さだったの?

迫力といい色使いといい緻密さといい、

凄過ぎない?

国芳の絵は見てわかる通り、

とにかく手数がめちゃくちゃ多い。

北斎や広重の風景画は、

個人的には引き算の美学を感じるというか、

研ぎ澄ましてそぎ落として

美しいもの、構図の妙、間合いなんかを

最大限に引き出している感じがするが、

国芳はとにかく描く。緻密だ。

波の飛沫、草木や大地の陰影、毛の流れ、

着物や甲冑の柄、装飾品の細かな模様、

生き物の牙や鱗や爪に至るまで、

とことん描き切っている感じがする。

それらの絵からは

この時代の印刷技術が相当なレベルにまで

達していたことも伺い知れるし、

また出版物が広まったおかげで、

さまざまな絵師の作品が出回り、

自分の作品にもうまく取り入れたんだろうなと

という部分も多く見受けられる。

そんなこんなで

一気に人気絵師になった国芳だが、

脂の乗った40代半ば頃に、

天保の改革が始まるという

悲運に見舞われる。

この頃の将軍は、

とにかく子だくさん(55人!)で有名な

11代家斉(いえなり)。

側室40人、子供55人も抱えて、

50年も将軍やってんだから、

そりゃお金もめちゃくちゃかかるし、

そもそもが贅沢大好きおじさんだったから、

幕府の財政はどんどん悪化していった。

なのに近海では外国船がうろつきはじめて

防衛費が必要になってくるし、

追い打ちをかけるように天保の大飢饉なんかで

もうマジ幕府の金庫、

スッカラカンっすわー!ってなってる時に、

家斉がもうやーめたつって隠居して、

12代家慶が将軍になって(でも家斉の傀儡)、

でやっとやーっと家斉が亡くなった瞬間、

水野忠邦が飛んできて、

「乱れた風紀締めたるわー!倹約じゃー!」

つってはじまったのが

天保の改革です。

とにかく贅沢禁止。

いろいろ改革やったけど、

とにかく文化・風紀面には厳しく、

歌舞伎小屋なんかは町外れに移転、

寄席は閉鎖、人情本は絶版、

春画、役者絵、美人画、遊女、遊郭も

描くのは禁止。

もう風前の灯というか。

芸術は死んだ的な。ひどい。

なんだけれど、そこで黙っていないのが

江戸っ子の国芳でして。(だけじゃないけど。)

あの手この手で浮世絵を描いて

ユーモアなんかもたくさん入れて

幕府を皮肉りまくるのだ。

人がダメなら猫や亀にして。

※遊女描いちゃダメですけど、これ遊猫なんでOKです的な。

ちなみに国芳は無類の猫好きで、

猫を描いた作品も多く残ってます。

武者絵に見せかけて

実はダメな幕府を描いていたり。

浮世絵を使った”幕府批判なぞかけ”的な作品を

バンバン出して、

それがまた庶民にバカ受けで、

ますます国芳の人気は高まり、

もはや彼自身が人々のヒーロー的存在に

なっていったのだ。

もちろん幕府にもきっちり目をつけられ、

呼び出されたり始末書書かされたり

したらしいけど、まぁそんなのどこ吹く風。

しかしあまりの厳しさに

天保の改革はすぐ失敗。

水野忠邦が失脚すると、

国芳は、これまで存分に描けなかった

鬱憤を晴らすかのように、

大判錦絵3枚分を

まるでワイドスクリーンのように見立てて描く

大迫力浮世絵を次々と発表。

この見せ方は当時とても斬新で、

当時の絵師達だけでなく、

後継者たちにも大きな影響を与えた。

「相馬の裏内裏」も、

まさにこの大判に描かれている。

はー、すごい。

芸術が爆発している。

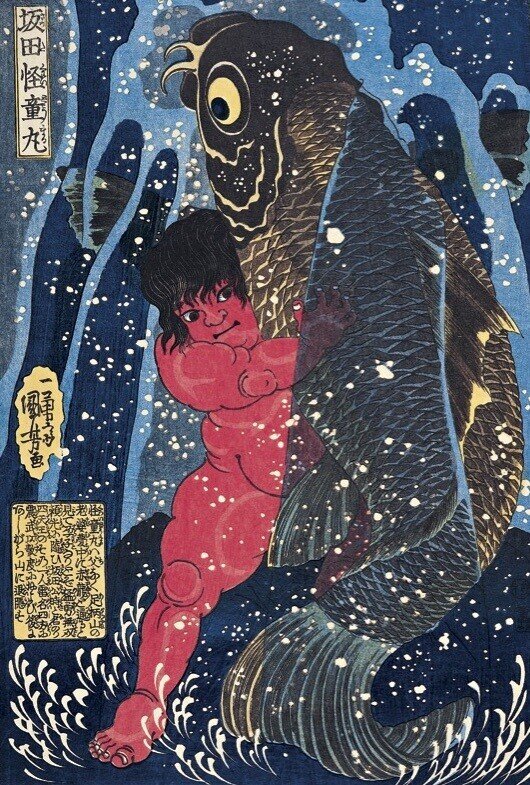

4枚目の「鬼若丸の鯉退治」なんて

構図といい色合いといいデザインといい

全てがモダンで、洒落てて、キレッキレで、

勢いと驚きと緊張感に溢れている。

私の好きな河鍋暁斎や月岡芳年も

国芳に弟子入りしたことがあるそうで、

まぁそうでしょうな。

あの画風で影響受けてない訳ないもんな。

しかしそんな国芳もやはり年には勝てず、

その後徐々に勢いを失い、

65歳で生涯を閉じる。

という訳で長くなってしまったけれど、

国芳はこんな感じです。

国芳の生き様や心意気、

信念や時代をみつめる眼差しが

嘘なく真っ直ぐ絵に反映されている。

だからこんなに引き込まれるし、

すごく元気をもらえるんだなと思う。

とかく浮世絵というと

北斎広重がもてはやされるし、

富士山とかわかりやすいアイコンがあって

外国の人にウケるのもわかるんだけど、

私はもっと国芳が知られてもいいと思う。

国貞は次回に。

彼もすごいよ。