映画『笑いのカイブツ』を観て

解釈

面白いのが正しくて、面白くないのは間違っている、土屋はそういう世界の住人。土屋にとってはそれが普通で、それが全て。土屋の生きてる世界はそういう世界だ。だから世の中のいう「社会」が分からない。土屋が人生を生きていく中で、この「社会」に期待し、裏切られ、辟易し、抵抗する様子が何度も描かれていて、ここに作品の伝えたいことが詰まっていたと思う。→①トカゲが土屋のネタをやって大ウケした。「また書いてくれよ」「俺らで天下とろう」そう言っていたのに、いざそのネタがパクリかもしれないという指摘をくらうと「お前なにしたんや、心当たりないのか」と言ってきた。体裁を気にしている姿に違和感を覚える。②仲良くなった女性店員との会話、「ユニバ行ったことある?」「そんな普通の時間過ごしてる暇無い。」「そっか、そうやもんね。」女はユニバに行ったことない、そんなことしてる暇無い、という意見を否定はしなかった。その上、自分の家に誘ってきた。その反応にどこか期待を抱いていた。「こいつも俺と同じなのではないか」という気持ちを微かに抱き、少し期待していた。でも、大阪で再開した時にその子は言った。「今の彼氏と同棲しようと思ってるんだよね。おばあちゃんもやっと施設に入れたし。」この一言が今までの期待を瓦解させた。俺が東京にいる間に平然と彼氏を作ったこと、その男とひとつ屋根の下で暮らそうとしてること、介護問題について考えていること。嗚呼、こいつもやっぱり「人間」なんだ。結局人間なんだ。こいつも、「社会」の中で生きてんだ。じゃあ最初から共感すんなよ。あの時共感したきたアイツとは程遠い者に見えた。だから「誰だよ。お前」そう言い放った。③ピンクのホスト兄ちゃんも、時を経ると、あのパンクなファッションも、ピンクの髪色も変わって、腰には店のエプロンをつけ、「承知ー!」なんて声上げて、黒髪に染まっていた。④自分を拾ってくれた芸人(ベーコンズの西寺)もそうだった。1番この人が自分と近いと思っていた。でも、コイツもやっぱり、違った。「お前のネタ好きだよ」と言ってくれた。服も買ってくれた。上の人に土屋に企画をやらせたいと懇願してくれた。たくさん、たくさん良くしてもらった。西寺さん、あんたは、あんたは、おれとおなじだよね?そう期待していたのに。

「嫌かもしんねぇけどさ、打ち上げ来いよ。」

なんだよ、打ち上げって。土屋はそう思っただろう。打ち上げなどという社会の文化にウンザリした。結局、みんな、みんな、みーんな、「社会」で生きてる。どんなに自分に近しい存在だと感じても、いざその人達の領域に踏み込むとやっぱり「社会で生きている人間」を感じる。社会というものが分からない。それがとてつもなく苦しかったのだろう。

これらの場面とは対照的にあったのが、土屋が社会をわからないなりにも社会に適応しようとしていた時期の描写。「会った人にはおはようございます、終わった時にはお疲れ様でした は言うんだよ、な?」と西寺に注意されて「おはようございます」「ありがとうございます」をちゃんと言うようになった。 氏家がみんなに差し入れしているのを見て、真似た。この2場面だけがすごく浮き彫りになっていた。社会に適応したくて、人間になりたくて。でも社会に適応できなくて、人間になれないもがきが内在している。この辛さがこの2場面を挟むことで余計伝わってくる。

私たちは他の惑星から来た生物を宇宙人と言うけれど、笑いのカイブツというタイトルは意味的には宇宙人と近いなと思う。土屋は、面白ければそれでいい、面白いが全てという惑星に生まれた宇宙人。だけど、産み落とされたのは何故か人間社会だった。自分は違う惑星のもので人間では無いから、人間社会には適応できないし、他人のことも分からない。面白いということが最も大事、というか、面白いこと以外必要な要素は無い。面白いという感覚が世界を作り上げている。そんな血が流れた身体で人間社会にいるのだから、面白さを追求し、面白さに貪欲なのは当たり前だった。面白さのためならなんでもやる、そんな殺気混じりの生き様はまさに「笑いのカイブツ」だ。

印象的な部分

「なんで社会の常識に潰されなきゃなんねぇんだよ」「地獄だよ」カイブツなのに人間社会に産み落とされたことへの怒り。飲み屋で外野の喧嘩を買いそうになるし、血便するし、すこぶる泣くし。店員も「うるせぇんだよ」「外出てけ」と言う。規則や秩序が亜留人間社会では当然の対応。でもピンクは言う。「っるせー黙っとけ」ピンクは土屋の胸中の想いを阻むことはしなかった。

「そうよなー、地獄やわ」「でもな、そういう地獄に生きていて欲しいんよ、お前には」

刑務所に入っていた過去が示唆される発言もあったことから、ピンクもなんかしらの「カイブツ」だったのだろう。(ホスト?酒?麻薬?女?)そのカイブツが露呈した結果、刑務所に入った。刑務所に入ったことから「社会」という地獄に産み落とされてしまったことを受け入れ(たというか諦めたというか。)て、人間として社会を生きるよう自分の心持ちや常識をねじ曲げて今、この酒屋で働いている。今まで正しかったとされる自分の中の正義や常識を全て否定し考えを変えて生きなければならないこと、苦痛以外の何物でもない。まさに、生き地獄。土屋もそれに今陥っているのだと慮って投げかけた言葉。土屋は自分自身がカイブツだとは気づいていないからこんなに悩んでるけど、ピンクは自分がなんかちがう(=自分がカイブツであること)ことを認識したからこそ、この社会をどう生きなければならないのか考えられた。土屋もピンクのように自分をカイブツだという考えを自分の中に有していたらピンクのかけてくれた言葉が救いになったかもしれない。「俺は正しい世界で生きたいねん」→正しい世界=本来自分が産み落とされるべきだったお笑い史上主義の世界。他人の気持ちは他人だから理解できないけど、ピンクもおなじ「カイブツ」だったというその事実だけでも、土屋に届いて欲しかった。そうすれば、土屋は救われたのに。「自分だけじゃなかった、ピンクも同じカイブツだったんだ」と。

自分のお笑いが認められても笑わなくなった。テレビの深夜大喜利でレジェンドになった時はめちゃくちゃ喜んでいた。けれど歳を重ね成長すればするほど、喜ぶということをしなくなった。ベーコンズの舞台、自分が作った漫才が丸々フォーカスされる。視点が客席からの目線だったから、客として見ろ、ということなんだろうけど、普通にめちゃくちゃ面白い漫才だった。でもその後の会話から、土屋は全くウケて無かったと思っていたことが分かる。自分のお笑いは、他人に評価されるものではなく自分の性分なのだ。生産する義務感のみでやっている。ネタ作りは処理と換言できる。客席の反応をもう正確に認知できていなかったし、ウケたから嬉しい、認められて嬉しい、という次元の話ではなくなっていた。別に世間のためにお笑いやってるわけじゃない。誰かを笑わせたいなんていうキラキラした理由でお笑いやってない。お笑いをやることが自分の生業だからやっている。そんなエゴイズムにも嫌気がさして余計涙が止まらなかったのだろうなと思った。

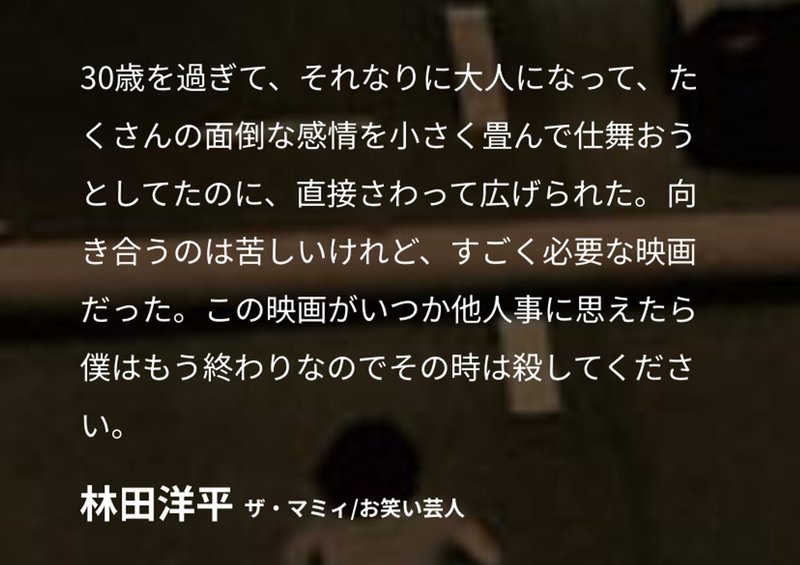

公式ホームページに載っていた芸能人の感想を読んでみたら、印象的な感想があった。「すごく必要な映画だった。」カイブツである、人間じゃない、という感覚を肯定してくれることにこの人は安心を感じたのだろう。「この映画がいつか他人事に思えたら僕はもう終わりなのでその時は殺してください。」カイブツである自分をもはや胸を張っているようなコメント。強いなぁ。カイブツでいいんだ、いや、カイブツがいいんだ、そんな想いを映画が後押ししてくれたのだろう。他人事に思える訳がないんだ、このカイブツを。

自分の感想

自分も以前から、なんとなく生きづらさを感じていた。それこそ自分が人間ではないような感覚。この感覚を他人は勿論理解してくれない。なぜなら人間だから。誰にも共感されないからこの感覚に名前がなくて、もやもやとした違和感だけが私の中にはあった。けれども、この作品はこの違和感を肯定してくれた。なんとも言い表せない違和感に「カイブツ」という名前をつけてくれた。この違和感は存在してていいんだ、とプラスに捉えることができた。だがその反面、この感覚をもっている「カイブツ」は苦悩して人間社会を生きなければならない、という悲しき運命を突きつけられたようにも感じた。この映画はハッピーエンドではなかった。カイブツとしての生きようが上手くいかないことを暗示していたのだ。私はこの映画に対して、私の中にある違和感は「カイブツ」なんだよと教えてくれたことへの感謝と、カイブツは苦悩して生きるしかないんだという事実を痛感させてきたことへの憎しみ、悲しみを感じている。こんなに相反する2つの感情を同時に起こさせる映画、他にはない。そういう意味でとても面白い映画だった。

感想を読んでの感想

公式ホームページ(映画『笑いのカイブツ』公式サイト (sundae-films.com))に載っていた芸能人の感想を読んでみたら、印象的な感想があった。

「すごく必要な映画だった。」という表現がまさに私の感想を端的に言い表していて、やっぱり芸人は表現が巧みだなと感じた。この人もカイブツであって人間じゃない、という感覚をもっていて、この映画がそんな自分を肯定し救ってくれた。救世主という意味で「すごく必要な映画だった。」と言っているのかもしれない。また、この人の凄いところはこの「カイブツであること」に誇りをもっていることだ。「この映画がいつか他人事に思えたら僕はもう終わりなのでその時は殺してください。」カイブツであることをもはや胸を張っているようなコメント。強いなぁ、と思った。カイブツが人間界に産み落とされたら地獄だってことを散々映画で伝えてきたのに、このカイブツを他人事だとは思いたくないなんて、強すぎる。自分がカイブツだということに向き合うのは苦しいけど、この映画を通してその事実と向き合った結果、カイブツであることを受け止め、更にはそれを生かして芸人をやるんだ、という確固たる人生の指針さえできた。そういう意味での「すごく必要な映画だった。」だったのだとしたら、その気概には驚かざるを得ない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?