本屋大賞に参加するまでと、参加してからのこと。

4月12日。

2023年本屋大賞発表会へ、本屋大賞参加書店員として行ってきた。

せっかくなので、その時のことを書き記しておこうと思ったのだけど、その前にひとまず、それまでの私と本屋大賞のことをまとめておこうと思う。

私が本屋大賞に初めて参加したのは、2019年第16回、瀬尾まいこさんの『そして、バトンは渡された』が大賞を取られた時。

まさに『そして、バトンは渡された』に一票を入れるための参加だった。

私はこの本を読み、もんのすごく感銘を受け、この作品を多くの方々に読んでもらいたいと思っていた。しかし、店への配本はゼロ。でももし本屋大賞を取った暁には絶対入荷があるだろうと思って、それに賭けるしかないと思っていた。結果的に見事大賞を取り、多くの方々に手に取ってもらえることとなった。願いが実を結び、本当に嬉しかった。

出版社より、コメントを新聞広告等に使用したいとのことで、それに対して快くお返事を返した際に、やっぱりそのお返事のメールに書いたコメントを使用したい、となって、え?ってなったのを覚えている。確か新聞広告はアレが初めてだった。

年月を遡ると、多分私が書店員になってすぐ、宮下奈都さんの『羊と鋼の森』が本屋大賞を取り、その頃の私は「本屋大賞」という名前を見聞きしたぐらいの認識しかなかったように思う。

その翌年2017年、恩田陸さんが『蜜蜂と遠雷』で直木賞受賞とダブル受賞で話題となり、書店員が壇上に上がって写真撮影をしているのを観て、私も書店員ではあるけど、どうやったら参加できるんだろう、いつか参加できる日がくるのかな、なんてことをふわっと思い始めていた。

そして2018年、第15回、辻村深月さんが『かがみの孤城』で大賞を取ったその年も、いまいち本屋大賞の仕組みをわかっておらず、ミヤボンのように期限までに投票してください、とお声が掛かるとかなのかな、と勘違いしていた私は、今年も書店員として投票ができるとこまでいけてないんだな、早く投票できる書店員になりたいな、ぐらいに思っていたのだった。

こんな風にして私は、書店員になってからの数年を、本屋大賞に参加する方法がわからず過ごした。パートだろうがバイトだろうが、申し込みさえすれば、どんな書店員でも参加できるのだということを知ったのはその後だったのである。それもこれも、バトンにどうしても大賞を取って欲しいという熱い想いが、どうやったら本屋大賞に参加できるのか知りたい!と本格的に調べる原動力となったからだ。(さっさと調べればよかったよ私)

Twitterのフォロワー書店員さんが丁寧に教えてくれた。そのご恩は大きく、本当に今でも厚く感謝している。

ここで少し本屋大賞について説明すると、書店員の投票だけで選ばれる賞となっていて、その年の一年間(範囲は刊行12月1日〜翌年11月30日刊行のもの)書店員自身が自分で読んで、面白かった!お客様にも薦めたい!売りたい!と思う本を選び投票する。本屋大賞に参加するためには、期間中にエントリーする必要がある。先に話したとおり、パートでもバイトでも本屋さんで働いている人であれば参加OKだ。

本屋大賞の投票は、一次投票と二次投票に分かれている。一次投票は範囲内の対象作品から3冊を選んで投票。それを集計し上位10作品が、本屋大賞ノミネート作品として発表される。

二次投票ではそれらのノミネート10作品全てを読了し、全てに感想コメントを書いた上で、ベスト3の順位を選び投票する。それを集計し一位となったものが本屋大賞となる。

この、10作品全てに感想コメントをしないと二次投票できない仕組み(コメント欄を埋めないと進めないし、全部読みました。にクリックしないと投票できない)がなかなかの難題なのだ。なんせノミネート作発表から、二次投票〆切まで約1ヶ月くらいしか日がないのだ。よくよくデータを見れば、「全国の書店員が選んだ」と謳っておきながら、参加者数ってそんなもん?と思うかもしれないが、普段の業務をこなし、働きながら本屋大賞に参加するのはなかなかハード。普段から本を読み、読了しておく、ということも必要になってくる。本屋大賞というのは、本への愛情、そしてそれを推したい想いが形となっているような、そういうハートのある賞だ。

本屋大賞へ初めての参加で、初めて発表会にも参加した。

出発寸前までPOPを描き、青森からはるばる一人、あの時は確か夜行バスに乗って、そして東京に着いて喫茶店でモーニング食べながら、ノミネート作品のPOPを描けるだけ描いた記憶がある。

本屋大賞受賞式への初参加は、ほんっと凄かった!

大賞受賞の瀬尾まいこさんはもちろんのこと、前回の大賞受賞者の辻村深月さん、木皿泉さん、深緑野分さん、芦沢央さん、知念実希人さんにお会いすることができた。

自作のPOPをお渡ししながらのお話。辻村深月さんを後回しにしたバチが当たったのか、先に帰られてお話ができず、このことはその後ずーーーっと後悔する羽目になる。

二次会で、まさかまさかの芦沢央先生と知念実希人先生と相席するというとんでもない展開になり、人生こんなことがあるなんて!の連続。

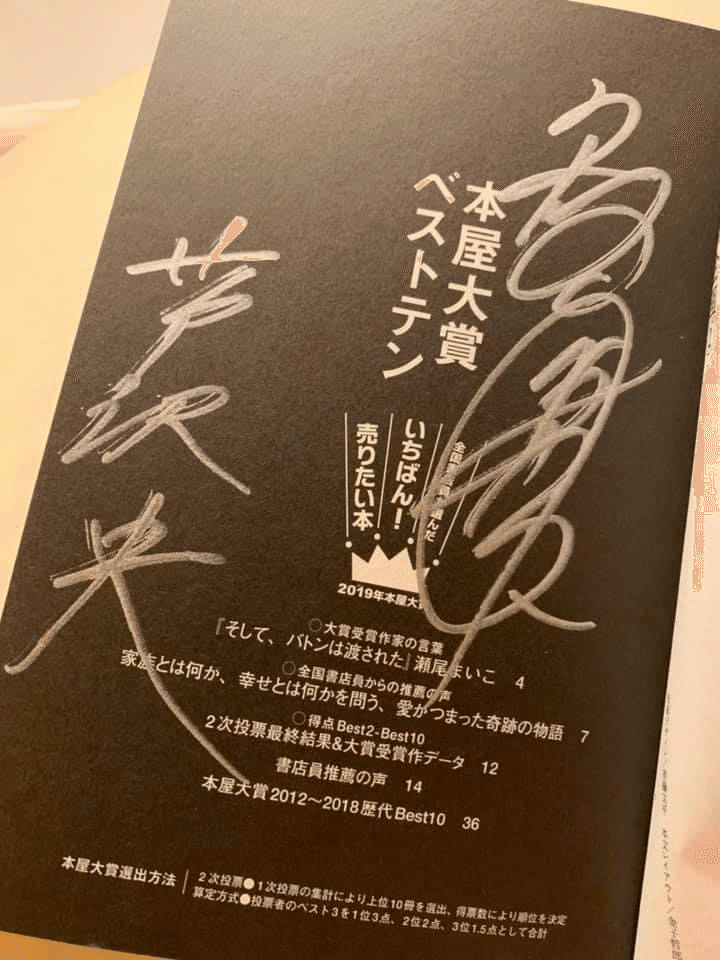

ちゃっかりもらったサイン。

ツイッター書店員仲間にもいっぱい会えたし、お世話になってる出版社さんにお会いできて、話してるうちに2人で泣いたり…ほんと濃くて、すんごい一日だった。

コレは毎年、発表会に参加するしかないと思っていたけれど、次の年の2020年第17回、凪良ゆうさんが『流浪の月』で受賞された時、コロナで本屋大賞の発表会で集まることが中止となってしまった。

本屋大賞が発表されたけど「ぜひ本屋へ!」と声を大にして言えない状況どころか、あちらこちらで休業が見え始め、本当に厳しい状況に。

でも、本屋大賞は、いつだって本屋大賞。

書店員が「みなさんに読んでほしい!」とオススメする本は、大賞作品以外もどれも良い本ばかり。

本は、人の心に寄り添い、与え助け、救ってくれるものだと信じて。

「今年は運が悪かった」で済ませたくない!

例年と変わらずお届けしていきたい!

本屋さんに来れるようになったら、是非いらしてほしい。会場には集まれなかったけれど、そんなふうに、心がひとつになるような熱い想いがみんなにあった。

リモートでの高頭さんの言葉が、全国の書店員の想いをしっかり代弁してくれていて、グッときて涙したことが忘れられない。

以下、高頭さんのスピーチの一部

「このような状況になり、本をいつもより身近に感じてくださっている方は多い一方で、店頭に来られないという方もいらっしゃるのではないかと思います。私たちは、本屋がいつでもみなさんの身近な存在であれたらいいと、心から思っています。本は絶対にみなさんにとって大切な存在になれるものだと、それについては信じて疑うところはひとつもありません。今、外出を控えられている方もいらっしゃると思いますが、いらっしゃることができる状況になりましたら、ぜひ店頭にいらしてください。全国の書店員を代表して言わせていただきます。みなさん、店頭でお待ちしております」。

凪良ゆうさんの受賞のコメントも、2021年第18回『52ヘルツのクジラたち』受賞の町田そのこさんのコメントも、本当に胸にくるものがあった。コロナ禍の、こんなことになるなんてというのが拭えない中での本屋大賞。

そして第19回本屋大賞2022大賞受賞の逢坂冬馬さん『同志少女よ、敵を撃て』

コロナだけでなく、この時にはなんと戦争が始まっていた。

私がこの作品を読んだ時は、戦争が始まる前。

読後に戦争が始まり、この作品の存在に変化を感じ、そのことに戸惑いを覚えていた。

作品自体も違う形で注目を浴び、そのことに対して、作者自身はどう感じどう思っているのだろうと。

そして逢坂冬馬さんのスピーチを聴き、深く感銘を受けるお言葉を頂けて、本当に良かった。本当に素晴らしいスピーチだった。

作者の想いをしっかりと受け止め、読者に届ける書店員でありたい。

「絶望するのはやめます」

強く響いた言葉に、もう絶望してる場合ではないんだと思った。

人の命を奪う武器なんか要らない。胸を打つ本を武器に、私も平和構築のための努力をする。

そう強く思った。

そして、そんな様々な想いを重ね重ねて過ごし、4年ぶりに会場に集まれることとなった今年の2023本屋大賞発表会。

記念すべき20回目ということもあり、それはそれはお祭り騒ぎだった。

そのお話は、後日また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?