千葉雅也『オーバーヒート』感想

千葉雅也『オーバーヒート』を丁寧に読んだ。最初は、1パラグラフずつ読んでは一旦止めて文章を二度三度読み直し、それから次のパラグラフに向かった。途中から、引っ張られるようにどんどん読み進めてしまったけれど、文章の密度が濃いのでそう早くは読めない。また、読みたくない。

そうやってじっくりと読んで、その後2、3日本から離れた。すると、印画紙に画像が浮かび上がるみたいに、小説の全体的なイメージが自分の中にゆっくりと立ち上がってきた。

酸素が足りない冒頭、初夏の日常が描かれる第1章、途中小野寺との衝突があって、空回りした車輪が脱線したみたいに大地へ向かう…、洗練された沖縄のリゾートホテルの透明な空気感のあと、静かな栃木の空白の中に過去が捨てられる。その、全体的なうねりのようなもの。

点描技法で描かれた絵のようだ。一つ一つの文章は、あらゆることを微細に感じ取る主人公の感覚を緻密に拾い上げていく。それ自体とても味わい深いもので、面白い。ずっとそれを追っていると、何を描こうとしてるのか、今、自分は小説の中のどこにいるのか分からなくなる。

蟻になってスーラの点描画の上を這っているみたいに、描写の迷路に溺れる。でもそれが気持ちいい。

一転、離れて全体像を見渡すと、それは確かに小説だ。始まりと終わりがあり、展開がある。自分が何を読んでいたのか分かる。

凄く面白い。

1.言葉の不在

最初に印象深く思ったのは晴人の「語らなさ」だ。

主人公の恋人である晴人は作中ほとんど語らない。主人公が「いいね」と言うと「いいね」と返す。たまに、自分の仕事について語る時も「完成された落語のよう」に、彼のリアルを反映しない。自分の気持ちを、しっかりとした言葉で主人公に伝えない。

それが、逆に、とてもしっくりきた。言葉に包囲されたこの主人公は、だからこそ、自分が言葉を失うような場所、時間、対象を常に求めている。まず官能に没入させてくれる男、バーの暗がり、酔い。それ以上に、晴人に対して主人公は自然と言葉を失っている。好きなんだな、と思う。言葉の空白にそのまま恋愛感情が表れている。

主人公はとても晴人のことが好きで、だから晴人を言葉で語ることができない。晴人の言葉を拾えない。晴人が「語らない」のは、主人公がそれを知覚できないからだと思う。

言葉の壁を周りに築き死角に怯える主人公は、同じ理屈で、死角から自分の壁を突き崩す存在を待望している。面白いなと思うのは、大地 /なっちゃん/井澤がそれぞれ言葉でもって死角から刺してくるのに対し、晴人の手段は「偶然他の娘といるところに出くわす」という、やはり行為であることだ。

言葉が武器の人間を言葉で刺すのは小気味良いとしてもせいぜいが互角の戦いで、それよりもっと違う手段で圧倒されたいという主人公の自覚されない欲望を、ちゃんと晴人は体現する。

だから恋人なのだと思う。

2.水槽

水槽のイメージがそこかしこに出てくる。単行本化されるとき、表紙イメージになったりするだろうか*。

モチーフとして出てくるから、というだけでなく、この小説全体を思い返したとき、アクアリウムのようなイメージが浮かぶ。ガラスで閉じられた長方形の小宇宙。あるいは見返す度、違う景色が映る万華鏡。

その理由の一つは、凄まじい描写力。色んな描写ーーー初夏の路地裏や、皿からこぼれそうなレタスをつつくフォークや、小豆色の電車のシートなどが皆印象深く、くっきりと存在していて、それらが個々に並存している様が、生態系を連想させるのだ。

かけ離れた位置にあると思っている言葉が思いがけず繋げられて、不思議な印象を生むのはこの作者の文章の特徴と思う。

小さな熱帯魚の赤や紫や青の尾ひれがゆらゆらと漂う光景は、鬼火が夜の山を漂うようでも、水にこぼれた血の煙幕が消えずに渦巻いているようでも、あるいは何かの記念日に戦闘機が空に字を書こうとしているようでもあった。

水中の魚が、それこそ身をくねらせていくように次々と異なるイメージを紡ぎ出していく。縦横無尽の比喩に酔いしれていると、続けてこんな言葉をぶつけられる。

そして絡まっては離れてを繰り返す曲線のあいだをゴジラが入れた鼻クソみたいなツブツブがのらりくらりと落ちていけば、きらびやかな色彩が狭く生臭い空間いっぱいに炸裂する。

ツブツブって。鼻クソって。そんな言葉を小説の中であっさりと使えるだなんて。なんて自由なんだろう。

3.コンポジション

しかし、多彩な描写に酔いながら、同時に、これらの描写の配置にも思いをめぐらせる必要がある。

単体として美しい/面白いこれらの文章は、同時に小説全体の中で複雑に絡み合い、繋がりあっている。見えない糸で。

例えば、屋根裏でイメージされた脳が、海の中で見つかる。”紫婦人”が、主人公へと姿を変える。好きになる男は皆誰かに似ている。”季節の混乱”があちこちに出てきて面白い。

この景色は前もどこかで見たーーと思っているうちに通り過ぎ、思いがけないところでまた出会う。そんな見えない糸を辿っていくと、小説の「筋」とは別のもう一つの伽藍が現れるように思う。ストーリーの大きなうねりとは別の、張り巡らされた言葉の伽藍。

この読書体験は若島正の『ロリータ、ロリータ、ロリータ』にある、ナボコフの『ロリータ』の読書体験と近いのではないかと想像する。

すなわち、ナボコフの小説(の全体あるいは一節)は、表現したい何らかの主題もしくは狙いを持っている(それが複数の場合ももちろんある)。細部は、その主題の実現のために配置されていて、何らかの意味を持っている。

ナボコフを読んでいるといつも思うのは、細部の照応や小説全体の組み立て方の驚くほどの緻密さである。

若島正『ロリータ、ロリータ、ロリータ』作品社より

ほぼ同じ事を千葉雅也の小説に対して感じる。Twitterのつぶやきの連なりのような、呼吸するような自然さで生まれてきたかのような言葉たちは、その実しっかりと見えない糸で繋ぎ止められ、小説全体を構成しているのだ。

ナボコフの小説の構成について、若島正はチェス・プロブレムに例えて説明している。

チェス・プロブレムの創作は、コンポジションと言われる。その組み立て方は、ちょうど何種類かの糸を使ったあやとりのようなものだ。(中略)糸がもつれてしまうと作品にはならない。糸がからまないように、完璧に組み上げたとき、そこに美しいフィギュアができあがる。

若島正『ロリータ、ロリータ、ロリータ』作品社より

美しいフィギュア。すなわち、アクアリウムであり、万華鏡だ。

『オーバーヒート』を繰り返し、繰り返し読む。その度に頭の中に組み上げられる言葉の伽藍の形が変わる。

このイメージは、こちらのこれに繋がるのかもしれない、いや、こちらに繋げると、また形が変わるなーーー、そんな風にあちこちの糸を読み返すたびに引っ張って遊んでいるように思う。

めったにない贅沢な娯楽と思う。

4.写真

この景色は前もどこかで見たーーと思っているうちに通り過ぎ、思いがけないところでまた出会う。

そんな、小説全体から感じる思いがけなさと懐かしさの混じり合ったような感慨を、そのまま言葉にしたような一節がある。

主人公が大阪の街で自転車を走らせながら、ふと目にした風景に何故か惹かれて、iPhoneで撮影するシーンだ。

このビルの反射面。その灰色がかった青。勢いよく繁る夏の街路樹。わずかに坂になった道を伸びていく白いセンターライン。自転車を電柱に寄りかかるように置いて、とくに珍しくもないその風景を撮影した。ビル、木、道路というどこの都市にもある要素をバランスよく収めた長方形の画面だ。この湿気。梅雨の晴れ間。次の雨が来るまで安心することができるこの空白のような時間を僕はどこかで知っていた。

当たり前の風景に、主人公は何か意味を与えていたはずで、しかし、今その意味に”手を伸ばそうとしても届かない”。このエピソードは何処に繋がるでもないかのように、小説の一角にぽんと置かれている。私は、この一節を『オーバーヒート』という小宇宙に入っていくための入り口のように感じる。

著者は小説を生み、それは風景のように読者の前にある。読者はそれを眺めながら(読みながら)、自身の個々の記憶や思いをそこに投射し、意味を与えることができる。そうやって「感想」という名の写真が生み出される。

そうした読者が辿る行為をさりげなく主人公がここで体現しているように見えるのだ。

これは風景です。自由に入って、写真に撮っても構わない。これらの事象にあなたは何かの意味を、与えていたはずでしょう。

千葉雅也の小説を読む度に、「こんなの読んだことがない」と思う。そしてこんなに素晴らしくて良いんだろうか、と吃驚する。感想を書いたところで、感じる素晴らしさに言葉が追いつくことはなく、でもやっぱりなんだかんだ、拙くても言葉にしたいと思ってしまうのだ。

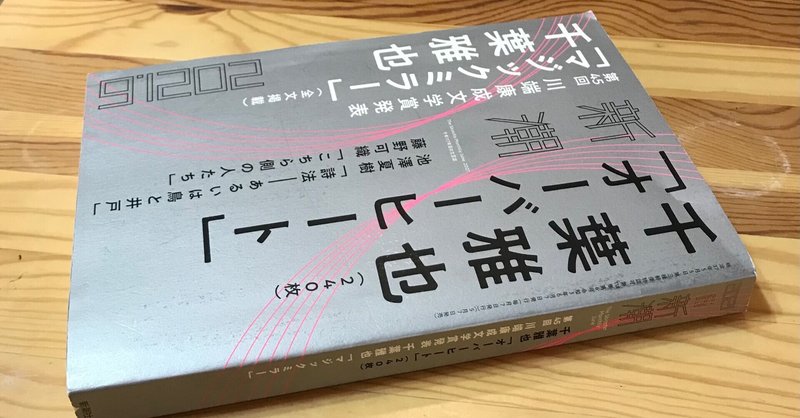

*単行本化される前に書いた感想のため。表紙、全く違うイメージだった。