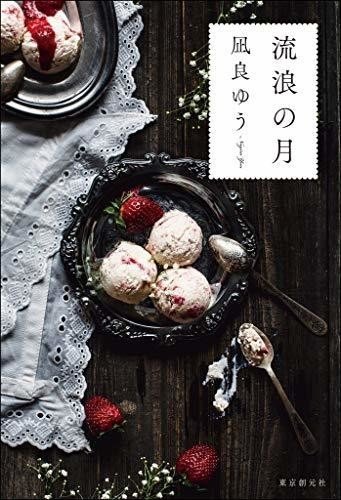

『流浪の月』を読んで

何気ない会話で友達に勧められ、本屋で手に取った。

1ページ目をめくり、1行目を読み始める。

本を選ぶ時は、内容も見るけど文章の肌触りが大切だ。最初の数行を読んで感触を確かめる。終始、穏やかな口調。賑やかなファミレスのシーンから始める最初の章は、周囲のがやがやとした音とは反対に、主人公達のテーブルだけは薄い膜で覆われているような不思議な静けさを感じる。それなのに、少女が食べる生クリームがのったかき氷は、その冷たさや色合いまで容易に想像できるようなリアリティをもって書かれている。

これから何が起きるのか。身体の真ん中をざわざわとしたものが込み上げる。夕立が来る前の、夕焼けとはまた違う空が黄色くなり冷たい風が吹く。遠くに真っ黒な雲が迫っている。

私はすぐに本を手に取りレジへと急いだ

あなたと共にいることを、世界中の誰もが反対し、批判するはずだ。わたしを心配するからこそ、誰もがわたしの話に耳を傾けないだろう。それでも文、わたしはあなたのそばにいたい-。

再開すべきではなかったかもしれない男女がもう一度出会ったとき、運命は周囲の人を巻き込みながら疾走を始める。新しい人間関係への旅立ちを描き、実力派作家が遺憾なく本領を発揮した、息を飲む傑作小説。

表紙にはそう書かれていた。友達は、「苦しいけど、愛が深いから好き」とすすめてくれた。

恋愛小説?それともミステリー?どんな話か想像も出来なかった。それは、最後の1文を読むまで変わらないままだった。これから何が起きるのか、主人公の更紗と文がどうなってしまうのか。とんでもない大どんでん返しが待っているわけではないけど、読んでいる間ずっとざわざわとしたものがまとわりついてくる。

それとは反対に文章はとても綺麗だ。

更紗が子供の頃に両親が綺麗な色のお酒を飲んでいるのを見てソーダに色をつけてもらったことや、それを窓際に家族3人で座って飲む姿。暑い夏の日差しの中で父と母に囲まれ、綺麗な色のソーダを持ち幸せに包まれていた。夏の日差しや青空の美しさ、ソーダの色、ベランダで育ったミニトマトの赤、どれも幸せで綺麗なはずなのに、この物語の奥底に流れるざわざわとした灰色で濁った雲が少しずつ覆いかぶさってくるようだ。

家族3人の幸せな姿もどこか霞んでしまう。

その幸せは長くは続かない。

「なぜ夕飯にアイスクリームを食べたらいけないのか」

更紗が小さい頃から抱いてきた疑問だ。これに根拠をもって子供に説明できる大人がどのくらいいるだろう。

この問は、この物語全体に覆い被さるざわざわとした灰色の雲の正体の1つだと思う。更紗が子供の頃に感じた疑問。

それは私たちに

「普通とはなにか」

という疑問を投げかけているように思える。

「普通の家庭」「普通の家族」「普通、こう考えるでしょ」「普通はこんなことしないよね」

私たちが普段当たり前のように考えてしまっている“普通”とは一体なにか。そして“普通”であることが正しくて、そうじゃないことは罪なのか。

私自身、両親は不仲で家庭内別居状態で、いわゆる“普通”の家族とは違う。父とはもう何年もまともに話をした覚えはないし、食事も別々に用意して違う部屋で食べる。なるべく顔を合わせないように生活している。この生活スタイルになるまでは、何年も時間がかかった。少しずつ生活を変えて、今の状態に落ち着いた。

“普通”の家庭とは確かに違う。それでも、私は今の生活スタイルがわりと好きだ。

許せないと思う相手と時間を共にするのはもちろん嫌だし、父がいる食卓ではテレビを見て普通に笑ったり泣いたり楽しそうに過ごすことなんてしたくなかった。私のことを知られたくなかったし、父のいる空間が楽しいわけがない。

確かに“普通”の家族ではない。

そしてこの物語の更紗と文、2人とも“普通”では無い。

この物語を読み終えるまでつきまとうざわざわした気持ちを、ぜひ体感して欲しいから、主人公の更紗と文がどう“普通”でないかはあえて説明しない。

2人がずっと感じてきた、自分が“普通”でないことへの疑問や葛藤。そしてそれを乗り越えるために決めた選択を、その未来を一緒にみて欲しい。

“普通”でないことは、目を引く。そして私たちはなんの考え無しに「おかしいよね」「普通はこうするよね」と、“普通”じゃないものに言葉をかける。それがどれほど暴力的なことか。でも人間は、自分の知っていること、見たこと、自分の物差しで出来事を捉える。自分の物差しからはみ出たものは、私たちにとっては“普通”じゃないのだ。

更紗と文がどうにか“普通”になろうと、物差しに収まろうと息を潜めて生きていた毎日。それでもやっぱり息苦しくて、“普通”じゃない選択をした未来。そんな2人が纏う空気は、とても澄んでいるようだった。

最後のファミレスで2人が並んで話をするシーンでは、最初から感じていた灰色の雲はいくらか晴れていた。彼が向かう未来は快晴ではないだろう。それでも2人が見据えている景色はどこまでも遠くへ広がっているようだった。

2人がどんな形であれ、“普通”の物差しに邪魔されようとも、どうか笑っていて欲しい。読み終えて、2人のいる未来に思いを馳せる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?