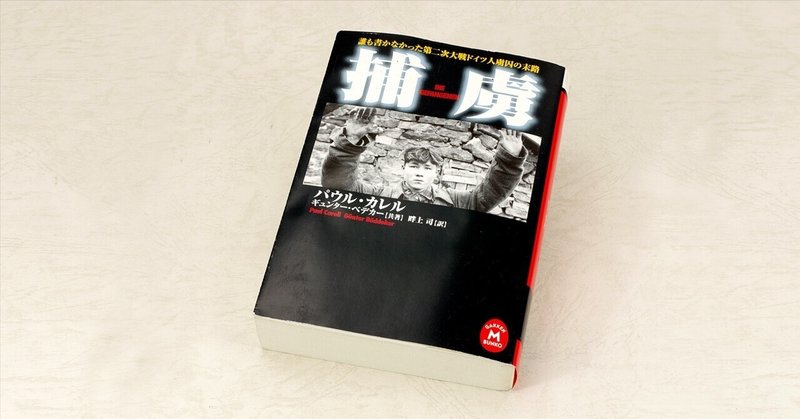

「捕虜 誰も書かなかった第二次大戦ドイツ人虜囚の末路」

パウル・カレル ギュンター・ベデカー共著 2007年9月 学研M文庫

第二次大戦の戦中・戦後にドイツの捕虜が辿った過酷な運命についての驚くべき書籍。

著者は古くからのミリタリーオタクにはお馴染みのパウル・カレルともう一人の共著で、独ソ戦の3巻目が未完となったので、共著者がいるとはいえ本書が最後の著作となります。

初版は1986年、かのフジ出版社。

文庫とはいえ、本文だけで650ページ超の大著ですが、平易な文章で大変読みやすい部類に入るのはパウル・カレルの他の著作と共通するものがあります。

本書では世界中の捕虜収容所に分散して収容されたドイツ兵について個別の事例を豊富に挙げ、各地の収容所での様々な状況を語っています。

戦争の推移につては様々な書籍などで知識を得てきましたが、ドイツ兵捕虜の運命については断片的に知るのみで、本書を読んで初めて知る想像を超えた過酷な運命にとにかく驚かされました。

最初はUボート乗組員たちに焦点を当て、各地の収容所でどのように処遇され、尋問から得た情報が如何に戦略的に貴重で重要であったかを語っていますが、その処遇は比較的まとも、というより非常に恵まれていたといえるものでした。

ところが、Uボート乗員→西側連合国の収容所→ドイツ国内→ユーゴスラヴィア→ソ連と読み進めるうちに次第にその内容は非常に過酷で凄惨なものになっていきます。

まずとにかく驚くのは捕虜となったドイツ兵の数です。

この本は基本的に戦後西ドイツの捕虜史委員会の詳細な報告書を下敷きにしていて、挙がっている数字は具体的で、信頼に足るものだと思います。

当然と言えば当然ですが、総力戦の結果敗北したドイツは生存していた兵隊のほぼ全てが捕虜となったので、総数は11000万人(ウィキペディアによると945.1万人となっていますが、その相違の理由は不明)と膨大で(枢軸側の捕虜となった連合軍兵士は500万人とのこと)、殆ど東京都の人口に匹敵する数となっています。

日本の場合、戦後ソ連占領地における抑留などを除くと、日本人捕虜はドイツに比べて比較的早く内地に復員という形で自由になったようですが、ドイツの場合は一旦ほぼ全員が収容所に入れられ、一定期間拘束されたようです。

想像に難くないことですが、基本的にやはり西側連合国の捕虜として収容されていた人々は扱いも人間的で、生還率も高かったといえますが、東欧・ソ連で拘束された人々は非人間的扱いを受け、生還率も非常に低かったとのこと。

端的な例ですが、スターリングラードで包囲された第6軍の兵士23万人のうち、捕虜となったのは10万8000人、ドイツに帰還できたのは僅か6000人。また、ソ連の捕虜となった300-350万人のうち100万人が死亡したとのこと。

西側に拘束された人でも戦場となった北西ヨーロッパ以外に移送された人は飢餓の危険は殆どありませんでしたが、フランスやドイツ国内の収容所に入れられた捕虜は特に最初の数か月は屋根もない野ざらしのところに事実上放置され、深刻な飢餓状態となったとのこと。

戦後まもなくの混乱状態をからして確かに想像のつく話ですが、輸送インフラの壊滅した戦地では収容所外の民間人ですら食料の確保に難儀しているなか、収容所の捕虜に満足な物資や食料を回すことは事実上不可能ともいうべき状況にあったようです。

なぜこのような悲劇的状況におかれても捕虜は釈放されなかったのか?

そのひとつの理由として戦犯の選別とナチ信奉者の再教育といった理由があったようです。

英国の捕虜となったドイツ兵はナチ信奉の度合いに応じて白(民主的)・灰色(ナチスではないが民主的ともいえない)・黒(ガチなナチス信奉者)の3つに分け、復員の順位付けを行い、灰色・黒に分類された者は再教育を行うことで無毒化したものから帰国を許可したとのこと。

英国以外の西側連合国でもこの色分けを準用して適用したということで、戦後ドイツがナチズムを明確に否定し、西側諸国間に信頼を得た理由の一端はそういうところにあるのではないかという気がしました。

一方で、ドイツに占領され、国土を荒らされた諸国では、復員させる前に復興の労働力として捕虜を拘束し、それが復員までの期間が長引いた一因でもあるようです。

敷設された地雷をドイツの少年兵に除去させる様子を描いたデンマークの映画「ヒトラーの忘れもの」にもあるとおり、これはデンマークに限らずフランスでも多くの捕虜が動員されたとのことで、フランスでは名目では志願制だったようですが、帰国を優先的に行うという条件で募集が行われたとのこと。

国土復興の労働力という点ではもっとも積極的で過酷だったのがソ連であることは言うまでもありません。ソ連に拘束された捕虜は最も遅い者で1956年まで帰国できなかったとのこと。

本書の記述の中でも最も過酷で最悪な状況におかれたのがユーゴスラヴィアの捕虜で、それによるとナチスの強制収容所と殆ど同レベルと思える劣悪な環境と、拷問によって強制された戦争犯罪の自白によって数多くが極刑を言い渡されたとのこと。

本書によれば、ユースラヴィアにおいてはドイツの占領後、名目上の組織的戦闘は行われておらず、チトーによるパルチザン戦は正規軍との戦闘とは様相が異なり、報復に次ぐ報復、捕虜の処刑・・・といった凄惨な戦闘が繰り返され、ドイツ降伏後の民族対立による騒乱を糊塗するために死者の多くがドイツ軍によるものとの理由付けが行われ、その詰め腹を多くの捕虜が負うこととなったとのこと。

あまりに理不尽な記述の連続に吐き気を覚えるとともに、俄かには信じがたい内容も多くありますが、ソ連崩壊後のボスニア・ヘルツェゴビナの内戦など、この地域特有の過激な民族対立の様相を見ると、本書の指摘には確かに頷けるところもあるかと思います。

とにかく、これほどまでドイツ兵捕虜の運命が過酷であったとは、部分的には知っていても、全般的様相に触れてみて驚くよりほかありません。

国が敗れて捕虜になるということの過酷さに加え、ナチズムという史上最悪の政治体制下での敗戦とはいえ、そのツケの多くを捕虜一人ひとりが負わなければならなかった結果の過酷さには同情というよりも人間の最も醜悪な面を見た思いがしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?