本質にたどり着くための5つの思考法【問いのデザイン】

「問題」…という響きに

少しビビってしまいます。らるです。

今日は簡単に答えが出ないような「問題」に

直面したときの思考法について

こちらの本からお話をしていきます。

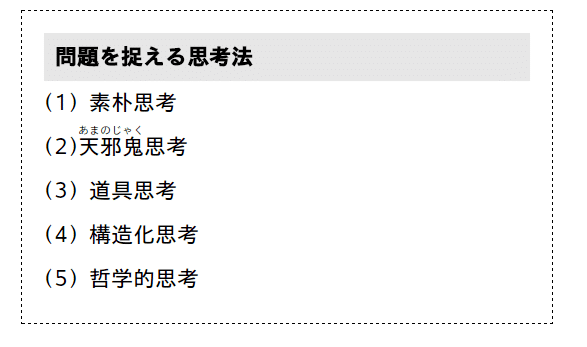

問題を捉える5つの思考法

今まで、私は仕事などで、

難しい「問題」に直面したとき、

どんな「思考法」をしているか…

というのは、あまり意識したことが

ありませんでした。

ただ「問題の本質はなんだろう?」

…ということは、意識していました。

今日紹介するのは、

その「本質」を捉えるために

有効な方法です。

さっそく、その5つの思考法を

紹介します。

(1)素朴思考

これは、いわゆる「素朴な疑問」です。

「いや、素朴な疑問じゃ、本質には

たどり着けないでしょ?」

…と思う方も居ると思いますが

それでいいんです。

なぜなら、

問の答えが明らかになると

更なる問いが沸いてくるからです。

本質にたどり着くためには

「良い質問をしなきゃ…」などとは思わず

まずは「素朴な質問」をぶつける

…というのが大切なんです。

(2)天邪鬼思考

これは「ひねくれた視点」です。

たとえば

「Aという製品の売り上げを伸ばすには?」

…なんて話をしているときに

「そもそも、Aはあきらめて他の製品に

力を入れてもいいのでは?」

といったものが天邪鬼思考での問いです。

もちろん、言い方を気をつけないと

ただのイヤな人になってしまいますが

この「天邪鬼」をやっていくと

今「課題」としていることの「外側」に

スポットライトが当たります。

これが「面白い」解決策に

繋がる事もあるんです。

(3)道具思考

これは、ざっくり言うと

「他の考え方」を使って考えるということです。

「専門を活かす」といっても良いでしょう。

こちらは、本書の例が

面白かったのでそのまま紹介します。

問題を捉える際の「道具」の重要性についてよくわかる参考書として、『ドーナツを穴だけ残して食べる方法:越境する学問-穴からのぞく大学講義』という面白い本があります。この書籍は、タイトルの通り「ドーナツを穴だけ残して食べるには?」という一風変わった問題に対して、大阪大学に所属する人文科学、自然科学、社会科学のさまざまな学問領域の研究者たちが、自身の専門分野に基づいて解決しようと試みます。

(中略)

たとえば工学系の研究者は、この問題を「工学技術を活用して、ドーナツをいかに切削するか?」「ドーナツの穴をコーティング膜で生成していかに保存するか?」という課題として定義し直し、解決方法を考察します。他方で数学者は、そもそも「ドーナツの穴」とは何かを数学的に定義し、数学の視点から課題を定義して、四次元空間処理を使って解を出そうと試みます。さらに美学の専門家は、「ドーナツとは家である」と言い始める…などなど、多様な専門分野から、ときに屁理屈を交えながら、「ドーナツを穴だけ残して食べるには?」という問題が、「異なる課題」へと定義されていくのです。

本書から学べることは、同じ問題であっても、どのような専門性を通して眺めるかによって、問題の解釈の仕方は変わってくるということです。

同じ問題を、別の専門性から

見ていくと、全く違う解釈に

なっていく…ということです。

多様な人が集まる意味は

ここにあるのかな、と思います。

(4)構造化思考

これは、構造的に図示して考えよう

ということです。

本書の例でいくと

ある学生が

成績が悪くなって、親にお小遣いを下げられるから

バイトをしよう …という話が紹介されています。

これを構造化してみると…

成績が下がる→親の機嫌が下がる→小遣いが下がる

だから、バイトをして、小遣いの総額を保つ…

までは、いいのですが、こうして構造化してみると

結局、勉強時間が減って更に成績が下がる…

というループが見えてきます。

単にバイトだけしてもダメかも…と

気づくことができるわけです。

目に見える形にすることで

新たな気付きが得られます。

(5)哲学的思考

これは「本質に迫る」思考法です。

もちろん、簡単ではないのですが

本書では手順が紹介されています。

「本質観取」というのは

現象学の言葉で「本質を洞察しようとすること」を

指すそうです。

手順を読んでいくとわかりますが

一人ではできませんし

中々手間もかかりそうです。

ですが、これができれば

「本質」に近づいていけることでしょう。

まとめ

問題の本質をとらえるためには

5つの思考法を駆使することが有効

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?