【おすすめ図書】学生時代に出会ってよかった本を紹介します

皆さんこんにちは、ならんはです。最近月一投稿になってきてますね(自分に対するハードルが上がりそうなのであまり言うのはやめておきます笑)しばらく長めの投稿が続いたので、少し短めにしてみます。書いているうちに、勝手に「物足りなくね?」と思ってしまいどんどん増やしてしまうんですよね・・・。

今回ご紹介するのはフランス文学の中で「今までに出会ってよかったなと思う本」のご紹介です。僕自身、子どもの頃から本を読んできており読書という行為が嫌いではありませんでした。中2の頃が全盛期かと思いますが年間で240冊近くは読んでいたと思います。当時学校で「読書カード」なるものを記録していたのですが、学年で1,2を争うくらいでした。もう一人の子は読むのがとにかく速かったですね。その頃から速読も多少意識するようになりました。

話が逸れましたが、今まで出会ってきた本の中でこれはよかったな、オススメしたいなという本をご紹介していきます。皆さんの参考になれば幸いです。

フランス文学に傾倒したわけ

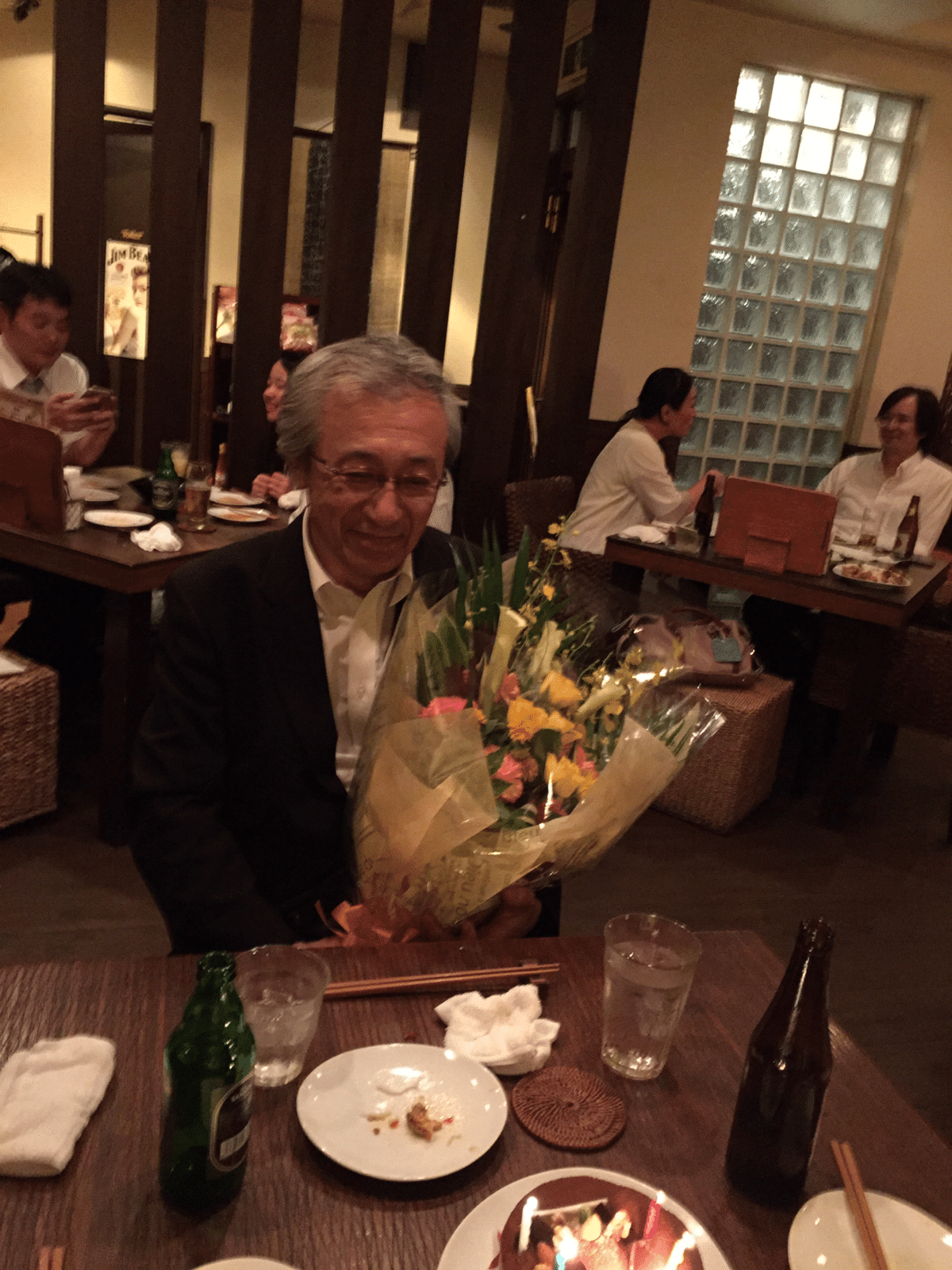

これは過去作でも何度か書いているテーマですが、僕は大学時代にフランス文学にハマりました。高校生の頃に取っていたフランス語の授業で思いの外ハマり文学部に入ろうとしていた時期もありました。結局文学部には入りませんでしたが、授業のほとんどはフランス語かフランス文学系の授業で占められていました。文学自体のきっかけは1年生の頃に出会ったフランス語の授業の先生からの紹介でした。この先生の人柄や知識の深さには尊敬するしかありません。勝手に名物教授だと思っているのですが、ほんとうに大好きな先生でしたね。ちょうど定年の年だったのでクラスの友達で集まって食事会をして花束贈呈したのがとても懐かしいですね笑

その帰り道に「私が優秀だと思う教授は小倉孝誠(先生)しかいない。恋するフランス文学ってタイトルの本は入門書としてはいいから読んでみなさい。」と言われたので、早速読んでみました。小倉先生の存在を知ることができただけでなく、論文の書き方やフランス文学特有の悲恋物語のあり方など知ることができました。視点というか物語に対する切り口が独特でかつ頭が良いなと思わせるものばかりで非常に感動したのを覚えています。小倉先生のような論文が書ける人になりたい、そう思って先生のゼミに入ることを決意したのでした。

この本は19世紀フランス文学の入門書としては非常に優れた作品といえるでしょう。特に恋愛物語や文学における女性の描き方などを勉強したい方はオススメです。ちなみにこのタイトルは自身で決めたものではないそうです(笑)また、なぜフランス文学は悲恋が多いのか、気になる方はぜひ読んでみてください。

ちなみに、私が大学時代に始めた「ふつぶんbot」のアイコンはこのオススメしていただいた先生の似顔絵です。学生時代の学びが詰まっています。よかったら合わせてご覧ください。

19世紀自然主義文学の大家エミール・ゾラ

そんなこんなでハマったフランス文学ですが、やはりいろんな授業を受けてみたところ結局19世紀が一番面白いと思いました。もちろんどの授業も面白かったですが、ここまで奥が深くそして歴史や文化、社会とリンクしながら語れる19世紀のフランス文学は他とは違う面白さを感じてしまったわけです。オスマン改造に代表される都市計画や景観の変化、当時の医学や生理学からわかる文学の描かれ方、教育制度の充実や流通の発展によるメディアや写真技術の普及など、当時の民衆が何を考え、何を学んできたのかを文学から読み解くという姿勢は、今まで学んできた「歴史」の概念が覆された感じがしました。「声なき声」を探るというか、これこそが研究なのかと、酷く感動したのを覚えています。

次に僕が紹介したいのは、同じく小倉先生が書いた『ゾラと近代フランス』です。エミール・ゾラは自然主義文学の作家としてジャンル分けされますが、文学という枠組みに囚われず自然科学的に芸術活動をしました(芸術という枠すらも超えている気がします)。彼はルーゴン=マッカール叢書という全20巻からなるシリーズものの大作をわずか20年ほど書き上げるわけですが、その中で「遺伝」という概念を用いてある一家を登場人物に据えた現代社会のリアルを描くことに挑戦しました。

ざっくりとした各作品のあらすじを読むだけでも、19世紀にどんな職業が存在し、パリではどんな出来事が起こったのかなんとなくイメージできると思います。また、ある一家を題材にしていることから、遺伝的な作用を援用していることも読み取れるでしょう。一例を挙げてみましょう。

・第3巻『パリの胃袋』(1873)・・・1850年代に作られた巨大鉄骨ガラスの建築であるパリの中央市場が舞台。文字通り肉や魚など食料品が集まる、パリの民衆が集う「胃袋」のような場所で、秘密結社の結成を企てるフロラン。

・第7巻『居酒屋』(1877)・・・美しい洗濯女ジェルヴェーズと結婚したトタン職人クーポーの恋愛物語。クーポーが屋根から落ちて骨折したため働けなくなってしまい、お酒に溺れる日々。貧困の中、娘のナナは家出し2人も悲しく死んでいく。

・第9巻『ナナ』(1880)・・・ジュルヴェーズとクーポーの娘ナナはパリの高級娼婦として華々しいデビューを飾る。一方そこに近づく男性は破産したり名誉を失ったりすることもよくあった。贅沢と浪費にまみれた生活を送ることになったナナは普仏戦争が始まるころ、天然痘で腐乱しながら1人寂しく死んでいく。

・第14巻『制作』(1886)・・・画家のクロード・ランチエはサロン展にたびたび出展するも報われない中、1860年代に芸術家集団をパリにて形成。パリ郊外の田舎で暮らし始めモデルと結婚し子どもを授かるが、一種の狂気ともいえる創作意欲に囚われ、未完の作品の前で自ら命を絶つ。モデルは印象派の画家でありゾラとの親交もあったセザンヌやマネといわれる。

・第17巻『獣人』(1890)・・・フランス西部鉄道の機関士として働くジャック・ランチエは女性の肌を見ると殺意を覚える精神疾患を持っている。ある日、彼は列車内で殺人事件を目撃する。犯人はル・アーブル駅助役であったルボー夫妻。発覚することを恐れたルボーの妻セヴリーヌはジャックに口外しないよう求めるが、ジャックはセヴリーヌと愛人関係となったが、ある日その発作のためにセヴリーヌを殺してしまいます。

その他オススメのフランス文学作品

他にもざっくりとですが、3作品紹介しておきます。先ほどの研究書や入門書とは異なり、こちらは実際の文学作品です。

・テオフィル・ゴーチエ『モーパン嬢』・・・画家であり詩人である青年ダルベールと騎士テオドールによる二重の愛の物語。男装をした女性テオドール(マドレーヌ・ド・モーパン)が主人公ダルベールと若い未亡人ロゼットの双方から男性としてあるいは女性として双方から愛されるというストーリー。一部作者による叙述や脚本形式もありますが、書簡形式で綴られるため、双方の思考や心情の動きがよくわかる作品となっています。序文で語られる「美しいもの無用なものに限られる」「芸術のための芸術」というマニフェストが有名ですね。

この地上に、われわれの暮すこの世界に、絶対に有用な何かが存在するか?そもそも、われわれがこの世にあって生きること自体、あまり有益ではない。[中略]大丈夫、それだけで人間は生きていける。よく一日二五スーで暮せると言うが、しかし死を免れるだけでは、生きるとは言えまい。[中略]美しいものは、何であれ、生活に欠くべからざるものではない。ーー仮に花をなきものにしてみよう。物質面では世界はまったく困らない。だが、花のない世界を望む人がいるだろうか?私だったら、薔薇を残して馬鈴薯をあきらめる。[中略]真に美しいものは、何の役にも立たないものに限られる。有益なものはすべて醜い。何らかの欲求の現れだからだ。

テオフィル・ゴーチエ『モーパン嬢』井村実名子訳、岩波文庫、2006年。序文p.53-p.54より引用。

・ポール・クローデル『繻子の靴』・・・「1日目」から「4日目」という4幕からなる「世界演劇」。時は大航海時代、舞台は旧大陸から新大陸と世界をほぼ一周、時の経過はおよそ20年という壮大さが特徴です。ロドリッグは、嵐でアフリカ西海岸に漂着し、プルエーズに出会います。それは非常に運命的な恋であった。だが人妻との恋は、地上では実りません。それはカトリックにおける禁忌であったからです。ロドリッグはそれでも彼女を追い駆けていくのでした。1987年に完全上演を果たすが、時間にして9時間47分。簡単に上演できないことがよくわかりますね。

・マルセル・プルースト『失われた時を求めて』・・・1913年から1927年までに全7篇が刊行された「世界一長い」長編小説。作品だけでなく一文が非常に長いことも特徴です。紅茶に浸したマドレーヌの体験から幼少期時代を回想するという「無意志的記憶」をきっかけとして物語が始まります。幼少期に主人公が滞在していたコンブレーにある家の前にある散歩道が二手に分かれており、それが「スワン家のほう」と「ゲルマントのほう」であり、第1篇と第3篇のタイトルにもなっています。岩波文庫の翻訳では全10巻からなる超大作です。

最後に

そんな感じで学生時代のほとんどはフランス文学に没頭していました。訳あって今はフランス文学の道には進んでいませんが、読みきれなかったプルーストの『失われた時を求めて』やゾラの『制作』やフロベール『感情教育』なども読んでみようと思います。いまだに小倉先生の本は出版させるたびに読んでいます。小倉先生は昨年に教授を退任されたようで、授業は少し担当されているようですが、健康に過ごされていることを願います。新作は小倉先生監修の『世界文学へのいざない』というタイトルでフランス文学に限らず世界各国・地域の文学作品をテーマごとに紹介するという趣旨の入門書のようです。興味があればぜひ(※宣伝ではありませんw)。退任されたから書いたわけではありませんが、こんな素晴らしい先生に出会えたことは僕の人生を豊かにし、語彙力を向上してくださっただけでなく、noteを書く際の参考にもなりましたことをこの場を借りてお礼申し上げます。届くかわかりませんが、途中で授業を欠席したり大学院の入試で不合格になったあとそのまま姿を消してしまったことも合わせてお詫びしたいと思いますm(_ _)m

学生時代に尊敬してやまなかったお二方と言っても過言ではないでしょう。フランス語の授業を担当してくださった木俣先生は大学1年の終わりに退職され、小倉先生は去年の終わりに退任されましたが、こんなに素敵な教授の授業を受けられたこと、ゼミやクラスの友人とご飯に行けたこと、少しでも論文や書籍をかじれたことはすごく恵まれているなと思っています。

さて、いかがだったでしょうか。今回は少し短めでしたがオススメのフランス文学紹介でした。ほぼ小倉先生リスペクトな内容となってしまいました。木俣先生はあまり出版されない方だったようであまり論文などの数は多くありませんので、小倉先生中心となりましたが。いつかまたどこかでお会いできたらいいなと思いつつ、フランス語やフランス文学に少しずつ触れながらこれからも生きていこうと思います。最近はスペイン語かイタリア語を勉強しようかなとも思っています。

最後までご覧いただきありがとうございました。

参考文献

・小倉孝誠『ゾラと近代フランスー歴史から物語へ』白水社、2017年8月

・テオフィル・ゴーチエ『モーパン嬢』井村実名子訳、岩波文庫、2006年

・木俣章『Mademoiselle de Maupinについて』藝文研究vol.41、1980年12月

・(ブログ)四方田犬彦「舞台は全世界 渡邊守章演出『繻子の靴』をめぐって」2018年6月

https://spac.or.jp/blog/?p=24480

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?