〈イベントレポート〉クエストリー取締役の内田(@uchida_tomato)が、住友商事さんと共催した「地方自治体の関係人口増加に向けた最新トレンド事例」に登壇しました

ブロックチェーン技術を活用し、持続可能な社会に向け経営資源の再分配を促進を目指しているクエストリー。当社は、7月に福島県西会津町の「石高プロジェクト」において、戦略的パートナーとして採択されたことを発表しました。

2023年8月8日に、住友商事が運営するオープン・イノベーション・ラボの「PALETTE」にて開催されたPALETTE×Questry 「地方自治体の関係人口増加に向けた最新トレンド事例」では、この西会津町でのプロジェクトを中心に当社の取締役内田がお話ししました。今回は、そのイベントの様子をレポートします。

たくさんの彼方にお集まりいただきました!大盛況で会は21:00以降まで行われました🙇

— Questry (@0xQuestry) August 8, 2023

イベントの企画をしていただいた 鎌北(@2525hinachi )さん、参加者の皆様ありがとうございました😊 pic.twitter.com/7pJdEn8QbG

「老若男女巻き込む、若者が起点の地域コミュニティづくり!」

第一部は、今回の会場であるMIRAI LAB PALETTEのコミュニティマネージャーをされている住友商事の鎌北さんからコミュニティ作りの活動事例を発表をいただきました。

鎌北雛乃(住友商事株式会社/MIRAI LAB PALETTE Community Manager)

学生の頃からジャンルを問わないコミュニティ活動に参画し、20歳の時に仲間と共に起業。まちづくりに自ら深く関わるため、人口7,000人の町に移住し、観光事業、情報発信事業、コンサルティング事業、コミュニティスペース運営などを行ってきた。 2019年より住友商事が運営するオープン・イノベーション・ラボMIRAI LAB PALETTEにジョイン。現在、コミュニティマネージャーとして、メンバー同士のコミュニケーション活性化、マッチング、コミュニティ形成や活性化のためのプログラム企画・運営、PR活動などを軸に活動する。

Questry×西会津のブロックチェーン技術を活用した事業の立ち上げ方」

続いて、当社の内田がQuestyの取り組みと、プロックチェーンを通じて地域と取り組んでいるプロジェクトについてお伝えしました。

内田 善彦(株式会社クエストリー 取締役)

1994~2023年日本銀行。金融研究所・企画役、金融機構局・企画役等。

この間、2005~07年大阪大学大学院経済学研究科・助教授、2014~17年金融庁監督局・監督企画官、2017~19年東京大学公共政策大学院・教授、2019〜23年東京大学総合文化研究科・教授、特任教授。 - 金融機関のリスク管理・経営管理に関して様々な角度から考察を加える。

東京大学工学部卒、同大学院修了(工学修士)、コロンビア大学大学院修了(ファイナンス数学修士)、京都大学大学院修了(博士(経済学))。社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。

内田からは、まず初めに「Web3.0」という言葉の定義について、「誰でもアクセスできる・改ざんが難しいインターネット」とお伝えしました。ブロックチェーンはこれを実現するための技術というのがクエストリー流のWeb3.0の解釈です。

クエストリーは、ブロックチェーン技術の中でもNTT(Non Transferabele Token:譲渡不能なトークン)を活用し、貢献報酬を可視化することに取り組んでいます。例えばエンターテイメント、スポーツ、お店など、事業の主催者がこのNTT技術を使って貢献を記録・集計して、これを元に貢献報酬を還元することが、ファンの方々との関わりを可視化します。

この仕組みを西会津町の関係人口を増やすプロジェクトの一環で応用した事例を共有しました。

ちなみに、「関係人口よりも移住者を増やしたい」というお声も聞きますが、関係人口の来訪が多い地域は三大都市圏からの移住も多いという国土交通省のデータがあります。だからこそ、居住者ではない外部の方を受け入れやすい環境を整えることは施策として重要なのだそうです。

(出典:国土交通省, 全国の「関係人口」は1,800万人超!~「地域との関わりについてのアンケート」調査結果の公表~, 令和3年3月17日発行)

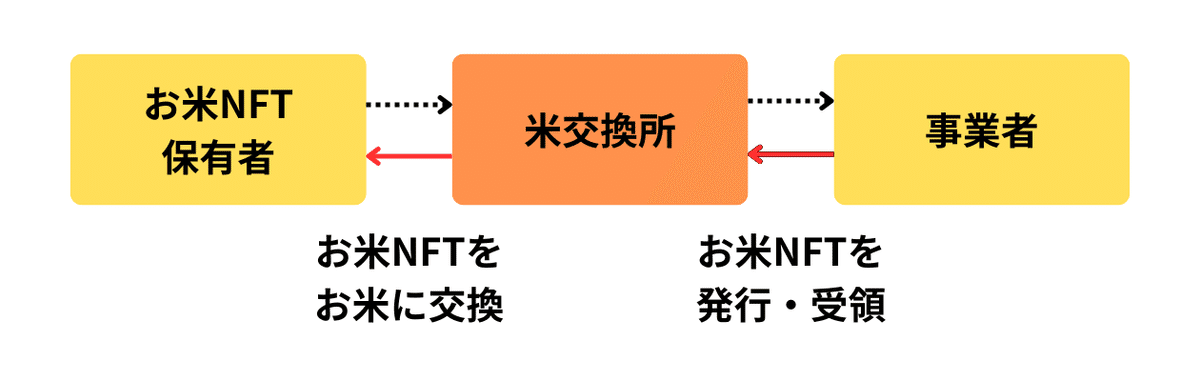

西会津町では、「貢献報酬」を現物のお米と交換できる仕組みにし、「石高プロジェクト」と名付けました。これにより、有機農法にこだわる会津米の販路の拡大や知名度向上、もしかしたら不作かもしれないという農業のリスクを共有することによる農業経営の安定化などの効果を期待しています。

このプロジェクトを運用する上で重要なのは、トラストポイントとして「米交換所」を設置することです。交換所だけはリアルで存在させる必要があるため、運営は西会津町にお任せしています。

これらの理論を町の関係者に細かく説明するのは難しそうなものですが、この仕組みをグラフィックレコーディングで町長に説明したという経緯があります。

現在、内田氏が大学の開講している授業では、ICTを活用した地域課題の解決に関するアイデアを出してもらったとのことですが、どのアイデアも現実的なものであるほか、そのほとんどでこれらの仕組みが適用できるのだそうです。

この仕組みの利点は、事業者主体であること。事業者の意図や思いを汲んだ貢献報酬の設計ができることが、最近よく聞かれるようになったDAOの仕組みとの大きな違いです。DAOは、客観性が高い仕組みで貢献報酬を”みんなで決める”というコンセプトが強く、事業者の意思を反映しづらいのです。

その地域にある利点、そしてリスクもを一緒に共有する仕組み。万が一米が不作の年があっても、不作のリスクも一緒に背負ってくれるファンのような関係人口を増やしていける仕組みなのです。

「Web3を活用した地方自治体における、関係人口の増やし方 」

最後は鎌北さんより、クエストリーの内田にご質問をいただきました。

— Web3を地域活性化に活用するメリットは?

現時点では珍しい仕組みであるということがメリットです。ブロックチェーンを地域の関係人口増加に応用するという取り組みは耳目を引きます。

その町に関わって汗をかいてくれたという”普通なら見えない”価値を、ブロックチェーンで表現することで、来年以降も関わろうというモチベーション創出につながることもメリットです。

— この仕組みを応用していくことで、どのような世界を描いているのでしょうか?

我々としては、リアルワールドとの関係性を持たせることを大切にしています。

西会津のプロジェクトでは、お米を取り扱いますが、ブロックチェーンの技術を介してお米のやり取りをTokenのやり取りに置き換えることで、中間の業者さん等に物理的にお米を届ける・運ぶという工程を省き、お米そのものは生産者から最終消費者直接届けることができています。

普通であれば、間に入ってくれている業者さんに一度お米を運ぶことで、支払い能力や取引を完了させる能力を証明する必要があるのですが、その必要がなくなるのは手間やコストを省くことにつながります。

— 説明が難しそうな仕組みではありますが、どのように町と会話が進んで行ったのでしょうか?

2022年11月に、「石高」というキーワードを使って地域の人の幸せを創出したいという、お話しを頂いたことがきっかけでした。邪推ですが、当時の西会津の皆さんは、半ばダメ元くらいのおつもりでお話しされたのではないか、とも感じます。

それくらい、よく言えば夢に溢れた、悪く言えば荒唐無稽なお話しでした。ところが、クエストリーの技術を使えば実現できると感じましたので、1週間で概要を描き、すぐに提案しました。

— 西会津町では「米」を使って仕組みを構築しましたが、米を各地域の特産品に置き換えれば応用が可能ということでしょうか?

基本的には置き換えて使うことができます。しかし、最後は「交換所」で交換可能なものを設定しなければいけません。その点では、例えば魚のような、足がはやいものは保存の観点から価値交換の対象として扱うことは難しいでしょう。

— このような仕組みを用いるにあたって、地域の方々のITリテラシーを高めるために必要なことは何でしょうか。

使わなければ仕組みが進まないということを説明し、使う雰囲気を作ることが大切です。一方で、使うことによるメリットを大きくし、学習コストに見合った、もしくは上回るものにすれば、自然と仕組みを活用いただける環境ができると思います。

クエストリーのプロジェクトもまだ始まったばかりで、今年はまず6トンの西会津米の取り扱いから始まります。西会津米の生産量は年間3,000トンを超えるため、まだ微々たる活動ではありますが、プロジェクトの進捗はまた公式note等でご報告していきます。

クエストリーにご興味をお持ちいただいた方は、ぜひこちらからご連絡ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?