三河御津府御所の神風串呂1‐持統天皇聖蹟説を徹底検証

新都・三河御津府御所

「芳花鶴水園の聖地」および「三河吉野朝の研究」によれば、後醍醐天皇崩御後、吉野山の南朝宮廷は1340年4月28日、興国と改元し、下記のように新都を定めたと述べています。

三河吉野朝の建都計画は、延元4年(1339年)8月15日、後醍醐天皇崩御後、義良親王が大和吉野朝で践祚すると、南朝の宮廷は、京都の武家方に対抗しうる新たな国都を建設するという決意を込め、翌延元5年(1340年)4月28日、「興国」と改元し、三州宝飯郡御津府(愛知県豊川市御津町)に新都建設を決した。

三河吉野朝の新都を定めるに当たって、南朝宮廷(北畠親房)は、卜占の結果、熊野本宮と伊勢神宮との串呂線上に、⛩廟社神明宮(蒲郡市大塚町)、後醍醐天皇副陵・天皇山(蒲郡市相良町)を建立し、その串呂東方にある三州宝飯郡御津府(現・愛知県豊川市御津町御馬長床)に新都を建設することとした。

⛩廟社神明宮は、天照大御神、豊受皇大御神を祭神とする蒲郡市大塚町西屋敷の神明社で「大墓御薗神明宮」と称した。新都御津府の西の守護神である。

この「大墓御薗」は、相良町の後醍醐天皇副陵・天皇山に因んで呼称されたもので、大塚町は、後醍醐天皇副陵から来ている地名である。

大墓=大塚=後醍醐天皇副陵

まことに残念な事ですが、後醍醐天皇副陵・天皇山は戦後宅地化されて消滅した。ここからも、現〇室が南朝とは全く無関係の方々であることが分かると云うものだ。歯止めの掛からない皇運衰退現象の原因は火を見るよりも明らかである。

・・・・・

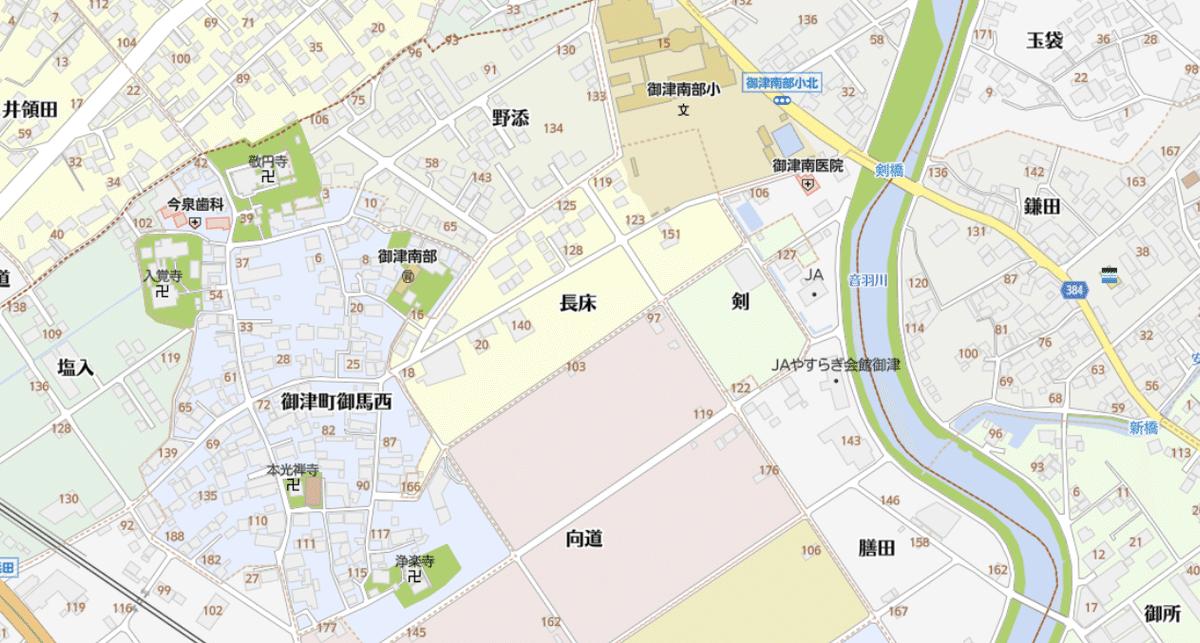

🟡三河御津府御所のあった豊川市御津町御馬長床を中心とした地図。

剣、玉袋、膳田、御所、天神、菊、村上などの地名がある。

この三河御津府御所の所在地は、愛知県豊川市御津町(御馬長床)を中心にした所にあり、下記で詳述する三河御津府御所の聖蹟を表わす地名が多数残っていますが、その地名遺跡を見る前に、持統上皇の三河御幸について検証しておきます。

これまで多忙のため、「持統上皇の三河御幸について」調べる余裕がないまま推移して来ましたが、

💖 天佑神助! 💞 💫

2022年 7月13日に「《余禄の日々》No. 28■白鳳万葉(持統天皇)難波・三河行幸」という、持統上皇の三河御幸について、とても分かりやすい記事が投稿されていました。著者の坂本さんに感謝しています。

🔴持統上皇の聖蹟ではない決定的証拠!

1、上皇の御幸に三種の神器は無関係

下記の地名は、大宝年間(701年~ 704年)に持統上皇が三河駐輦時の聖蹟だという説がありますが、三種の神器を表わす地名は上皇の御幸に無関係(南朝史学会・藤原石山)とのご教示により、今日では根拠が無いとされています。

【参照】『三河吉野朝- Wikipedia』

2、短期間の滞在で地名遺跡を残せるはずがない!

持統上皇の三河行幸の期間は下記の資料「余禄の日々№.28」にある通り、三河地方に滞在していたと思われるのは文武6年(702年)10月10日~11月13日までの約一ヶ月間という短期間であり、道中の往復期間を差し引くと、三河地方に駐輦中の短期間に、御津町近辺に地域を限定しても「膳田、羽鳥、縫殿、大蔵」などの地名遺跡を残すことが出来るとは思えません。

更に、関連地域を蒲郡市(大塚町、相良町門成)や豊川市(八幡町上宿、国府町仙路、御油町)にまで広げると、三河吉野朝の聖蹟を昭示する地名遺跡は多く、三河御津府御所の聖蹟は歴然としています。

参考の為、下記に「《余禄の日々》No. 28■白鳳万葉(持統天皇)難波・三河行幸」から引用させて頂きました。

・・・・・引用ここから・・・・・

文武6年10月(702年)、持統上皇(太上天皇)は三河に行幸した。訪れたのは、伊賀・伊勢・美濃・尾張・三河の5か国である。702年12月に持統は薨去したので、最後の長期間の行幸になった。(中略)

続日本紀では以下のように記している。

1、三河行幸のために、9月19日、伊勢・伊賀・美濃・尾張・三河の5国に行宮を造営させる。

2、10月10日、持統太上天皇、三河行幸へ出発する。

3、11月13日、尾張国に到着。(尾張に着いたのは出発してから約1か月後のことである。つまり三河に1か月ほど滞在したわけであるが、持統はこの間何をしていたのだろう。三河を丁寧に巡幸していたのか?それにしては三河の歌が少なすぎる)。

4、11月17日、美濃国に到着。(尾張→美濃まで4日間)

5、11月22日、伊勢国に到着。(美濃→伊勢まで5日間)

6、11月24日、伊賀国に到着。(伊勢→伊賀まで2日間。この日行幸途中で通過した尾張・美濃・伊勢・伊賀の国の国司と人民に位階や禄を与えた)。

7、11月25日、藤原京へ帰還。(約45日間の行幸であった)

8、12月10日、美濃の木曽路を開通させた。

9、12月13日、持統の病が重く、平癒祈願の行事を行う。

10、12月22日、持統崩御。

・・・・・引用ここまで・・・・・

御津府御所の地名遺跡を徹底検証

🔴三河御津府御所の聖蹟を表わす地名

今回は、御津町の大字小字を徹底的に検証し、御津府御所の聖蹟をはっきり表わすと思われる地名を列記し、一部解説を加えました。

太字のリンク先は「郵便番号検索」で、大字小字がフリガナ付きで掲載されています。

御津町御馬・・・天皇御愛用の白馬から命名された地名。

加美(かみ)・・・加賀美(鏡・三種の神器)

膳田(ぜんだ)・・・皇族の食事の配膳

玉袋(たまふくろ)・・・神璽(三種の神器)

剣(つるぎ)・・・草薙の剣(三種の神器)

長床(ながとこ)・・・広大な御殿 ・御所

宮浦(みやうら)・・・皇室

御津町下佐脇

院田(いんでん)・・・仙洞御所(院)

義郎(ぎろう)・・・義良(のりなが/後村上院の諱)

御所(ごしょ)・・・皇居

玉袋(たまふくろ)・・・神璽(三種の神器)

天神(てんじん)・・・天津神(あまつかみ)

出口(でぐち)・・・御所の通用門

・・・・・

羽鳥(はとり)・・・皇室衣料の機織り場(機織り殿)の所在地

🟡この地(羽鳥)に「服織大明神」が存在したが、足利時代に豊川市足山田町に遷座させられた。縫殿は、豊川市小坂井町伊奈(現在の伊奈町)にあった。

【参照】「羽鳥」は「機織り」から転化した地名か。服部は「はっとり」と読む。

【参考資料】

🟡御所の御用服、祭式用衣料の裁縫殿のあった伊奈町縫殿。

大門、出口、宮坪などの地名が見られる。

・・・・・

都(みやこ)・・・皇城

宮前(みやまえ)・・・皇室

宮本(みやもと)・・・皇室

村上・・・後村上院の贈り名の一部

御津町上佐脇

犬田(いぬた)・・・仙洞御所(犬田=院田)

大郡(おおごおり)・・・(王郡)

観音堂(かんのんどう)

御津町赤根・・・赤は南を表わす

神場(かんば)

水神(すいじん)

天王(てんのう)・・・天皇

百々(どうどう)・・・王の義(「芳花鶴水園の聖地」84頁)

宮前(みやまえ)・・・皇室

御津町大草・・・王草

神場(かんば)

神田(じんでん)

御津町豊沢

大蔵(おおくら)・・・天皇の蔵(倉庫)

大沢(おおさわ)・・・大は王の意味

大坪(おおつぼ) 同上

蔵下(くらした)・・・天皇の蔵(倉庫)

弥勒寺(みろくじ)

薬堂(やくどう)・・・皇室の薬事処

御津町泙野

楠木(くすのき)・・・南朝忠臣「楠木氏」

宮永(みやなが)・・・皇室

これ以外に、白川(河川名)、御所橋、都橋、剣橋、玉袋橋、御国橋などの橋の地名や⛩御所宮(現在、佐脇神社摂社に奉遷)、長慶院法皇ゆかりの⛩望理神社(豊川市森)などがあり、川上には、賀茂川、宮地川、音羽川がある。

(それと気が付かないだけで、もっとあるかも知れません。見落としていましたらお詫びします。)

三河御津府御所の神風串呂1

まず「三河吉野朝の研究」(山口保吉/1940年)より三河御津府御所についての記述を引用させて頂きます。

(新漢字・新仮名遣いに変換し、適宜改行し句点を補いました。)

・・・・・引用ここから・・・・・

御津府御所 宝飯郡御津町大字御馬長床

御所宮は 持統天皇を祭祀し奉まつる神社とか、御所は持統天皇の行宮の所在地とか、其実体正確なるを明かにする史実なく不審のまゝに打過ぎしこそ懼れ多き事なれ。当地は後村上天皇の御宇三河吉野朝の御所として御設定あらせ給いし聖地なり。

其基点を尋ぬれば、三河国の三川の発する巴山より吉野を代表する渥美郡蔵王山との中間にあり。尚東西の線は西は大墓御薗神明宮と、東は文保年間御勧請し奉まつりし下長山の熊野神社の交叉点に御所を定め給う。現今の長床の地之なり。

其傍に剣、玉袋、加々美、吉護の地あり、之の地三種の神器を奉安し奉まつりし社殿のおはしませし所なり。吉護神とは住吉明神を御祭祀あらせらる。住吉明神は三種の神器の守護神として占部神宮之を祭祀し奉る。南北朝合併後占部氏は官を辞して姓を神道と改称せしと称す。

其傍に梨壷、梅壷、皇子谷、白金、都、法華堂、天神、菖蒲池、丸藪、服織、膳田、朝田等の地名あり。東に清き流れあり、御永久川又は御所川と称し川上は賀茂川、宮地川、音羽川、白川等の名称ありて京都に因める名称夥し。

(「三河吉野朝の研究」122頁/1940年)

・・・・・引用ここまで・・・・・

蔵王山と巴山の神風串呂

それでは、上記の資料「御津府御所」の

「其基点を尋ぬれば、三河国の三川の発する巴山より吉野を代表する渥美郡蔵王山との中間にあり。尚東西の線は西は大墓御薗神明宮と、東は文保年間御勧請し奉まつりし下長山の熊野神社の交叉点に御所を定め給う。」に基づき、

まず、田原市の「〽蔵王山」と新城市の「〽巴山」とを結ぶ串呂を研究しましょう。

この串呂の存在は、三河吉野朝が存在した14世紀から地元の関係者の家に代々口碑として伝承されたものと思いますが、下記のように詳細な研究結果を発表したのはこれが初めてだと思います。

串呂地文は、物に譬えると串団子の団子の様なものです。団子には面積もあれば体積もあります。面積は集落の地域的広がりであり、体積は地下に眠る遺跡であり地誌地歴です。

また、〽蔵王山も〽巴山も山麓は東西南北に広がっていますので、この串呂は巨大な台形状のローソク形をしていると捉えることも出来ます。串のとおっている所だけが串呂地文ではないということです。

串呂地文を厳密に特定するには、串呂主宰神のお導きを感受できる霊能力が必要で私には無理ですので、〽巴山と〽蔵王山とを結ぶ串線上の主な町名を拾ってみました。(北西から)

〽巴山(新城市作手)-大代町(岡崎市)-国府南(豊川市)-森(豊川市)-御津府御所(御津町長床)-〽蔵王山(田原市)-高松町(田原市)

地文のみ

〽巴山-大代町-国府南-森-御津府御所-〽蔵王山-高松町

🟢串呂の解釈

御津府御所は、後村上院(義良)が南朝忠臣・北畠親房らの扶翼により開き給いし新都(新城)であり、三河南朝の政庁(国府南)であり、天皇の座したもう王城(大代)であった。

この皇統は、その第一皇子寛成親王(長慶院法皇)に継承され(豊川市森=仙洞御所)、さらにその猶子・松良天皇(高松)に継承された。

地文の解釈

🟡巴山(ともえさん・新城市作手高里入り)標高719m

三河国の三川の源泉山地。巴川の豊川水系、矢作川水系及び男川の三つの河の源流である。

住所の「新城市作手高里入り」は、三河吉野朝の新しい皇城(都)を設け(作っ)て遷都したこと表わす。

巴山は三河三大河の水源で、東征する日本武尊が巴状に水が流れ行く様を見て巴山と名づけたといわれている。(宮崎村誌)

🟡大代町(おおじろ町・岡崎市)

大代=大城(おおじろ)=王城(おおじろ)=皇都と解読できる。

この地文が昭示するように、三河吉野朝の皇都は、御津府御所を中心に東西南北各々約20km以上にわたる広大な皇城であった。

⛩高野御前神社がある。

🟡国府南(こうみなみ・豊川市)

豊川市国府町地区は、古代三河国の政庁(国府)が置かれ東三河の中心地であった。豊川市八幡町に三河国分寺跡、三河国分尼寺跡史跡公園がある。

国府南は、御津府御所が三河吉野朝(南朝)の政庁であったことを表わす。

愛知県豊川市国府南

🟡森(もり・豊川市)

ここは長慶院法皇の仙洞御所(望理原)が存在した所で、森は望理が転化した地名である。

望理(もうり)➡森(もり)

この仙洞御所・望理原は、長慶院法皇の仙洞御所で、東西450間(約810m)南北530間(約954m)の広大な敷地であった。

望理=望王里(望王の御所)

長慶院法皇は、興国3年(1340年)11月15日の満月の日に生まれたので、望=満月で「望王」(満月に生まれた法皇)ゆえ、この地名が付けられた。また法名「覚理」は大覚寺の覚と望理原の理から来ているという。(「三河吉野朝の研究」)

豊川市森に隣接している豊川市小田渕町は、長慶院法皇の仙洞御所「錦門御堂・王田殿」の王田渕から来ている。

王田渕(おおだぶち)➡小田渕(おだぶち)

(「三河吉野朝の研究」)

犬田は院田、近くに「国府町仙路」という地名もある。

🔴御津府御所(みとふごしょ・豊川市御津町長床)

我が国の正史には記録されていませんが、上記「御津府御所の地名遺跡を徹底検証」を御覧になれば、上記両著の記載事項が真実であることがお分かりになるかと思います。

「歴史は戦争の勝者によってつくられる」と言いますが、真実の歴史は串呂地文に秘められ、解明されるのを待っているのです。

🟡〽蔵王山(ざおうざん・愛知県田原市)

蔵王は座王なり。ここでは王の御座所(御所)を表わす。

吉野山の御所から三河に遷都した後村上院(義良)の隠れ城と解読することもできます。

実際、三河に皇都があった事は南朝の機密事項であり記録には残っていません。あるいは戦争の勝者に湮滅されたのかもしれませんが。

🟡高松町(たかまつ町・愛知県田原市)

三河吉野朝の後継者「松良天皇」を表わす。

この高松は、尊良天皇と松良天皇、およびその嫡皇孫・三浦芳聖の串呂上の符号であります。この件は「高松について」で詳説しています。

下記の系図を御覧になればご理解いただけると思いますが、長慶院法皇(寛成親王)の皇統は、その猶子・松良天皇に継承され、その嫡孫・三浦芳聖に到るのです。

長慶院法皇には多くの皇子がありましたが、敢えて小松天皇(興良)の第一皇子・松良親王を猶子として三河吉野朝の後継者にし、息女・綾姫を松良天皇の皇妃としたことに着目しなければなりません。ここにこそ、真の皇統正史が秘められているのです。表裏一体・正副一如であります。

神皇正統 三浦皇統家 系図

後醍醐天皇

-尊良天皇-興国天皇-小室門院¬

-宗良親王――――――小松天皇-松良天皇-大宝天皇-----三浦芳聖

-義良親王――――――寛成親王-綾子皇后-大宝天皇

-宗良親王――――――小松天皇-松良天皇-光良親王----睦仁親王

💖三河御津府御所顕彰の為に、長期間にわたり言辞に絶するご苦労をされた先師先人先哲の皆様方に、心より厚く御礼申し上げ、御霊安かれと祈念致します。

串呂哲学の理解を助ける予備知識

始めての方は、下記の記事を参照してください。

🔴神風串呂を学びましょう!

串呂哲学研究会では、今日では入手不可能な三浦芳聖師の著書を復刻するのに多くの時間と労力を掛け、採算を全く考慮せず、串呂図、表紙画像、系図、中扉などのCG画像作成のために多くの費用を掛けて参りました。

これは、我が日本国と日本民族の将来を案ずればこそであります。皇祖神・天照大御神が、私達日本民族のために、苦心惨憺、長期間を掛けて構築して下さった神風串呂を学びましょう!

🟢後醍醐天皇の皇位を継承したのは誰かについて、歴史資料を示し、さらに串呂で証明した串呂哲学の概説書かつ神風串呂の入門書!

💟串呂文庫

🔴三浦芳聖著「神皇正統家極秘伝 明治天王(睦仁)の神風串呂」復刻版

🟢三浦芳聖著「五皇一体之八幡大明神 三浦芳聖 降誕号」復刻版

🟠三浦芳聖 著「神風串呂神伝」

🟢三浦芳聖著『徹底的に日本歴史の誤謬を糺す』(デジタル復刻版)

🔴神風串呂入門-神皇正統家極秘伝(鈴木超世志)

🔴バックナンバー(総合)

🟡情報拡散のお願い

この記事に到着された貴方様とのご縁に感謝しています。これは皇祖神・天照大御神から地上に派遣された神皇正統嫡皇孫・三浦芳聖が解明した神風串呂の紹介記事です。

三浦芳聖が解明した神風串呂には、日本民族の進むべき道が、明確に示されています。日本民族の危急存亡の時に当たり、一人でも多くの方に読んで頂けるよう、この情報を拡散下さいますよう、宜しくお願い致します。

串呂主宰神は、なぜ、長期間かけて神風串呂を構築し、このように神皇正統の天皇を顕彰されるのか!この一点を徹底的に講究しますと、神風串呂の要諦が理解でき、今我々は、何を第一とすべきかが分かります。ここに日本民族の存亡が掛かっているのです。真実に目覚めましょう!

2千年以上の長年月を掛け神風串呂を構築された、串呂主宰神・天照大御神様のご苦心と、生涯を掛けて神風串呂を解明された三浦芳聖師のご努力が、日本国と日本国民の皆様の幸せの為に生かされますよう願ってやみません。

神風串呂は、神界から日本民族への目に見えるメッセージ(啓示)です。

神風串呂と神風串呂に昭示されている「神皇正統家」は日本民族の宝です!さらに研究を進めましょう!

一人でも多くの方に、神風串呂の存在をシェアして頂きますよう宜しくお願いします。

神風串呂を主宰しておられる神様は、天照大御神様ですので、串呂の存在を一人でも多くの方々にお知らせすると、天照大御神様がとてもお喜びになられます。

出典は三浦芳聖著『徹底的に日本歴史の誤謬を糺す』を始め『串呂哲学第一輯』『神風串呂』『串呂哲学』『串呂哲学と地文学』『神風串呂の解明』等、通算181号(いずれも神風串呂講究所発行、1955年~1971年) を参考にして、研究成果を加味しました。

🟡前号(№294)

天地開闢以来の神教なり

🟢次号(№296)

三河御津府御所の神風串呂2

国府町、御所原、御薗、加賀美、多麻

*******************

🟡最後までお読みいただき有り難うございます。

串呂哲学研究会 鈴木超世志

ブ ロ グ 串呂哲学研究会

メ - ル(shinpukanro024@yahoo.co.jp)

*******************

串呂哲学研究ノートは、読者の皆様方の財政的ご支援により活動が維持されています。理解しやすい記事作成のために諸般の費用が掛かります。今一層のご支援のほど、何卒よろしくお願いいたします。読者の皆様方のご支援に感謝しています!