アルゼンチン画家キンケラ・マルティンが船に馳せた想いとは何か(#68)

アルゼンチン・ブエノスアイレス/ボカ地区という場所

皆さんは「ボカ・ジュニアーズ」というサッカークラブをご存知でしょうか。

1905年に創設されたアルゼンチンのサッカークラブで、数多くの熱狂的なサポーターに今なお愛され、これまでアルゼンチン国内で獲得したタイトルは数知れず、国際大会でも名を馳せた強豪クラブで、かつてはマラドーナなど有名選手も多数在籍していました。

“ボカの若者たち”という意味のチーム名は元々イタリア移民2世によって名付けられたものです。

現在ではチームの象徴的カラーとなっている青色と黄色も当初は青色と白色でした。

青色と白色のチームカラーはブエノスアイレス内の別チームと重複して互いに譲らないため、どちらがその配色を使うか勝負で決めます。

負けたチームはその配色を勝者へ譲るのです。

ボカ・ジュニアーズはその戦いに敗れ、白色を手放します。

白色の代わりの色は最終的に黄色となりましたが、それが決まる経緯は時の会長の気まぐれのような発言からでした。

それは「翌朝一番最初にボカへ来港した船の色をボカのチームカラーへ採用する」というものです。

時の会長も一介の港湾労働者でした。

翌朝ボカの港に船が到着します。

その船はスウェーデン国旗を靡かせていました。

そう、スウェーデンの船だったのです。

スウェーデン国旗を構成しているのは青色と黄色で、つまりボカ・ジュニアーズの配色はスウェーデン、そんな縁を運び込んだ船に縁のあるチームでもあります。

さて、そんなボカ・ジュニアーズが競技するサッカーは元々“労働者階級のスポーツ”として発展していった経緯があり、南米のみならず欧州なども工業地帯など比較的肉体労働に精を出しやすい地域に熱狂的なファンが多い傾向にあります。

ボカ・ジュニアーズが本拠地を置くのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレス、その中の“ボカ”と呼ばれる地区は海に面しており、多くの港湾労働によって栄えた場所です。

今回ご紹介するキンケラ・マルティンはこのボカで生まれ育ち、ボカという場所に根ざした作品制作の情熱を注ぎ続けた人物でした。

“ボカの発明者”キンケラ・マルティンとは

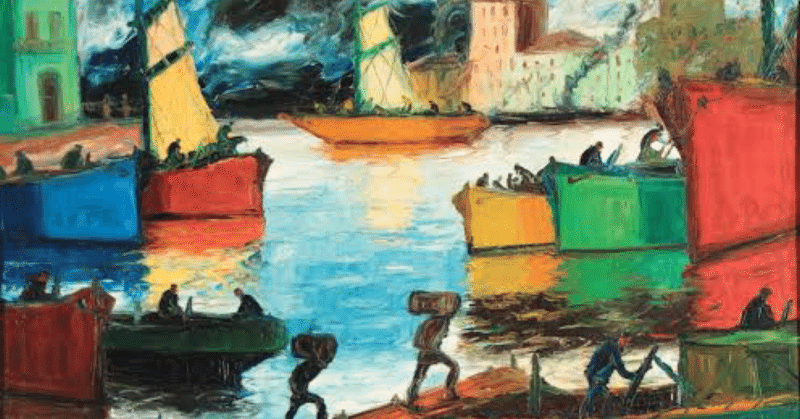

キンケラ・マルティンは“ボカの発明者”と自称する、カラフルな画面構成、特に停泊する船や港湾の憧憬を多く描いたアルゼンチンを代表する画家のひとりです。

とりわけ日本との馴染みはありませんが、その理由は彼の作品が現在アルゼンチン国外への持ち運びを禁止されているという事情もあります。

もし直接作品を鑑賞したいならアルゼンチンへ行くしかないのです。

さて、そんなキンケラ・マルティンが描いた作品にはボカの湾港を彷彿とさせるものが多く登場します。

停泊した船、そんな船は物資の輸送手段でした。

運ばれた物資は人のために利用され、人力を介し経済を回します。

それらは最終的に人と人を繋ぎ、世界と結びついていく動作・行為でもあるのです。

キンケラ・マルティンがそんなボカの湾港ばかり描いた背景にはそんな経済的側面が隠されていました。

より深掘りするためにまずは簡単なキンケラ・マルティンの略歴をご紹介させて頂きます。

ボカの孤児院で育ったキンケラ・マルティン

本名ベニート・キンケラ・マルティンは1890年生まれのアルゼンチン人です。

彼は捨て子でした。

そのため正確な誕生日は不明と言われ、孤児院に捨てられた日から推測したものを誕生日としています。

この頃のアルゼンチンは1880年に数十年に亘る国内紛争が終え、国家統一を果たした時期でした。

その後、国内は急速な西欧化が進み、ヨーロッパ、特にかつての宗主国だったスペインとイタリアから多くの人が移り住んできました。

キンケラが8歳のとき、先住民族の夫妻が彼の養父母となります。

養父は小さな石炭工場を営んでいました。

キンケラは10代になって間もなくして港湾労働者として養父の仕事を手伝い始めます。

港湾労働とは輸出入する荷物を港に上げたり卸したりする仕事です。

そんな仕事を手伝う傍ら、14歳からボカ地区にある夜間美術学校に通い始めます。

20代より次第に頭角を現し始めますが、特に彼を顕著にしたのが30歳のとき、国立サロンで2位になったことです。

その後、彼は飛躍のチャンスを得ます。

当時の大統領、第20代アルゼンチン共和国大統領マルセーロ・アルベアールがキンケラの絵画を高く評価しました。

この縁もあり、公職に着くまでに至り、30代のキンケラはヨーロッパやアメリカで過ごします。

40代を迎える頃に再びアルゼンチンへ戻り、その後は故郷ボカに根差しした創作活動に注力するのでした。

アルゼンチン国内の急速な西欧化と大量移民がボカに与えた影響

急速な西欧化はその時代のトレンドとも呼べるもので、日本で明治維新が勃発した時期と合致します。

明治維新以後の日本では殖産産業により工業力をつけ、日露戦争・日清戦争へと突入していきますが、工業力を養うという点ではアルゼンチンでも全く同じで、違いはその労働力を誰が担ったかもしれません。

日本でも後に主に朝鮮半島から労働力が流入してきましたが、全体的には少数でした。

島国など地理的条件もありますが、一番は言語が障害となった点が否めません。

その点でアルゼンチンは15世紀から始まる大航海時代以降スペインの入植地であったことで時間を経る中でスペイン語は“アルゼンチン”の言語となっていきました。

またスペイン語はラテン語の一つでヨーロッパの言語との親和性も高く、実際スペインとイタリアからの移民が大多数です。

ではなぜアルゼンチンへ移り住もうと考えたのでしょうか。

当然理由は様々ですが、大雑把にいえば「より良い生活を求めて」で、つまり「より良い働き口を求めて」です。

今風にいえば、転職してより良い環境を探したり税率の低い国へ移住する発想に近いかもしれません。

たとえばもしある企業へ就職したいとき同じ出身大学のOB·OGを訪ねたら、先輩はリクルーターとなり、入社しやすく働きかけてくれるかもしれません。

どこか海外の国へ移住を考えた時、ブローカー(仲介人)を通した等が言葉の壁や住居やVISA手続きなどが円滑になるでしょう。

より親しい存在がいることで心理的障害が下がり、受け入れる側も初見の人よりも齟齬がなくなりやすくなります。

ルーツがある人、その人が日本人、日本出身者なら、彼らを訪ねる方が目的も明確ですし、コミュニティも広がりやすいです。

これらは時代に関わらず行われてきたことでそんな形で輪(=コミュニティ)は時間の経過とともに雪だるま式に次第に大きくなっていきます。

実はあまり知られていないですが、アルゼンチンは多民族国家で、歴史上アメリカ合衆国に次いで多くの移民を受け入れた国です。

言い換えれば、人員、労働力が必要とされた場所であり、あるいは人自らが求めた場所でもありました。

またイタリアとスペインからの移民が多かったのは歴史上、先立って航海に成功していたことに起因するかもしれません。

ルーツが人を呼び、コミュニティをさらに大きくしていったのでしょう。

そんなスペイン入植地の歴史、移民受けの歴史がアルゼンチン文化の土台にはあるのです。

タンゴの街、“ボカ”

ボカ地区には“カミニート”と呼ばれるカラフルな街並みが続く通りがあります。

カラフルなのは元々はイタリア移民由来で、ヴェネチア近郊のブラーノ等などイタリアの海辺の街に見られるこの伝統は「悪天候の中でも漁師が自分の家を見つけやすくするため」に始まったといわれています。

後に荒廃したカミニートに色を塗り直し再興の一助を担ったのもキンケラ・マルティンでした。

そしてこのカミニートはタンゴの本場としても有名です。

“アルゼンチン・タンゴ”とも呼ばれるタンゴは、諸説ありますが、スペインのあるイベリア半島由来の舞曲がベースとなってカミニートで発展していったといわれています。

ボカはイタリアとスペインからの移民の他、中国、日本、ウルグアイ、ユーゴスラビア、ギリシア、トルコなど、様々な肌の色や人種が行き交う場所でした。

ではどうしてタンゴはボカで発展していったのでしょうか。

現在世界中にあるナイトクラブで音楽を流しながらお酒を飲み交わしダンスする姿を想像してみてください。

そこへ行くのは「楽しい」からではないでしょうか。

そしてダンスに求めたのは「癒やし」で、もっと平たく言えば「ストレス発散」や純粋な「遊び」のためでした。

ボカは港湾の街で、様々な国から移り住んだ港湾労働者が多く集った場所でもありました。

束の間の休息をタンゴで紛らわしたとも楽しんだのでしょう。

それはそんな港湾労働者たちがボカの文化を醸成させた立役者であると言い換えられるかもしれません。

キンケラ・マルティンはなぜ船を描いたのか

話が少し迂回しましたが、キンケラ・マルティンもかつては港湾労働者のひとりでした。

そんな労働の先にあったものこそが港であり船だったのです。

彼は若くして港湾に停泊してある船から石炭を運び出す仕事をしていました。

キンケラを含む港湾労働者はボカの港に停泊した船に導かれるように赴き、船は積まれた荷物で彼らを労働力で引き付けます。

キンケラ・マルティンの作品は一見風景画のようですが、実はフィクションです。

しかしボカという港湾をモチーフに描いているのは間違いなく、その港湾で人が物資に引き寄せ合られる(=働く)光景を描いています。

湾港に停泊するはまさに早くから労働に従事したキンケラ少年が出会った象徴的存在であり、憧憬であり、あるいは畏怖だったのかもしれません。

そんな港湾労働者の労働こそが、タンゴを代表するような文化の原動力とあり、文化は労働を通して昇華していったと言い換えてもよいのかもしれません。

彼らが労働力を行使する対象である荷物が船には積み込まれてあったのです。

より良い環境を求めて移り住み、重労働に従事し、低賃金などそれぞれ様々な肉体的精神的疲労を抱えながらも結果的にそれらは文化醸成に携わりました。

つまりキンケラが描いた船とは文化の原動力を運んだ船であり、そこから労働力によって湾港へ荷卸された文化でした。

作品紹介

キンケラ・マルティン作品は大きく分けて以下3つのシリーズに分類されます。

・ El Puerto y el Trabajo (港と仕事)

・ El Fuego (火災)

・ El Cementerio de Barcos (船の墓地)

①El Puerto y el Trabajo (港と仕事)

このシリーズで表現しようとしているものはボカの港が努力と進歩そのものであり、その現在進行系の場面であるという点でした。

これはキンケラ作品に通貫している特徴的なイメージでもあります。

港湾労働という人間の骨の折れる肉体労働に従事する日々の仕事を、記号化したように配置し、表現するという試みによって、船に関わる人たちはまるでレゴのように人格を持たない模型のごとく労働に精を出す姿が露わにされます。

② El Fuego (火災)

キンケラは炎を強力な光の中心として位置づけています。

それはまるで太陽のように生命を動機づける存在であり、そんな炎を造形的に探求しつつ、具体的な人間生活全般へ燃え滾る源流の如く置き換えるのでした。

たとえば同じ労働であっても、日常を切り抜きつつ各々と結びついた奥深い魂のように炎を捉え直しているのが本シリーズです。

③ El Cementerio de Barcos (船の墓地)

キンケラは人生のサイクルと船の有用性とを比喩的に模索し始めます。

どちらの場合も、結論として人に辿り着くのでした。

人はどのように生まれ、生活し、働き、その後自分自身の肉体が消えたとき、どのように新たな過程に導かれるのでしょうか。

古くなるのは船だけではありません。

それを作った人が死ぬことは然ることながら、さらには消費されていく船荷(石炭)でさえ塵芥と化して大地へ返っていきます。

最終的にこのサイクルの中で、新たなもの(者)に取って代わられます。

本シリーズにはそんな儚さのような自己犠牲と生の存在証明とが刻まれているのかもしれません。

港湾、船、労働者以外にもすべてのシリーズに共通して靄掛かった空とその原因かのような煙、煙突があるのが分かります。

燃やされた石炭は煙突を通して、人の貫く闘志のような強さと酷使され消費されていくような弱さを垣間見るようです。

また循環するという観点を鑑みると、戦後地球規模の環境問題・公害問題に直面する人類ですが、その暗い前途が描かれているようでもあります。

まとめ:“色を塗る”とは生きていることを証明すること

先述した通り、荒廃したボカにあるカミニートの壁をキンケラ・マルティンは再び塗り直します。

ところで画家としてのキンケラにとって色を塗るとは何を意味したのでしょうか。

色を塗る、それは自分たちの故郷を示す行為でした。

またイタリア由来の伝統であるように暗闇の中でみえる一筋の光のように誰かに拠り所を与えるものなのかもしれません。

キンケラが描いた空想上のボカという土地は色を塗るという行為を通して現実と憧憬とが交錯する場所となったのです。

故郷とはボカのようであり、アルゼンチンのようであり、そして世界のようであり、それらを大きく包みこんだ星の中へ収斂していきます。

そして儚くも仄暗い、しかしながらその中で輝く彩色のように記号化された人々を息吹かせるのです。

キンケラによって描かれた人々は時間とともに醸成していったボカの文化そのものであり、彼らは作品の呼吸であり、作品自体も呼吸させたのでしょう。

<参考文献>

https://buenosaires.gob.ar/museoquinquelamartin/obras-de-benito-quinquela-martin

頂いたものは知識として還元したいので、アマゾンで書籍購入に費やすつもりです。😄