”私的”『太平洋の女王』史(中編)

前編からの続きです。

蹉跌

1937年9月。

『淺間丸』は、香港島沖で災厄に見舞われる。

台風33号接近を控え沖合で避難していた彼女は、大暴風雨に巻き込まれ、同じく避難していたイタリア船『コンテ・ヴェルデ』そしてイギリス船『タランバ』と三重衝突し、あげくに座礁してしまったのだ。

当初「離礁の見込みは無い」と絶望視されていたが、必死の復旧作業により翌38年3月に離礁成功した。

ちなみに、彼女の”船生”およびこの座礁事故のくだりは、下記の本で詳細に描写されている(もう中古でしか手に入れられない模様)。

続いて、ドイツがポーランドに侵攻した1939年9月には『淺間丸事件』に巻き込まれる。

それに先立つ同年1月には『秩父丸』が『鎌倉丸』に改名する。

そんな中で、彼女たちに代わる新たな客船の計画が進められつつあった。

『淺間丸』が座礁した1937年から『優秀船舶建造助成施設』なる施策が開始された。

不穏な国際情勢に対応し、有事の徴用に適した優秀な商船を確保する目的である(ちなみに、各国でも同時期に似たような施策は行われている)。

この施策の利用によって、太平洋航路でも『淺間丸』級のサンフランシスコ航路、『氷川丸』級のシアトル航路ともに新鋭船を投入することになった。

そして、このサンフランシスコには2隻の新鋭船が建造されることになった。

『橿原丸』と『出雲丸』である。

潰えた夢

『橿原丸』級

○.総トン数・・・27,700t

○.速力・・・25.5knot(最高)

○.定員・・・220名(一等)、120名(二等)、550名(三等)

○.同型船・・・一隻(『出雲丸』)

名実ともに太平洋航路で最大・最速の客船である。

それだけではない。

一等の内装も全て国内でまかない、かつ和風で彩る予定となった。

村野藤吾、中村順平、前川國男など、戦後日本を代表することになる建築家が一等の各公室の設計を担うことになった。

すでに先行して建造が進んでいた、欧州航路の『新田丸』級に大阪商船の『あるぜんちな丸』級などで彼ら新進気鋭の建築家が内装を担っていた。

ようやく日本においても、世界に通用する豪華客船の内装を独力で彩る実力が備わろうとしていた。

『橿原丸』級は、その頂点となることは間違いなかった。

そして、名実ともに『太平洋の女王』になることも。

1942年5月3日。ついに彼女は完成する。

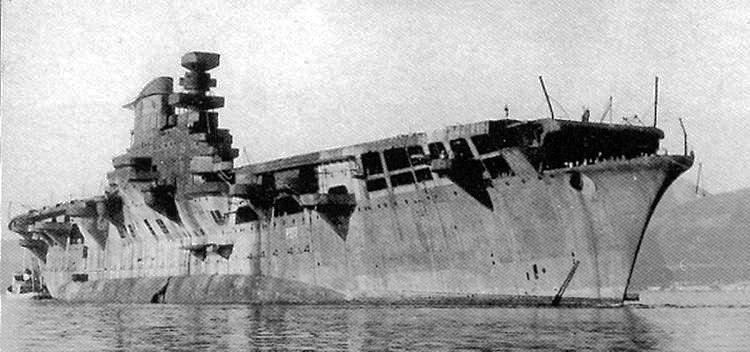

Naval History & Heritage Command, Public domain, via Wikimedia Commons

「いや、これは空母でしょう??」

・・・そう。

・・・夢は叶わなかった。

最初から、いわく付きだった。

たしかに『淺間丸』3隻は、いずれ代替船の計画を考えなければならない時期にはあった。

折しも、1940年に東京オリンピックが開催されることが決定し、新鋭の大型船を揃えようという機運も高まっていた。

『橿原丸』起工に先立つ1938年に、同じく40年に開催予定だった札幌オリンピック共々開催権を返上している。

先の『助成施設』は、その流れに沿ったものでもあった。

しかし、『橿原丸』級のようなハイスペックな客船が必要かというと、現実問題として、そうではなかった。

躊躇する日本郵船の尻をたたいたのは海軍だった。

「いざとなったら損失補填してやるから、サッサと建造せんかい😡」

それならオイシイ話かというと、そうでもなかった。

むしろ、迷惑以外の何ものでもなかった😒

設計の段階から、海軍が細かく口出ししてきた。

日本郵船

「定員は1300人くらいでエエかな😐」

日本海軍

「多すぎるな。890人に減らせ😈」

「そうそう・・、船体の設計は海軍がするから、ヨロシクな😄」

それもそのはず、最初から空母への改造を前提としていたから。

先述の『新田丸』級に『あるぜんちな丸』級も、空母への改造を前提として設計された。

起工翌年の1940年10月、海軍は『橿原丸』級の徴用を決定し、空母への改造が決定した。

『橿原丸』は『隼鷹』、『出雲丸』は『飛鷹』としてそれぞれ完成した。

彼女たちは改造空母ながらも、正規空母さながらの活躍を続ける。

マリアナ沖海戦で『飛鷹』が戦没するも、『隼鷹』は戦争を生き残る。

空母として完成した方が、彼女にとっては幸せだったのかは分からない。

「もし客船として完成していたら?」

「せめて輸送船として使っていたら?」

という空想は愉しい。

しかし、繰り返す通り、最初から空母へ改造することありきだった。

最初から、夢に現れて消えゆく女王で終わる運命だったのだろう。

商船からの改造でありながら、各社からプラモデル化されている。

それだけ人気があるという表われでしょう。

各国において、戦間期から大型客船を空母に改造する構想があった。

しかし、ほとんどは未成に終わっている。

『隼鷹』同様に豪華客船から改造したが、こちらは終戦まであと一歩間に合わなかった。

改造に着手した時期が遅かった上に、設計も凝りすぎたため。

イタリアの艦船は、色々と凝ったデザインが多い印象😅

枢軸国側では、日本だけが相応に実績を残した。

米英とともに空母建造の実績が豊富だったことが背景として挙げられると思う。もちろん、だからといって、何の自慢にもならないが・・・。

断ち切られゆく絆

1941年12月8日、真珠湾が煉獄の炎に包まれた。

(真珠湾攻撃の是非などについて、ここでは云々言わない)

太平洋航路の全ての客船は、国を問わず当然運航できなくなる。

そもそも・・・、

それ以前に、多くは開戦の日を迎えられなかった。

まず、1937年末の12月、『プレジデント・クーリッジ』の同型船『P・フーヴァー』が台湾沖で座礁し、そのまま喪われた。

彼女の喪失は、新鋭船が2隻しかないダラー・ラインに止めを刺す結果となった。

もともと急成長した上に創業者ダラー一族の放漫経営が、同社最大の弱点だった。

紆余曲折の末、翌38年に社主スタンレー・ダラーは船隊を手放し、同社株式90%を米政府に譲渡した。

そして、同年11月に”アメリカン・プレジデント・ライン”が発足した。

以降、同社が太平洋航路を引き継ぐことになる。

日本郵船最大のライバルと言っても良かった、カナダ太平洋汽船は引き続き運行を続けるも、1939年9月にドイツとの間で交戦状態に入ると、日本との関係そのものが微妙になった。

日本は未だ中立を保っていたが、万が一の事態が発生するとも限らない。そんな矢先で発生したのが、先述の『淺間丸事件』だった。

『エンプレス・オブ・ジャパン』はこの時、通常航海の途中で上海におり、本来なら次は香港に立ち寄る予定だったが、日本海軍による拿捕を警戒し、「次に香港へ向かう」と噂を流しつつ、ハワイ・ホノルルに直行した。そのまま9月末にはカナダに帰還。

ランニングメイトの『エンプレス・オブ・カナダ』も翌月にカナダに帰着し、彼女たち2隻はそのままイギリス政府に徴用された。

最後に残ったのは、最も古い『エンプレス・オブ・エイシア』級2隻だった。しかし翌40年9月、『エイシア』が相模湾で日本海軍機から誤爆を受ける。

それが引き金になったのか分からないが、翌年早々までに彼女たち2隻も運行を取りやめて、こちらもやはり共にイギリス政府に徴用される。

北太平洋航路黎明期から客船を配船し続けてきたカナダ太平洋汽船も、これで、太平洋航路の歴史に幕を下ろす(同社は戦後も太平洋航路を復活させなかった)。

女王たちの最期

1940年4月6日。

東京・芝浦岸壁は、つかの間の華やいだひとときに包まれた。

新鋭豪華貨客船『新田丸』のお披露目が行われていた。

三菱長崎造船所撮影 (Mitsubishi Nagasaki Shipyard Photography),

Public domain, via Wikimedia Commons

『新田丸』は本来、欧州航路用としての新造船として計画された。

しかし、前年1939年に第二次世界大戦が開戦し、同航路に就航できなくなった。

そこで止むなく、『淺間丸』と同じサンフランシスコ航路に就くことになった。続く8月には、同型船『八幡丸』も同航路に就航した。

(いずれどこかで記事にしたいと思うが)『新田丸』級は『鎌倉丸』に次ぐ、総トン数17,149tの大きさという巨船だった。

『新田丸』級は、和風を現代的に洗練させた内装にとどまらず、全一等客室に冷房を備えていた。これは世界初だった。

『新田丸』『八幡丸』を加えた5隻でサンフランシスコ航路を運航することになったが、その期間はごく短かった。

それでも、花形のサンフランシスコ航路で客船として就航できたのは、僅かな期間であっても幸福なひとときだったかもしれない。

1941年夏には運航を取りやめ、待機状態に入った。

早速、空母への改造工事が開始された。

仮に戦争を生き残ったとしても・・・、

万が一、日本が戦争に勝利したとしても・・・、

もう、元の姿に戻ることは無い。

『淺間丸』級も空母への改造は検討されていたが、年齢が高くなっていたこともあり、その姿のまま輸送船として使用されることになった。

彼女たちの戦争中における経過は・・・、ひたすら悲しい。

皆、帰って来なかった。

○.『龍田丸』

1943年2月8日被雷沈没。乗員乗客1,481名全員死亡。

○.『鎌倉丸』

1943年4月15日被雷沈没。乗員乗客2,176名死亡(諸説あり)。

○.『淺間丸』

1944年11月1日被雷沈没。乗員乗客474名死亡。

○.『日枝丸』

1943年11月17日被雷沈没。乗船者全員救助。

○.『平安丸』

1944年2月18日空襲により沈没。

空母に改装された『飛鷹』そして『新田丸』級も全て喪われた。

しかし・・・、

悲惨な最期を遂げたのは、日本の客船だけではなかった。

○.『エンプレス・オブ・エイシア』

1942年2月5日日本海軍機の空襲により沈没。

○.『エンプレス・オブ・カナダ』

1943年3月14日伊潜水艦により被雷沈没。392名死亡。

○.『プレジデント・クーリッジ』

1942年10月26日味方機雷に接触し沈没。

戦争の是非云々を問うのは本稿の目的ではないが・・・、

犠牲者の数を見るだけで、戦争とは馬鹿馬鹿しいほどに数多の尊い命を消費する行為なのか・・・と、無情な気持ちになる。

ここで挙げた彼女たちが沈没しただけでも、阪神淡路大震災の犠牲者に近い命が喪われている。

1945年8月15日、玉音放送。

『氷川丸』だけが生き残った。

(次・後編で終わります)

記事を読んでくださり、ありがとうございます。 気に入っていただければサポート宜しくお願いします!! いただいたサポートは、新しいネタ収集の資源として使わせていただきますだおかだ(´д`)マタスベッタ・・・。