「即」という名のアポリア 第9回

前回はこちら

まず、以前述べたことを簡単にさらっておくことにします。

伝承によれば、釈迦が亡くなってから100年ほど(伝承によっては200年とも)たった頃のことです。この頃に仏教内部で「音楽性の違い」もとい「釈迦の教えに対する解釈の違い」による大きな対立が生じ、仏教教団は上座部と大衆部という二つのグループに分裂することになったと言われています。これを根本分裂といいます。

その後も「音楽性の違い」による分裂は続き、最終的に20ぐらいのグループに分裂したと言われています。上座部や大衆部などのグループのことを仏教用語で部派と言います。そのため、根本分裂以降の仏教を部派仏教と呼ぶことがあります。

さて、そういうわけなのでアーナンダさんが中心になってまとめられたとされる釈迦の教えとウパーリさんが中心になってまとまられたとされる教団運営の規則は、部派ごとに別々に伝えられていくことになったそうです。この釈迦の教えをまとめたものは経蔵(これが日本語で言うところの「お経」というヤツです)、教団運営の規則をまとめたものは律蔵と言います。

この部派分裂をめぐる伝承がどこまで歴史的事実なのかについてはいろいろ疑問もありますが、ともあれ各部派はやがて、この経蔵と律蔵に対して註釈をつけたり、組織的研究を行ったりするようになっていきます。経蔵に説かれていることを体系化してまとめあげたり、「この部分はこういう意味だ」という註をつけたり、新しく解釈し直したり、経蔵に見られる矛盾を解消しようと試みたり、新たな問題を提起してそれに答えたり……といった営みが行われるようになるわけです。そういう営みや、そうやって各部派が作り上げた研究書のことをアビダルマと言います。そして、そういう経蔵と律蔵に対する註釈研究書総体のことを論蔵と言います。

論については、分裂後に各部派が作ったものですから、当然書かれている内容も部派によって全く異なっています。各部派の「音楽性の違い」が反映されているわけです。そしてこの経・律・論の三つをあわせて三蔵と言います(『西遊記』に出てくる三蔵法師というのは、「三蔵を隅々まで詳しく知っている法師」という意味です)。

さて、アビダルマの「アビ」というのは、「~に対して」とか「~について」という意味です。ダルマについては以前も説明しましたが、一応もう一度確認しておきましょう。

ダルマというのは漢訳で「法」と訳されている言葉ですが、非常に多義的で扱いに困るところがある言葉です。もともとはサンスクリットのドゥリという、「保つ」という意味の動詞からできた言葉です。そしてダルマは名詞ですから、「保つもの」というイメージの言葉です。例えば、ダルマには法律という意味がありますが、それは法律は社会の秩序を保つ「もの」だからです。また例えば、自然法則は宇宙の進行を保つ「もの」ですので、法則という意味もあります。そしてその法則を説く「教え」という意味もあるわけです。

そういうわけで、アビダルマというのは「ダルマについて」「法について」という意味であり、「法の研究」を意味するわけです。つまり、アビダルマというのは、「釈迦の説いた教えについての研究」を意味すると、一応は解釈できます。

さて、ここでこのダルマという「もの」についてもう少しだけ掘り下げてみることにします。先ほども言ったように、ダルマというのは「保つもの」というイメージの言葉であり、仏教では「存在なり現象なりの最小の単位となる構成要素」を意味することがあります。この場合のダルマは、「固有の性質を維持する『もの』」を意味する言葉です。

抽象的で理解しづらいと思うので、話を具体的にしましょう。第3回で紹介した、初期仏教の無我説をめぐるお話をちょっと思い出してください。経典の中で釈迦は、人間を構成する要素である五蘊(色・受・想。行・識)のどこにも「自分」は見い出せないことを根拠に、無我を説いていました。また、『ミリンダ王の問い』という経典では、轅・車軸・車輪・車室・車台・軛・軛綱・鞭打ち棒のどこにも車の本体は見い出せず、爪や歯や皮膚や肉や筋や骨や骨髄その他その他のどこにもナーガセーナの本体は見いだせぬがゆえに、車もナーガセーナも名前だけ、言葉だけの「もの」に過ぎず、実体はないのだという論法で無我を説いていました。

いずれも、「全体などという『もの』はない。どの部分を取り上げてみても全体は見い出せないし、本体や核となるような「もの」は見つからないではないか」という論法です。

しかし、そうすると疑問が生じてきます。色・受・想・行・識という構成要素が集まって、あたかも人間という「もの」が確固として存在するかのように見えているだけであり、実際には人間などという「もの」は存在しないというが、その論法でいくと、色や受や想や行や識は実在するということになるのではないか。机や椅子やギターというのは名前だけ、言葉だけの仮の「もの」であり実在しないかもしれないけど、そういう机(仮)や椅子(仮)やギター(仮)を構成する、いわば素粒子みたいにそれ以上分割することができない最小の構成要素=ダルマは確固として実在するのではないか。

全体という「もの」は存在せず部分に還元されるというのなら、部分という「もの」は確固として実在するのではないか。そういう疑問が生じるわけです。

こういう問題について、「お釈迦様は、机や椅子やギターや「自分」が実在するという考え方は退けたが、眼根や耳根や鼻根や舌根や身根といった構成要素(ダルマ)については実在すると説いた。それらのダルマは過去・現在・未来にわたって確固として存在し続ける。そしてそれぞれのダルマは、他のダルマと区別される固有の性質をもち、その性質を過去・現在・未来にわたって維持し続けると説いたのだ」と考える部派が出てきました。それが、以前も少し登場してもらった説一切有部という部派です。

この説一切有部は、数ある部派の中でも最も勢力が大きかった部派の一つだと言われています。略して有部と言います(以下では有部と表記することにします)。「説一切有」という言葉を文字通りに取るなら、この部派は「一切(の『もの』)が有ると説く部派」だということになりますが、先ほども申し上げたように、有部は机や椅子やギターが実在するとは考えません。有部が確固として実在するとみなしたのは、あくまでも眼や耳や鼻や舌や身や意といったダルマです。

机や椅子やギターはいずれも燃やせばなくなってしまうし、どんなに大切に保管してもいつかは壊れる。そうやって世界が無常に変化し続けるなかでも、固有の性質を失わずに維持し続ける眼や耳や鼻や舌や身や意といったダルマが実在する、と有部は説くわけです。

さて、先ほど私は、アビダルマというのは「ダルマについて」「法について」という意味であり、「法の研究」を意味すると言いました。そして、ダルマという言葉は「存在なり現象なりの最小の単位となる構成要素」を意味することがある、とも言いました。すると、アビダルマという言葉は、「釈迦の説いた教えについての研究」のことだと考えることもできますが、「存在なり現象なりの最小の単位となる構成要素の研究」とも解釈できるわけです。

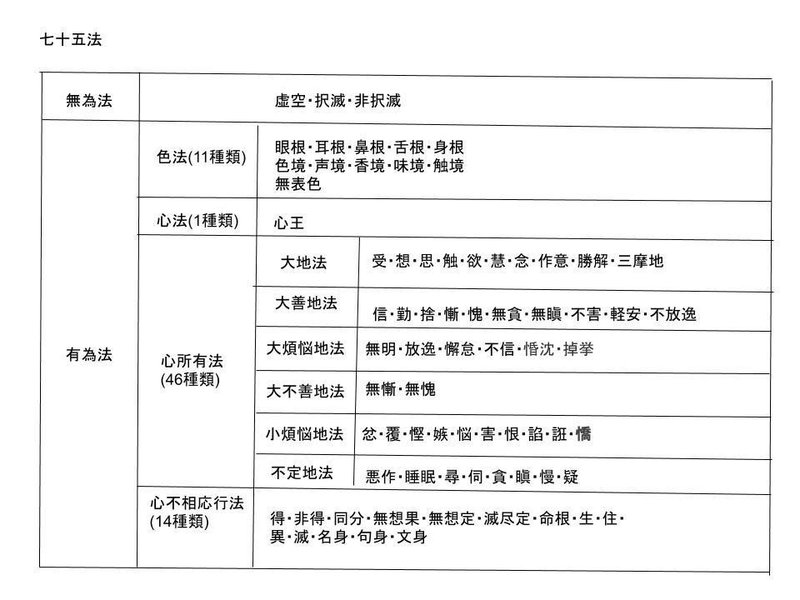

実際、有部は、存在なり現象なりの最小単位をどんどん分析していったのです。そして、この宇宙は全部で75種類のダルマ(七十五法)から構成されており、この75種類のダルマが組み合わさったり関係しあったりすることで(縁起することで)、この宇宙のあらゆる現象が起こっているのだ、という理論が“歴史的に形成”されていきました。世界のすべてを有限個の要素の組み合わせや(因果関係を含んだ)関係や相互作用によって説明しようとしたわけです。

ちょっと細かい話をすると、今「“歴史的に形成”されてい」ったという微妙な言い方をしましたが、これは、有部が最初からこの世を構成する要素は全部で75種類だという立場を一貫してとっていたわけではないからです。というのも、部派仏教のアビダルマ文献は今からおよそ2000年前につくられ始め、その後約500年にわたって制作され続けました。およそ500年もかけて発達した理論体系ですから、思想の時代的な変遷もありますし、アビダルマ文献の間でいろいろと矛盾もあります。

有部の理論体系を述べた文献のなかでも、最も完成され整った形をしている『倶舎論』という書物があります。この書物はその後中国や日本に伝わって大いに研究され、中国仏教や日本仏教にも大きな影響を与えた重要な本なのですが、その『倶舎論』にしても、この世を構成する要素は全部で75種類だと言っているわけではなく、そこで確定的に説かれているのは71種類のダルマだけです。

その後中国で唐の時代に書かれた『倶舎論記』という『倶舎論』の註釈において、残りの4種類のダルマが確定され、七十五法として確立し定着したのです。ですから、本によっては「有部は七十五法を実在とみなした」と書いてあったりしますが、それは厳密に言えば誤りです。

話が脱線しました。ともあれその75種類のダルマには具体的にどのような「もの」があるこというと、以下の表のようになります。

これらの七十五法のすべてについて詳細に説明している余裕はないしこの雑文ではその必要もないので、ここではナーガールジュナの思想に絡んでくる範囲で最低限の説明をするにとどめることにします。

まず、七十五法は72種類の有為法と3種類の無為法に大きく分けられます。有為法というのは「原因・条件によってつくられた『もの』」という意味です。これは逆にいえば、原因・条件がなくなれば滅びるということであり、有為法は変化し続けてやまない無常な「もの」だということになります。

これに対して無為法というのは、「原因・条件や変化を離れた不変で常住な『もの』」だということになります。表の無為法のところを見ると、虚空・択滅・非択滅という三つのダルマがあがっています。

このうちの非択滅についてはいったんスルーして、まず虚空について。これはざっくり言えば空間のことです。物体が移動したり存在したりする、からっぽの領域です。現代風に言えば、「絶対的な真空状態」とでも言えるかと思います(まぁ現代科学では真空も空虚ではないということになっていますが)。ともあれ、この虚空は、他のダルマに作用したり関係したりせず、絶対不変ということになっています。ただただからっぽの容器としてそこにあるだけ、という具合なので変化もしないというわけです。

次に択滅というのは、「煩悩が完全に沈められた静謐な状態」のことです。有部の説では、択滅が仏教の最終目標として、独自のダルマとして設定されているわけです。

少し脱線すると、有為法とか無為法とか言うときの有為という言葉は、かの有名な日本の「いろは歌」にも登場します。すべてのかなを一回ずづ使った、あの「いろは歌」です。

色は匂へど散りぬるを(どんなに栄華を誇っていても散ってしまうのだから)

我が世誰ぞ常ならむ (我がこの世に誰か常住なる人がいようか、何も常なるものはない)

有為の奥山今日越えて(つくられたものが移りゆく迷いの世界を、今は超克して)

浅き夢見じ、酔ひもせず (もう浅い夢は見まい、酔いもしない)

「いろは歌」は、有為法=「原因・条件によってつくられた『もの』」が織りなす無常な迷いの世界を<いま>越えようとする仏教的な歌です。

さて、ここでこのような疑問を抱いた方がおられるかもしれません。

仏教ではすべては無常であると説いているんだよね。でも、有部は無為法は三つあると言っている。無為法は、「原因・条件や変化を離れた不変で常住な『もの』」のことだから、有部は不滅の「もの」が存在すると言っていることになる。これはすべては無情であるという教えと矛盾するんじゃないの、と。

こういう疑問を抱いた方に思い出していただきたいのは、以前、無常やドゥッカや無我について説明した際に引用した、初期経典の『ダンマパダ』に出てくる次の一節です。

一切のつくられたものは無常である。(『ダンマパダ』第277偈より)

一切のつくられたものはドゥッカである。(『ダンマパダ』第278偈より)

一切のものは無我である。(『ダンマパダ』第279偈より)

よく見ると、この世のすべてが無常であるとは言っていないのです。「一切のつくられたもの」は無常であるとは言っていますが、「つくられたものでないもの」については無常だとは言っていません。それに対して、無我を説いた第278偈では、「一切のもの」は無我であると言っています。

この諸行無常(一切のつくられた「もの」は無常である)と諸法無我(一切の「もの」は無我である)の違いについては、古い経典の段階ですでに厳密な区別がつけられています。諸行無常の「行」という言葉は、五蘊の一つである行(意志作用)と見た目は同じですが、意味は異なります。諸行無常の「行」は意志作用ではなく、「(原因や条件によって)つくられたもの」という意味です。つまり、有為法のことです。五蘊の一つである行よりもはるかに広い意味の言葉です。

そういうわけで「諸行」というのはすべての有為法のことですが、それに対して諸法無我という場合の「諸法」という言葉は、有為法と無為法をあわせたすべてのダルマのことであり、「一切のもの」を意味するわけです。「つくられたもの」(有為法)であろうが「つくられたものでないもの」(無為法)であろうが、とにかくこの世のすべてを含むわけです。よって当然のことながら、諸行よりも諸法の方が範囲が広いことになります。

では、諸行の範囲に含まれない、「つくられたものでないもの」とは一体何なのかと言うと、有部の見解では択滅・非択滅・虚空の三つだということになるわけです。

後世の有部の見解を待たずとも、「一切のつくられたもの」(諸行)と「一切のもの」(諸法)の区別は初期仏教の頃から厳密につけられており、択滅=涅槃の境地については無常ではないと考えられていたようなのです。

自我については、空間であろうが涅槃の境地であろうが自我ではありませんから、「一切のものは無我である」と言うことができるわけですが、「一切のものは無常である」となると、涅槃の境地も無常だということになっておさまりが悪い……ともあれ、諸行無常とは言っても、諸法無常とは言わないわけです。

無為法についてはこれくらいにして有為法に行きましょう。有為法は色法、心法、心所有法、心不相応行法の4つに分けられています。

色法は物質的要素です。ここには、眼根・耳根・鼻根・舌根・身根とか、色境・声境・香境・味境・触境といった、以前説明した六根六境(十二処)に含まれている物質的要素が見えます。

次に、心法と心所有法というのは心的要素です。心法というのは五蘊の一つである識のことです。心所有法というのは、ざっくり一言で言えば、「心法に付随して生じる様々な反応」です。ここには、五蘊の受や想であるとか、あるいは様々な種類の煩悩なんかが含まれています。

最後の心不相応行法というのは、「色法のような物質的要素でもなく、心法と心所有法のような心的要素でもない、一種のエネルギーのような要素」です。とはいっても、物理学のエネルギー概念のように体系的にまとめられているわけではなく、「当時の人たちがこの世の様々な現象を観察した結果、色法にも心法にも心所有法にも分類できないダルマをどうしても想定しなければならなくなり、それを片っ端から集めてきてぶち込んだ」的な感じです。したがってここにあがっている14種類のダルマの内容は個々バラバラだったりします。

さて、ここで一つ少し注意していただきたいことがあります。それは、有部が実在すると主張する有為法は、物体とはちょっと違うということです。有部が実在すると主張する有為法は、どちらかというと「属性」や「性質」に近い概念です。

以前も言ったことの繰り返しになりますが、通常我々は、例えば椅子でいくと、まず椅子というものが実在していて、その椅子にいろとか形とか、あるいは「かたい」とか「ざらざらしている」とかいった属性があると考えます。しかし、初期仏教でも部派仏教でもそうは考えません。存在するのは色境や香境や味境や触境などであって、そうしたダルマが、六根によって捉えられ認識されると考えるのです。

人間が椅子という「もの」が実在すると考えるのは、色境や香境などの個々のダルマを六根が捉えたあとに、それらが(有部の分類でいえば心法と心所有法に含まれる)心的なダルマたちによって恣意的に統合されることで「椅子」という架空の集合体が実在すると錯覚するからだということになるのです。以前紹介した『ミリンダ王の問い』という経典に出てくる「車のたとえ」のように、車というのは言葉だけの「もの」であるということになると、こういう考え方がでてくることになるわけです。そこに実在するのは、「属性」や「性質」だけだということになります。

少し脱線すると、このような考え方は、必ずしも仏教内部にのみ見られる思想ではありません。例えば西洋でも、アインシュタインに大きな影響を与えた物理学者・哲学者のエルンスト・マッハも似たような考えを提示しています。

我々は日常の経験において、直接的には色や形や音や匂いなどの感覚要素の複合相を得るのみだとマッハは考えました。これは、自我や物体などが存在するのではなく、色や形や音や匂いといったような諸々の感覚要素があるのみだという見方です。まず最初に物体が実在していてそれが人間にいろんな感覚をもたらすのではなく、諸々の感覚要素が複雑に絡みあって物体が形作られ、あたかもそれが実在するかのように見えるのであり、物体とは、諸々の感覚要素の複合体に対して人間がつけた記号=言葉にすぎないと言うのです。

「色、音、熱、圧、空間、時間、等々は、多岐多様な仕方で結合し合っており……この綾織物から、相対的に固定的・恒常的なものが立現れてきて、記憶に刻まれ、言語で表現される」(廣松渉『事的世界観への前哨』)とマッハは言っています。いわば、物体があるのではなく「こと」があるのみだという見方です。まず「自分」が確固として存在していて、これまた確固として存在している物体を対象として認識するという世界観を退け、「自分」でも物体でもなく「こと」を中核として世界を見ていくという発想をとるわけです。

ともあれ有部の理論体系では、無為法を除くと、物質的要素(色法)と心的要素(心法と心所有法)とエネルギー的要素(心不相応行法)が組み合わさり関係し相互作用することで宇宙のあらゆる現象が起こっているのだと考えるわけです。絶対的な全知全能の神様がいて、不可思議なパワーで世界を動かしたり、人々に何かを強制したりするとは考えないという点は、初期仏教と同じです。

そして有部は、それらの要素(=ダルマ)はいずれも、他の要素と区別される固有の性質をもち、その性質を過去・現在・未来にわたって維持し続けると考えたのです。これを、三世実有説と言います。この説についてこれから順を追って述べます。三世実有説について説明するためにまずその前提として、刹那滅という仏教用語について説明することにします。この刹那滅論は、インド仏教の多くの学派によって承認されている説です。

刹那滅論というのは、ある瞬間にこの世に生じた有為法は、必ず次の瞬間には滅するという理論です。ここでいう「ある瞬間」というのは、「これ以上は分割できない最小の時間単位」と考えてもらっていいかと思います。有部の理論でいくと、先ほどの表に出てくる72種類の有為法は、どれも瞬間瞬間に生じたり消滅したりしているということになります。そしてある瞬間にダルマが消滅すると、そのダルマが原因となって、次の瞬間にそのダルマと非常によく似たダルマが結果として生じます。

この原因と結果の流れは続いていきますが、原因となったダルマと、そのダルマが消滅した結果として生じたダルマは全く同一の存在というわけではありません。すべてのダルマは各瞬間に、一瞬前とはほんのわずかではあるが別のダルマへと生まれ変わり続けており、同一性を保ってはいない、という理論です。テーブルとか椅子とかギターとか本とか人間とかいった「もの」は、いずれも有為法から構成されているわけですから、この刹那滅によってほんの少しずつ朽ちていく。でも、それは時計の短い針の動きよりもゆっくりしていますから、人間はそれを日常的に認識することはできず、目の前のテーブルや椅子やギターや本や人間が固定的・安定的に存在し続けているかのように錯覚する。そういう話になるわけです。

具体例をあげましょう。例えば、ここに壺があるとしましょう。この壺は、もちろん無為法ではなく有為法でできています。もう少し細かく言うと、色法に分類されている色境・香境・味境・触境で構成されています。人間は通常、この壺が固定的・静止的にそこに存在していると考えます。今そこにある壺は、床に落っことして割ったりしない限りは5分後も10分後も変わらずにそこにあると考えるわけです。では、1000年後とか1万年後とか10万年後にはこの壺はどうなっているでしょうか。当然、古びてボロボロになっています。どんなに保管状態がよかろうと、どんなに大切にしようと、いつかはそうなる。

さて、有部ではこの壺をめぐる現象をどのように捉えるかというと、壺を構成している色境・香境・味境・触境がそれぞれ、消滅してはほんのわずかに違うダルマへと変化し、消滅してはほんのわずかに違うダルマへと変化し、ということを一瞬一瞬繰り返していると考えるのです。一瞬一瞬朽ち続けているわけです。

ですが人間はそういう微細で流動的な変化を捉えることができず、目の前の壺が固定的・静止的にそこに存在し続けていると錯覚する。実際には色境や香境といったダルマが生じたり滅したりしているだけなのに、そこに壺とか一万円札とかメルセデス・ベンツの車とか一億円の値段がついた絵画とかイケメンとか絶世の美女とかいったような「もの」が固定的に確固として実在していると思い込んで、それに執著して苦しむ、ということになるわけです。

以前あげた例をもう一度あげると、例えば、朝会社に行って上司の顔を見て、「今日はいちだんと憂鬱そうだなぁ」「何かあったのかなぁ、寝たきりの親父さん(95歳)は大丈夫なのかなぁ」などと思った「自分」と、憂鬱そうな上司の顔という情報を取り込む前の「自分」は、同じでしょうか。今まで「自分」の内部になかった情報を取り込み、内面に変化が生じた以上は、全く同じとは言えないでしょう。一瞬一瞬外界の情報が取り込まれ、それに対して喜怒哀楽を覚えている意識は、まさに刹那滅の「もの」です。己の身体を眺めてみても、新陳代謝によって一瞬一瞬全身の細胞が入れかわり続けています。固定的で変わらない確固たる「もの」も、連続性や持続性がある「もの」も、どこにも見いだせません。

「意識などであれば刹那滅だと言えるかもしれないが、色境などの物質的要素が刹那滅であるというのは極端な見解ではないか。個々のダルマは刹那滅ではなく、例えば10分ごとにわずかに朽ちるといった具合に、一定期間変わらずに存在し続けた後にわずかに朽ち、また一定期間変わらずに存在し続けた後にわずかに朽ち、といったことを繰り返しているのではないか」という考え方もありうるでしょう。

しかし、インド仏教はこういう立場をとりません。例えば壺が、刹那滅論が言うように一瞬一瞬朽ちているのではなく、二瞬の間だけ壺としての同一性を維持しては少し朽ち、また二瞬の間だけ同一性を維持しては朽ち、ということを繰り返しているのだと仮定するとおかしなことになると、後世のモークシャーカラグプタという人(11世紀から12世紀頃の人。この人は経量部という部派に属していたようです)が指摘しています。

かりに二瞬間だけ存在するという本性をもって生じてきたとしても、第一の瞬間におけると同様に、第二の瞬間においても二瞬間存在するものであるはずだから、そこでもまた二瞬間存続するはずである。こうして、第三の瞬間においてもその同じ本性をもっているのだから、いつまでたっても決して滅することはないであろう。(モークシャーカラグプタ『認識と論理』 梶山雄一訳)

つまりこういうことです。ある壺に、「3秒間全く朽ちずに同一の壺であり続ける程度の能力」があると仮定しましょう。この壺は3秒経過するとほんの少しだけ古びて、そこからまた3秒たつとまたほんの少しだけ古びて、ということを繰り返しているということになるはずなのですが、そうはならないのです。例えば2.9秒経過したときにその壺は、こう言うでしょう。

「ちょっと待った。おれには『3秒間全く朽ちずに同一であり続ける程度の能力』があるから、今のおれは2.9秒前の自分と全く同一な存在だ。おれは2.9秒前から一ミリも変化していない。そうである以上、今この瞬間のおれにも、これから『3秒間全く朽ちずに同一であり続ける程度の能力』がある。よって今この瞬間から0.1秒後におれが古びるということはない」

すなわち、壺やギターやテーブルや椅子が「一定の期間だけ同一であり続けてわずかに朽ち、また一定の期間だけ同一であり続けてわずかに朽ちるということを繰り返している」と仮定すると、壺もギターもテーブルも椅子も不滅であるというありえない結論が導かれてしまうというわけです。これは、その「一定の期間」が3秒であろうと二瞬であろうと同じことです。

さて、それではここまで述べてきたことを前提に、有部が提示した三世実有説(ダルマはいずれも、他のダルマと区別される固有の性質を過去・現在・未来にわたって維持し続けるとする説)について説明します。

我々は通常、現在の「もの」だけが存在するのであり、過去の「もの」や未来の「もの」は存在しないと考えています。例えば、今音楽を聴いているとしましょう。ある瞬間に聴こえた音は、次の瞬間には消えてしまい、存在しなくなります。つまり、過去の音は現在の時点においてはもはや存在しないわけです。未来の音についても、それがこの世に現れるまでは存在していません。ですから未来の音についても、現在の時点ではまだ存在しないわけです。

このように、常識的な考え方でいくと、現在にのみ音が存在するのであって、過去や未来には音は存在しないということになります。しかし、有部はこういう見方をしません。有部は、「現在の有為法が実在しているのと同様に、未来の有為法も過去の有為法も実在している」と考えるのです。

これは現代の日本人から見るとケッタイな主張ですし、インド仏教史全体を見てもかなり特異な見解です。このような説を認めない人やグループが、インド仏教内部にもいっぱいありました(例えば、先ほど登場していただいたモークシャーカラグプタという人が属していたと言われている経量部という部派は、「現在のダルマだけが実在しており、過去や未来にダルマは存在しない」という、我々の常識に近い立場をとっています)。

ともあれ、有部の主張を聞いてみましょう。有部によると、未来という領域には、条件がそろえば現在という領域に移行してきて“作用”することができる可能性のある有為法がすべて存在しています。簡単に言えば、未来という領域には、これから起こる可能性がある有為法がすべて存在していることになります。もちろんその量は無限大です。

ただ、そのなかには、これから起こる可能性が完全に断たれたため、現在に移行してくる可能性がなくなって未来に閉じ込められてしまった有為法も存在しています(ちなみに、これらの有為法はもはや現在に現れることはないのですが、そうやって未来に存在する有為法をそのまま未来に閉じ込めてしまって、決して現在に現れない状態にするのが、さっき説明をスルーした非択滅という無為法です)。

逆に言うと、現在へと移行する可能性を保持した有為法は、条件がそろえば現在に現れ出ます。そうやって現在にやってきた有為法は、一瞬だけ現在に存在して“作用”した後、次の瞬間には過去へと移行します。現在に有為法が滞在する時間はその一刹那だけです。そして現在のある瞬間に有為法が一刹那だけ“作用”した後で過去へと去ると、その有為法が原因となって、次の瞬間にはその有為法と非常によく似た(似てはいるけれどわずかに違う)有為法が未来から現在へと移行してきます。その新しい有為法も“作用”した次の瞬間には過去に移行し、またそれとよく似た有為法が未来から移行してきて……という具合に続いていくわけです。このプロセスによって過去に移行した有為法は、二度と現在に現れることはありません。そのまま過去という領域にずっと存在し続けます。

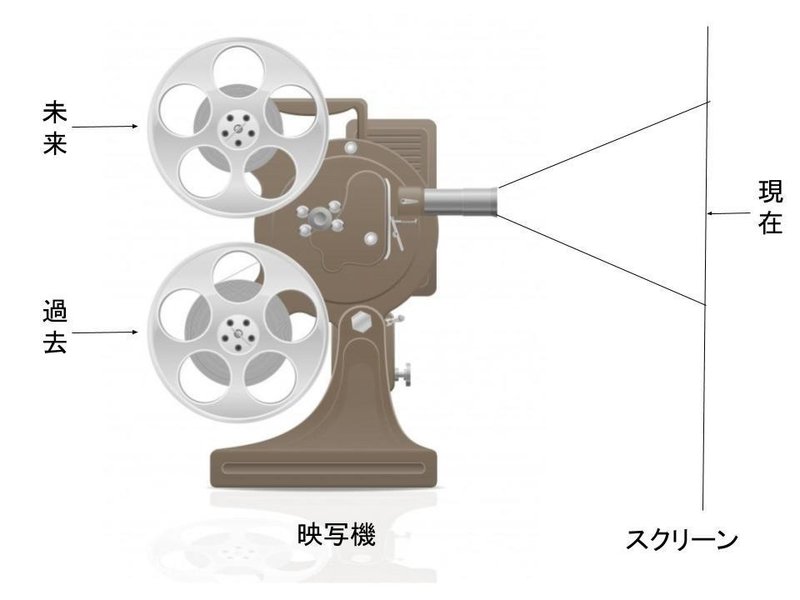

未来に存在している無数の有為法のうち、条件がそろった「もの」だけが一刹那だけ現在という場所を通過し、そのダルマに固有の作用を行い、次の瞬間には過去に去る。これが有部の語る刹那滅論であり三世実有説です。

この特異な理論は、映画の映写機にたとえられることがあります。映写機は、上下の大きなリールと、その中間に置かれた映写用のランプからできています。上のリールには、これから上映されるフィルムが巻かれており、それが下のリールへと巻きとられていく。そして巻きとられる途中にあるランプが光をフィルムに向かって投射すると、その先にあるスクリーンに映像が映ります。

映画のフィルムは、一コマ一コマの写真が連続してつながってできています。上のリールから下のリールへとフィルムが巻きとられるとき、ランプの前をその一コマ一コマが通過していきます。コマは、ランプの前を通り過ぎる瞬間だけ、スクリーンに映し出されます。映し終わったコマはすぐに下のリールへと巻きとられてしまいますが、次のコマがランプの前にやってきて今度はその映像がスクリーンに映る。一コマ一コマは静止した写真なのに、それを連続してスクリーンに映していくと、映像がぬるぬる動いているかのように人間は錯覚する。そういう仕組みです。

三世実有説の場合、上のリールに巻かれているフィルムが未来の有為法であり、スクリーンに映っているのが現在であり、下のリールに巻きとられてしまいもう“作用”することがないフィルムが過去の有為法である、ということになります。

ただし、この映写機のたとえには、有部の理論に当てはまらない部分もあります。それは未来の領域です。映写機の場合、どのコマがどういう順番でランプの前に流れてくるかはすべて最初から決まっています。同じ映画なら、コマの順序が決まりきっているからこそ、どの映画館でみても同じ内容になります。

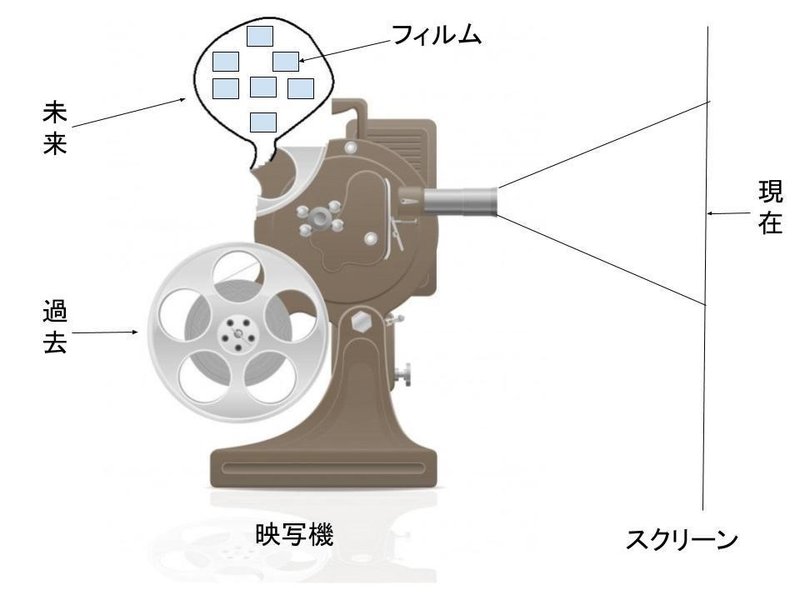

しかし、有部の三世実有説では、これから起こることはすべて最初から決まりきっているわけではありません。先ほども言ったように、三世実有説では、未来という領域には、これから起こる可能性がある無限大の数の有為法がすべて存在しています。その中から、条件がそろった有為法だけが現在に流れてくるわけです。どの有為法が現在に流れてくるのかは、すでに過去へと去った有為法や、現在作用している有為法によって条件づけられ決定されていきます。三世実有説は、ラプラスの悪魔みたいな決定論ではないわけです。

そうすると、三世実有説を映写機でたとえるなら、ランプの上にあるのはリールではなく、超でかい袋だと考えた方がいいということになります。この超でかい袋の中に、一コマ一コマの写真(これからランプの前に流れてくる可能性がある有為法)が無数に存在しており、そこから条件がそろった「もの」だけが一瞬だけランプの前に出てきてスクリーンに映し出され、たちまち下のリールへと落ちていく。そういうことになるわけです。

現在だけに視点を据えればあらゆる有為法は刹那滅ですが、過去・現在・未来の全体を眺めれば三世実有で、あらゆる有為法はずっと存在しているということになります。現在という一瞬に現象として現れる有為法は、過去・現在・未来にわたって実在する。現在という一瞬に現れる現象の背後には、過去・現在・未来にわたって実在する本体=「もの」が実在する。有部というグループは、仏教で言われる諸行無常を、このように実在論的に解釈したわけです。

さて、ここまでお話してきたのは、有部の築き上げた理論体系のほんのごく一部でしかありませんが、この雑文の目的に照らすとこれだけは決して落とせないと思われる部分についてはこれで説明しました。

有部がなにゆえこのように有限個のダルマの結びつきによってこの宇宙について説明する体系を樹立したかというと、一つには無我説を証明するためだという側面があります。確かに、七十五法をまとめた先ほどの表のどこにも、「我」だの「自分」だのといった「もの」は出てきません。しかし、ダルマが本体として過去・現在・未来にわたって実在するという有部の理論は、結局のところ何かが確固として実在するという見方であり、こういう実在論的な見方は無常や無我を説いた釈迦の教えに反するものなのではないかという批判が出てくるわけです。

少し後世の人ですが、5世紀の有部を代表する論客だったサンガバドラ(衆賢)という人がいます。ある他学派の人が、サンガバドラに対して三世実有説に関するこんな質問をしました。

「いったい過去と未来にある火の実体というのは、燃えるものなのか燃えないものなのか。もし燃えるならばそれは現在の火と区別がなくなるし、もし燃えないならば、そもそも火の本性をもたない、といわねばならないではないか」と。サンガバドラはこう答えました。

「過去・未来の火は実体はあるけれども作用をもっていない。実体とは知られるものということである。知られるという点でそれが存在だといわれるのであって、作用をもっているからではない」と。

ここで重要なのは、「実体とは知られるものということである。知られるという点でそれが存在だといわれる」という部分です。サンガバドラの定義では、「存在とは、対象となって認識を生じるもの」です。この定義でいくと、燃えていなくても、目には見えなくても、火という概念の対象になる「もの」は火の本体であり実体である、ということになります。そうすると、火の実体とか本体とかいうのは、火という概念=言葉を実体視した「もの」だということになります。サンガバドラは5世紀の人ですが、このような考え方は有部には早いうちから存在していました。

このような有部の見方を踏まえると、こう言えます。

現在という一瞬にだけ「現象」として現れる有為法の背後にある、過去・現在・未来の三世にわたって存在し続ける「本体」「本質」という「もの」の正体は、言葉です。

有部の見方の背景には、「存在する『もの』は、対象となって認識を生じる『もの』であり、知られる『もの』であり、言葉の対象となる『もの』のことである。そして、対象と言葉はきれいに一致する」という見方があります。本という言葉があるのは対象物として本という「もの」が実在するからであり、ギターという言葉があるのは対象物としてギターという「もの」が実在するからであり、音楽という言葉があるのは対象物として音楽という「もの」が実在するからであり、ノイズという言葉があるのは対象物としてノイズという「もの」が実在するからである――そういう種類の考え方です。

有部は、色とか受とか想とかいった言葉に対応する有為法が実体として三世にわたって存在すると考えることで、ダルマ=言葉=「もの」を実体視し、いわば「小さな絶対者」にしてしまったのです。この「小さな絶対者」は、過去・現在・未来の全体を眺めると、縁起説が言うような形で条件づけられることはなく、独立して自立的に存在し続ける「もの」であり、三世にわたって確固として存在し続けることになるわけです。こういう実在論的な見方に対する批判が仏教内部からも出てくるようになるわけです。

さて、話が徐々にナーガールジュナの思想へと近づきつつありますが、今回はこれぐらいにします。(続く)

続きはこちら

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?