「即」という名のアポリア 番外編 その3

番外編その2はこちら

『カーラチャクラ・タントラ』――インド密教の集大成

前回は、人間の死のプロセスを假想的にシミュレートする父タントラ系の「空」と、性快感を極限まで高め、至高の快楽という形で仏の究極の智慧を体得しようとする母タントラ系の「楽」について、駆け足ではありますが見てみました。この父タントラ系と母タントラ系の二つの流れはやがて接近するようになります。例えば、父タントラ系の①顕明(空)・②顕明増輝(極空)・③顕明近得(大空)・④光明(一切空)の「四空」と、母タントラ系の①歓喜・②最勝歓喜・③離喜歓喜・④倶生歓喜の「四歓喜」は対応しており、パラレルであるという思想が登場したりします(ただし、両者の対応関係については諸説あり、文献によって書いてあることが異なっています)。

そういう流れを汲んで、10世紀から11世紀ごろに『カーラチャクラ・タントラ』が成立します。『カーラチャクラ・タントラ』は、父タントラ系と母タントラ系を統合し、それまでのインド密教を集大成しようとした経典で、インド仏教最後の経典の一つです。ここでは、『カーラチャクラ・タントラ』が、父タントラ系と母タントラ系をどのように折衷・統合しようとしたのかを少し見てみましょう。

『カーラチャクラ・タントラ』の究竟次第

まず『秘密集会タントラ』では、瞑想が深まるにつれて陽焔相・煙相・蛍光相・灯似焔相・常顕明相という五相(5つのヴィジョン)があらわれると説かれていました。そして『秘密集会タントラ』の解釈学派である聖者流では、常顕明相を顕明(空)・顕明増輝(極空)・顕明近得(大空)・光明(一切空)の四段階に分けました。これを「四空」と言います。このことは前回述べたとおりです。

これに対して『カーラチャクラ・タントラ』では五相ではなく、①煙・②陽炎・③蛍の光・④灯明・⑤火焔・⑥月・⑦太陽・⑧羅睺星・⑨閃光・⑩青い滴という十相が説かれています。①~④は、「煙」と「陽炎」が逆になっていること以外は五相と同じです。⑤~⑩は、五相で言うと常顕明相に当たります。聖者流では常顕明相を四段階に分けましたが、『カーラチャクラ・タントラ』の系統では六段階に分けたことになります。『カーラチャクラ・タントラ』を註釈した『ヴィマラプラバー』という文献では、①~④は「夜のヨーガ」、⑤~⑩は「昼のヨーガ」と呼ばれています。まとめるとこうなります。

また、チャクラと脈管についても『カーラチャクラ・タントラ』では、四輪三脈ではなく六輪六脈を設定します。四輪三脈説では、チャクラは心臓・喉・頭部(眉間)・臍にあるとされていましたが、六輪六脈説ではそれに加えて生殖器の基底部と頭頂にもチャクラを設定するので、チャクラは六つになります。また、脈管については上半身と下半身にそれぞれ三本ずつ設定されますので、合計六本になります。そして、上半身では右脈管に血液、左脈管に精液、中央脈管に「風」が流れており、下半身では右脈管に便、左脈管に尿、中央脈管には精液が流れているとされます(ちなみに、左右の脈管は上半身と下半身で左右が反転します)。上半身は「風」の流れを重視する父タントラ系の説に近いですが、下半身は性的なエネルギーを重視する母タントラ系の説に近いです。二つの系統を統合しようとする意図が見られるわけです。

さて、『カーラチャクラ・タントラ』の究竟次第では、「六支瑜伽」と呼ばれる瞑想法が説かれています。六支瑜伽は、①抑制・②禅定・③止息・④総持・⑤憶念・⑥三摩地の六段階から構成されています。まず①の抑制では、「風」が抑制され生命活動が収束します。この段階で早くも、「夜のヨーガ」と「昼のヨーガ」の十種のヴィジョンが出現します。次に②の禅定では、これらのヴィジョンが堅固になり、脈管が浄化されるそうです。③の止息では、呼吸をコントロールする「クンバカ」(前回紹介しました。繰り返しになりますが、オウム真理教の「クンバカ」とは全く違いますし、水に潜ったりもしません)によって、「風」が中央脈管に流入し始めます。そして④の総持では、中央脈管に流入した「風」が脈管内に保持されるそうです。

⑤の憶念では、パートナーとの性的ヨーガを通じて快感が高められます。それに従って白い菩提心(精液)は水滴状になって身体の下部から中央脈管を通じて上昇し、赤い菩提心(血液)は頭頂から中央脈管を通じて下降するとされています。前回申し上げたように、母タントラ系の究竟次第では、下のチャクラで発生した快感が次第に上のチャクラへと波及していって四歓喜へ高められるという説もあれば、逆に上のチャクラで発生した快感が下のチャクラへと下降するという説もありました。白い菩提心は上昇して赤い菩提心は下降するという『カーラチャクラ・タントラ』の説は、二つの説を統合しようとしたものだと考えられるわけです。

最終的に⑥の三摩地では、白い菩提心と赤い菩提心が積み重ねられて中央脈管が満たされ、修行者は仏になるのだそうです。『カーラチャクラ・タントラ』では、仏に変容した修行者の身体を「空色身」または「虹身」と呼び、極限まで高められた快感を「最高の不変大楽」と呼んでいます。そしてこの両者が実現されることを仏の究極の境地とするわけです。

以上のように『カーラチャクラ・タントラ』の究竟次第では、前回述べた後期密教の瞑想法の様々な要素が巧みに統合されています。死のプロセスをシミュレートする父タントラ系の「空」と、性快感を極限まで高める母タントラ系の「楽」を統合したのです。ただし、この『カーラチャクラ・タントラ』の究竟次第は、まず「風」をコントロールする身体技法を先に行ってから、白い菩提心と赤い菩提心を中央脈管に積み重ねるという順序になっています。つまり、まず父タントラ系の身体技法を行ってから母タントラ系の身体技法を行うという順番になっているわけで、事実上母タントラを父タントラの上位に位置づけていることになります(実際、父タントラ系統の「夜のヨーガ」と「昼のヨーガ」と呼ばれるヴィジョンも早い段階で出現することになっています)。後世のチベットで最大の宗派となったゲルク派の教学では、父タントラ系の『秘密集会タントラ』の聖者流こそが最高の密教だとされますので、『カーラチャクラ・タントラ』との齟齬は議論を呼ぶことになりました。

身口意具足時輪曼荼羅

次に、『カーラチャクラ・タントラ』の曼荼羅も見てみましょう。『カーラチャクラ・タントラ』に基づく曼荼羅のなかでは、身口意具足時輪曼荼羅が有名です。身口意具足時輪曼荼羅は非常に規模が大きい曼荼羅で、曼荼羅の発展の最終段階とでも言うべきものです。これまでに紹介してきたインド密教の様々な要素を見事に統合してみせたものです。

身口意具足時輪曼荼羅は、内側から順に意密曼荼羅・口密曼荼羅・身密曼荼羅で構成されています。まず、一番内側の意密曼荼羅を拡大すると、次のような構図になっています。

意密曼荼羅には合計33の尊格が配置されており、正方形になっています。真ん中の①~⑨の尊格が配置されている場所は大楽輪と呼ばれています。この意密曼荼羅の外側には、一辺の長さが意密曼荼羅のちょうど2倍の正方形があります。これが口密曼荼羅です(㉞~㊶が配置されている場所です)。さらに外側には、一辺の長さが口密曼荼羅のちょうど2倍(つまり意密曼荼羅の4倍)の正方形があります。これが身密曼荼羅です。よって、意密曼荼羅・口密曼荼羅・身密曼荼羅の一辺の長さの比は、1:2:4となっています。大楽輪・意密曼荼羅・口密曼荼羅・身密曼荼羅は、前回紹介した母タントラ系のサンヴァラ六十二尊曼荼羅の、大楽輪・意密輪・口密輪・身密輪を受け継いで大幅に発展させたものです。

まず、大楽輪の真ん中の①には、この経典の中心となる尊格であるカーラチャクラが、その妃のヴィシュヴァマーターを抱いたヤブユムの姿で描かれます。それを囲んでいる②~⑨の尊格は、先ほど見た煙・陽炎・蛍の光・灯明・火焔・月・太陽・羅睺星・閃光・青い滴の十相を尊格化したものです。陀羅尼や教義上の命題などが尊格化されるというケースは今までも見てきましたが、『カーラチャクラ・タントラ』では、瞑想を通じて見られるヴィジョンが「擬人化」され尊格化されているわけです。なお、このように②~⑨の八体が十相に対応するとなると、尊格が二体不足することになりますが、十相のうち閃光・青い滴については、カーラチャクラとヴィシュヴァマーターに対応しているとされます。お気づきの方もおられるかもしれませんが、この大楽輪は、前回紹介した『ヘーヴァジュラ・タントラ』の九尊曼荼羅と同じ形をしています。大楽輪は母タントラの流れを汲んでいるわけです。

大楽輪の外側の⑩~⑰には、不空成就如来・宝生如来・阿弥陀如来・毘廬遮那如来の四仏と、ターラー・パーンダラー・マーマキー・ローチャナーの四仏母が描かれます。ただし、この曼荼羅で表現されている仏と仏母はそれだけではありません。というのも、前回申し上げたように、ヘーヴァジュラやチャクラサンヴァラやカーラチャクラといったイダム(守護尊)たちは、仏や菩薩の特殊なあらわれです。この曼荼羅の中心に描かれるカーラチャクラも、阿閦如来の化身だとされています。その妃のヴィシュヴァマーターは、金剛薩埵の化身だとされます。

よって、この曼荼羅で表現されている仏は、不空成就・宝生・阿弥陀・毘廬遮那の四仏に阿閦と金剛薩埵を加えた六仏だということになります。また、カーラチャクラは般若仏母を象徴し、ヴィシュヴァマーターは金剛界自在母を象徴しているともされます。ですのでここで表現されている仏母は、ターラー・白衣・仏眼・マーマキーの四仏母に、般若仏母と金剛界自在母を加えた六仏母となります。

さらにその外側の⑱~㉝には、六大菩薩と六金剛女と四忿怒尊が描かれます。忿怒尊はこの四体だけではなく、身密曼荼羅の外側にも仏頂転輪王と孫婆という二体の忿怒尊が描かれています。よって、これも合わせると六忿怒尊となります。そして六忿怒尊はそれぞれ、妃である六忿怒妃を抱いたヤブユムの姿で描かれます。以上の六仏・六仏母・六大菩薩・六金剛女・六忿怒尊・六忿怒妃の合計三十六尊が、『カーラチャクラ・タントラ』の曼荼羅を構成する基本要素となります。

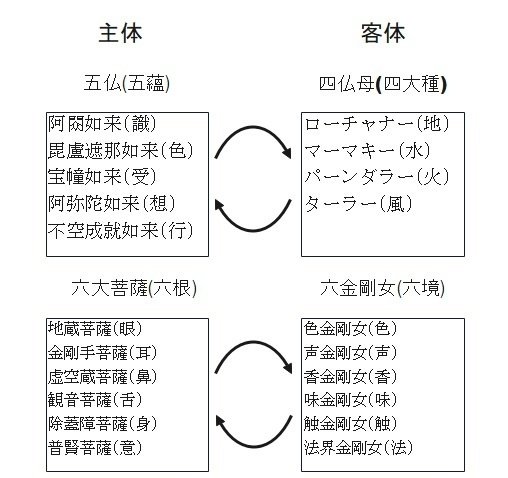

ここで思い出していただきたいのは、前回紹介した『秘密集会タントラ』ジュニャーナパーダ流の曼荼羅です。『秘密集会タントラ』ジュニャーナパーダ流の曼荼羅は、根本十三尊(五仏・四仏母・四忿怒尊)に六金剛女を加えた十九尊曼荼羅です。六金剛女は配偶者である六大菩薩と抱擁したヤブユムで描かれていたりします(六大菩薩は十九尊にはカウントしないのが通例になっています)。前回申し上げたように、これらの十九尊と六大菩薩は、五蘊や四大や六根六境などを象徴していました。前回掲げた図をもう一度見てみましょう。

このうち、十九尊曼荼羅の四仏母と六金剛女と六大菩薩は、『カーラチャクラ・タントラ』のそれと同じです。仏についても、『カーラチャクラ・タントラ』では五仏が六仏になること以外はほぼ同じです。十九尊曼荼羅の四忿怒尊も、『カーラチャクラ・タントラ』の㉚~㉝の四忿怒尊と同体であるとされます。以上のことから意密曼荼羅は、大楽輪の内側については母タントラ系の流れを受け継いだもので、大楽輪の外側については父タントラ系のジュニャーナパーダ流の流れを色濃く受け継いだものだと言えます。

さて、そういうわけで『カーラチャクラ・タントラ』の曼荼羅は、六仏・六仏母・六大菩薩・六金剛女・六忿怒尊・六忿怒妃を基本的な構成要素とします。六という数字が並んでいますが、『カーラチャクラ・タントラ』の曼荼羅は、言わば六元論です。六元論というのはどういうことなのか、少し見てみましょう。

まず、先ほど見たように『カーラチャクラ・タントラ』は、ジュニャーナパーダ流の十九尊曼荼羅の流れを汲んでいます。ですので十九尊曼荼羅と同じように、仏が五蘊を象徴したり、四仏母が四大(地・水・火・風)を象徴したり、六大菩薩が六根を象徴したり、六金剛女が六境を象徴したりしています。このようにして、我々が経験する現象世界のすべてを象徴する曼荼羅を構成しようとしている点では、十九尊曼荼羅と同じです。ところが『カーラチャクラ・タントラ』では、地・水・火・風の四大に虚空と智を加えました(智は知慧のことですから、これだけは精神的要素です)。そして、六仏・六仏母・六大菩薩・六金剛女・六忿怒尊・六忿怒妃はいずれも、この地・水・火・風・虚空・智の6つの要素を象徴しているというのです。この対応関係は、以下のようになっています。

さらに、この地・水・火・風・虚空・智の6つの要素は、六輪六脈(6つのチャクラと6つの脈管)ともパラレルな関係にあります。かくして『カーラチャクラ・タントラ』は、我々の身体にあるとされる六輪六脈を、六仏・六仏母・六大菩薩・六金剛女・六忿怒尊・六忿怒妃と対応関係に置くことで、曼荼羅と身体論を完全に六元論の体系へと統合するということをやってのけたのです。

ここで思い出していただきたいのは、第30回で紹介した金剛界曼荼羅です。金剛界曼荼羅は如来部・金剛部・宝部・蓮華部・羯磨部の五部によって構成されていました。五部はいずれも、真ん中に仏を置いて、その上下左右に(その部に属する)仏格を配置したものです。金剛界曼荼羅はこの配置によって、上下左右完全対称の整然とした曼荼羅を実現しました。言わば五元論の曼荼羅です。

でも『カーラチャクラ・タントラ』の曼荼羅は、六仏・六仏母・六大菩薩・六金剛女・六忿怒尊・六忿怒妃の合計36尊を基本的な構成要素としており、言わば六元論です。仏が五仏から六仏に増えているわけですから、金剛界曼荼羅の構図にそのまま六仏を放り込んでもうまくいきません。そこで『カーラチャクラ・タントラ』の曼荼羅では、カーラチャクラの上下左右の⑩・⑫・⑭・⑯に不空成就・宝生・阿弥陀・毘廬遮那の四体を配置するとともに、曼荼羅の中心には、阿閦如来の化身のカーラチャクラと、金剛薩埵の化身のヴィシュヴァマーターをヤブユムの姿で配置しました。つまり、ヤブユムを使って曼荼羅の真ん中に二体の仏を象徴的に配置したことになります。このようにして『カーラチャクラ・タントラ』は、上下左右完全対称という金剛界曼荼羅の極めて優れた特長を生かしつつ、同時に対称性の問題も解決した六元論の曼荼羅を生み出すことに成功したわけです。

意密曼荼羅の話が長くなりました。その外側も見てみましょう。意密曼荼羅の外側にある口密曼荼羅では、㉞~㊶に前回紹介した母天がヤブユムの姿で描かれ、それぞれの周囲に女神が八体ずつ配置されます。口密曼荼羅の外側の身密曼荼羅には、合計12個の円形の蓮華があります。それぞれの蓮華の中心には、ヒンドゥー教の神々がヤブユムの姿で描かれます。その上下左右に4体の女神が描かれ、その外側には8体、さらに外側には16体の女神が描かれます。よって、真ん中のヤブユムを2体とカウントすると、一つの蓮華のなかに描かれる尊格の合計は、2+4+8+16で30体となります。その蓮華が12個あるわけですから、意密曼荼羅の蓮華のなかに描かれる仏格の総合計は、30×12で360体となります。

この12個の蓮華は一年の12ヶ月を象徴しています。蓮華の中心に描かれる12のヤブユムはそれぞれ、12ヶ月を司る神として配置されているのです。ヤブユムのうち、男性神は一ヶ月の新月の日を象徴し、その妃は満月の日を象徴しています。ヤブユムを囲んでいる28体の女神たちは、新月の日と満月の日以外の二十八日を象徴しているのです。『カーラチャクラ・タントラ』は当時の天文暦学の理論を取り込んでいた(太陰太陽暦を採用していました)ため、このような発想が生まれたのです(この点についてはまた後ほど触れます)。

さて、今日我々が見かける身口意具足時輪曼荼羅では、身密曼荼羅の外側に、カラフルな円形の輪がいくつか描かれていたりします。

これらの輪は外側から順に、風輪(黒色)・火輪(赤色)・水輪(白色)・地輪(黄色)です。ここで思い出していただきたいのは、前回紹介した仏教の宇宙観です。仏教には、宇宙は成劫・住劫・壊劫・空劫のサイクルで生成と消滅を延々と繰り返しているという世界観があります。成劫においては、風輪→火輪→水輪→地輪の順に我々が住む世界の基盤が形成され(『倶舎論』の時点では風輪・水輪・地輪の3つだったんだけど)、壊劫においては逆に、地輪→水輪→火輪→風輪の順で解体していきます。これは、風→火→水→地の順に粗大な要素が生じて我々衆生が住む自然界が成立し、それが滅ぶときには地→水→火→風の順で滅ぶという世界観です。

また、これも前回述べたことですが、ジュニャーナパーダ流の『大口伝書』では、『秘密集会タントラ』で説かれる五相のヴィジョンについて、地が壊れると陽焔相があらわれ、水が壊れると煙相、火が壊れると蛍光相、風が壊れると灯似焔相があらわれ、最後に識が壊れると虚空のような常顕明相があらわれるのだと説いていました。つまり『大口伝書』は、五相のうちの最初の4つを人間の死のプロセスである四大の解体と結びつけて、最後の常顕明相を、四大の解体の後に起こる意識の解体と関連づけたわけです。ここでは、人間の死のプロセスと世界の消滅のプロセスが、四大という概念を媒介にすることでパラレルに捉えられているのです。密教は、この世のすべては仏のあらわれであり、大宇宙(仏の世界)と「自分」という小宇宙とが“本来的に”一つであるという立場をとります。ですので、このような見方が生まれるわけです。

『カーラチャクラ・タントラ』の曼荼羅で四大輪が描かれるのは、このような世界観を受け継いでいるからです。『カーラチャクラ・タントラ』とその註釈書である『ヴィマラプラバー』によれば、これらの四大輪の直径は、風輪は40万ヨージャナ・火輪は30万ヨージャナ・水輪は20万ヨージャナ・地輪は10万ヨージャナです。「ヨージャナ」というのは、古代インドの長さの単位です(漢訳では「由旬」と言います)。一ヨージャナがどれくらいの長さなのかは諸説あってよくわかっていません。そもそも昔のインドでは度量衡が統一されていませんでしたし、「一ヨージャナ=○km」と厳密に定義することはできません。一説をあげると、『倶舎論』には一由旬は八倶廬舎で、一倶廬舎は五百尋だと書いてあります。これでいくと、一由旬は8×500で4000尋となります。「尋」というのも中国や日本で慣習的に用いられた単位ですので、一定した長さではないから困るんですが、ひとまず一尋=六尺=約1.8mとすると、一由旬は1.8×4000で約7200m、すなわち約7.2kmとなります。もちろんこれは一つの大雑把な目安にすぎません。

話を戻しましょう。『カーラチャクラ・タントラ』の注釈書である『ヴィマラプラバー』には、意密曼荼羅は地輪の果てまでであり、その外側の口密曼荼羅は水輪の果てまでであり、さらに外側の身密曼荼羅は風輪の果てまでだと書いてあります。意密曼荼羅は四大輪のなかでは一番上にある地輪に相当し、口密曼荼羅は上から二番目の水輪に相当し、身密曼荼羅は一番下の風輪に相当するということです。先ほど申し上げたように、意密曼荼羅・口密曼荼羅・身密曼荼羅の一辺の長さの比は、1:2:4です。この三つの曼荼羅に対応する地輪・水輪・風輪の直径はそれぞれ、10万ヨージャナ・20万ヨージャナ・40万ヨージャナですから、その比は1:2:4です。このように、三密曼荼羅の一辺の比と、地輪・水輪・風輪のサイズの比が完璧に一致するわけです。このように『カーラチャクラ・タントラ』の曼荼羅では、曼荼羅のどの部分が、宇宙のどこに相当するのかがこと細かに規定されています。そうすることで『カーラチャクラ・タントラ』の曼荼羅は、我々が住む宇宙と曼荼羅が(度量衡の面でも)完全にパラレルだという思想を表現しているのです(そういうわけですので四大輪は、本当は意密曼荼羅・口密曼荼羅・身密曼荼羅に重ねる形で描かれるべきなんだけど、作画の都合により身密曼荼羅の外側に描かれます)。

カーラチャクラ(時輪)という円環の理

話がここまできたことですし、ここで、そもそも「カーラチャクラ」とは一体何なのかということを考えてみましょう。サンスクリットで「カーラ」(kāla)というのは「時間」、「チャクラ」(cakra)というのは「輪」を意味します(チャクラは四輪三脈説や六輪六脈説のチャクラと同じ語です)。よって、「カーラチャクラ」というのは「時間のサイクル」のことだと解釈可能です。これまでに述べたきたことを踏まえると、「時間のサイクル」というのは、宇宙が成劫・住劫・壊劫・空劫のサイクルで生成と消滅を延々と繰り返しているということだと考えることができます。この生成と消滅のサイクルでは、風→火→水→地の順に粗大な要素が生じて自然界が成立し、逆にそれが滅ぶときには地→水→火→風の順で滅ぶとされます。

そして、延々と生成と消滅を繰り返しているという点では、我々衆生も、否、ほかならぬ己自身も同じです。『倶舎論』のように中有(ガンダルヴァ)を設定する説に従うと、受胎→生→死→中有という生成と消滅のサイクルを延々と繰り返しているのがほかならぬ己自身です。その身体は地・水・火・風の四大によって構成されており、死を迎える際にはその四大が解体することになります。『カーラチャクラ・タントラ』は、成劫・住劫・壊劫・空劫のサイクルを繰り返す大宇宙と、受胎・生・死・中有のサイクルを繰り返す己という小宇宙が完全にパラレルであり、一致するのだという世界観を語る経典だったわけです。その世界観を描いてみせたのが、身口意具足時輪曼荼羅なのです。よって、大宇宙も小宇宙も、「カーラチャクラ」(時間のサイクル)というアルティメットまどかちゃんの円環の理に基づいて生成と消滅を繰り返しているのだから、修行によって「カーラチャクラ」と一体になり、その真理を覚れば仏になることができる。そういう話になるわけです。以上のように『カーラチャクラ・タントラ』は、やや大げさに言えば、1500年以上にわたって存続したインド仏教を、極めて緻密な工夫によって集大成して一つの体系へと統合しようとする、壮大な意図を持ったものだったのです。

イスラム教との対決とシャンバラ伝説

なお、話が少々脇道にそれますが、『カーラチャクラ・タントラ』は明確な政治的主張を含んだ経典でもあります。この点でインド仏教の経典としてはかなり特異なものになっています。具体的に言うと『カーラチャクラ・タントラ』では、イスラム教とどう対決すべきかという問題が扱われています。仏教・ヒンドゥー教・ジャイナ教が力を合わせて、来たるべきイスラムの侵入に備えるべきだと説いているのです。

こうした特異な内容が説かれる背景には、当時のインドではイスラム勢力の侵入が本格化しつつあったという事情があります。イスラム勢力のインド侵入は8世紀には既に起きていたことですが(8世紀前半にウマイヤ朝がインダス川流域に侵入しています)、それが本格化するのは11世紀に入ってからです。10世紀の中頃にアフガニスタンに起こったイスラム王朝のガズナ朝は、マフムードという王様の時代に全盛期を迎え、11世紀の初めにはたびたびインドに侵入して略奪を行いました。何度か触れたように、当時のインド仏教はヒンドゥー教諸派に押されて衰退傾向にありました。かつてはインド北西の中央アジアでも仏教は栄えましたが、中央アジアでも仏教は衰退して久しく、イスラム教の侵攻などの要因によって滅亡の危機に瀕していました。11世紀の始めにはイスラム勢力によって中央アジアのコータンが征服され、シルクロードを通じて新たな仏典を東へ伝えることも不可能になってしまいました。『カーラチャクラ・タントラ』はこのような時代に登場した経典だということもあって、イスラム教との対決という特異なテーマを含んでいるわけです。

『カーラチャクラ・タントラ』とその注釈書である『ヴィマラプラバー』には、イスラム教との対決という問題との関連で、次のような伝説が説かれています。釈迦はかつて、南インドのダーニヤカタカ(現在のアマラーヴァティーです)で、シャンバラ国のスチャンドラという王様に、将来すべての人々がカースト制度から離脱し、密教者になるための教えを説いたのだそうです。この教えが『吉祥最勝本初仏タントラ』です。スチャンドラ王は、シャンバラに帰って『吉祥最勝本初仏タントラ』を伝えました。その後スチャンドラ王の子孫のヤシャスという王様が、『吉祥最勝本初仏タントラ』の内容をまとめた簡略版である『カーラチャクラ・タントラ』を編集しました。さらに、ヤシャス王の息子のプンダリーカ王は、『カーラチャクラ・タントラ』の注釈書である『ヴィマラプラバー』を書いた。現在の我々が読むことができる『カーラチャクラ・タントラ』と『ヴィマラプラバー』は、このようにして成立したのだと言っているわけです。

その後時代が下ると、サムドラヴィジャヤという王様の時代に、メッカでイスラム教が誕生するんだそうです。イスラム教の勢力は徐々に拡大し、地上の2/3を覆うようになりますが、シャンバラでは仏教が栄え続けます。さらに時代が下ると、ラウドラチャクリンという王様がイスラム教徒との最終戦争に勝利し、地上に仏教を再興するというのです。

以上のようなストーリーは「シャンバラ伝説」と呼ばれており、その起源はヒンドゥー教にあります。まず、ヒンドゥー教の聖典の『マハーバーラタ』に、マールカンデーヤという仙人が世界の終わりについて語る場面があります。マールカンデーヤによれば、釈迦族をはじめとする邪悪な蛮族の王たちが悪政を行う暗い時代に、シャンバラ村にカルキ・ヴィシュヌヤシャスというバラモンが「時間に駆り立てられて」(kālapracodita)出現し、混乱した世界を平安にするのだそうです。興味深いことにマールカンデーヤは、自分だけが「時輪を転じる」(kālacakraṃ nāyami)者だと言っています。ここには「カーラチャクラ」ということばが出てくるのです。このような伝説が、はるか後世の『カーラチャクラ・タントラ』に影響を与えていくことになるわけです。

また、『マハ―バーラタ』よりも成立が新しいヒンドゥー教の聖典であるプラーナ文献では、ブッダとカルキはともにヴィシュヌ神の化身であり、この二人はカリ・ユガと呼ばれる暗い時代に出現するのだとされています。ヒンドゥー教の宇宙観によれば、宇宙は生成と壊滅を繰り返しており、宇宙が生成してから消滅するまでの一サイクルは、クリタ・ユガ、トレーター・ユガ、ドゥヴァーパラ・ユガ、カリ・ユガという4つの期間に分けられます。そして4つの期間の後の方になればなるほど、人間は堕落していくのだそうです。プラーナ文献には、最後のカリ・ユガの時代に正しい法が失われる様子が様々に描かれています。人間の寿命が短くなるとか、知慧が失われるとか、財産だけがすべての基準になって人心が乱れるとか、大雨や大嵐などの災害が起こったりするとか、文献によっていろんなことが書いてあるんですが、ともかく暗い時代だとされています。

そしてカリ・ユガの時代にはブッダが出現し、誤った教えを説いてヴェーダの宗教を捨てさせたり、カースト制度を批判して人間の平等を主張したりして世を乱すのだといいます。その後カルキが出現し、カースト制度を再興し、秩序を回復して人々を正しい道へと導くのだそうです。

『カーラチャクラ・タントラ』と『ヴィマラプラバー』はこのような思想を批判しています。カルキというのはシャンバラ国のヤシャス王と、それ以降のシャンバラ王のことを指しており、ヤシャス王はすべての民を「金剛のカースト」へと統合するのだというのです。つまり、カルキであるヤシャス王がカーストの別を否定するのだと主張していることになります。

こうした一連の流れを眺めると、ヒンドゥー教も仏教も、相手側の要素を自分たちに都合がいい形に換骨奪胎しているのがわかります。ヒンドゥー教はヒンドゥー教で、ブッダはあえて間違った教えを説いたヴィシュヌ神の化身だということにして自らの内部に取り込もうとしています。仏教は仏教で、カースト制度を肯定するカルキにまつわる伝説を取り込んで、カースト制度を否定する伝説へと作り変えたのです。ここでも、例のごとく換骨奪胎が行われているわけです。

「インド仏教は時代が下れば下るほどにヒンドゥー教化が進んでいった。インド仏教の最後の経典である『カーラチャクラ・タントラ』は、イスラム教に対抗するためにヒンドゥー教と妥協したものだ」と言われることがあります。確かに、この雑文でも述べてきたように、密教にはヒンドゥー教のいろんな要素が取り込まれています。しかし『カーラチャクラ・タントラ』では、カースト制度を肯定する伝説がカースト制度を否定するストーリーへと作り変えられているという事実も無視するわけにはいきません。仏教は元々、バラモン教の権威やカースト制度を承認しない宗教として約2500年前に登場しました。少なくともその基本線は、インド仏教の最後の時代になっても守られ続けていたわけです。いかにヒンドゥー教化が進んでも、後期密教にはヒンドゥー教と区別される点があるということは見落とすべきではないと思われます。

ちなみにシャンバラ伝説は、近代に入って欧米人が(いろんな誤解や曲解込みで)チベット文化に触れるようになると注目され、一種のユートピアとして欧米で有名になりました。オカルティストたちの琴線に触れるものがあったらしく、シャンバラは中央アジアの地底に実在するという荒唐無稽な説を唱える者があらわれたり、チベットのポタラ宮の地下にシャンバラへの秘密の入り口があるなどと書いた本が出版されたりもしました。かつてオウム真理教も、「日本シャンバラ化計画」なる布教計画を発表したことがあります。言うまでもなく、こうしたイメージや説は『カーラチャクラ・タントラ』や『ヴィマラプラバー』に基づいたものではありません。

元々はシャンバラはユートピアのような場所として描かれてはいませんでした。先ほどちらっと触れましたが、シャンバラ伝説の原型である『マハーバーラタ』ではシャンバラは村(grāma)だとされています。ヒンドゥー教ヴィシュヌ派で重視されるプラーナ文献である『バーガヴァタ・プラーナ』にも、grāmaだと書いてある箇所があったりします。それぐらいの話だったのです。ところが、『カーラチャクラ・タントラ』と『ヴィマラプラバー』ではシャンバラは巨大な国として描かれるようになります。しかし、それでもシャンバラが平和なユートピアとして描かれているわけではありません。結局、インドではシャンバラはユートピアとして描かれることはなかったのです。その後かなり後世になってからチベットで、シャンバラ伝説にユートピア的な脚色が加えられていったのです(松本峰哲「密教の理想郷―シャンバラ伝説とは何か?―」参照。『現代密教 第19号』智山伝法院)。おもしろうてやがて悲しき伝言ゲームであります。

さて、先ほど触れたイスラム勢力のインド侵入はその後も続いていきます。12世紀の中頃には、アフガニスタン中部でゴール朝というイスラム王朝が起こりました。ゴール朝はガズナ朝を滅ぼしてアフガニスタンからイランに至る地域を支配し、たびたびインドにも進出したため、多くの仏教僧院が破壊されました。ゴール朝の軍隊はインド東部のベンガルにまで到達し、1203年にはベンガルの仏教の中心地でありインド最大の仏教僧院の一つだったヴィクラマシーラ僧院が破壊されてしまいました。そしてこれ以降インドでは、新たな仏教経典が作られたり、ナーガールジュナやヴァスバンドゥやダルマキールティのような学者によって論書が書かれたり、バラモン教の学者と激しく論争したりといった現象が見られなくなり、仏教はインドの表舞台から完全に姿を消します。ですので一般に、1203年が仏教滅亡の年であるとされています。

ただし、これは1203年にインドの仏教徒がゼロになったということではありません。その後のインドでも、仏教徒が存在していた痕跡は文献によって確認されています。ですので、ヴィクラマシーラ僧院をぶっ壊されてインド仏教が滅んだというより、ヴィクラマシーラ僧院の破壊はインド仏教の滅亡を象徴する出来事であると言った方がより正確です。

インド仏教の滅亡はあまり研究が進んでいない分野で、その原因についても、「僧院が中心の体制だったからそれをイスラム教徒に破壊されると再生できなかった」とか、「元々仏教はインドで“正統”とされるバラモン教やヒンドゥー教になじめぬ人々を受け入れ、“反正統派”としての社会的機能を担っていた。その社会的機能をイスラム教に奪われた」など、いろんな人がいろんなことを言ってはいますが、ぶっちゃけて言うとよく分かっていません。よく見かける説に、「仏教のヒンドゥー教化が進行し、ヒンドゥー教に吸収されて消滅した」というものがあります。以前は私も漠然とそういうもんかなと思っていたのですが、今は疑わしいと思っています。例えばネパールにはヒンドゥー教も後期密教も伝わっており、ネパール仏教はヒンドゥー教と融合しまくりですが繁栄しました。この説では、なぜネパールでは仏教が滅びなかったのかをうまく説明できないのです。このような説からは、密教(特に性的要素を含んだ後期密教)は「堕落」した仏教だという思い込みを感じる、と言ったら言い過ぎでしょうか。

国家のような巨大な組織が崩壊するとき、その理由を何かひとつに帰するのは暴論であることが多い。「ローマ帝国はなぜ滅びたか」はローマ史を学ぶ者にとって永遠のテーマであり、西洋史を志す学生(のうち厨二病を強く患っている者)が一度は挑む課題の一つだが、大学に入学したばかりの頃は威勢よく自説を述べていた若人たちが、時を経て次第に歯切れの悪い答えを口にするようになっていく様子は、ひとごととして眺めるぶんには実に面白い。

性と死のアポリア

さて、後期密教の話はこれくらいにします……と言いたいところですが、その前に急いでつけ加えておきたいことがいくつかあります。この雑文では「番外編」と称して、3回かけて後期密教の文献で説かれている瞑想法についてあれこれと述べてきました。私は後期密教の世界に特にシンパシーを抱いている人間ではないし、このような瞑想法を勧めるつもりも貶すつもりも全くありません。しかし、「(この雑文を読んで)後期密教の瞑想に興味が湧いた」「こういう瞑想を実践してみようかと思った」という方もひょっとしたらおられるかもしれません。見てのとおりのへっぽこ雑文でありますし、そういう方が出てくる可能性は非常に低いだろうとは思います。しかし、それでもこういう雑文を公にする以上は、後期密教の瞑想に興味を持つ契機になったという方が出てくる可能性はある。

これまでに述べてきたように、後期密教には一歩間違えると非常に危うい要素も含まれています。ですので、この雑文を公にする以上は、後期密教で説かれる瞑想に何らかの形で関わることになった場合に注意すべきだと考えられる点を以下に記しておこうと思います。とはいえ恥ずかしながら私は、これまでに紹介してきたような瞑想法を実践した経験があるわけではありません。そこで以下では、文献から言えることに極力限定して話を進めるものとします。

四禅と十二支縁起の観察

まず紹介したいのは、パーリ長部の『涅槃経』(第26回以降に何度も登場してもらった、釈迦の死を描いた経典です)に登場する、次のような一節です。これは釈迦が入滅する際の様子を描いたものです。

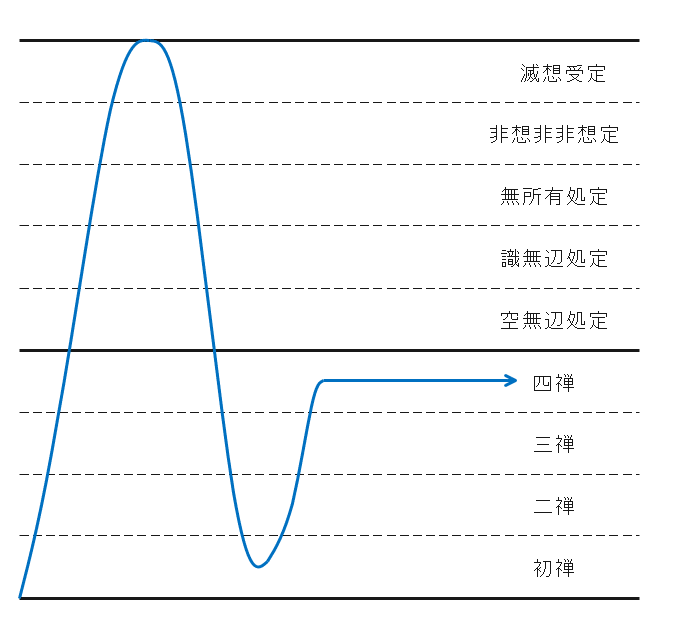

ここで尊師は初禅(第一段階の瞑想)に入られた。初禅から起って、第二禅に入られた。第二禅から起って、第三禅に入られた。第三禅から起って、第四禅に入られた。第四禅から起って、空無辺処定に入られた。空無辺処定から起って、識無辺処定に入られた。識無辺処定から起って、無所有処定に入られた。無所有処定から起って、非想非非想定に入られた。非想非非想定から起って、滅想受定に入られた。

そのとき若き人アーナンダは尊者アヌルッダにこう言った。

「尊い方、アヌルッダよ。尊師はニルヴァーナに入られました。」

「友、アーナンダよ。尊師はニルヴァーナに入られたのではありません。滅想受定に入られたのです。」

そこで尊師は滅想受定から起って、非想非非想定に入られた。非想非非想定から起って、無所有処定に入られた。無所有処定から起って、識無辺処定に入られた。識無辺処定から起って、空無辺処定に入られた。空無辺処定から起って、第四禅に入られた。第四禅から起って、第三禅に入られた。第三禅から起って、第二禅に入られた。第二禅から起って、初禅に入られた。初禅から起って、第二禅に入られた。第二禅から起って、第三禅に入られた。第三禅から起って、第四禅に入られた。第四禅から起って、尊師はただちに完きニルヴァーナに入られた。

これは、伝統的に「九次第定」と呼ばれるものです。どういうものかというと、瞑想の深まりのレベルには9つの段階があるという考え方です。瞑想が深まっていくと、初禅→二禅→三禅という具合にレベルが上がっていき、滅想受定という段階に至るというわけです。ところが『涅槃経』では、釈迦は最もレベルが高いと思われる滅想受定ではなく、四禅から「般涅槃」(パーリ語で言うとパリニッバーナ)したとされているのです。まず釈迦は初禅に入り、二禅、三禅と瞑想のレベルを上げていって、滅想受定に達します(興味深いことに、弟子のアーナンダはここで釈迦が入滅したと誤認しています)。その後釈迦は、逆に滅想受定からレベルを下げていって、初禅に至ります。そこから再びレベルを上げていって、四禅に至り、そこから「般涅槃」したのだというのです。この流れを図示すると次のようになります。

なぜ釈迦は入滅する際にこんな軌跡を辿ったということになっているのかはよく分かりません。ただ、釈迦が瞑想の深まりについて説いた経典のなかには、九次第定ではなく、初禅・二禅・三禅・四禅の4つしか出てこないものもあります。ですので、空無辺処定・識無辺処定・無所有処定・非想非非想定の4つについては、後世に仏教の外部から取り入れられたんじゃないかとも言われています。でもそうなると、最高の段階は仏教の外部から取り込まれた非想非非想定だということになってしまい、「別に仏教じゃなくても非想非非想定という最高の境地に至ることはできるんだから、仏教にこだわる必要もなくね?」という話になってしまいます。そこで仏教独自の滅想受定が最高の段階として追加され、最終的に九段階になった。そのような説もあります。

この説が妥当かどうかはともかく、ここで確認しておきたいのは釈迦は四禅から「般涅槃」したと伝えられているということです。これは『涅槃経』だけの話ではなく、多くの伝承が共通して語っていることです。ですので、四禅が仏教の教義で特殊な位置を占めていたことがうかがえるわけです。

次に取りあげたいのが、初期大乗経典の『ラリタヴィスタラ』です(『方広大荘厳経』というタイトルで漢訳されています)。この経典では、釈迦が誕生してから、菩提樹の下で「覚り」をひらき、人々に教えを説くまでの歩みが描かれています。『ラリタヴィスタラ』に書かれている釈迦のエピソードには、明らかに後世の人の創作であって、歴史的事実ではないものも含まれています。しかし、インドではこの経典は、後期密教の時代に至るまで、標準的な仏伝として幅広く用いられました(例えば、『秘密集会タントラ』聖者流の文献である『五次第』にも、『ラリタヴィスタラ』に言及している箇所があります)。ですので、インドの仏教徒が釈迦の生涯をどのように見ていたかを知るためには必読の文献です。インド仏教について知りたいと思ったら、当時のインドの仏教徒が事実だと信じていた釈迦の伝記を、それが事実であろうとなかろうと読まなければならないのです。禅宗で言われる「拈華微笑」や「慧可断臂」や「弘忍は神秀を選ばず、慧能に法を伝えた」といった伝説は事実ではないけれども、そういう後世の人々が創作した「物語」を知っておかないと禅宗の歴史はわからないのと同じことです(「拈華微笑」や「慧可断臂」などについては、中国仏教篇で詳しくお話しします。なんのこっちゃいなと思った方も、今はお気になさらなくて大丈夫です)。

さて、『ラリタヴィスタラ』には、「樹下観耕」と呼ばれる説話が出てきます。これはどういうものかというと、王子として何不自由ない生活を送っていた釈迦(まだ出家していません)が園林で、農民が苦労して耕作をしている様子を見たときのエピソードです。世間にはそういうドゥッカ(苦)があるのだと初めて知った釈迦は、たまたま園内にあったジャンブの樹の根本に坐って、瞑想に入りました。釈迦は精神を集中し、初禅→二禅→三禅→四禅という順に瞑想を深めていきました。釈迦は出家前に四禅を成就していたとされているわけです。もちろんこれは出家前のエピソードですから、このときに仏になったわけでも、「覚り」をひらいたわけでもありません。

その後出家した釈迦は、アーラーマカーラーマとウドラカラーマプトラという二人の師匠について修行をしました。この二人は、先ほど紹介した無所有処定と非想非非想定の境地に至っていたそうです。しかし、釈迦はすぐにこれらの境地に到達して、これは涅槃に至る道ではないと言ったのだそうです。

かくして釈迦は二人の師匠のもとを離れ、6年間の苦行生活に入ることになります。その際に釈迦は、「アースパーナカ・サマーディ」と呼ばれる苦行を行いました。これは、四禅に入った後に、呼吸の出入を制御し、最終的に呼吸を完全に滅するというものです。ちなみに第30回でも触れましたが、この「アースパーナカ・サマーディ」ということばは、『ラリタヴィスタラ』のはるか後世の『金剛頂経』にも登場します。『金剛頂経』の冒頭部には、一切義成就菩薩という名前の修行者が「アースパーナカ・サマーディ」に入っていたところ、一切如来がやってきてそれではダメだと言って五相成身観を授け、一切義成就菩薩は五相成身観によって成仏したというエピソードが述べられています。このように仏伝は様々な形で、後世に至るまで影響を与え続けました。

さて、釈迦はアースパーナカ・サマーディによっては「覚り」を得ることはできませんでした。それでは『ラリタヴィスタラ』は、その後の釈迦が菩提樹の下でどのようにして仏になったと語っているのでしょうか。『ラリタヴィスタラ』によれば、菩提樹の下に坐った釈迦はまず初禅に入り、そこから二禅→三禅とレベルを上げていき、四禅に達しました。ここまでであれば、出家前の「樹下観耕」のときと同じです。それでは「樹下観耕」の瞑想と菩提樹の下での瞑想はどのように異なっていたのでしょうか。釈迦はその後、初夜分(日没後の最初の3時間ほど)で、衆生の輪廻転生の様子を観察したそうです。次に中夜分(初夜分に続く3時間)では、「自分」を含めたすべての衆生の過去の業や誕生と死の様子を観察したそうです。そして最後の後夜分(日の出前の3時間ほど)で、十二支縁起を観察しました。この十二支縁起の観察によって、釈迦は仏になった。『ラリタヴィスタラ』はそう物語っているのです。つまり、ただ単に四禅を体験しただけではダメで、四禅に入って、そこで仏教の真理である十二支縁起を観察したからこそ、釈迦は仏になることができたのだというのです。

第4回で述べたように、古い経典をひもとくと、五支縁起や八支縁起や十支縁起など多様な縁起説が説かれており、なかには二支縁起や三支縁起のような単純なものも見られます。ですので、元々縁起説は支が少ない単純なものだったのが、時代が下るにつれて徐々に支の数が増えて複雑化し、最終的に十二支縁起という整った形になったんじゃないかと言う人は多いです。そういうこともあって、「釈迦は十二支縁起を覚って仏となった」という伝承は後世の人々による創作であって、歴史的事実ではないとする見解もあります。

しかし、今重要なのはこの伝承が歴史的事実かどうかではなく、インドでは『ラリタヴィスタラ』が後世に至るまで読まれ続け、釈迦は四禅において十二支縁起という真理を観察して仏になったという見方が普及していたということです。そして、ここで決して忘れてはならないのは、假に瞑想によって四禅を体験したとしても、仏教の真理を観察しなければ仏になることはできないとされていることです。ただ単に四禅という体験をしただけではダメで、仏教の真理を観察し、知慧を得なければ仏になることはできないというのです。このような見方はその後も、形を変えて後世に至るまで受け継がれていくことになります。

その後の仏教世界で四禅がどのように語られていったのかを探るために、今度は『大智度論』という文献を見てみましょう。『大智度論』はナーガールジュナが書いたと“される”分厚い書物で、5世紀の始めに鳩摩羅什という人が漢訳したことになっています。しかし現在では、『大智度論』は『中論』の作者が書いたものではないと言われています。鳩摩羅什が書いたんじゃないかという説もあります。でも、誰によって書かれどのように編集されたのかはともかく、インドで4世紀までに成立していた仏教の学説を調べる上では貴重な資料だと言えます。

ともあれ、『大智度論』をひもといて四禅について語っている箇所を見てみると、一切の諸仏は四禅において涅槃に入るとはっきり書いてあります(巻第七)。『大智度論』にも、昔からあった見方が受け継がれているわけです。また『大智度論』には、「四禅比丘」と呼ばれる物語が出てきます。ある比丘が四禅を成就した際に、「自分は阿羅漢になった」と誤認しました。そして、そこから先に進もうとはせず修行を怠ったので、死後涅槃に入ることはできず、中有に入ってしまいました。そこで彼は、自分は仏に騙されたのだという邪な見解を抱いたので、地獄に堕ちてしまったのだというのです(巻第十七)。

この物語では、瞑想が深まって高いレベルに到達しても、知慧を得なければ解脱することはできないという思想が表明されています。似たような物語は、大乗の立場からアビダルマの理論を整理した『阿毘達磨雑集論』(アビダルマ・サムッチャヤ)巻第六にも出てきます。以上のことから、当時のインドでは、四禅を解脱と誤認してしまうことが問題になっていたことがうかがえます。もっと言えば、瞑想に熱中するあまり、仏教の教理をきちんと理解することや知慧を得ることをおろそかにする修行僧がいたことがうかがえるのです。

体験至上主義の陥穽

瞑想を通じてどんなにすんげぇ体験をしようとも、そこで知慧を得られなければ解脱することはできない。このような思想は、後期密教にも受け継がれています。一例をあげましょう。『十万歌謡』という書に、11世紀~12世紀のチベットの密教修行者だったミラレーパが弟子のガムポパに教えを説く様子を描いた、次のような一節があります。

最初の夜、[ガムポパが]裸になって洞窟の岩の上で瞑想していると、快感と熱が自然に燃え上がってきた。払暁に眠りに堕ちると、身体は石のように[不動に]なった。それから七日の間修行したところ、快感と熱は自然と燃え上がり、[金剛界の]五仏の御顔が見られた。

ラマ(ミラレーパ)に申し上げたところ、「[それは]眼を圧して見れば、月が二つに見えるようなものだ。五大の《風》が捉えられた[だけで]、[その体験自体には]過失も福徳もない」と仰せられた。

福徳はないと言われたにもかかわらず、興味を覚えてさらに修行を続けたところ、三カ月たったある明け方に、この三千大千世界が車輪が回転するように回っている[との想いにとらわれ]、多量の嘔吐をし、倒れて長い間昏倒していた。

それからラマに申し上げたところ、「[それは]ララナーとラサナーの<風>が、アヴァドゥーティーに入ったのである。[その体験自体には]過失も福徳もない」と仰せられた。

またある朝、大悲の光明が徐々に降りてきて、月輪がそれぞれ頭上にあるのが見えた。

ラマに申し上げたところ、「[それは]頭頂の大楽輪において、ティクレが増大したのである。[その体験自体には]過失も福徳もない」と仰せられた。

またある夕暮れに、<黒縄地獄>[のヴィジョンが出現し、]これを見て胸の上部が塞がり、心臓に強烈な<風>が生じた。

ラマに申し上げたところ、「[それは修行に用いる]禅帯が短すぎて、脈管を圧迫しているのである。少し[禅帯を]長くしなさい。これはウダーナ(ギェンギュ)が捉えられたのであって、[その体験自体には]過失も福徳もない」と仰せられた。

ミラレーパとガムポパの対話はこの先も続いていくのですが、これくらいにしましょう。このような対話が歴史的事実かどうかはともかく、瞑想によって得られる体験それ自体には「過失も福徳もない」という思想が語られていることは明らかです。瞑想の目的は体験それ自体ではなく、真理を体得し知慧を得ることだという基本が、古い時代の仏教とは大きく異なる後期密教に至っても受け継がれ続けていることが見てとれるのです。

かつてのオウム真理教は後期密教を曲解し、サーンキヤ哲学やヒンドゥー教や神智学などの要素とごちゃまぜにして教義を作りあげました。オウム真理教は、以上のような仏教の立場を全く理解していませんでした。

現役信者と元信者を問わず、オウム真理教の信者たちとつきあってきた経験からすると、かれらの多くは、わたしにいわせれば、「瞑想オタク」でした。まさに瞑想こそ命であり、生きがいであり、つねに瞑想していないと落ち着かないとか、居ても立ってもいられないというひとすらいました。

その反面、仏教のイロハすら知らないひとも、少なからずいました。とにかく、瞑想、瞑想なのです。

(中略)

瞑想は、ブッダが見出した最高真理を把握するために、いとなまれる修行です。つまり、最高真理が目的であり、瞑想はその目的を成就するための手段です。ところが、ともすると、目的と手段の関係が逆転してしまい、手段が目的と化する傾向がないとはいえません。

また、瞑想はつづけていくと、快感を生じる傾向もあります。そのことじたいは、別に問題ではありませんが、ここでもまた目的と手段の関係にあやまりが生じ、快感を求めて瞑想をおこなうひとがないではありません。

第8回で述べたように仏教では、戒定慧の三学と呼ばれる修行者が実践すべき三つの事柄が古い時代から説かれています。戒定慧の三学は、持戒によって禅定に入りやすくなり、禅定に入ってそこで知慧を得るという順序になっています。ここでは、目的は知慧を得ることであり、瞑想はあくまでも手段に過ぎません。瞑想によってすんげぇ体験をすることが目的なのではありませんでした。このような考え方が、インド仏教やチベット仏教では後世にまで受け継がれていったわけです。

ここからは文献に書いてあることではなく私個人の見解ですが、やべぇ体験だのすんげぇ体験だのをすることそれ自体が目的だというのであれば、瞑想なんかしてないでドラッグをキメて“あっちの世界”へ行ったらいいという残念な話にしかなりようがないのではないでしょうか。体験それ自体が目的だというのであれば、わざわざ修行なんかしないでドラッグをキメた方が話が早いし、“こすぱ”も良いでしょう(ちなみにオウム真理教では、LSDを用いて信者に“神秘体験”をさせる「儀式」が行われていました)。

そもそも、体験なるものに絶対の信頼を置いてもいいのでしょうか。「私は毎日、太陽や月や星が地球の周りを回っているのを見ている。私は毎日そういう体験をしている。だから、太陽が地球の周りを回っていることは間違いない」などと言う人がいたら、どうでしょうか。

「私は“神秘体験”をしました、そこで真実の世界を見ました」などといっても、単にそれだけの話でしかないのであれば、端から見れば「私はドラッグをキメて真実の世界を見ました」というのと区別はつきません。それだけの話でしかないのであれば、(その人が属する流派やセクトの)外側から見れば「ただの生理現象にすぎない」とか「個人的な妄想と区別がつかない」で一蹴されても文句は言えないでしょう。

むしろ、“名状しがたい体験”が事後的にどのように言語化され解釈されるのかという問題や、体験をどのように解釈するのが“正しいとされる”のかが、同じような身体技法を用いていても流派やセクトによって異なってくるのはなぜなのかという問題や、“正しいとされる”解釈がセクト内のどのような政治闘争(「言語ゲーム」とでも呼ぶべきでしょうか)を通じて確立し、制度化されていくのかといった問題の方が、私は“神秘体験”それ自体よりもよっぽど興味深いと思っているのですが、これは少々難しくてややこしい話なので、ここでは深入りするのはやめておきます(この雑文の最終回付近で扱うことになるかもしれません)。ともあれ、後期密教で説かれるような瞑想法に何らかの形で興味を持ったという方は、体験それ自体をやたらと強調する言説は警戒した方がいいのではないかということは言えそうです。

さて、これまでに何度も触れてきたように、後期密教には一歩間違うと非常に危うい面があるのは確かです。チベット密教研究者によるこんな指摘もあります。

秘密集会タントラ聖者流の修行法、わけてもその中核におかれる究竟次第の第三段階以降の修行は、ゲルク派の関係者によると、きわめて危険なものである。究竟次第の第三段階以降といえば、それは性的ヨーガの実践にほかならないが、そこでおこなわれる内容は、聞くところでは、極端な呼吸コントロールを駆使して、心停止ないしは心停止に非常に近い身体状況を創出することだといい、歴代この負担に耐えきれず、死ぬものが相次いだとも伝承されている。

すなわち、秘密集会タントラ聖者流における性的ヨーガは、本来、「楽」を標榜しながら、その実は死に直面することをもくろむ手段だったらしいのだ。先に指摘しておいた男女の性行為が必然的にはらんでいるという死。その死を、性行為がかもしだす快楽を極限まで追求することをとおして、わがものにしようとすること。それが、この修行法の本質だったのかもしれない。

ちなみに、性行為の極限的な快楽追求と極端な呼吸コントロールによる心停止状態の招来とは、必ずしも矛盾しない。しかも、四つのヴィジョンを出現させるためには、身体的な危機、もっといえば、死亡率が相当に高い身体状況を実現する必要があるといっていい。

ここで言う「究竟次第の第三段階」というのは、前回紹介した『五次第』の心清浄次第のことで、「四つのヴィジョン」というのは四空のことです。『五次第』には『秘密集会タントラ』聖者流の究竟次第が説かれており、①金剛念誦次第・②心清浄次第・③自加持次第・④楽現覚次第・⑤双入次第の五段階から構成されています。ただし、究竟次第の前段階に⓪定寂身次第というのがあるので、それも含めれば心清浄次第は第三段階になるわけです。

既に述べたように、父タントラ系の究竟次第は死をシミュレートして解脱に転化しようとするものです。そこでは、空性は人間が死ぬときにこそ顕現するという認識があると考えられます。性的ヨーガが行われるのも、「男女の性行為が必然的に」死をはらんでいるからだと見ることもできます。

第29回で最初に申し上げましたが、そもそも密教は、良いか悪いかはともかく万人に開かれたものではなく、資格のあるものにしか公開してはいけないことになっています。その資格を得るには、信徒を密教へと引き入れる灌頂と呼ばれる入門儀式を経なければなりません。後期密教の場合、瓶灌頂・秘密灌頂・般若智灌頂・第四灌頂という灌頂があって、四灌頂と呼ばれています。チベット密教でも、生起次第や究竟次第は、これらの灌頂を受けた者のみが実修することを許されています。ですので、番外編で紹介してきた瞑想法には、「※修行者は特殊な訓練を受けています 安易に真似しないでください」というテロップがついているものと思ってください。我々は、こういうことをきちんとした師につかないで我流で(曲解含みで)行って、取り返しのつかない過ちを犯してしまった教団を知っています。ですので、こういう領域に興味を持って実践しようと思う人は、やはりきちんとした師について行うべきなのではないかと思われます。繰り返しになりますが、私は後期密教の世界に特にシンパシーを抱いている人間ではないし、このような瞑想法を人様に勧めるつもりは全くないし、逆に貶すつもりも全くありません。しかし、いかにへっぽこ雑文とはいえそれを公にする以上は、最低限危うい要素や注意すべきだと思われる点は自分に書けそうな範囲で示しておく責任はあると思われますので、少し長くなりましたが述べました。

慈悲と呪殺――「空」の論理をめぐって

さて、瞑想の問題はひとまずこれくらいにして、次に考えてみたいのは密教における呪殺の問題です。これまでに述べてきたように、密教には調伏法と呼ばれる呪術があります。第29回で述べたように、初期密教経典の『陀羅尼集経』や『蘇悉地羯囉経』によれば、調伏法によってターゲットを死に至らしめることが可能であることになっています。また、中期密教経典の『金剛頂経』「降三世品」には、金剛手菩薩がシヴァ神を強制的に仏教に帰依させようとした際に、シヴァ神が一度死んで怖畏自在王如来という仏として甦るシーンがあります。『金剛頂経』のサンスクリット原典でこの箇所を見ると、シヴァ神はmṛta(死んでしまった)とはっきり書いてあります。ここでは、ヒンドゥー教の神様を仏教に取り込むという思想と、殺害という行為が結びついているわけです。

また、『理趣経』にはこんな一節があります。

誰であろうと、もしこの教えを心にとめて忘れないようにし、読誦するならば、その人は、たとえ全宇宙の生きとし生けるものことごとくを殺害するようなことをしても、絶対に地獄に堕ちたりはしないのです。それどころか、欲望と怒りと愚かしさという煩悩を克服し、真理に目覚める結果をまねいて、すみやかに無上の悟りを得られるのです。

さらに言えば、後期密教のタントラには殺生を肯定するような文言が見られることも既に見たとおりです。ここでは、以上のような密教における殺生の問題について考えるために、歴史を辿ってみましょう。まず、チベット仏教で用いられている律である『根本説一切有部律』の「薬事」という章には、釈迦がこんな物語を語っている箇所があります。

比丘らよ、かつてある場所に二人の隊商主がいた。かれら二人は航海を完成させて、財を手に入れるために大海に入ったところ、順風にのって宝の島に到着した。そこにおいて一人は注意深く宝で船を一杯にした。もう一人は不注意にした。かれら二人が出発してから、かれの不注意に積まれたその船は沈んだ。船が沈んだかれは言った。「わたくしをここに乗せてください」

かれはかれをまっすぐにさせて量り、[積んでいる]宝のうちから[その分の重さだけ]捨てたのち、大船に乗せた。

かれはそこに乗ってから考えた。「この者には利益を得て行くのに自分は利益がないという、このようなことはありえないから、この者の船に穴を開けてやろう」

かれがひそかにそっと穴を開けはじめたところ、その隊商主が知って言った。「隊商主よ、船に穴を開けるな。みなが不運に苦しむことになる」

嫉妬に執着する心をもったかれをやめさせることができず、それゆえにかれは短い槍で[相手を]殺した。

比丘らよ、どう思うか。そのときその折りに隊商主を殺した隊商主とは、余にほかならない。余は隊商主を短い槍で殺したというその業が熟したことによって、何年も、何百年も、何千年も、何十万年ももろもろの地獄で煮られたのである。

釈迦は遠い前世では隊商主で、宝を手に入れて船で帰る際に、別の隊商主を難破した船から救った。ところが、(前世の)釈迦によって救われたその隊商主は、釈迦の成功を妬んで船を沈没させようとした。釈迦はそれを止めることができず、殺した――釈迦は遠い前世で殺人を行ったことがあるのだと語る驚くべき説話です。『根本説一切有部律』よりも古い律である『パーリ律』にはこの説話は出てきませんが、それでもかなり古い時代からこういう説話が存在していたのです。

この説話は、時代が下ると改変されていくことになります。一例として、初期大乗経典の『大乗方便経』には、この説話を改変した次のような物語が出てきます。

釈迦は遠い前世で、マハーカルナという名前で、貿易商のリーダーでした。マハーカルナは、500人の貿易商とともに船に乗っていたのですが、その船には貿易商のふりをした盗賊がまぎれこんでいました。盗賊は、貿易商を皆殺しにして、財宝を奪おうとしていたのです。その後マハーカルナが眠っていたときに、大海に住む神様が夢のなかに出てきてこう告げました。盗賊が貿易商を皆殺しにしようとしている。このままでは盗賊は悪業を作ってしまい、長い間地獄で煮られることになる、と。

そう告げられたマハーカルナは最終的に、盗賊を絶命させるよりほかに「方便」はないと考えました。もし貿易商たちにこのことを伝えたとしても、彼らは盗賊を殺し、結果的に彼らが地獄に堕ちることになってしまうだろう。この盗賊が罪を増やさないように、自分が地獄に堕ちることになってでも盗賊を絶命させるべきだと考えたのです。かくしてマハーカルナは貿易商たちを守るために、「大悲」と「方便」によって盗賊を殺したのだというのです。なお、「マハーカルナ」というのは「大いなる慈悲」という意味です。前世の釈迦は、他者を救うために「慈悲」や「方便」に基づいて殺人を行ったのだというのです。ちなみに、『大乗方便経』では、釈迦はこの行為によって、十万劫のあいだ、輪廻を滅ぼし、捨て去ったと書いてあります。つまり、『根本説一切有部律』「薬事」では地獄に堕ちたことになっているのですが、『大乗方便経』では地獄に堕ちず、報いを受けることもなかったことになっています。

このような思想はその後も仏教世界で受け継がれていくことになります。初期の唯識文献である『瑜伽師地論』には、こんな箇所があります。

菩薩が以下のかたちの方便善巧(“手だてについての巧みさ”)によって現行し、違犯なき者となるし、多くの福徳を生ずることになるような、ある性罪すらある。(中略) 具体的には、菩薩は、泥棒・盗賊が、偉大な精神を持つ声聞たちや独覚たちや菩薩たちである、百の多数倍もの、命ある者たちを、わずかな財のために殺そうとのぼせ上がり、多くの無間業(“死後間もなく地獄に堕ちる業”)をなすことに取り組んでいるのを見、そして、見おわってのち、さらに、決心によって、次のように心を起こす。“もし自分がこの命ある者(泥棒・盗賊)を絶命させてのち、地獄に生まれるとしても、地獄に生まれることは自分にとって望むところとなりますように。しかし、この有情(泥棒・盗賊)が無間業をなしてのち、地獄を来世とすることがありませんように”。 このような意向を持つ菩薩は、この命ある者(泥棒・盗賊)を、善なる心によって、あるいは、無記(“白紙状態”)なる心によって、知ってのち、自責しつつも、今後についての憐憫の心にもとづいて、絶命させる。[菩薩は]違犯なき者になるし、かつ、多くの福徳を生ずるのである。

内容は『大乗方便経』と同様で、他者を救うためなら殺生をやってのけるべきであることが説かれています。『大乗方便経』ではマハーカルナは殺人を行っても地獄に堕ちなかったことになっていますが、『瑜伽師地論』もそれと同様で、「[菩薩は]違犯なき者になるし、かつ、多くの福徳を生ずるのである」と書いてあります。殺人の報いを受けることはないとされているのです。

以上のような思想の流れが、後期密教にまで流れ込んでいます。実際に呪殺を実践した人物をあげておくと、11世紀から12世紀の始めごろを生きたチベット僧のラ・ローツァワ・ドルジェタクという人がいます。「ローツァワ」というのは翻訳官という意味で、ドルジェタクは非常に優れた仏典翻訳家でした。しかしドルジェタクは同時に、自分に敵対する者を数多く呪殺によって葬ったとも伝えられています。彼が用いた呪術はドル(度脱)と呼ばれています。ドルというのは、特定の人物がそれ以上の悪事を重ねる前に呪殺して、文殊菩薩がいる異世界へと転生させるというものです。

ちなみにドルジェタクは、密教には性的ヨーガが必要不可欠であるという立場で、生涯のあいだに五人のうら若き女性を性的ヨーガのパートナーとしました。しかしドルジェタクは出家者であり、性的ヨーガを実践することは律に抵触します。ドルジェタクが密かにうら若い女性と性的ヨーガを行っていたことが露見すると、律を重んじる人々から囂囂たる非難が巻き起こりました。ところがドルジェタクは、反対派を呪殺することで批判を封じ込めたと伝えられています。前々回で申し上げたように、律と性的ヨーガの相克の問題はインド仏教では最後まで解決されずにチベット仏教に引き継がれ、すったもんだが続いていくことになりました。ドルジェタクのエピソードも、そのすったもんだの歴史の暗いヒトコマです。

ドルジェタクが呪殺を正当化するために利用したのが、空の思想でした。ドルジェタクは、勝義においては殺すということもなければ殺されることもないという理窟で、呪殺を正当化したのです。第19回で述べたように、「勝義諦」というのは仏教の究極の真理のことです。つまり、仏が到達した究極の立場から見れば、すべては空である。そこでは、殺す者にも、殺される者にも、殺すという行為にも実体はない。ドルはこのような空の立場で行われるものであり、救いがたい者を文殊菩薩のもとへと送る慈悲の行為であり、利他行である。ドルジェタクはこのような理屈で、呪殺を実践したのです。この論理は、かつてオウム真理教が殺人を肯定するために用いたポワの論理とほとんど同型です。

そういえば、私の手元にある本にはこんな指摘があります。

もし適度で良い行為(仏教の修行の出発点である基本的道徳)によって過度の執着を棄てることができるのだとしたら、涅槃に達したとき、痕跡を残さないように、もっと非道な悪を実行できるのではなかろうか。離れたところでそれを実行するのだから。まさにこの能力こそが、真の菩薩(bodhisattva)の認識のしるしなのではないか。

私はこの論者の政治や社会についての発言には特に関心はありませんが、少なくともこの指摘については、なかなか鋭いところを突いているように思われます。「過度な執着を棄て」て「涅槃に達」するということは、(世俗的な)善悪を空じるということでもある。そこでは、善悪も殺す者も殺される者も殺すという行為もすべて空である。ゆえに、善悪や殺生などという概念を空じて、世俗的な価値から「離れた」境地に至った者は、「離れたところで」空の立場から「もっと非道な悪を実行できるのではなかろうか」。空の思想は一歩誤ると危うい面があるのではないか。

ただし、假にドルジェタクの論理をすべて丸呑みにしたとしても、オウム真理教が行った行為を肯定することは不可能です。空の思想を理論化したナーガールジュナの『中論』まで戻って考えてみましょう。『中論』の思想はニヒリズムではなく、この世のいかなる「もの」にも実体がないからこそ逆説的に縁起が可能になり、この世のすべてが蜃気楼のようにして成り立つというものです(『中論』第24章)。そこに慈悲が成立するのは、この世のすべてが無自性に縁起していることを見てとった者は、「自分/他人」という恣意的な「分別」を乗り越え、「他人」を、ひいてはこの世のすべてをアルティメットまどかのように平等に慈しむことができるようになるからです(この点については第19回で詳しく述べたので、ここでは繰り返しません)。

ところで、ドルジェタクの論理では、ドルは「慈悲」に基づくものだということになっています。この論理に従うのであれば、呪殺を行う者は呪殺される者に対して、0.0000001ミリでも打算や執着や愛情や憎悪や、“俗な意味での”「やさしさ」などといったモノを抱いていてはいけません。空の思想においては慈悲は、そういう打算や執着や愛情や憎悪や「やさしさ」といったあらゆる「分別」を解体し空じた仏の風光において成立するものです。恣意的な「分別」を行うことなく、この世のすべてを、究極の仏の立場から平等に見るところに慈悲が成立します。ですから、打算や執着や愛憎や好き嫌いや「やさしさ」が0.0000001ミリでもあったら、それはもはや慈悲とは言えないのです。ひるがえって、オウム真理教が行った殺人は、例外なく打算や執着に満ちたもので、ドルジェタクが言う「慈悲」の立場からなされたとは到底言えません。よって、假にドルジェタクの理窟をすべて前提にしたとしても、肯定することはできないと言えるでしょう。

ついでに言うと、ドルジェタクが行ったとされるのはあくまでも呪殺であり、毒殺は行っていません。これはどうでもいいことのように思われるかもしれませんが、そうでもありません。密教における調伏法は、定められた儀軌(儀式の規則)に従って行われるものであり、化学物質を用いるものではありません。よって、假にドルジェタクの立場を全面的に受け入れたとしても、密教儀軌にのっとって呪殺を行うのではなく、サリンやVXガスといった化学物質を用いるようなことをしてしまった時点で、もはや密教の体をなしていないと言わざるをえません。また、ドルジェタクは自分の敵対者を呪殺することはあっても、オウム真理教のように無関係の人々を無差別に殺害するようなことはしませんでした。結局オウム真理教が行ったことは、後期密教の文脈に照らしても許されないのです。

結語

さて、長くなりましたが、インド仏教の最終段階で出現した後期密教について、その危うい面も含めて見てきました。後期密教は、人間であれば誰であっても避けてとおることができない「性」と「死」に目をつけて、多くの宗教でタブーとされる領域へと踏み込んでいきました。そして、性のエネルギーを利用して性快感を極限まで高め、至高の快楽という形で仏の究極の智慧を体得しようとする瞑想法や、死を解脱へと転化しようとする瞑想法を開発していきました。また後期密教経典には、「分別」を徹底的に斥けて“常識”を超越する解脱至上主義とでも言うべき立場から、殺や盗や淫や酒などを肯定する文言が登場します。戒や律すらも超越してしまうことで空は体得されるというテーゼを提出してみせるのです。

言うまでもなく「性」は、ニンゲンとかいうわけのわからん動物に避けがたくつきまとい続ける難問の一つです。性と宗教の関係は解決の糸口が見えない現在進行形の問題であり、カトリック教会の神父が子供に性的虐待を行っていただの、上座部仏教の僧侶が少年に性的暴行を行っただのといった事案は今でも起きています。

密教の呪殺に象徴されるような宗教と暴力の関係の問題も、解決の糸口が見つかっていない点では同じです。密教に限らず、宗教と呼ばれる領域では古今東西、殺人を正当化する論理が語られ続けてきました。宗教の名において正当化された殺人が、現在も行われ続けていることは周知のとおりです。宗教が殺人を正当化する論理は、世俗的な善悪や道徳や倫理などから「離れたところで」構築されます。世俗的な価値と宗教的な価値は一致しないという古くて新しい問題は今も未解決なままなのです。

ちなみに仏教の歴史においては、性の問題は古い時代から噴出しています。『律蔵』には、律をかいくぐってでも性的な快楽を得ようとする比丘の姿が描かれています。エグい話になって申し訳ありませんが、相手が人じゃなければいいだろうと獣姦を行ったり、相手が生きてなければいいだろうと屍姦を行ったり、近親相姦を行ったりなどといった事案まで出てきます。もう一例あげると、『異部宗輪論』という文献には、(歴史的事実なのかというと疑問の余地がありますが)釈迦が亡くなってから約100年後に、仏教世界が大衆部と上座部に分裂した原因は「大天の五事」という5つの問題をめぐる対立だったと記されています。この「大天の五事」のうちの一つが、阿羅漢でも夢精をしてしまうことがあるかどうかでした。そもそも仏教の瞑想や修行は己の身体や意識を扱うものである以上、性という問題がつきまとわざるをえないのでしょう。

多くの宗教はおしなべて、ニンゲンにつきまとう性という領域を封印してきました。性を宗教的に意義のあるものとして位置づけたり、そこに「聖性」を見い出だす論理を徹底的に突き詰めるようなことはしなかったのです。しかし後期密教は、「性」や「殺」の問題に対して一つの極北を示してみせました。ですので、インド密教やチベット密教の歴史を辿り、そこにどんな問題が噴出しどんな試行錯誤がなされたかを検討することで、性と宗教の関係や暴力と宗教の関係という難問や、仏教の修行や瞑想に身を投じる多くの者が直面することになる性欲をめぐる問題について考えるためのヒントを得られるように思われます。

後期密教は、特異な内容や一歩間違えると非常に危うい内容を含んでいるがゆえに、無視されたり忌避されたり「堕落した仏教」の一言で片づけられたりすることもあります。しかし後期密教をどう評価するにせよ、そこには宗教をめぐる難問について考えようとする者であれば、無視して済ますわけにはいかない重要な問題が含まれていると私は思っています。

番外編は以上になります。次回(第31回)からまた本編に戻ることにします。

第31回はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?