G7 気候・エネルギー・環境相会合 ②〜亀裂〜

4月に行われたG7気候・エネルギー・環境相会合、そして5月の広島G7サミットへの注目が高まった。気候とエネルギーの政治領域で特に報道が多かったのは日本と他国の間の脱炭素化に対する姿勢の隔たりだった。

国際交渉の場で各国の食い違いはつきものだ。理想主義がなんと言おうと、各政府は自国の利益を最優先するのが常識である。今年のG7も例外ではなかった。しかし今回の衝突は一味違う。迫られるエネルギーの脱炭素化やウクライナ戦争に脅かされるエネルギー安全保障。独自のグリーントランスフォメーションを仕掛けていく日本。世界エネルギー情勢の足元が揺らぐなか、今年のG7会合は歴史の転機を象徴しているように感じざるを得ない。

今回の投稿の第1部ではG7環境相会合の合意を一部取り上げた。この第2部では政府間の不一致を分析する。

結論から述べると、今回の投稿は次の4点にまとめられる:

G7諸国の立場が初めから一致することはほぼ無い。石炭火力フェーズアウトの期限付、原子力発電の活用、発電部門での水素・アンモニアの使用などといった議題において各国の意見が異なった。脱炭素化に能動的に取り組む国もいれば、躊躇する国もいる。

この規則の唯一の例外として、天然ガス・液化天然ガス(LNG)への新規投資が適切であるという提案への反対が見られなかったことだ。これは明らかに去年勃発したウクライナ戦争が引き起こしたエネルギー市場の不安定化が背景となっていて、ガス市場安定化・エネルギー安全保障強化対策の必要性が反映されている。

議長国の日本に焦点を当てると、欧米諸国の踏み込んだ脱炭素提案に対して消極的だった場面が目立つ。特に発電部門の脱炭素化において、日本は明らかに立ち往生している側面があり、見当違いな方向に走り始めている側面もある。

日本がエネルギー脱炭素化に積極的に取り組めていない要因は現状の化石燃料への依存度の高さではなく、日本特有の「脱炭素もどき思想」なのではないのだろうか。この思想の分析は第3部をご覧頂きたい。

主要国の立場を簡単にまとめると?

詳細に入っていく前に、G7諸国の立場を項目ごとにまとめてみた。これは報道されている情報から読み取れる範囲のものなので、全7カ国の位置付けは捕らえられない項目が多かった。そして日本に焦点を当てる投稿なので、日本と他国というふうな分別にしてみた。

石炭火力

G7は気温上昇を1.5°Cに抑えつつ「国内の排出削減対策が講じられていない石炭火力発電のフェーズアウトを加速するという目的に向けた、具体的かつ適時の取組を重点的に行う」ことにコミットした。しかしそのフェーズアウトにおいて明確な期限は付けられていない。大臣の間に生じた齟齬がその要因だった。

2030年度までに全ての石炭フェーズアウトを最も強く求めていたのは英国とカナダだった。カナダ環境・気候変動相ギルボー氏は「カナダにとって2030年の石炭火力フェーズアウトほど緊急なものはない。1.5度シナリオを整合的な石炭火力フェーズアウトへのG7のコミットメントを歓迎する」と会議閉幕後にツイートした。毎日新聞の報道によると、英国も石炭全廃だけでなく、「化石燃料の段階的廃止」を今回のG7の目玉にしたかったという。

カナダと英国に並んでフランスやドイツも年限を示すように議長国の日本に迫った。ウクライナ戦争の影響で天然ガス供給が逼迫し、対策として石炭火力発電の割合を増やしたドイツでさえきちんと石炭火力廃止の道筋を描いている。「ドイツはロシアによるウクライナへの侵略戦争の影響で、一冬だけ石炭火力の利用を増やしました。ただ、それはあくまで戦争が起きている間に限定したものです」と同国経済気候保護省のグライヒェン次官は述べている。「2030年までに全ての石炭エネルギーからの撤退を目指しています。(中略)2030年までに80%を再生可能エネルギーでまかなう予定です。」

だが日本は反対した。日本では経産省が数年前に非効率の石炭発電所を2030年に向けて段階的に休廃止していくと表明したが、現在運転中の石炭火力発電所は167基あり、4基の発電所が新築計画中・建設中という現状だ。国内のエネルギー方針でも2030年度時点で総発電量の19%を石炭火力でまかなう計画となっている。最終的に、石炭火力にしがみつく議長国日本の立場に沿って、コミュニケではフェーズアウト期限の明記は見送られたようだ。

反対したのは日本だけじゃない。米国とEUも内部の政治事情で賛成できなかった。米国では来年大統領選挙と議会選挙が行われる予定で、民主党のバイデン政権は気候変動対策に反対しがちな共和党からの攻撃を懸念している。しかし期限付には反対したものの、米国は脱石炭に成功するかもしれない。ドイツをはじめとしたヨーロッパ諸国とは違い、アメリカ国内では石炭火力廃止の方針は立てられていないが、近年成立したインフレ制御法やインフラ投資・雇用法などが急激な再エネ普及の起爆剤になり、2030年までに石炭火力は見捨てられる可能性がある。

27カ国から結成されるEUは、石炭生産度や消費度が高い東ヨーロッパ加盟国を考慮し、石炭フェーズアウト期限に賛成できなかった。ポーランドは特に石炭輸出への依存が特に高く、石炭火力の全面廃止は2049年度まで先送りにしている。

原子力

コミュニケは原子力に関して原発保有国は低炭素エネルギー源・気候危機対策・ベースロード電源や系統の柔軟性の源泉として原発の潜在性を認識する、と賛否を示さない中立的な文章で書かれている。それもやはり主要7カ国が束になれなかったのが原因だ。

原発の分野で最も明白に読み取れるのが日本とドイツの違いだろう。日本政府は原発を最大限に活用することを目指していて、2030年までに原発の比率を電源構成比の20〜22%まで引き上げるという目標を掲げている。その目標達成に向け、福島原発事故以来停止していた原子炉の再稼働・一部の原発の最長60年の運転期間を延長する取り組みを進めている。現在2023年5月半ば時点では10基の原発の再稼働が認められ、10基が審査中となっている。

原発再稼働を促進する日本を支持するのは米国だ。米国のジョン・ケリー大統領特使は「日本が保有する原子力発電を組み合わせれば信頼度の高い電気を(安定して)供給することができる。原子力は電源構成の一つとして、バイデン大統領も我々のチームも支持している」と毎日新聞のインタビューで明らかにした。

それに対しドイツは2000年から原発の停止を計画しており、福島原発事故を節目にその計画を加速した。そして今年のG7気候・エネルギー・環境相会合が幕を閉じると同時に最後の原発を停止し、「脱原発」を達成した。

天然ガスおよびLNG

4月半ばの気候・エネルギー・環境相会合は「ガス部門への投資はガス市場の不足に対応するため適切でありうる」と合意し、そして5月半ばの広島サミットでは「ガス部門への公的に支援された投資は、一時的な対応として適切であり得る」と訂正した。

ロシアのウクライナ侵攻が引き金となったエネルギー市場逼迫を背景に、天然ガス・LNGをめぐる政治は実に面白くなっている。天然ガスを含む化石燃料の段階的廃止が迫られる中、ガス市場の上流開発への投資が必要だとG7環境相会議前に発表した。こういった地政学的不安のなか、ガス部門への投資に激しく反対する声はほぼ聞こえなかった。もちろんそれは外部者の観測であり、会合に立ち会ったインサイダーはもっとニュアンスのある交渉を目撃していたかもしれない。しかしガス投資における決裂が公な話題にならなかったのは事実だ。

この案の一番の支持者はやはりロシア産天然ガスへの依存度が最も高かったドイツだったようだ。ドイツは札幌で行われた大臣会合ですでに「公的に支援された投資」の言葉遣いを求めていたと報道されていて、最終的にそれに沿った文章に訂正されたのもドイツの働きかけの結果だ。

環境活動家から批判が絶えない合意だが、ドイツ側は今後のガス市場投資は化石燃料のロックインを避けるように行うと主張している。同国のある官僚は「我々は新しいガス火力発電所が必要だが、後にグリーン水素も輸送できるように建てなければならない。つまり、クリーンな未来への投資でもある」と指摘した。それをどう実現していくのかはこれからの大きな課題になっていくだろう。

日本の立場としては、LNGを「トランジション(移行)燃料」と位置付けていて、ドイツの提案にかなり支持的だったようだ。米国も世界最大のLNG輸出国の一つという立場にあり、さすがに天然ガス・LNGへの新規投資案に反発しなかったようだ。

水素とアンモニア

今年のG7会合で最も目立った食い違いが脱炭素政策における水素とアンモニアの役割だろう。再エネ由来の水素(グリーン水素)は普段、産業や輸送などといったCO2削減が難しい部門に用いられるべき燃料とされている。しかし日本政府が去年公表したGX基本方針では、電力部門で水素とアンモニアのガス火力や石炭火力での混焼が一つの柱となっている。それに加え、アジア諸国の脱炭素移行に貢献する方針の一部として、アンモニア・石炭混焼は欠かせない技術と化している。こういったことから、今年のG7会合はまさに日本 vs G6 の展開となったようだ。

英国、フランス、カナダは水素・アンモニアを低炭素エネルギー燃料と位置付ける日本の提案に猛反対した。アンモニア自体は温室効果ガスではないが、現在のアンモニア生産は化石燃料を多く必要とし、技術的にも商用化にはまだ遠い。英国とフランスは水素やアンモニアは「2050年までに排出削減するという1.5度への道筋に沿った場合のみに使用を認める」の文言をコミュニケに含めるように要求した。カナダは水素とアンモニアを「効果的」な排出削減手段と位置付けることに反発し、代わりに排出削減の「潜在性」のある燃料という文章を求めた。

日本経済新聞によると、英国のシャップス・エネルギー安全保障・ネットゼロ相はアンモニアの石炭混焼は「石炭の温存につながる」と指摘し、「混焼はCO2を十分に(排出を)削減しない」とも述べている。

ドイツも同じ立場で、グライヒェン経済気候保護省次官も「アンモニアを使って石炭火力発電を延長するなど古いシステムにしがみつく、これは未来への道ではありません。未来は、多くの風力・太陽光を使い、そこから暖房や輸送・産業まで広げていき、ガスからの置き換えをすることです」と、Yahooニュースの取材で語っている。(ちなみに同取材でグラヒェン次官は日本での再エネのポテンシャルについても興味深い話をしている。読者の皆さんにおすすめする。)

最後に、米国も日本の水素・アンモニア政策に対して反対の声をあげた。ケリー米特使はこのことに関して毎日新聞のインタビューで長めの意見を述べているので、そのまま引用しよう。

「私たちは、将来の技術にはいくつもの可能性があると信じている。だが、アンモニアや水素を天然ガスと混焼させる役割については、いくつかの深刻な問題や重大な課題をもたらす可能性がある。(二酸化炭素排出量が他の化石燃料に比べて少ないとされる)ガスが目の前の課題に対する解決策のように誇張されつつあることを非常に懸念している。アンモニアや水素をガスと混ぜることは、(脱炭素社会への)移行を加速させるどころか、問題を先送りするのではないかと人々は懸念している。水素やアンモニアの製造に多くのエネルギーを費やし、ガスに混ぜて燃やせば、コストは上がり、排出量も減らない。私たちが推奨し、実施していることは、移行期にはガスをそのまま使い、最終的には(価値が大幅に減少する)「座礁資産」となる大規模なインフラを新たに作らないことだ。」

最終的に、さすがに日本の立場に対する6カ国の団結力が上手に出たのだろう。「1.5C°への道筋及び2035年までの電力部門の安全または大宗の脱炭素化という我々の全体的な目標と一致する場合、ゼロ・エミッション火力発電に向けて取り組むために、電力セクターで低炭素及び再生可能エネルギー由来の水素並びにその派生物の使用を検討している国があることにも留意する」といった文章に留まった。留意するだけで、他の国の賛同は全く得られなかったということだ。1.5度への道筋、2035年までの脱炭素化の目標に一致させるということになると、事実上水素やアンモニアを混焼させるどころか、新規火力発電建築を直ちにやめなければならない。

先ほど述べたが、発電部門における水素・アンモニア混焼が日本と米欧の間の亀裂が最も感じ取れる議題だったと思う。これほど激しい議論になったことからも、今回のG7はやはり日本の脱炭素政策の欠陥が暴かれる歴史的な転換点だったのではないかと考えられる。

「グリーントランスフォメーション」の大文字の採用

最後に気になった意見対立の事例を一つ挙げたい。それがコミュニケの英文での「グリーントランスフォメーション」という言葉の示し方だ。このフレーズはコミュニケ全文で2度登場し、両方とも頭文字が平凡な小文字 (green transformation) で書かれている。何を意味するのだろうか。

まなさんはすでにご存知かもしれないが、岸田内閣は去年12月に「GX基本方針」を公表し、今年2月に閣議決定された。GXはグリーントランスフォメーションの日本独特の新造語である。G7交渉に挑んだ経済産業省はGX基本方針を日本型脱炭素政策のブランディングとして他国に普及させようと意気込んでいた。経産省の木原晋一審議官は、会議事前に「日本は議長国として、グローバルなGXの実現を目指してメッセージや施策を議論し、世界に発信する場にしたい」と述べた。

GX基本方針は火力発電への固執、商用化にほど遠い「ゼロエミッション火力」技術への依存、再エネ増加への踏み込みの足りなさ、カーボンプライシング構想の不十分さなど、様々な欠陥が指摘されている。本ブログも含む至る所で批判が絶えない方針で、発信するどころか、GXは日本を不利な立場に追いやった。前述の英国エネルギー安全保障・ネットゼロ相の「石炭の温存につながる」の言葉は日本のGXに向けられたコメントで、「GX」の造語が曖昧で意味不明だという苦情も出た。フランスのエコロジー移行担当相はGXという言葉について「イノベーティブだとは思うが、初めはそれが具体的に何を差しているのかは分からなかった」と語った。

こういった批判は決して笑い事ではない。GX基本方針の脱炭素政策のための資金調達手段は「GX経済移行債」と称される国債で賄う予定なのだが、「GX」の曖昧さ、資金使徒の不透明性などが原因で、海外投資家はグリーンウォッシュを警戒している。つまりGXが現実的にどう脱炭素化につながるのか、資金がどのプロジェクトに調達されるのか、そして今後もGXという名称で通すのかを真剣に問い直さなければ、GX方針自体が水の泡となってしまう恐れがある。

G7会合後、経産省の担当者はコミュニケにグリーントランスフォメーションが大文字化されなかったことを問われ、そもそも日本の定義するGXを他国に押し付けようと考えていたわけではないと話したようだ。会議前の審議官の意気込みとは矛盾していて、負け惜しみに聞こえなくもない。

日本はなぜ浮き彫りになってしまったのか

ここまで読んでもらえたなら、日本がG7の中で脱炭素戦略に向けての踏み込みが足りなということが分かるのではないだろうか。そこで自ずと生まれる疑問は「何故?」

ブログ投稿で厳密な比較分析は不可能だが、少なくともある一般論の反駁はしておきたい。その一般論とは、日本の電源構成における化石燃料の高比率が現状維持バイアスを産んでいるという論だ。そう、各国のエネルギー移行への態度の原因として、その国のエネルギーミックスを指摘するのは間違っている、ということだ。

その実証として、まずG7主要7カ国(プラスEU)の電源構成比率を見てみよう。

一見明らかに日本の化石燃料比率は他国と比べ、ダントツに高い。比率が高いということは、脱炭素化がより難しく、石炭火力フェーズアウトの期限付や、化石燃料を温存する革新技術の推進などといった現状を維持するのは当たり前ではないのか。

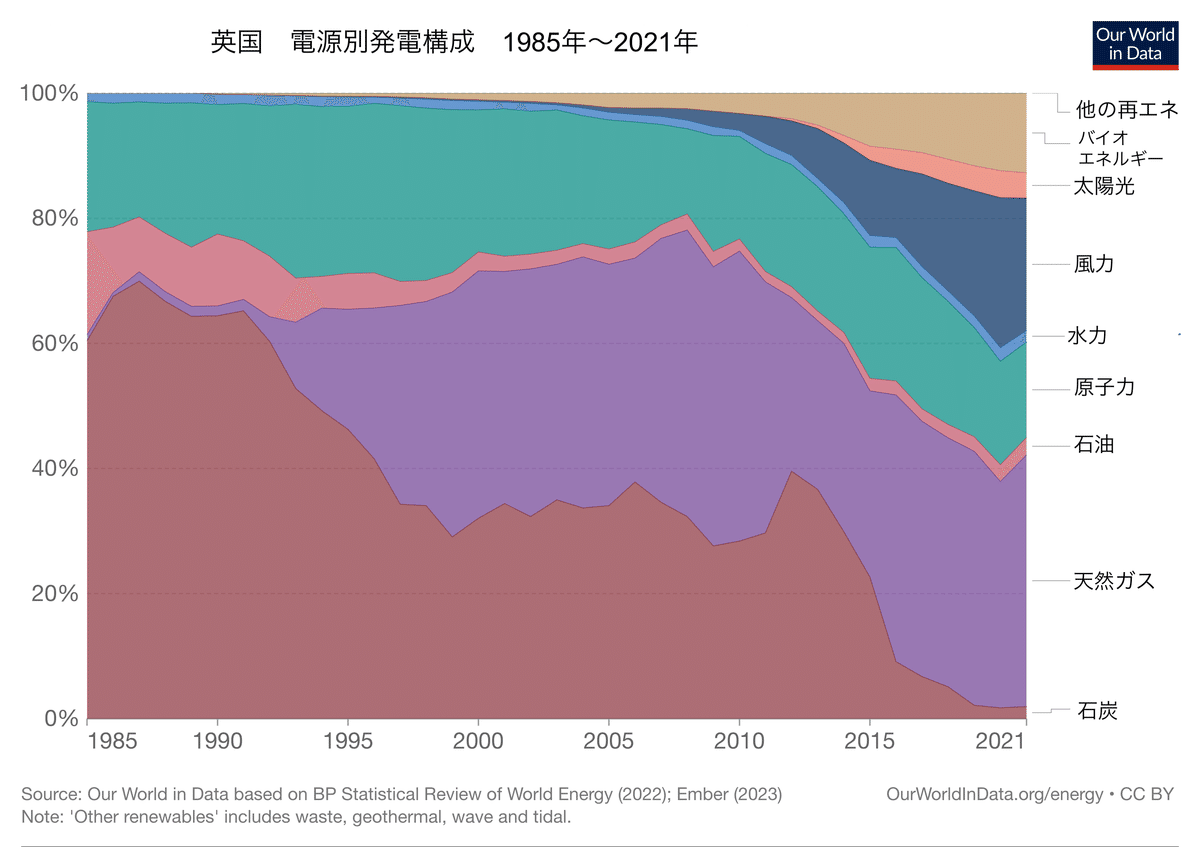

しかしこの見方は間違っている。一つ目の棒グラフを見ると、日本ほどではないが、米国とイタリアも電源構成の半分以上が化石燃料だということが一目瞭然で、二つ目のグラフではドイツの石炭火力比率が日本とほぼ同レベルだということが分かる。現在化石燃料への依存度が高い欧米諸国だが、脱炭素化に踏み込んだ合意を求めていたのは事実だ。英国の事例を見てみると、脱炭素への意志は口先だけではないということが分かる。2012年度の英国の電源構成の化石燃料比率は62.6%で、石炭火力は38.2%と現在の日本より高かった。しかし今はどうだろう。2021年度時点で化石燃料は38.3%、石炭火力は1.8%とグッと下がっている。

かなり単純な分析だが、何が言いたいのだろうか。つまり、電源構成やエネルギーミックスはもちろん脱炭素政策に構造的な足枷となるが、決して変えられないものではないということだ。確かに割合の大きい石炭火力やガス火力発電をフェーズアウトし、自然エネルギー源の大規模な導入にはそれだけ時間がかかるに違いない。しかし国家および民間が一丸となり能動的に取り組めば、英国のように10〜15年でかなりの脱炭素化が進むはずだ。

残念ながら、今の日本にはそれほどの積極性が見られない。化石燃料比率が原因でないとすれば、日本の姿勢をどう説明すれば良いのだろうか。仮説ではあるが、「脱炭素もどき思想」が根源ではないのだろうか。この投稿の第3部でこの思想の特徴を説明する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?