[新ノウハウ] スカウトの返信率に大きく起因している3つの要素

「山根さん、スカウトの返信率を改善したいのですが、ポテンシャライトさんが入れば格段に良くなりますよね?」

というご質問(相談)をいただくことがあります。誤解を恐れずに言うのであれば、その質問への回答は「わかりません」になります。

スカウトの返信率に大きく起因している要素が3つあります。この3つのうち、ポテンシャライトが調整(アドバイス)可能な要素と、どうにもならない要素の2つに分かれます。

本ブログではこの3つの要素についてのご紹介と、その対策について記載したいと思います。

1. スカウト返信率に大きく起因する3つの要素とは

これまで220社様程の採用/人事支援に入ってきて、スカウト運用をする際に重要な要素が3つあることがわかりました。そのご紹介をしたいと思います。

1-1. 魅力

Googleからスカウトメールがきたら返信しますよね?ただ名前も知らない、且つ求人要項が薄い企業様からスカウトメールがきたらスルーしますよね?

これは「魅力」が異なるからです。Googleという事例が極端過ぎるかもしれませんが、スタートアップ/ベンチャー界隈で著名なのは、SmartHRさんがわかりやすいでしょうか。細かい内情は皆さんご存知ではないかもしれませんが、何となく魅力的ですよね。他スタートアップでいうと、Ubieさん/10Xさんは魅力的ですよね。

といった具合にやはり魅力的な企業はスカウトメールの返信率も高いです。

では、その「魅力」を体系的にまとめた内容はあるの?という質問をいただきそうですが、下記が参考になるかと思います。

※本日の本題はココではないため、簡単な説明のみで失礼致します。

1-2. 必須要件

必須要件というより求人の「ハードル」と言いますか。

簡単にいうと、自社の魅力に対して身の丈に合った必須要件設定をしているか、という意味です。

例えば、名も無い20名ほどの企業が、Google出身の超優秀なエンジニアを採用しようとしても、おそらく無理でしょう。もちろん前述した「魅力」があれば採用可能かもしれませんが、可能性としては非常に低いです。

ただ、自社の「身の丈」と言われても自身で把握してもらうことって難しいですよね。ポテンシャライトはこれまで220社様ほどの魅力の設計を実施してきて、感覚的にどの程度魅力がある企業様かを認識するスキルはあるつもりです。そのため、皆さまの企業が「●●のスキルがある人材がほしい!」と声高々に仰っていただいたとしても、そのスキルがある人材を採用するための魅力が伴っていないとならないのです。

現実的なわかりやすい事例をお話ししましょう。

仮に貴方がプロサッカー選手だったとします。26歳、選手としても全盛期を迎えるタイミングです。日本サッカー界でも名前が知れ渡っており、これから海外にチャレンジしたい、そんな状況であったとしましょう。そんな貴方に目黒区サッカーリーグの「FC小原(仮名)」というチームからのオファーがきました。年俸は300万円。FC小原はチームの司令塔を探しており、貴方へのオファーが舞い込んだのです。

↑

「いやいや、山根さん。そんなオファー断るに決まっているでしょう」

そうなんです。断るに決まっているのです。明らかに「FC小原に移籍をする”理由”」が皆無ですよね。

ただ、転職市場において、こういった「スカウトメール」は多数配信されています。スカウト配信企業と比較しても、間違いなくレイヤーは上の方“のみ”にターゲットを定めてのスカウトメール。これは返信をいただける確率はほぼゼロでしょう。

つまり、御社の魅力を客観視した際に、御社の「必須要件」に当てはまる方は、御社に入社をするメリット(魅力)はあるのでしょうか?そこをきちんと認識すべきです。

※下記ブログは割と近しい内容でしたのでご参考までに。

1-3. ホットな求職者比率

本ブログでメインでお話しをしたい内容はココです。

「ホットな求職者」とは、スカウト返信率が高いと想定される求職者様のことです。

例えば、

- 該当媒体に直近1日以内にログインをしている

- 他スカウトメールに返信をしている

- 他企業様に応募をしている

上記に該当する求職者様はスカウトメール返信率が高いと思いませんか?実際に返信率は高いのです。

各求人媒体(Wantedly/Greenなど)によって、どのような検索設定ができるかは異なりますが、ほぼ全ての媒体において上記3つのうち1〜2つは設定した上で検索をすることができます。

話を戻して「ホットな求職者比率」とは、御社がスカウトメールをお送りした人数の中で、どれくらいの割合の方々が上記3つに該当をしていたのか。

例えば、

- スカウト送信 :100件

- スカウト返信 :3件

- スカウト返信率:3%

上記の場合、何も違和感は感じないかと思います。スカウト返信率は3%だったのね、と。ただ、下記の変数を加えたらいかがでしょうか?

◆変数

- パターン①: ホットな求職者:10名

- パターン②: ホットな求職者:50名

- パターン③: ホットな求職者:100名

まず、パターン①はおそらく3件返信が来ている方は、上記の「ホットな求職者10名のうちの3件」返信がきているはずです。つまり、ホットな求職者のスカウト返信率は30%。

また、パターン②は、ホットな求職者が50名いたうち3件の返信。つまりホットな求職者のスカウト返信率は6%。

そして、パターン③は、ホットな求職者が100名いたうち3件の返信。つまりホットな求職者のスカウト返信率は3%。

整理しましょう。

◆整理

- パターン①: ホットな求職者:10名

- ホットな求職者のスカウト返信率:30%

- パターン②: ホットな求職者:50名

- ホットな求職者のスカウト返信率:6%

- パターン③: ホットな求職者:100名

- ホットな求職者のスカウト返信率:13%

上記で説明をしたこと+それ以外の話を、本ブログではポテンシャライトの見解を次項で説明をしたいと思います。

2. ホットな求職者は割とすぐに枯渇する

前項で説明をした通り、スカウトメールの返信率を上げるには「ホットな求職者」を検索して配信をしたほうが良いとご理解いただけたかと思います(事実として返信率は高いですしね)。

では、ホットな求職者は各媒体においてどの程度存在しているのか?

感覚的に回答をすると、

100名くらい

です。

すみません、定義が曖昧でしたね。

ポテンシャライトの界隈であるスタートアップ/ベンチャー企業。主に採用対象となるのはエンジニア/デザイナー/プロダクト企画/営業/カスタマーサクセスが多いです。全体の7割くらいはこのポジションであることが多いです。この5つの職種で3年以上経験があり、且つ25〜35歳と仮定しましょう(これ以上は細かく定義しません)。その仮定において各媒体を検索した際は、各媒体の平均は100名程度だとご理解ください。

話を戻します(100名について議論したいわけではありません)。

仮に御社がターゲットとしたいエンジニアで、且つホットな求職者に当てはまる人数が100名だったとしましょう。

これってすでにピンチではないですか?1ヶ月で50名スカウト送信をしたとして、2ヶ月で枯渇しますよね。

この事象は各媒体で頻発することはあります。もちろん前項(1-2)で説明をした「必須要件」次第です。必須要件を下げたり/広げたりしていただけると、100名が150名くらいになったりします。ただ、150名だったとしても3ヶ月で枯渇しますね。

そのため、どの採用媒体でも限界があります。1つの媒体を皆さんが満足いくような運用(スカウト送信)ができる期間は最大でも「3ヶ月」とご理解いただいたほうが良いかと思います。4ヶ月目以降は「枯渇」状態になっており、魚がいない海で釣りをしているようなものだとご理解ください。

3. ホットな求職者が枯渇した状態で「返信率」の議論をするのは不毛

さて、本ブログで最も伝えたかったのはココです。

「スカウト返信率をもっと上げたいですね。文章やタイトルなどを変えて工夫してください」

と皆さんは仰るのですが、どんなに良い餌(エサ)をつけたとしても、目の前の海に魚がいないのに釣れるわけがありません(確率は低いです)。

つまり「ホットな求職者」が枯渇をした状態で、文章やタイトルなど「返信率」を上げるための議論をしても、不毛なやり取りになってしまうのです。

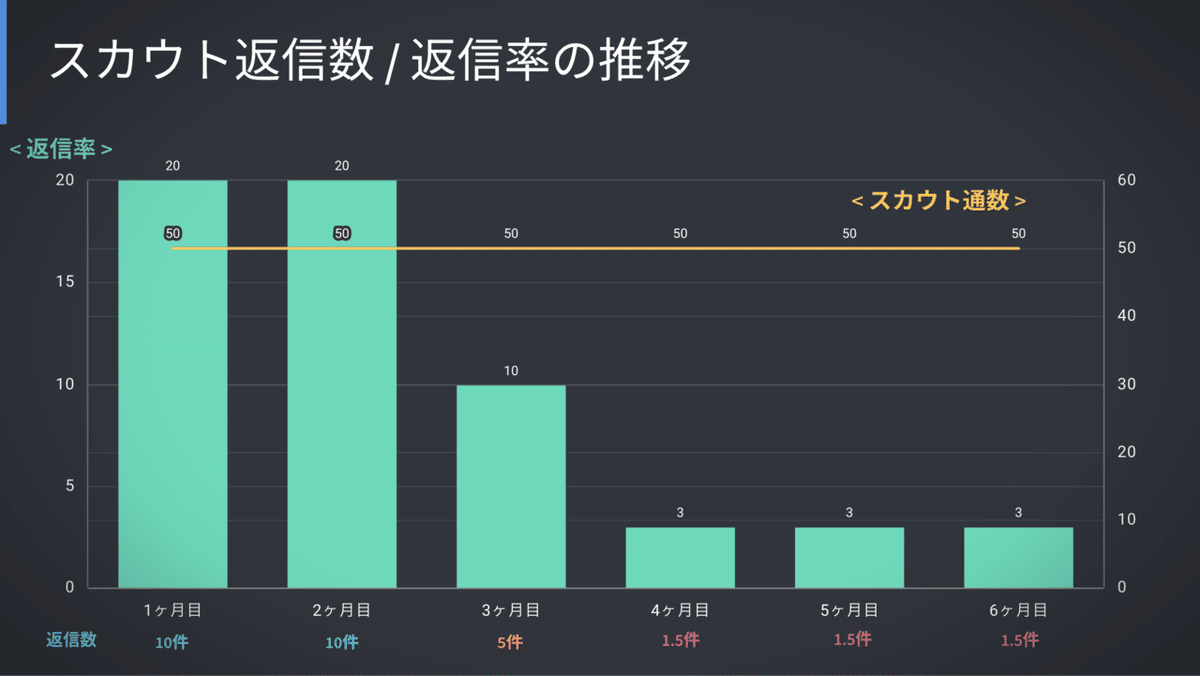

この状態をグラフィカルに見てみましょう。

※前提として毎月のスカウト通数を一定数担保した場合

図に記載をした通りですが、これはほぼ全ての媒体において起こりうる事象です。通数を担保した場合、3ヶ月目以降くらいから返信「率」は下降し続けます。

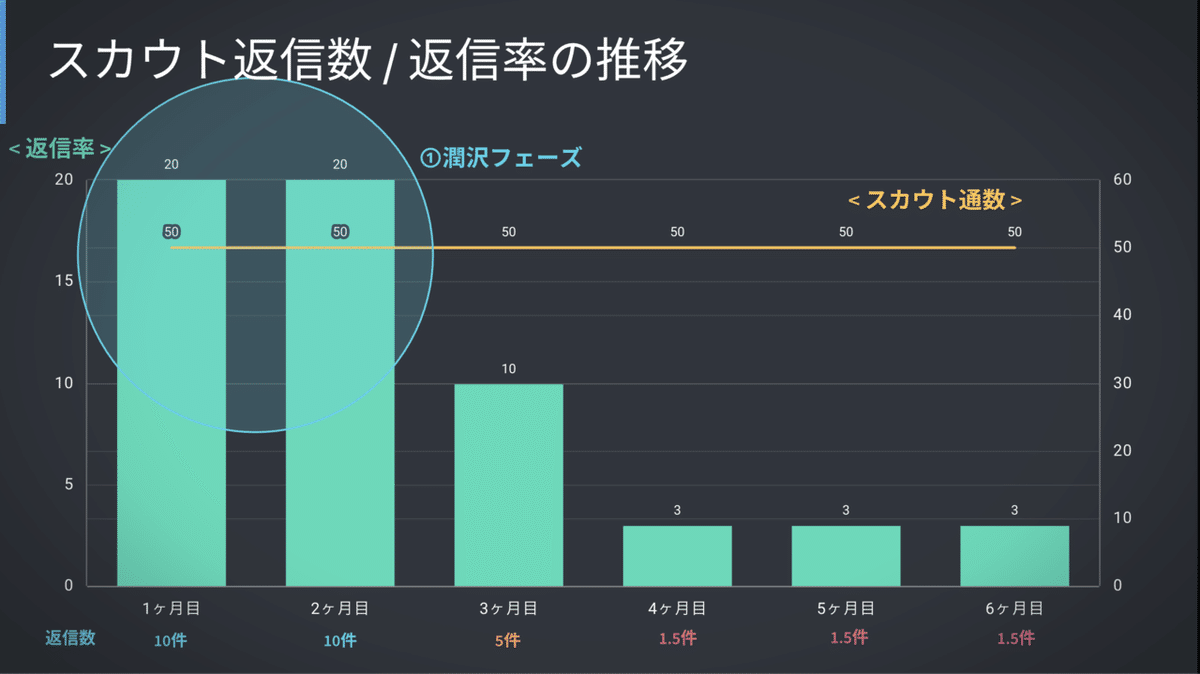

そのため、この図において「フェーズ」を3つに分けて少し深掘りしていきましょう

3-1. 潤沢フェーズ

スカウト開始直後〜2ヶ月目くらいまででしょうか。

スカウト対象者がまだ一定数残っており、慌てる時期ではありませんが、このタイミングで できるだけPDCAは回したいですね。次のフェーズに入ってしまうと検証ができないフェーズに入ってきます。

3-2. 曲がり角フェーズ

このフェーズに入ると、「必須要件を下げる/広げる」ことを検討されたほうが良いかと思います。

このまま同じ必須要件を続けるのであれば、次の枯渇フェーズに向かっていきます。

3-3. 枯渇フェーズ

スカウト対象者がほぼいません。

つまり、「新規登録者」か「既存登録者でログインをした方」の2通りしかホットな求職者はいないため、返信率はかなり下がってきます(繰り返しになりますが、スカウト通数を担保した場合です)。

では、枯渇フェーズに入った際はアクションをどのように変化させていけば良いのかを次項で説明します。

4. 枯渇フェーズで取るべき4つのアクション

前述した通り、スカウトメールの運用を数ヶ月していると、必須要件に当てはまる求職者様が枯渇してきます。枯渇した場合にどのようなアクションをとれば良いのか、4つご紹介したいと思います。

4-1. 必須要件を「下げる」

これは文字通り、設定していた必須要件を「下げる」手法になります。例えば、「経験年数を5年から3年にする」「法人営業経験から営業経験に変える(法人営業経験無し)」などです。この手法はどの企業様も試していらっしゃるかと思うので、詳細の説明は割愛します。

4-2. 必須要件を「広げる」

どの企業様も当該職種の「実務経験者」を採用したい気持ちがあるかと思いますが、そのポジションは異なる職種の経験者でも対応できたりしませんでしょうか?

例えば、2018年ごろから一気にトレンドとなったカスタマーサクセス職について。SaaS業界のカスタマーサクセス経験がある方はもちろんターゲットかと思いますが、2021年現在であっても、ドンピシャの経験者の採用は難儀です。では、どのような職歴がある方がカスタマーサクセス職として適しているのか?例えば、と言う前提条件をつけて下記してみます。

- 法人営業経験がある方

- 個人営業経験がある方

- キャリアカウンセリング経験がある方

- カスタマーサポート経験がある方

- システム導入コンサル経験がある方

- ITコンサル経験がある方

- 当該業種での実務経験をお持ちの方

- 地頭が良い第二新卒の方

などがあります。これらの職種に「広げた」場合、スカウト送信対象者が増えます。

4-3. スカウト送信数を「減らす」

枯渇フェーズにおいて無理矢理スカウト送信数を担保しても、返信数はあまり増えません。なぜならばホットな求職者が少なくなってるからです。

「いやいや山根さん、送信数を減らしたら返信数も減ってしまうじゃないですか」

まさにその通りなのですが、下記をご覧ください。

上記は、「潤沢」フェーズと「枯渇」フェーズの違いを図で表したものです。潤沢フェーズではスカウト送信対象者はほぼホットな求職者(青の枠)になります。一方で枯渇フェーズは85%がコールドな求職者になります(コールドとはホットの逆です)。そして下記をご覧ください。

ご覧の通りなのですが、この場合返信をいただけるのは青の枠の対象者からだけであるケースが多く、結果的にエメラルドグリーンの枠の方にスカウトを送信しても偶発的な返信しか期待できません。

話を戻すと、スカウト送信数を「減らす」と記載しましたが、厳密に言うと「ホットではない求職者へのスカウト送信数を減らす」と言う方が正確かもしれません。

4-4. 他の採用経路(媒体)に「変える」

正直、枯渇フェーズに入ってくると、採用経路(媒体)の変更を常に視野に入れるべきです。昨今の採用経路(媒体)は初期費用がある程度抑えられ、成果報酬の比率が高めになっています。つまり、比較的スムーズに採用経路(媒体)の変更は検討できるかと思います。

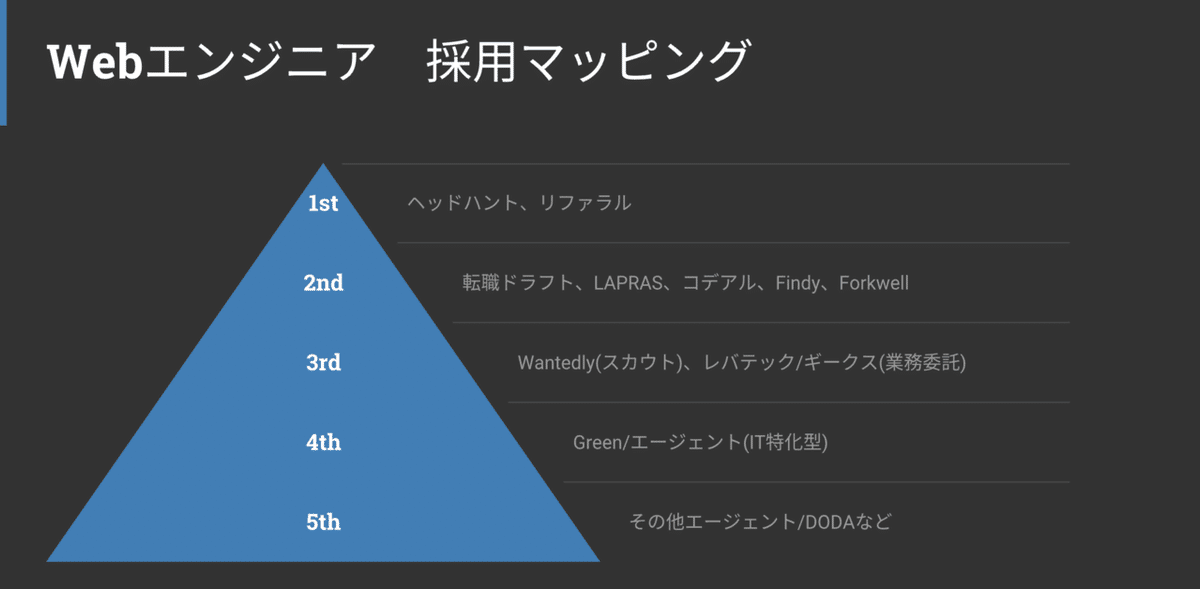

下記をご覧ください。

この図はエンジニア採用するための「採用マッピング」と当社では呼んでおります。つまり、ピラミッドの上にいけばいくほどスキルが高いエンジニアの登録者が多いということです。

この図に従うと、エンジニア採用においては転職ドラフト、LAPRAS、Findy、Forkwell、Wantedlyあたりが筆頭になります。例えばこの5媒体をバランス良く使うことによって活路が見出せることもあります。

このようにタイミングをズラして上記4媒体は使用すると枯渇感もなくうまく使用できるかと思います。

とは言いつつ、採用人数が多い場合は、スカウトのボリュームが必要なはずです。その場合は下記のようなイメージが良いかと思います 👇

上の4媒体は「タイミングを考慮して使用する媒体」。

下の4つの採用手法は「通年で採用する採用経路」になります。

このように分けて採用活動を行うと良いですよね。

最後に

皆さんいかがでしたでしょうか。

※当社の採用/人事組織系支援にご興味がある方はお気軽にお声掛けください。

最近リリースをしたポテンシャライトのノウハウを取り入れたATS Opela(オペラ)にご興味をお持ちの方はこちらよりご連絡ください 👇

今後も採用/人事系のアプトプットを続けていきます。

よろしければフォローもよろしくお願い致します(下記クリックいいただき、「フォロー」ボタンがあります)👇

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?