[組織系ブログ Ver.7] ポテンシャライト流 ベンチャー企業ほど導入したほうが良い2on2の解体新書

以前にこんなブログを書いたのですが、それ以降も「2on2」をポテンシャライト内で実施しています。

個人的には1on1ミーティングとは異なる効能や気づきが多く、2on2を好んで実施しているのですが、頭の中が整理できてきたので本ブログに書いておきたいと思います。

0. 2on2とは

2on2とは:

4名 1組で実施する対話の手法です。

少し遠回りして説明をします。

さまざまな施策や手法をトライしてきたけれども、どうしても行き詰まりを感じる「慢性疾患(慢性的な問題)」に光を照らす視点を得ることができます。

他者の視点が入ることで、その慢性疾患に「新たな角度」で光を照らすことができます。

1on1ミーティングとは異なり、第三者の視点を借りながら、その慢性疾患に纏わるさまざまな問題に対して、さまざまな角度から意見をもらうことができます。

という手法です。具体的な手法をお伝えします。

👆 こちらが2on2の手法です。詳細は後述します。

👆 4名の役割を決めます。こちらも詳細は後述します。

👆 2on2のスケジュール(流れ)を記載します。

スライドでザックリ理解いただいたかもしれないのですが、詳細に下記にて説明いたします。

2on2の目的

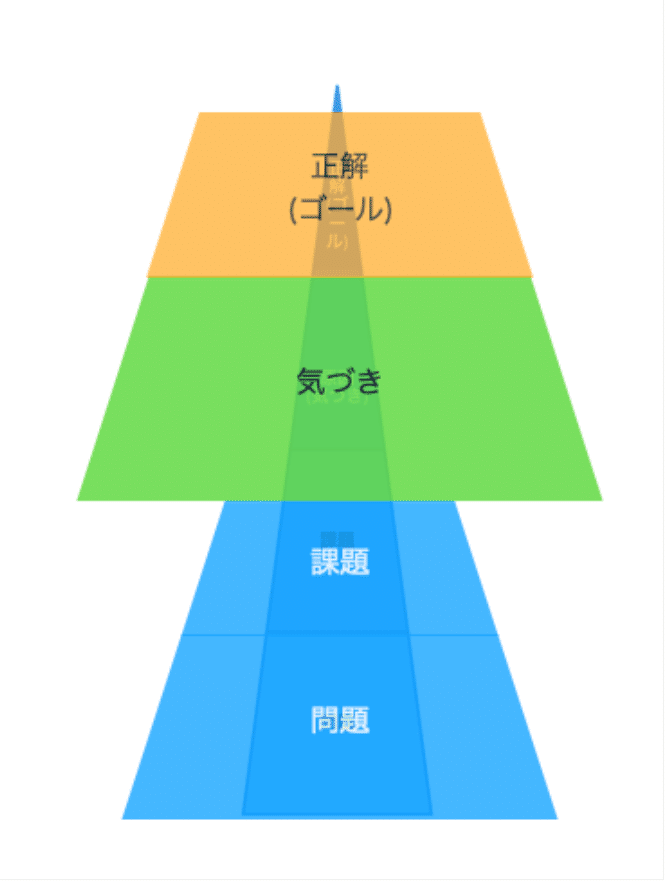

基本的にはAさんの悩みを理解し、気づきを与えることがゴールとなります

後述しますが、Aさんの「問題解決」がゴールではありません。

ステップ1

Aさんの悩みに対して、Bさんは話を聞いていきます。BさんはAさんの悩みを詳しく聞く役割です。Aさんから問題に関する情報を引き出す役割のイメージです。

この時間は、CさんとDさんは「黙って話を聞きます」。横から口を出してはなりません。

これが2on2の良いところです(詳しくは後述します)

ステップ2

その後は、CさんとDさんの出番です。CさんとDさんで観察結果を話し合います。

Aさんの●●の部分をもっと知りたかったですね。

私からは●●のように見えました(感じました)。

↑ などの話をしていきます。

この時間は、AさんとBさんは「黙って話を聞きます」。横から口を出してはなりません。

ステップ3

さらにその後は、AさんとBさんの出番です。CさんとDさんの対話について、Aさんがどのように感じたのかを話をしてもらいます。

CさんとDさんが第三者として対話をした内容を鑑み得た上で、AさんとBさんは対話を進めていきます。

ステップ4

そして、CさんとDさんで観察結果を改めて話し合います。

Aさんについての情報が集まってきたかと思いますので、Aさんが抱えている問題の原因、本質は何だったのかを話します。

ステップ5

最後に、Aさんが抱えている問題に「名前」をつけます。

問題をAさんと切り離します。

そして、コミカルな名前をつけます(例:妖怪の名前)

↑ なぜコミカルな名前で、なぜ妖怪の名前にするかは後述します。

詳しく記載させていただきました。

ただ、皆さまおそらくこんなことを感じていらっしゃるかもしれません。

「1on1ミーティングとの違いは何だ?」

ですよね。説明をして参ります。

1. 1on1ミーティングとの違い

1on1ミーティングの目的は企業様それぞれで異なるかと思うのですが、上長とメンバーのペアで実施し、上長がコーチングスタイルでメンバーの悩みを解決していくことが多いかと思います。ただ、MBOで目標達成文化が強い企業は、どのように達成するかをティーチングスタイルで進めることも多いのではないでしょうか。

1on1ミーティングでは「答え(正解)」を追い求めることも多いかもしれませんね。「気づき」を与えることも一つの目的だと思うのですが、仮に、月に1回のペースで1on1ミーティングを実施した場合、その時間内で「アウトプット」≒「正解」を追い求める方は多いかもしれません。

また、当たり前ですが1on1ミーティングは1対1で実施します。そのため、自分がメンバーだと仮定した場合、相手である上長の意見を聞くことはできるのですが、どうしても上長の「知見範囲」「見えている範囲」に帰属した意見をいただきます。ただ、これは当たり前ですよね。相手によって回答が変わることは容易に想像できます。

と、ずらずら書いてしまったのですが、1on1と2on2の違いを項目別に説明をしていきます。

1-1. 2on2は「問題の解決を目的に置かない」

2on2はあくまでも「問題の解決を目的に置かない」前提で実施します。これが2on2の最も面白いポイントだと個人的には思っています。

僕は会社の代表です。日々無数の「決断」に迫られます。その決断は正解であればあるほど好ましく、メンバーからの質問や相談にも自分なりの「答え(正解)」を提示しています。

ただ、当たり前ですが僕自身もすべてにおいて「正解」を提示できるわけではありません。むしろ不正解のほうが多い可能性もあります。そして、最も厄介なのは「僕自信が解決することができない問題」も多数存在していることです。

皆さま、「群盲象を評す」をご存知でしょうか?

目隠しをして、象の別の箇所を触っていたとして、自分がどこを触っているかはわからない。例えば、

牙を触っている人

これは硬い棒なのか?

しっぽを触っている人

これは長い紐なのか?

鼻を触っている人

これは長い棒なのか?

大きな耳を触っている人

これは大きな柔らかい床なのか?

つまり、「自分が触っている/見えている箇所はほんの一握りに過ぎない」ということ。そのため、別の方の意見が貴重になる、という意味合いになります。

当社ポテンシャライトの中では、おそらく最も経験値が高いのは僕です。ただ、僕も「象」の全体像を把握できているわけではありません。そのため、別のメンバーの意見も聞いてみたほうがより良い解決策に辿り着く可能性がある、そういうことです。

ただ、ここで一つ疑問が生まれます。

「あれ、けどHRノウハウについての相談は、ポテンシャライトさんで山根さんが最も正確な回答ができるのでは?」

その通りです。僕はHR界隈においてあらゆる問題のパターンを見てきました。そして解決策もある程度認識しているつもりです。そのため、「HRノウハウ」については正確な答えを出すことができるかと思います。

次に、こんな疑問もあるかもしれません。

「コミュニケーション、論理的思考、問題解決など人間力については、ポテンシャライトさんで山根さんが最も良い指導ができるのでは?」

これもその通りかと思います。例えば「コミュニケーション力を上げるためにはどうしたら良いですか?」という問い(問題)をメンバーから投げかけられたときに、当社では代表である僕に相談をしてもらったほうが適切な回答ができるかと思います。

何が言いたいかというと、

僕と1on1ミーティングをしたほうが正確な回答ができる類の相談

2on2で第三者の意見を取り入れたほうが解決できそうな類の相談

は別なのです。本件について深掘りをしていきましょうか。

2. 2on2で効果を発揮しやすい類の相談について

1on1ミーティングで相談をすること、2on2で相談をすることは異なります。本ブログは2on2についての内容ですので、2on2で効果を発揮しやすい類の相談について記載したいと思います。

2-1.「答えが見出しにくい」相談

本来、「相談」は「解決してくれそうな人」にするものだと思っています。ここでいう「解決してくれそうな人」とは「経験がある人」とイコールになるかと思います。なぜ「経験がある人」に相談するかというと、

「群盲象を評す」の中でも「全体感を把握できている」可能性があるから

という理由を潜在的に皆さん理解しているからだと思います。

ただ、ここで一つ重要な気づきが個人的にはありました。

「全体感を把握できている尺度」 ≠ 「経験の量」

こちらが発生する「領域」がある、という気づきがありました。

どういうことかというと(前項を参照しながら整理していきます)

業務スキル系の話

本領域は、そもそも「正解」が存在していることが多い

なぜならば、スキルは定量化/形式化できることもあり、且つ「マニュアル」が作れる領域は、そのマニュアルが正解になることが多いため

人間力の話

例:ロジカルシンキング / コミュニケーション力など

本領域も、「正解」が存在していることが多い

例えば、ロジカルシンキングは手法がある程度確立されている。コミュニケーション力もスキルとして確立されていることもある

つまり、「業務スキル」「人間力」に纏わることは、社内において「正解」が存在していることが多く、これはティーチングが適切になる(ただ、相手に気づいてもらうためにコーチング型で進めることもあるかと思いますが)。

では、「答えが見出しにくい」事象とは何か?それは、

「群盲象を評す」に当てはまる事象

です。

繰り返しになりますが、「群盲象を評す」についてはこちらになります。

ん?そこで「群盲象を評す」に当てはまる事象 とは何か?を考えてみました。

2-2. 価値観の歩み寄りの類

価値観とは:

- 物事の価値についての個人(または世代・社会) の (基本的な)考え方。

- 尺度で良し悪しを図ることが難しい考え

ネットから拝借した価値観の定義が1行目に記載をした内容です。2行目に記載をしたのは山根の中での定義です。価値観の事例としては、

価値観の事例:

感性 - 論理

大胆 - 慎重

ワークライフバランス - ハードワーク

これらのイメージです。

感性に寄ったAさんと、論理に寄ったBさんが会話をすると微妙なズレが発生する可能性があります。その会話の時間が長くなったり、会話の回数が多くなってくると、そのズレが大きくなる可能性があります。ただ、お互い悪気はないでしょうし、お互いズレを小さくするための努力もしているかもしれません。そして、どちらかが「正解」という類ではないです。

この場合は「対話」が必要でしょうし、「2on2」を実施してズレを小さくするアクションが必要かもしれません。

話を戻すと、価値観の歩み寄りの類は、2on2が有効である場合があります(2on2というより "対話" の類ですかね)。

2-3. 人間関係に纏わる問題

前述した 2-2 は「価値観の歩み寄り」という表現をしましたが、人には「価値観」が存在します。価値観はこれまでの人生の無数の経験から形成されていきます。ただ、大きく影響を与えるのは、両親・所属したチーム/グループ/コミュニティです。両親からの教育は大きく影響を受けるでしょうし、また所属したチームにはどのようなリーダーかによって価値観も変わります。

中学の部活、高校の部活、大学のサークルにおいてすべて価値観が大きく離れている場合は、その当事者の価値観も多様化します。

また、人間関係や組織における問題は、まさに「群盲象を評す」に当てはまる事象です。なぜならば、人は相手のすべてを理解することが難しいからです(少し話がズレますが、お付き合いください)。

👆 こちらを詳しく説明をするブログは改めて執筆したいと思うのですが、

こちらは自分がコミュニケーションを取っている「相手」の状況です。つまり、「相手」⇒「自分」に対しての印象は、本当にさまざまな情報から形成されています。例えば、

過去に 自分 ⇒ 相手に伝えた内容がネガティブであった場合

相手は自分に対してネガティブな印象を持っている場合があります

過去に 第三者 ⇒ 相手に 伝えた内容がネガティブであった場合

相手は自分に対してネガティブな印象を持っている場合があります

こちらが成り立ちます。

話を戻します。

人間関係は「群盲象を評す」に当てはまる事象である、という話をしました。なぜならば、人間は相手が何を考えているのかを完全に理解することは難しいですし、「無意識的」に相手にネガティブな影響を与えてしまっていることがあるからです。それに加えて「無意識的」に相手を避けてしまうこともあります(こちらも長くなってしまうため、また別のブログを執筆します)。

人間関係に纏わる問題は、すぐに解決ができません。なぜならば自分も相手も正確な情報を把握することが難しいですし、対話をしなければ知る由もないことが多数あります。何より「正解」がわからないことが多いです。そのため、2on2において人間関係についての話は適切なのかと思っています。

2-4. 組織に纏わる問題

本項は前項とほぼ同じです。なぜならば「人」の集合体が「組織」のため、1対1の人間関係と、1対nの組織の関係は同じ類になります。ただ、お察しの通り、組織は大きくなればなるほど複雑性を増します。

誰が誰に何を言っているのか

その情報は正確なのか

今、自分が聞いているその情報は何次情報なのか

その情報に誰かしらのネガティブな感情が含まれており、情報が誇張されていないか

など多数の情報が蜘蛛の巣のように繋がっています。

そのため前項の「1対1の人間関係」と比較しても 「群盲象を評す」の尺度は大きくなります(解決が難しい)。

そのため、たくさんの情報を集めないとならないですし、本当に正解が読み取りづらい。そのため、対話は必須でしょうし「2on2」の必要性も増すかと思います。

3. 2on2を実施してみて気づいたこと

改めて貼り付けたのですが、2on2の概要です。2on2を7回ほど実施してみて感じたことを記載します。

3-1. 強制的に傾聴をする時間がすごく良い

AとBが話をしているときに、CとDは黙って聞くことがルールです。そのため、AとBに仮に反対意見を持っていたとしても口を挟むことができません。仮に4人で会話をしていたとしたらCがAに反対意見をその場で伝えるかもしれません。それができません。

逆にCとDが話をしているときにAが口を挟むことができないのもすごく良い機会です。なぜならば、2on2の問題の提起者はAであり、CとDはAの問題に対して言及をします。「え、それは違くて…」という言葉をAは言いたいところですが、我慢しなくてはなりません。

こういった場はルールがなければ作ることが難しいでしょうし、僕も立場的に「話す」ことのほうが圧倒的に多いのですが、このような強制的に傾聴の時間があることはポジティブに捉えています。

3-2. 問題解決を主眼に置かないと「気づき」が増える

2on2のルールは「問題解決をしてはいけない」こと。つまり「正解(答え)」を探すのではなく、その一つ下の層にある「原因」を探ったり、その問題自体が本質的なのかを対話していきます。

僕らのようにビジネスの世界にいる住人は、問題解決をすることが仕事です。株式会社の存在意義は問題解決です。事業活動も問題解決です。今、皆さまが取り組んでおられることも問題解決です。つまり、「定型的な手法での」問題解決をすることに慣れ過ぎてしまっている感があると思っています。

「定型的な手法での」 とは何かというと、一般的な問題解決手法のことです。

問題を特定して

原因を洗い出して

優先順位を立てて

解決策を考え

実行する

ディスカッションをした上で問題解決をする場合は、下記のようなイメージかと思っています 👇

ただ、ディスカッション/問題解決において、すごく偏った意見が多い場合は下記のようになってしまうこともあります 👇

👆 つまり、問題と課題は割と大きいのに、原因が偏ってしまい、解決策(ゴール)も必然的に偏ってしまう。これは1on1ミーティングなどで発生しているのではないかと個人的には思っています。ある特定の偏ったアドバイスを信じると原因も偏ります。原因に偏りが発生するともちろん解決策にも偏りが発生しますよね。

👆 「気づき」が大きくなっていることがご理解いただけるかと思います。これは「対話」の成果です。

改めて説明をするのですが、対話/2on2は「問題の解決を目的に置かない」ことがポイントです。限られた時間で「問題解決」をすると、前述の通り偏った原因⇒偏った解決策が提示されます。そうではなく「問題の解決を目的に置かない」のであれば、その一つ下の段である「気づき(原因)」が多数発生します。これは問題解決を目的に置かなくては発生しにくいことです。

2on2は「解決しにくい問題」に対してアプローチをする手法です。簡単な問題であれば簡単に解決できるため、2on2を実施する必要はありません。人間関係、組織に関する問題、価値観に関することなど、解決をしにくくまさに「群盲象を評す」に当てはまる問題に、対話/2on2がハマりやすいのは、解決の難易度が高い問題を対象とするからです(これまで解決してこれなかったからです)。

3-3. 心理的安全性が上がる

対話や2on2の本質を理解できると、年次/年齢関係なく本音を言ってくれることが多くなります(と感じています)。年次が若いメンバーにとっては、目上のメンバーに本音を言うことは一種の壁があると思います。ただ、対話や2on2で否定をされることはありません。そのため、意見を言いやすくなります。

少し否定的な話をしておくと、僕は「心理的安全性を上げることだけを目的としたアクション」は好ましくないと思っています。ただ、対話や2on2は間違いなく必要である実感があります。そのため、

「対話や2on2を有意義なものにするために、心理的安全性を高める」

というアプローチであれば、大賛成です。

最後に

皆さんいかがでしたでしょうか。

※当社の採用/人事組織系支援にご興味がある方はお気軽にお声掛けください。

最近リリースをしたポテンシャライトのノウハウを取り入れたATS Opela(オペラ)にご興味をお持ちの方はこちらよりご連絡ください 👇

今後も採用/人事系のアウトプットを続けていきます。

よろしければフォローもよろしくお願い致します(左上クリックいただき、「フォロー」ボタンがあります)👆

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?