モネ、いろいろ|モネ連作展

100%モネ!360°モネ!!

上野の森美術館「モネ 連作の情景」展に行ってきた。

「これもモネの作品!?」という驚きも多い最高の展示だった。

平日とは思えない混雑に驚いたけど、譲り合いながらゆっくり見る事ができた。入口にはいきなり「睡蓮を歩いてみよう」コーナーがあった。

蓮を見る事はあってもその上を歩くことはなかったので新鮮。床に映し出された蓮の葉を踏むと、沈み込む感覚がして楽しい……。

「入場するのはお勧めできません!」

今回のモネ展は「印象派の誕生(1874年)から150年を迎える節目の展覧会」。150年前の第1回印象展では批判も多く、”Madame, it is not advisable to enter!(奥様、入場するのはお勧めできません!)”という風刺画も描かれていたというのが驚き。第1章「印象派以前のモネ」ではそのような時期の作品が展示されていた。全ての作品がモネだから、年代や描き方に注目できるのがとても良い。

≪昼食≫も第1回印象派展に展示されていた作品の一つで、しっかりと仕上げがされている。ずっと見たかった作品だけど、実際に見てみると予想以上に大きい(231.5 × 151cmもある!!)

遠くから見た後は近づいて観察してみる。テーブルクロスの皺や陰影の付け方、ガラスの質感など材質の描き分けがされている。左下に目を向けると、こけしと鞠のようなものが転がっていた。モネは浮世絵に興味をもっていたそうだけど、こけしも持っていたのかな?

モネとえいば風景画が有名なだけに静物を描いた≪桃の入った瓶≫は意外な作品。モネもこんな絵を描いてたんだね……。≪昼食≫でも机の上の食べ物が描かれていたけど、どちらも美味しそう。

この作品ではただ置かれている桃と瓶に入った桃、大理石に反射した桃が描き分けられている。液体が入っている瓶の中で桃が圧迫されている様子や薄く反射している様子を描ける技量がすごいと思った。

オランダに滞在した時期の風景画もいくつか展示されていたけど、その中でも夏の夕焼けを描いた≪ザーンダムの港≫が特にお気に入りだった。夕暮れの金色や赤が入り混ざったような、明るさと暗さが切り替わる瞬間のような私には説明しきれない情景が描かれていて、「これを言いたかった!」というような絵だった。最も目を引く雲は長くかかれていて、ガサガサとした絵具の痕跡がほんとう雲みたい。左上から画面中央向かって黄や橙から赤、桃色、灰色と色を変えながら表現している空から、刻々と変化する夕方独特の雰囲気を感じた。

一方で、水面の筆致は雲よりは細かいけど、それでも太く描かれている。

夕焼けを反射した明るい色と暗い色を混ぜないで交互に置いているので近づいて見てみると何だか分からないのに、離れて見ると揺らぐ水面に見えるのが驚き。

あれもモネ、これもモネ

第2章「印象派の画家、モネ」、第3章「テーマへの集中」では新たな画題を求めたモネの、様々なテイストの作品が展示されていた。

≪クールブヴォワのセーヌ河岸≫は木が後ろの風景に重なっていて、面白い構図だった。まだまだ知識が足りないので単なる偶然かもしれないけど、木の一部分を切り取って前景にするのは浮世絵の影響なのかな。

≪三艘の漁船≫は、自分のイメージするモネの絵に当てはまらず最も驚いた作品。ワンポイントとして黄色を使うことはあっても中心の色として描くのが意外だった。背景の波もエメラルドグリーンに近いような鮮やかな色で他の作品にはあまりないように感じた。

帰ってから調べてみると、この絵にも浮世絵の影響がみられるのだとか。

抑制された色調、強い対角線と独立した色彩の境界線で構成された絵画構造、やや俯瞰的な遠近法は、すべて日本の木版画の世界を思い起こさせる。

連作以外にも雲や海など様々な要素に注目できるのが「モネ100%」の嬉しいところ。「雪」を描いた絵も3点ほどあり、見比べるのが楽しかった。

≪アルジャントゥイユの雪≫は雪の街を描いた絵で、青と白が混じった雪に日差しの反射が金色で塗られているのが印象に残っている。人々の服装も相まって肌寒さと雪を踏んだときの感触を思い出した。

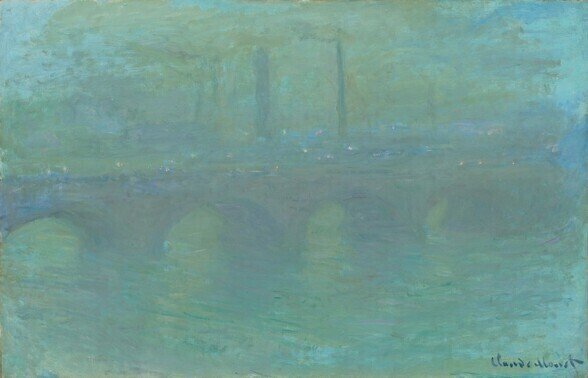

ウォータールー橋の連作

3章から4章「連作の画家、モネ」では同じ題材を描いた作品が並置されていて、違いを探しながら見比べるのが楽しい。モネはウォータールー橋を41回も描いたそうで、そのうちの3作品が今回展示されている。

同じ場所を描いた絵なのに色合いも曖昧さも様々で、全く異なる印象を受ける。1番目の≪曇り≫は朝のロンドンが題材になっている。夜のような雰囲気だけど、空がピンクがかっているのが早朝の景色っぽい。霧深く煙突からもくもくと煙が出ている様子は、この時期のロンドンのイメージに一番近いかも。≪夕暮れ≫では昏さが青緑色で表現されているのがすごい。前の絵よりも背景の煙突が見えにくくなっているのは霧の影響なのか遅い時間帯だからなのか。最後の≪日没≫では背景がさらに見えにくくなっている。夕日の明るさとは思えないほど水色を中心にしたパステルカラーで空気が覆われているのが幻想的。光の効果なのか橋は大雑把でかなりぼやけて描かれている。

連作を見比べることでそれぞれの絵の差や綺麗な部分に注目できたと思う。実は、同じ上野公園にある国立西洋美術館では、もう一つの「ウォータールー橋」を見る事ができる。こちらには船の描かれていてまた違った側面を見る事ができる。

モネの庭

第5章「『睡蓮』とジヴェルニーの庭」というタイトルにもあるように、モネはだんだんとジヴェルニーの自宅に作った庭に集中していったそう。

≪睡蓮の池の片隅≫は睡蓮の池だけではなくその周辺も描いている。

他の作品以上に色鮮やかでギラギラした感じ。抽象的になっているせいか絵だけを見たら庭というよりジャングルや森の中だと思うような植物の圧迫感があった。

最後に展示されていたのは≪薔薇の中の家≫という1925年の作品。完成か未完成かも分からないそうだが、全体的に淡い雰囲気であったため空白の部分にも違和感がなかった。幻想的で楽園を描いているように感じた。

全ての作品がモネだった分、モネの作品同士の違いや変化を見比べるのが本当にたのしかった。図録で見ただけでは分からなかった絵具の盛り上がりや

筆の跡をじっくり見ることができた。有名な作品だけでなくモネの新たな側面も発見することができて、とても充実した時間だった。

余談ですが、2024年にはモネに関連する展示会の開催が決まっています。

様々なモネを見れるのが楽しみ!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?