7年目データサイエンティストが「進化したAIは人間の感性を動かせるか」を紐解くラボを社内に立ち上げた背景と、その過程を明かします

こんにちは、Pomalo株式会社でデータサイエンティストをしている岩井です。この度、社内に、コンテンツとAIに関する研究開発チーム「コンテンツAI Lab」を立ち上げました。

この記事では、なぜこのようなLabを立ち上げたのか、その背景と目的についてお話ししたいと思います。

目次

はじめに

ChatGPTの登場以降、世の中は(生成)AI時代と呼ばれるようになり、AIが日常生活に浸透しつつあります。

私自身は、ChatGPT登場以前から、特に広告領域においてAIによる広告の生成・評価モデルやプロダクト開発に携わってきました。

美術大学での研究などを経験し、現在はPomaloで、データ分析を通じて事業の課題解決や意思決定支援を行うデータサイエンティストとして働いています。一貫して、クリエイティブやデータに関わる分野で活動を続けてきました。

そんな私が、この度、AIと人間の創造性の関係を探求する場として、Pomalo内に コンテンツAI Labを設立しました。

コンテンツ領域におけるAI活用の現状

近年、AIの目覚ましい進化により、コンテンツ領域にも大きな変化が起きています。(ここでいう「コンテンツ」とは、テキスト、画像、動画など、形式を問わずに表現物全般を指します。)

特に生成AIの発展は目覚ましく、さまざまなメディアフォーマットにおいて高度な生成モデルが登場しました。文章生成ではChatGPTやClaude3、画像生成ではMidjourneyなどがリリースされ、動画生成ではSoraの公開が迫っています。

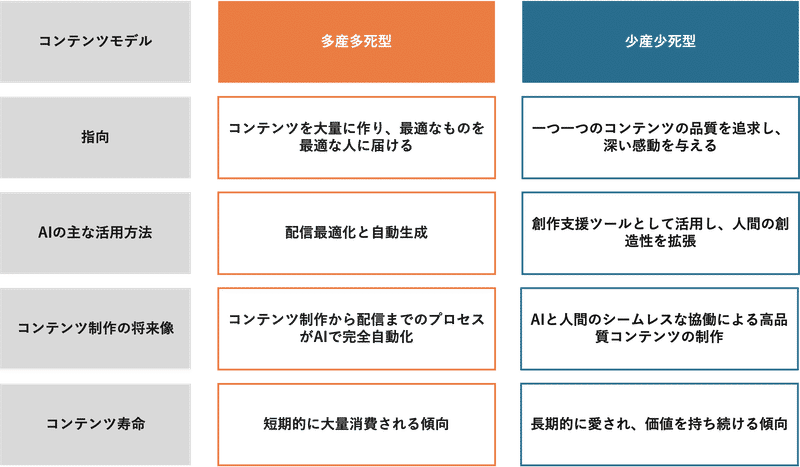

このような環境の中で、コンテンツ産業は大きく2つの方向、「多産多死型」と「少産少死型」に進んでいく(2分されていく)だろう、と考えています。

■最適なコンテンツを最適な人に届ける「多産多死型」

多産多死型は、コンテンツを大量に作り、最適なものを最適な人に届けることを目指します。

YouTubeやX(Twitter)、Instagram などのプラットフォームでは高度なレコメンドエンジンが使われ、コンテンツとユーザーのマッチングが最適化されています。つまり、最適なコンテンツを最適な人に「届ける」ことは現時点で一定程度可能になっているのです。

このような環境では、AIが大量のコンテンツデータやユーザーの行動データを使えるため、配信の最適化だけでなく、コンテンツの自動生成も可能になります。

現在、コンテンツ全てがAIによって生成されているプラットフォームはありませんが、将来的には、作り、届けるまでのプロセスが全てAIによって完結する世界が訪れることが予想されます。

多産多死型では、個々のコンテンツの品質の最大化よりも、大量に作ることで「どれかは最適な誰かに届く」という多死を前提とした多産を重視します。

■コンテンツの品質を最大化する「少産少死型」

一方、少産少死型は、多産多死型とは対照的に、一つ一つのコンテンツの品質を最大化することに重点を置きます。

現時点では、映画や音楽、書籍などがこのカテゴリーに当てはまりますが、いずれも、一球入魂で最高品質のコンテンツを作ることを理想としています。

理由は、データを大量に集めることが難しかったり、制作の予算が大きかったり、あるいは制作プロセスが複雑であったりするため、大量生産や大量配信が比較的難しい(多産多死戦略が取れない)からです。

少産少死型のコンテンツ制作においては、人間の創造性や感性を総動員し、確実にユーザーの心に響くものを作ることが必要となります。

そのため、少産少死型でAIを活用する際には、人間の創造力をどのようにAIで補強するかに焦点が当てられていくと予想されます。

芥川賞作家の九段理江さんは一部生成AIを使って小説を書いたことで有名ですが、この事例は、少産少死型のコンテンツ制作におけるAIの活用方法を示唆しています。

■AIはまだ、人間の「心が動く」ことについての理解が十分ではない

多産多死型と少産少死型は、それぞれ異なる特徴を持ちますが、どちらの方が優れているというわけではありません。

そもそも、わかりやすく説明するために2つのタイプに分類しましたが、現実には多産多死型と少産少死型の間に明確な境界線を引くことは難しいのです。むしろ、両者の境界線は、技術の進歩や社会の変化に伴って常に変化し続ける、曖昧なものと言えます。

どちらにせよ、コンテンツAI Labが最重要視しているのは、「AIを使って作るコンテンツはユーザーの心を動かせるのか?」といった問いに真摯に向き合うことです。

コンテンツAI Labでは、AIは心を動かせるコンテンツを作れるという多産多死型的思考と、人間の創造性を重視する少産少死型的思考の両方を持ちつつ、現時点では戦略的に後者のスタンス、つまり少産少死型的思考に立脚して研究開発を進めています。

この背景には、AIの能力が急速に進化している一方で、人間の創造性の本質や価値についての理解と同様に、人間の「心が動く」ことについての理解が十分ではないという認識があります。

AIが大量のコンテンツを生成できるようになったとしても、それらが人々の心に響くものであるかどうかは別問題なのです。

コンテンツAI Labの目的と取り組み

コンテンツAI Labでは、AIとコンテンツ領域の現状を踏まえ、「心を動かすために創造力を拡張する(Augmenting Creative Capacities to Inspire and Influence)」というビジョンを掲げ、AIと人間の関わり方について探究しています。

さらに、このビジョンの元に以下の3つのミッションを掲げています。

1. AIを前提とした表現を探る(Explore AI-presupposed Expressions)

2. 人間の能力を拡張する(Expanding Human Capacity)

3. 心を動かすドライバーを見つける(Uncovering the Triggers of Emotions and Thoughts)

コンテンツAI Labの掲げるビジョン・ミッションが示す通り、私たちは、AIの力を借りながらも、人間ならではの感性や表現力を大切にし、人々の感情や思考に訴えかけるコンテンツを生み出すことを目標としています。

しかし、このビジョン・ミッションを達成するためには、AIと人間の創造性の本質を解明する必要があります。そのため、コンテンツAI Labでは「AIは人の心を動かせるものを作れる」と「AIは人の心を動かせるものを作れない」という2つの立場から研究を行い、AIと人間の創造性の境界線を探っています。

現在、私たちは最初のステップとして、「AIによって『心が動く』ことを定量的・定式的に評価できるか?」という問いに取り組んでいます。この探求を通じて、AIが説明できない部分、つまり人間(の創造性)が介入するべき部分を浮き彫りにすることを目指しています。

そして、次のステップとして、AIと人間の創造性の関係を明確にし、両者の協働によるコンテンツ作りの可能性を探究していく予定です。

Pomalo はこれまでにも、心を動かすことや、AIと人間の協働の可能性を探求するため、さまざまな活動を行ってきました。その一部を紹介します。

1. 「買いたくなる」を分析するサービスのリリース

2. 編集者と生成AIの限界について論じたイベントの開催

3. クリエイティブをどうデータサイエンスできるか?に関する寄稿

AIの発展により、コンテンツ産業は大きな変革の時期を迎えていますが、私たちは、AIと人間がそれぞれの強みを活かし、協働することで、より心を動かすコンテンツを生み出せるのではないかと考えています。

今後の展望

ここまで、Labの背景や目的について述べてきましたが、右脳的思考と左脳的思考を持つ人材が集まるPomaloという環境だからこそ、AI・人間の創造性への探究が可能になると考えています。

少し専門的になりますが、研究領域としては、感性工学や説明可能AI(XAI)、意思決定最適化(OR)、多目的最適化、マルチモーダルモデルなど、様々な分野にまたがる横断的で難しい挑戦が待っていますが、Pomalo独自の視点で研究を進めていく予定です。

コンテンツAI Labの活動は始まったばかりで、研究開発組織としてはまだヨチヨチ歩きです。

現在、自分のようなデータサイエンティストに加え、エンジニアやBizdevなど数名のメンバーで、ビジョンやミッションに関するディスカッション、課題整理、研究調査やPoCモデルの実装などを進めていますが、専任のメンバーはおらず、各メンバーはそれぞれの業務を兼任しています。

前向きに捉えれば、現実の課題を直接体験しながら研究開発を進めていると言えますが、成果を上げていくためにはまだまだリソースが足りていません。

この記事を読んで興味を持った方は、ぜひコメントをいただければと思います。一緒に、データとクリエイティブの新しい可能性について議論できる座談会を開催できれば考えています!

コンテンツAI Labの活動については、今後も随時情報を発信していきます。研究の進捗や新たな発見、イベント開催、私たちの取り組みに関する最新情報などもお届けします。

コンテンツAI Labが探求しているのは、「心が動くとはどういうことなのか」、そして「AIを活用しながらも、人間ならではの感性や創造性を最大限に引き出すにはどうすればいいのか」という、コンテンツ制作の根幹に関わる問いです。

私たちは、この探求を通じて、これまでにない発想や表現を生み出し、人々の心を動かすコンテンツを創造していきたいと考えています。

記事を書いた人