大学の研究に挫折した私を、会社のチームが救ってくれた|近藤千尋 #2

ポーラ・オルビスグループのリサーチセンターに所属する研究員・近藤千尋さんは、数年前まで美白研究の最前線でバリバリ研究をしていました。しかし、根っからの理系人間というわけではなかったそう。本を読んだり、美術館に行ったり、映画を観たりと文化的なことが好きだった近藤さんは、迷いながらも大学で薬学部に入ります。しかし、そこで大きな挫折を味わうことに。ポーラで皮膚の研究に出会ったことで救われたという近藤さん。そこに至るまでの過程をうかがいました。

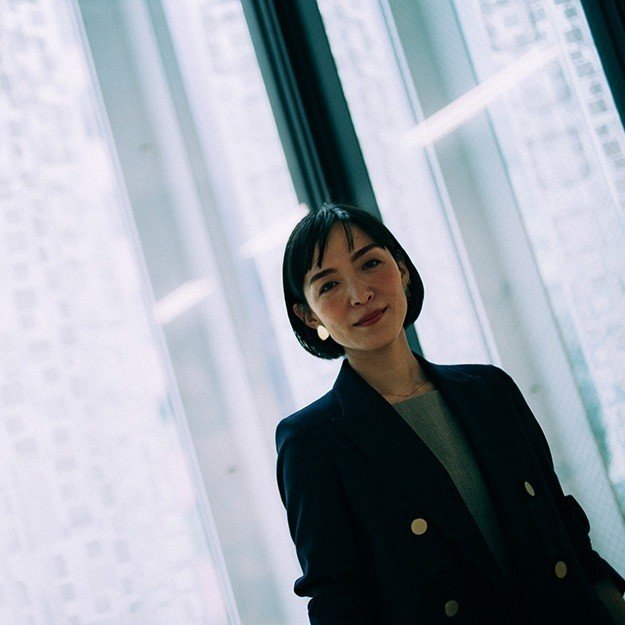

近藤千尋(ポーラ・オルビスグループ リサーチセンター 研究員)

2004年、東京大学大学院 薬学系研究科卒業後、ポーラ化成工業入社。シミ・しわに関する基礎研究に従事。2016年より研究企画にて研究戦略やオープンイノベーションの推進を開始。2018年より、ポーラ・オルビスホールディングス マルチプルインテリジェンスリサーチセンターにて、世界各国から新たなシーズとニーズの探索を行う「キュレーションチーム」のリーダーを務める。

ホタルを見ながら感じた、何もしないことの豊かさ

――先に研究員としての仕事のお話をうかがいましたが、近藤さん、幼少期はどんな子どもだったのでしょうか。

今でこそバイオ系の研究をしていますが、子どもの頃から生物とか実験に興味があったかというと、そうでもなくて。むしろ、本が好きで読書ばかりしていました。読むのは小説や漫画、写真集など、家にあるものならなんでも。中学、高校時代は、明治の文豪の作品を読んでいました。あの時代の文豪と呼ばれる人たちの頭の良さにあこがれていて。日本語はなんて美しいんだと感じた最初の体験でした。

――文学少女だったんですね。

親は美術が好きだったので、子どもの頃から美術館にはよく一緒に行きました。母親と観に行くときは、ある遊びをしていたんです。それは、展示されている作品のなかで一つだけもらえるとしたら何がいいかを決める、ということ。それを会場から出る前に教えあって、もう一度お互いが選んだ作品を観に行くんです。

――へええ、おもしろいですね。漫然と観るよりも、そういう視点があるとより楽しめそう。

子ども心に美術展はそうやって鑑賞するものだと思っていたんですけど、これは我が家の独自ルールだったみたいですね(笑)。なぜその作品を選んだか、という理由も毎回さまざまなんです。母親は、高価そうだからとか、シンプルに好きだからということもありましたし、家に飾るならこのサイズがちょうどいい、といった理由の時もありました。いろんな選び方があって、正解というものはないんだと思ったのを覚えています。

――他にもなにか好きだったものはありますか?

母方の祖母の家に行くのが好きでした。千葉の田舎のほうにあって、まわりは畑しかないんです。土間があって、家の中は薄暗くて、トイレは少し離れたところにあって……という、昔ながらの造り。庭には家庭菜園があり、伯母が植えたバラがたくさん咲いていました。季節ごとに自然の恵みが採れて、祖母と一緒に、梅雨の時期なら梅干しを作ったり、秋には栗の皮をむいたりと、手仕事を教えてもらうのが好きでしたね。

――いわゆる「田舎のおばあちゃんの家」、という感じですね。

そこは周りにホタルがたくさんいたんです。いとこたちとホタルを手でそっとつかまえてきて、家の障子にとまらせる。その光を、部屋を暗くしてぼんやりと眺めるのがとても好きでした。

――なんと贅沢な。家の中でホタル観賞ができるとは。

みんなで特に何を話すでもなく、ぼんやり光の点滅を見ているのが楽しかったんです。心地のいい場所で、よく知っている誰かが近くにいるというのが、自分にとって一番豊かな時間なんですよね。

そうそう、それに関連して小学校の頃に、親友と毎日電話していたのを思い出しました。でも、特に何も話さないんですよ。毎日そんなに、話すこともないですし。

薬学部に入って感じた挫折。ニキビに悩んだ大学院時代

――電話がつながっているのに?

はい(笑)。ときどき「いるよね?」って確認すると、「いるよ」って返ってくる。なぜそんなことをしていたのか、ちょっと今ではよくわからないんですけど。自分と相手の時間が同じことのために使われている、相手が自分のために時間を使ってくれている、というのがうれしかったんでしょうね。

――おばあさまの家は、実家の近くだったのでしょうか。

いえ、子どもの頃は静岡県に住んでいたので、そんなに近くもないですね。大学で東京に出たので、大学時代は子どもの頃より頻繁に行っていました。

――東京大学に進学されたんですよね。なぜ東大に?

ひとつには、東京に行ってみたかったから。もうひとつは、文系の学部に行くか理系の学部に行くか迷っていたからです。大学受験の時点でも、やっぱり本を読むのは好きだったし、そんなに理系科目が得意だったわけでもなかったんですよ。東大なら、1、2年は教養学部として文理がそんなに分かれておらず、3年生にあがるまで理系も文系も選べるのでいいかなと。でも就職のことを考えると理系かな、とは思っていました。

――専門職に就ける可能性が高いから。

はい。あとこれは半分冗談なのですが、父の家系は遺伝的に髪が薄くて、子どもの頃から父に「偉くなって毛生え薬を作ってくれ」と言われていたんですよね(笑)。父親とは、高校生になってからも毎週末、借りてきた映画を一緒に観ていたくらい仲がよかったんです。それもちょっと心のなかにあったから、薬学部を目指したのかもしれません。

――ポーラでの皮膚の研究は、少しそれに近づいていますね(笑)。

たしかに(笑)。でも、家族には「文学部薬学科だね」って言われるくらい、自分自身の趣味嗜好としては文系なんですよ。だから、薬学部に入ってからとても苦労しました。周りの人がすんなりわかることが、私には理解できない。研究者としても、どうやって研究を進めたら良い成果が出るのか、ということもわからなかったんです。同じ研究室のメンバーは、この場合のデータはこうとったらいいとか、こういう実験をしたらいいという方向性が、ぱっと見えるのに。

――周りと比較してしまうとつらいですね……。

自分には研究者としてのセンスがないんだ、と落ち込みました。一応、研究者としての基本的な能力をつけるために修士課程までは修了しようと決めましたが、必要最低限のことしかせず、研究室のメンバーともほとんど交流していませんでした。

その頃、顔中にニキビがものすごくたくさんできて、全然治らなくなってしまったんです。皮膚科に通ったけれど、大きく改善はしませんでした。

――ストレスが原因なのでしょうか。

今考えるとそうだと思います。当時は、何をしても良くならないので、どうしたらいいのかわかりませんでしたね。そうなると外に出るのも嫌なので、家でずっと料理をしていました。

ストレスフルな生活の中、料理が癒やしだった

――料理、ですか。

外に出たり、人に会ったりするのは嫌だったけれど、唯一、祖母の家にだけはよく行っていたんです。そうすると、帰りに野菜をたっぷり持たせてくれるんですね。この野菜をおいしく食べきるために何ができるか、調べることにしました。まず図書館で料理の本を片っ端から借りてきて、ざーっと読むんです。何冊も読むと、共通点が見えてくる。調理においてこの部分は外してはいけないけれど、その他の部分にアレンジの余地があるんだ、ということがわかってきます。それを理解してから、自分で調理してみるのが楽しかったんです。

――少し、実験っぽいですね。

そうかもしれません。基本原理がわかれば、そこからどうオリジナリティを出せばいいかがわかる。時間がかかる料理が好きで、よく夜中の12時くらいから3、4時間かかる煮込み料理を始めたりしていました。鍋がコトコトいっている横で、ぼんやり座っていたり、雑誌や本を読んだりする。それが研究でストレスを抱えた自分にとって、癒やしの時間でした。

――ホタルをぼんやり眺めていたのと、共通している感じがします。

そうそう、何かをしているでもしてないでもない、というのが心地いいんでしょうね。大学での研究はストレスでしたけど、研究自体はこれからも続けたいと思っていました。でも、研究室のメンバーみたいに、博士課程に進んでアカデミアで研究を続けたり、製薬企業の研究室に入ったりするイメージがわかなくて。

自分に研究のセンスがないというのもそうなんですけど、難病を治すようにマイナスをゼロにすることよりも、ゼロを少しだけプラスにするほうが合っているんじゃないかなと思ったんです。そこで、就職活動をして基礎研究をしている化粧品会社の選考を受けました。そして、運良くポーラのグループで研究・生産を担っているポーラ化成工業が拾ってくれたんです。会社に入って、初めて研究が楽しいと思えました。

――企業の研究とアカデミアの研究は違うのでしょうか。

アカデミアのときにつらかったのは、ひとりで研究を進めなければいけなかったこと。これって、個人の能力が成果の質に直接関わってくるんです。しかも、私は個人でどんどん研究を進められるほどセンスがなかったので、良い成果が出しづらかった。でも会社だと、テーマのリーダーはいるんですけど、基本的にチームで研究を進めるんですよね。できないことは他の人がサポートしてくれる。自分は自分のできることで、貢献すればいい。チームとして強くなれば大きな成果が出せるんです。そこはすごくホッとしました。

皮膚の仕組みは美しい。初めて感じた研究のおもしろさ

――顔のニキビはその後、どうなりましたか?

就職するあたりですーっとなくなっていきました。やっぱりストレスだったんでしょうね。こんなふうに、目に見えて変化がわかる皮膚というものが研究対象だったことにも救われました。あれもこれもやってみたいと、どんどん研究テーマが思いつくんです。学生時代は、どんな研究テーマを立てたらいいのか皆目検討がつきませんでした。それもあって自分はセンスがないと思っていたんですけど、単純に対象としていた分野との相性だったのかもしれません。ポーラに入ってみたら、皮膚の研究はすごくおもしろかったんですよ。

――皮膚の研究はどういうふうにおもしろいのでしょうか。

皮膚は、体の中を守るためのバリアなんですよね。だから壁として存在しなければいけないのですが、壁であるということは外の影響を受けやすいので劣化もしやすい。もし、何かを保護するために壁を作らなければいけない、しかもそれを何十年も保たせなければいけないとなったら、どうしますか?

――ええと、すごく頑丈な壁を作ろうと思います。

普通はそう考えますよね。でも、皮膚の場合はダメージを受けること前提で、約28日で細胞を入れ替えることにしたんです。

――入れ替わり続けることで、壁としての機能を保つ。賢いですね。

そうなんですよ。皮膚とはそういうものだと言われたらそれだけなのですが、このメカニズム自体がとても美しいと感じます。そして、不思議ですよね。ちゃんと全体が入れ替わる仕組みをどうやって構築したのか。誰かが意図的に設計したわけではないのに、こんなに合理的に成り立っているなんて、すごいと思いませんか。

――たしかに。生命の神秘を感じます。

しかも、皮膚は唯一目に見える臓器なんです。だから、実感と研究が結びつきやすいんですよね。目で観察することで、まだ解けていない課題が見えてくる。それはすごくおもしろかったんです。実感を伴ってわかりやすく、美しい仕組みで成り立っている。そんな皮膚のことを、研究という手法を用いて見せてもらえるのはとても恵まれている、と感じました。

物を所有するよりも、知識を頭の中に入れておきたい

――「見せてもらっている」という感覚なんですね。

そうですね。私にとってサイエンスというのは、皮膚など世界に存在しているものを、いつもとは違う切り口で見る道具の一つなんですよね。世界に存在していないものを創り出すのとは、違う行為だと感じます。今ある世界から、知識を分けてもらうような感覚。そして、まだ身近でわかっていないことはたくさんあります。それを知っていくのはおもしろいですね。

――知識欲が満たされる、という感じなのでしょうか。

何かを知ること、知識を持つこと自体がすごく好きなんです。子どもの頃から、たくさんの物を所有するよりも、頭の中にたくさん知識を持っているほうがかっこいいなと思っていました。これは、浦沢直樹さんの漫画『MASTERキートン』の影響かもしれません(笑)。

――主人公はどんなピンチも、知識で切り抜けられますもんね(笑)。

そうそう。博識なのはかっこいいなと。私は研究者として一点突破できるような才能はなかったけれど、学生時代から広くいろいろなことに興味を持っていました。友人もアーティストやカメラマンなどけっこう多彩だったんです。それが、今の仕事にはすごく活きています。

――近藤さんの興味や資質が、ポーラでの研究、仕事にガッチリはまったんですね。

さまざまなジャンルの知識を組み合わせることで、イノベーションが生まれる。昔は自分のことを中途半端だと思っていたけれど、今の時代には合っているのかもしれません。

■世界中を「ぶらぶら」するのが私たちの仕事。異色の研究員現る|近藤千尋 ♯1

■宇宙からファッションまで。世界中の「美」を集める仕事|近藤千尋 ♯3

■好きなこと、これまでの経験、すべてが研究のヒントになる|近藤千尋 ♯4

この記事は、POLAが発信するイノベーティブ体験「WE/」のコンテンツを転載したものです。ぜひ「WE/」のサイトもご覧ください。

POLA「WE/」