ボサノバギター理論・実践講座

シンプルかつ高度なコード理論と演奏法を修得し、

「弾かされる」コードから、全てに対応できる「作り出す」コードへ。

〜実はD7よりD7(9)の方が楽に弾けることを知っていましたか?〜

講座概要

基本コース:週1時間、月4回、年44回まで

料金:別途記載します

その他:時間外であっても遠隔で可能な範囲で質問にお答えします。

レッスン日、時間、回数、料金等は相談可能です。

必要なもの:ガットギター(ない場合はお貸しします)

教材はこちらでご用意します。

講師:干場康行(ほしば やすゆき)

この講座で得られるもの

コード演奏による、多くのジャンルに対応できる伴奏法

音楽理論による楽曲の流れの把握、解釈、対応力

ボサノバ楽曲のギター演奏技術

はじめに

あなたは、ギターを演奏するとき、タブ譜をまる覚えして、ストロークでただジャラジャラと弾いていませんか?

そして、見覚えのないコードは、とりあえず知っている簡単なコードで誤魔化していませんか?

もちろん、それはそれで音楽の楽しみ方として間違っているという訳ではありません。

でも、どうせなら、その先を目指してみませんか?

その先とは、与えられたコードを「弾かされる」ことで満足せず、作曲者や編曲者の意図を読み取り、自分なりにアレンジして、コードを作り出し、自由にニュアンスを加えたり減らしたりでき、あらゆる曲に対応できる状態をいいます。

この講座は、そういう方向に近づきたい方が対象となります。

お教えする技術は、ボサノバギター奏法です。

ボサノバとは

ボサノバ(Bossa Nova, ボサノヴァとも)とは、1960年代を中心にブラジル都市部で発生した音楽ムーブメントです。一時代を築き、現在も一定数の演奏者や鑑賞者がいる、西洋音楽内で確立した地位を占める音楽ジャンルとなっています。クラシック、サンバ等、様々な音楽のハイブリッドですが、最も精神性として近いのはフランスの印象派(ラベル、ドビュッシー、サティ等)です。よくジャズの素材としても用いられるためにそのサブジャンルと思われがちですが、割と自己主張を旨とするジャズとは正反対に、原作曲者の意図をどう解釈して表現するかに重きを置くという点では、精神性としてはむしろクラシックに近い音楽であると思っています。

豊穣な音楽の大地、ブラジルの音楽について代表作、作曲家、演奏家を挙げればキリがありませんが、あえて名前を挙げてみると、作曲家では「美しさの工場」と呼ばれ、リオデジャネイロ国際空港の名前にもなっているTom Jobim(Antônio Carlos Jobim)、ギター弾き語りでは、ボサノバのスタイルを確立したJoão Gilberto、この2名が代表であることは誰にも異論がないと思います。有名な曲は、Garota de Ipanema(イパネマの娘)など。この地上に新しい美しさをもたらした彼らの功績に感謝するのみです。

ボサノバの手法や響きは、現在の日本・世界の音楽にも多用されています。

ボサノバの特徴

ボサノバ、そしてその派生音楽であるMPB(Música Popular Brasileira、ブラジルポップミュージック)の音楽的な特徴は、「期待を裏切ることの連続による浮遊感」だと個人的には解釈しています。

高度な和音(コード)、聴く者の期待するコード進行を裏切る頻繁な転調、その調性そのものが進行していく複雑な構成、次の小節を半拍前倒しで「食って」演奏するシンコペーションを基本とするリズム、そして何より、これらの複雑な演奏を、自己主張せず淡々と自然に行うところが特徴であると感じています。

ポップスやジャズ、その他の西洋音楽で出てくるコードのほとんどが使われているので、ボサノバが演奏できれば他のジャンルも(それぞれの癖はあるものの)一通り理解し演奏ができるようになることが最大の利点です。

ボサノバギター奏法の特徴

ボサノバギター奏法の本質は、以下の点にあります。

9度,11度,13度などのテンションコードを普通に用いるため、ギター6弦のうち、原則4弦のみで和音を構成すること

一つの楽器でギター、ベース、パーカッションを同時に演奏すること

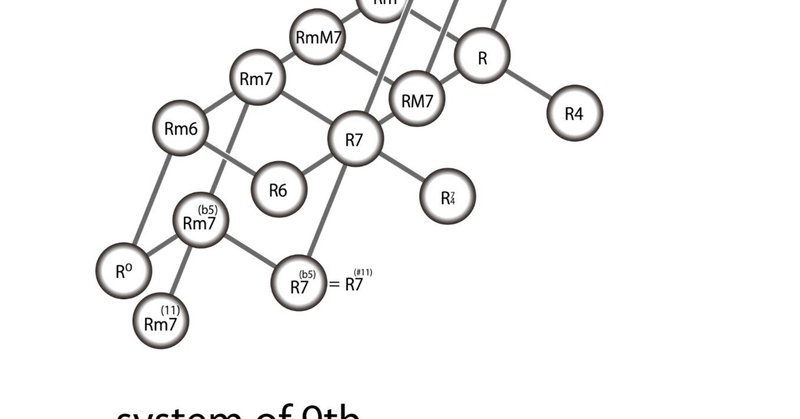

テンションコードとは、G7(13)、Dm7(9)、Bm7(11)などと記載される、7度以上2オクターブ目にわたる和音構成を持つコードで、陰影とニュアンスに富んだロマンティックな表現を可能としています。

実際の演奏では、そのコードの持つ本質的な音、4音だけを演奏します。ベースと残り3つの音だけで、他の2弦は弾きません。

これは、いわゆるストロークで6弦全部を鳴らすことを前提としたコードフォームより音数は少ないものの、より深みのある響きを作り出すことを可能にしています。一見矛盾するようですが、少し偉そうにいうと「減らすことにより豊かになる」という、物事の本質の一つかなと考えています。

どの音を「鳴らさない」かは、理論と実際の音との兼ね合いで決めていきます。

なお、カポタスト(カポ)は一切用いません。ボサノバの場合は、不要であるというより邪魔になります。

そして実は、確かに押さえるのが難しいコードもありますが、フォーク的なコード(Fのセーハで挫折した方も多いのでは?)よりはるかに押さえやすいものが多く、少ない労力でお得な演奏法でもあります。

この奏法では、コードのまる覚えは非効率的になります(もちろん慣れれば覚えてしまいますが…)。逆に、和声理論を修得し、それに従って和音を構成し、自分が何の音を出しているか、音を自分で制御する感覚を会得することで、「弾かされる」から「弾く」へと演奏が転換していくことでしょう。

また、どの楽器にも言えることですが、厳密なコード進行を再現する必要性から、いわゆる「手癖」で得意なものだけを演奏しがちになるのを防ぐ効果もあります。

もう一つの特徴である「ギター、ベース、パーカッションを同時に演奏すること」とは、

最低音でベース音を、一定のリズムで刻み続ける

残り3音を、別のシンコペーションで刻む

ということです。これによって、複合的なリズムが生まれ、ギター単体で多くの効果が得られることとなります。

また、ベースを基本としてコードを構成するため、西洋音楽の特徴である和音進行感を完全に把握することができるようになります。これは、どのジャンルにも応用可能です。

なお、ギター単体で伴奏とメロディを演奏する方法については、基本から外れるので行いません。そのような教本も出版されており、素晴らしい演奏家も多々おられますが、ここでは、伴奏に徹する方法をお教えすることとします。

最後に

小難しいことを書いてしまいました。すいません。しかしとにかく、自分の手から美しい和音が流れ出る感覚を少しでも多くの方に体感してほしい、せっかくギターを弾くなら少しの勇気を出してこの奏法に挑戦してほしい、その思いが全てです。

お問い合わせをお待ちしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?