弾くことすらおぼつかないウッドベースでなんとなくソロがとれないものか、というアイディア

ども。リーマンコントラバシストです。

ウッドベースのソロ。かっこいいですよね。あんな大きな楽器を縦横無尽に弾き切る。うらやましい。頭の中はどうなっているのか。。

さて頭の中で鳴っている音を出すだけ、と言われるジャズのアドリブソロ。ぶっちゃけ頭の中に鳴っている音といってもグチャグチャなことが多いですから、仮にそのまま出すことが出来たとて説得力のないサウンドになることはうけあい。

普段のおしゃべりで例えてみましょう。勢いでしゃべる箇所もありますが、大体の導入部は決まったパターンでしゃべり始めて、ノッてきてからベラベラとしゃべるでしょう。でもその勢いは一定で落ち着き、謎の沈黙を怖がりつつ、あるパターンで立て直すことを我々は行っているのではないでしょうか?

我々会社員は雑談を大事にします。コミュニケーションの積み上げがお互いの信頼感を高めて最終的な協力関係を得やすいからです。なので良くも悪くも話始めはなんでもよく、天気の話だったりニュースの話を会社員はしています。オジサン達はいつも天気の話をしてるなーと思っているかもしれませんが、まぁ会話のテクニックとして使っているだけなのです。その話がしたいわけではなく、エンジンがかかるまでのアイドリング。とはいえ内容のある話を導入時にする必要はないので、それで十分なのです。

さてジャズのアドリブ話に戻ってきましょう。ジャズのアドリブでもそういった天気の話のような導入切り口がないというのはおかしな話です。いきなりベラベラしゃべるのもパンチがあっていいですが、ここでは常識的なスタイルがジャズでもするのが普通じゃないの?というアイディアです。

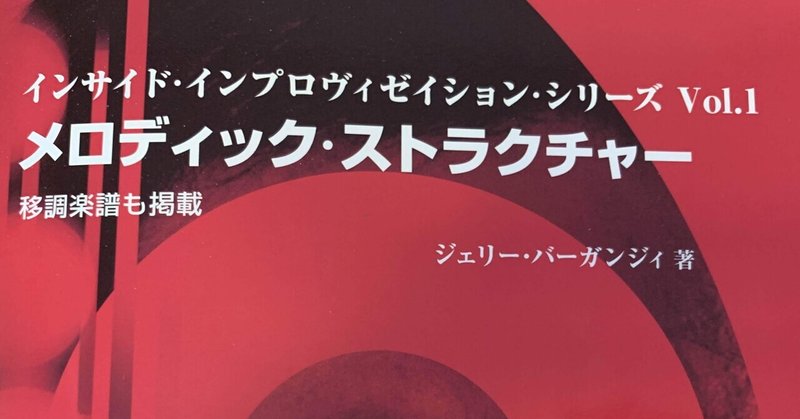

本稿で紹介するのが「メロディック・ストラクチャー (インサイド・インプロヴィゼイション vol.1) Jerry Bergonzi (ジェリー・バーガンジィ) の一節。

切り口はメジャーとマイナーで4つの音を組み合わせる、という考え方。

ここでは下記4つを使うテトラトニックスケールを設定しています。2と4が切り替わっているのはそちらの方が自然な響きという意味で選択してるそうです。この辺は感覚。

メジャー:1、2、3、5

マイナー:1、♭3、4、5

ウッドベースとは幾何学的な構造になっているので、数値化は音痴な私にとって救いとなる視覚的なアプローチが使えそうです。パターン化して訓練すれば私でもなんとか使えるような気がします。上記であれば1オクターブ内の動きしかないので、展開形に広げて分類してみましょう。

まずはメジャーの場合。そのフレーズの最低音がルートと5度の場合は同じポジション(パターン①)です。ファーストチョイスのポジション。切り口としては簡潔でよろしい。最低音が2度、3度の場合は別パターン(パターン②)。Rから3度へのパターンが使い勝手良い鉄板のポジション。

次はマイナーの場合。そのフレーズの最低音がルートと♭3度の場合は同じポジション(パターン①)です。このポジションがベーシストあるあるポジションな気がします。最低音が4度、5度の場合は別パターン(パターン②)。こっちはポジション変更がないです。なんか馴染みがないですね。トップノートとしての4度開始はウォーキングではアボイドの流れもあって避けがちなので、ここは大事に慣れていきたい。

さて、ウッドベースはローポジ、ハイポジで随分違う楽器になってしまうので、この辺は一生懸命いろんな曲に慣れていく必要がありそうです。4音の8部音符4つの組み合わせなので4×3×2×1=24種。更に最下音が4種の展開形で更に4倍して96種! 結構フレーズに変化がつけられるんじゃないでしょうか。ポジションを覚えてしまえばどっちかのポジションに指を置けばどうにでもなるので、iRealアプリでポジションにさっと行けるように練習しておけば近道な気がします。よし、しばらく練習してみよう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?