独学でTOEFLのライティングを25点まで上げる方法(後編:具体的な対策)

前回までに、2ヶ月でTOEFL100点を達成した話とライティングの過去の反省点について書きました。

その後リスニングについても書いております。

今回は、その顔の反省を踏まえて僕が2ヶ月間どのようにライティングの勉強をしたかを紹介します!具体的な反省内容や過去のスコアは前の記事に載っているので、そちらもまだ読まれていない方は先に目を通してくれると理解がしやすいと思います。

基本的な知識のインプット

これまでライティングの勉強はしたことがなかったので、まずは基本知識を入れるために2冊の本を購入し、読み始めました。

鈴木健士『ここで差がつく! 英文ライティングの技術---英語は「I」ではじめるな』

こちらの本は、僕なりに一言でいうと「誰でも工夫1つでやや硬い文章が書けるようになる本」です。さらにポイントを2つに分けると、以下のようになります。

文章を名詞化して物事を中心とした文章が書けるようになる

分詞構文をマスターして因果関係の記述が楽にできるようになる

1について、「私は〜します」を「私が〜すること」という名詞表現に言い換えて、そこから文章を構築するという仕組みで、「I」から始まる文章を避けてできるだけ物中心の書き方をしようというのが主眼にあります。

2について、この本は「, leading to」「, allowing 人 to V」「, discouraging 人 from」「, resulting in 」などのように、分詞構文を使って何が何に影響するのかを示す文章がさまざまな方法で書けるようにデザインされています。

分詞構文というと、高校時代ちょっと難しい範囲だった記憶がありますが、この本では「, which ~」をまず最初に作って、そこからwhichをとる、という手順を詳しく説明しているので、読んだ後はとても楽にこのような文章が書けるようになるはずです。

高橋響『英語ライティングの鬼100則』

鈴木先生の本が「文の作り方にこだわる」ものとした場合、こちらは「段落の作り方にこだわる」と言えるかもしれません。

こちらの本は幅広いレベルの読者を想定している様子で、非常に易しい内容にも文章が割かれていたり、文字の感覚も広く、なんとなく挫折させない工夫を感じます。ある程度のレベルにある方はほとんど流し読みできるかもしれませんが、特に第7章、第8章は僕にとって学び多い内容でした。

この2章ではイントロダクション、ボディ、コンクルージョンの構成の仕方をまとめています。

読みながら自分で文章構造を可視化していくと、すんなりその構造が合理的であることが理解できます。この図だけ見ても「このくらい当たり前じゃん」とか「なんだこれ」と思うかもしれませんが、読んだ後は自分の頭で論理的な段落構成がどんなものかわかるようになります。

また、第8章では特にPREPという言葉を使って話を深掘りする方法についても書かれています。トピックセンテンスを書いて手が止まる際に、この思考法は役に立ちました。

実際に書いてみる

ネットで見られる問題

まず、TOEFL全体に言えるのが、演習のためにネットからアクセスできるものは色々使ったということです。勉強する上でかけた時間はムラがありますが、参考になるサイトなどを紹介します。

これら(以外も使いましたが)を使ってまずは制限時間内に回答を作成し、その後満足できるまで書き直しました。

書いた作文の総数は、independentが10本、integratedは6本ほどでした。

ウェブツールの活用

文章を書いた後、GrammarlyとDeepLを使って自分の作文を添削しました。Grammarlyは自動で提示される訂正案を見ながら、主にコンマの付け方や単数・複数の間違い、前置詞の使い方に注意しました。

DeepLは自分の英文を一度日本語に訳してから修正し、再度英語にしたものを読んで表現の幅を増やすようにしました。

僕が練習で書いた英文と、この2つのツールを通した英文を比べてみましょう。

自分が書いた英文(誤りがいくつもあります)

Secondly, the ability to make many friends easily will help improve your mental health when you move to another location. It is well illustrated by the example of my moving to Tokyo. Several years ago, I was successful in my entrance exam and had to move to Tokyo from a rural area. After relocating my location, I was lucky enough to get a large number of opportunities to befriend with(×with) other students in the university owing to the capability of making friends. After a year, I had to tackle with(×with) a lot of assignments, leading to my mental depression. However, many friends noticed that I had a problem on(→with) my mental health,(,トル) and helped me to see a doctor, which enabled me to recover quickly. This experience explains that new friendship allows us to solve mental problems, which can contribute to our happiness. (見返すと「new friendship」は言い換えとして不適切)

2つのツールを使った後の英文

Second, being able to make many friends is helpful for mental health(helpful 以下はおかしい?), especially when moving. This is illustrated well by the example of when I moved to Tokyo. A few years ago, I successfully passed an entrance exam and had to move from my hometown to Tokyo. After moving, I was lucky in my ability to make friends and therefore had many opportunities to make friends with other students at the university. One year later, I had to complete many assignments, and I had a mental breakdown. However, many of my friends noticed this, and(前後の論理関係おかしい) by seeing a doctor, I was able to recover quickly. If I had not been able to make new friends in this way, I would have suffered from the disease for a much longer time. Thus, it is safe to say that new friendships can contribute to our well-being by helping us to solve our mental problems in unfamiliar places.

いかがでしょうか?一人で勉強するには申し分ないくらいの情報量があると僕は思います。部分的には変なところもありますが、お金をほとんどかけずにこれだけ学べれば上出来ではないでしょうか。

independent writingの構成が難しい問題

高橋先生の本で基本は身につけたとはいえ、やはり実際に書くのは難しいです。そこで、もっと多くのモデルアンサーが読みたいと考えてTwitter上でエッセイを連日あげている鈴木先生(@suttake)を頼ることにしました。

そこでは鈴木先生のエッセイを10本とりあえずiPadに保存し、イントロ、ボディ、コンクルージョンそれぞれ横に眺めながら先生がどんなふうにエッセイを書いているかを観察しました。

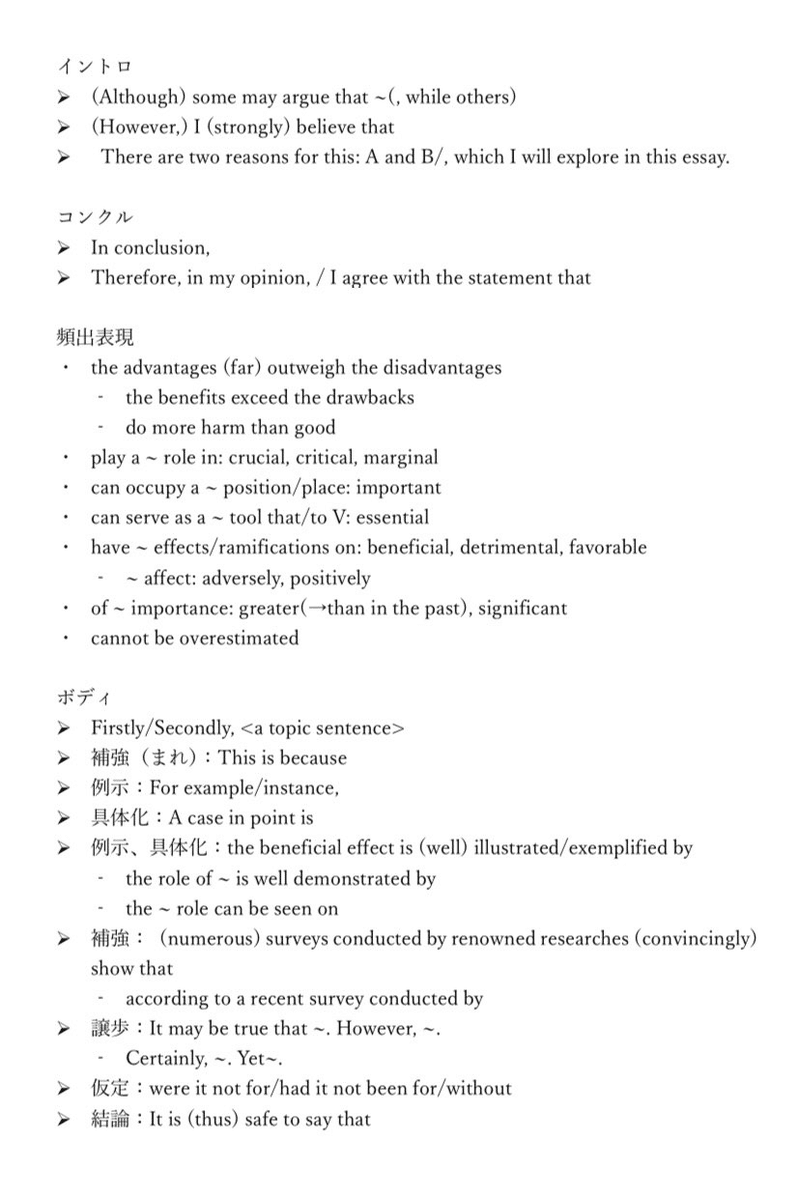

このチェックをつけるルールは

紫マーカー:段落構成のために使われる固定的な表現、論理関係を示す言葉(ex Although SV, In conclusion など)

黄色マーカー:どの段落でも使える素敵な文章を書くための表現(ex have ~ effects on, play a ~ role in など)

青下線:ほとんど同じ内容の言い換えと思われる箇所(ex イントロの主張とコンクルのまとめ)

この勉強が終わった後、ほぼ完全にイントロとコンクルージョンの書き方は自分の中で決まり、ボディは特に「Without~」を使ってまとめに入る癖をつけることができました!

このまとめをした結果をを掲載いたします、、!

『ここで差がつく!』に載ってる文章の書き方を意識しつつ、段落の構成を意識して先生のエッセイを読んで作ったノートです🙇♂️

— ようき@語学がんばる垢 (@kamilia0sb) February 19, 2022

死ぬほど勉強になりした!@suttake 素晴らしい教材を無料で公開してくれてありがとうございます😭 https://t.co/bQraXCrIcR pic.twitter.com/77MwVAH4TA

integrated writingについて

ここまで大体independent writingを念頭に書きましたが、integratedには別の努力も必要だと感じました。

メモの仕方

1つ目はメモの取り方です。僕はリスニングをするときにメモをしないのですが、ライティングとスピーキングは発信する必要があるのでメモを取っていました。

メモすべき内容は2点です。

3つの論点に対する話者の意見

具体的な用語、印象的なワードチョイス

1について、話者はおよそ文章中の各論点に反対していますが、その反対意見には大体3つ重要ポイントがあるそうです。1つの論点について3つ情報を入れるとしたら、という観点で音声を聞きましょう。

用語やワードチョイスは、自分の頭では思いつかないのでメモを取ります。満点を取るわけではないので、リスニングで聞いた内容は積極的に「丸パクリ」をしました。自分で考えて書くよりよほど洗練された表現が流れてくるので、無理に言い換えるのをやめました。

言葉選びと構成

integrated writingは「文章では〜と言っています。一方で話者は〜と言っています。それは〜だからです」の繰り返しです。そのため、意識しないと文章表現が単調になり、スコアが上がらないだろうと考えました。

そこで重要なのが形容詞と動詞です。この点は特に鈴木先生の本で詳しくまとめてありました。特に良し悪し、重要、〜に影響を与える、〜と述べる、関係の言葉は複数使えるようにしました。

形容詞:favorable, positive, detrimental, harmful, marginal, central, essential, of importance, significant, indispensable, invaluable

動詞:have a ~ effect on, positively affect, have ~ ramifications on, play a ~ role in, occupy a ~ position

言う系動詞:state, claim, assert, maintain, mention, point out, insist, refute, challenge

役に立ったもの

以上が具体的な勉強法でした。ここにたどり着くまでに見た動画や読んだサイト、Twitterアカウントなどを紹介します!

youtube

サイト

Twitterアカウント

英語とIELTSにすごく詳しい人James(小谷延良)

@JKEnglish_ielts

こちらの先生からは、「IELTS使ってはいけない表現集」というPDFをいただきました。ここでは紹介できませんが、普段のツイートもかなり参考になるのでみておいて損はないです!

Takeshi Suzuki(Suttake) 英文ライティング修行中

@suttake

いうまでもなく、独学の教材をたくさん提供していただきました。

超長くなりましたが、以上です!読んでくれてありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?