不漁の魚種がある一方、ブリ豊漁 海水温上昇などが影響か...北海道の漁業の将来とは?

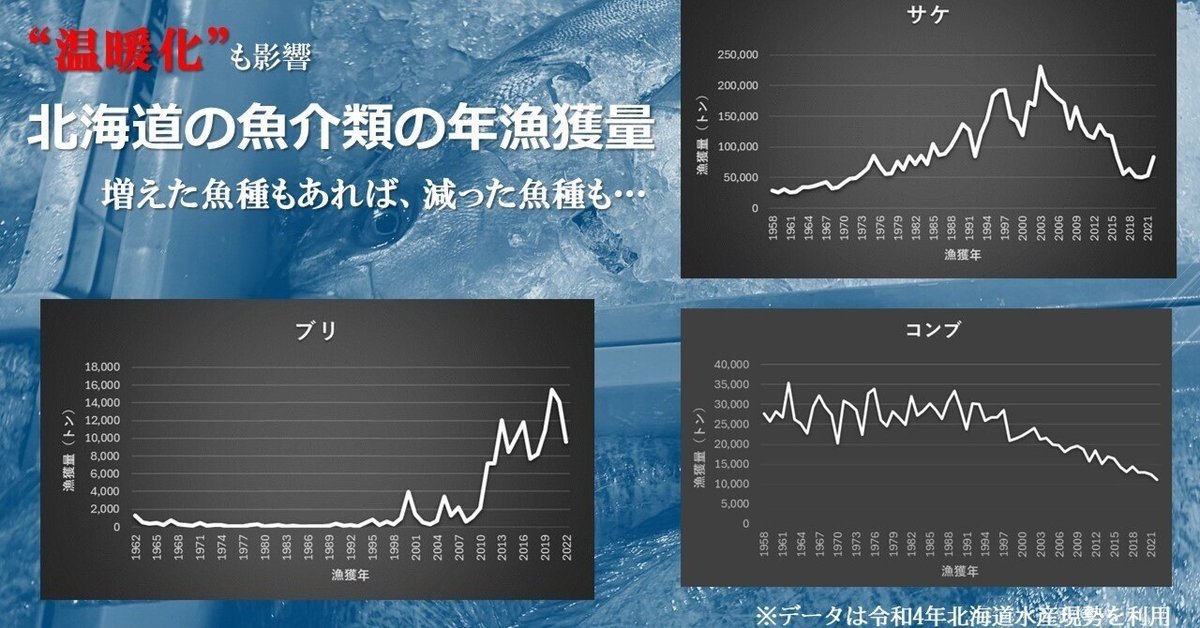

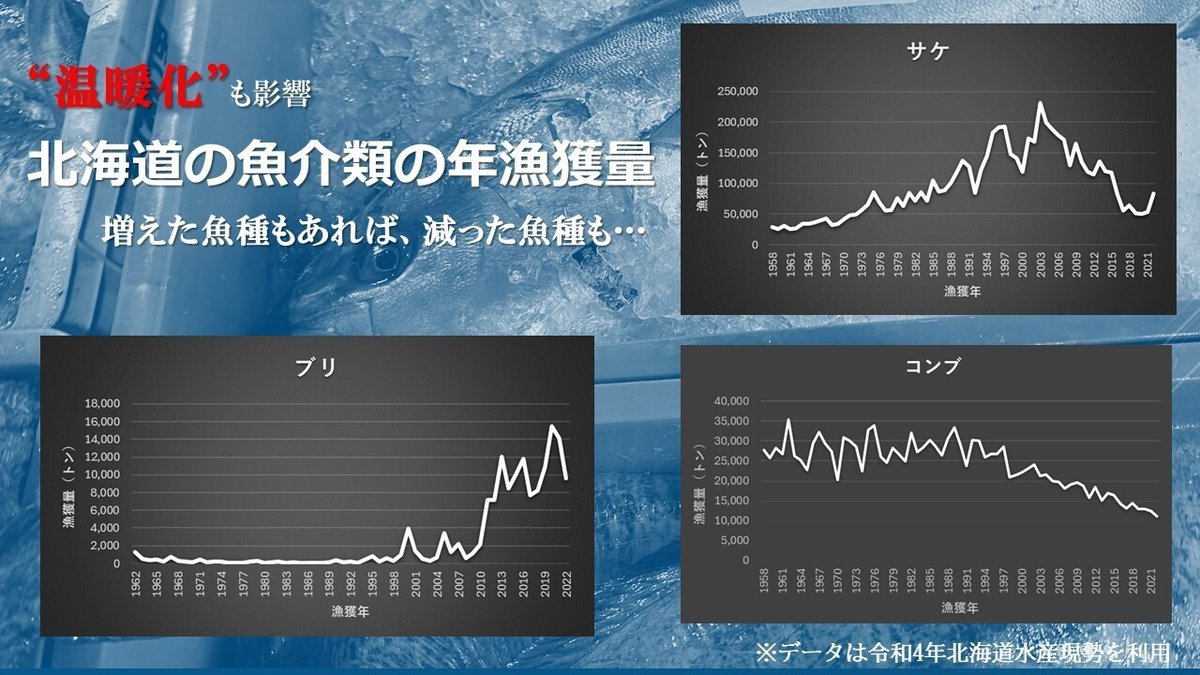

気候変動により変化しつつある北海道の海。近年は全道的にブリの水揚げが増えた一方、サケの不漁が続いています。北海道の漁業の将来とは。北海道立総合研究機構(道総研)に聞いてみました。

水産資源管理、改正漁業法…北海道の漁業は課題山積

試験調査船による資源調査や海洋環境調査に加え、生態調査や市場調査、種苗生産技術の開発など、多角的な視点で北海道の漁業の問題に取り組んでいる道総研。気候変動が水産資源に大きな影響を与えていると指摘します。道内ではサケの不漁やコンブの生育不良、ホタテガイのへい死などが起こっている一方、ブリの漁獲量が急増しています。北海道の海では多数の異変が起きています。

「最近だと、えりも以西海域ではシシャモが不漁だ。操業切り上げを行ったものの、水揚げ量の減少は著しい」と木村稔さん(道総研)。2022年の水揚げ量はたったの64キロ。さらに襟裳(えりも)岬以西のシシャモの群れは、環境省のレッドリストに「絶滅のおそれのある地域個体群」として記載されています。道総研は資源管理法に加え、種苗生産技術の開発を進めています。

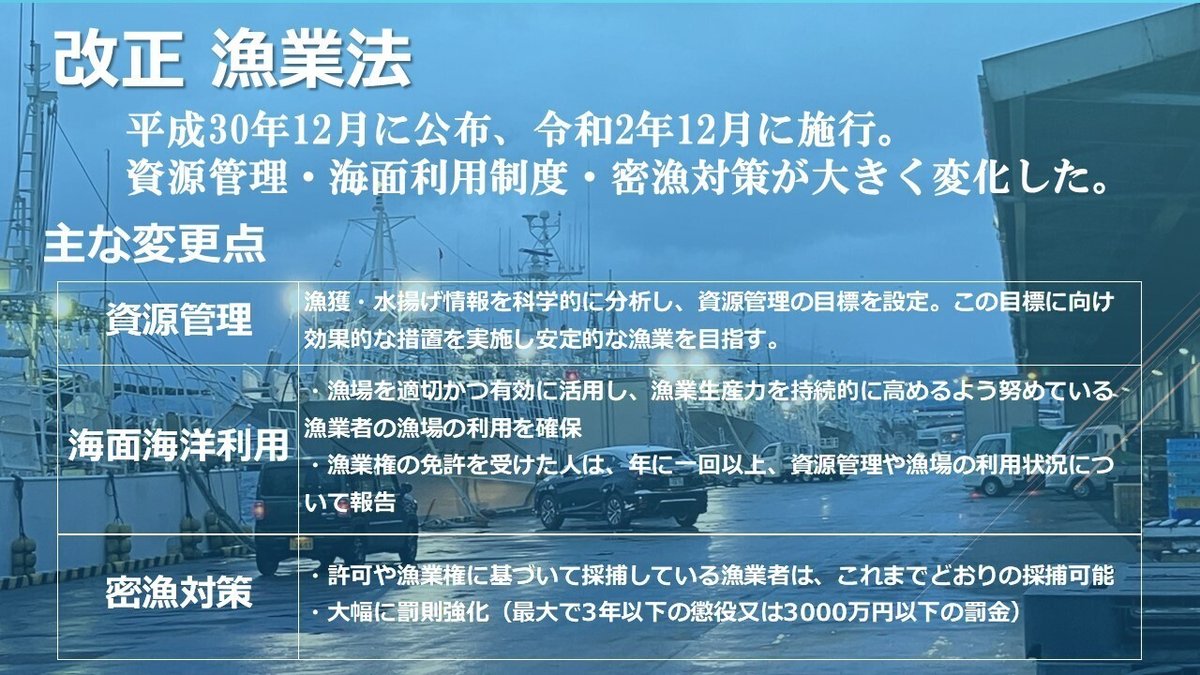

また、国は令和2年12月に「漁業法等の一部を改正する等の法律」を施行。変更されたのが、50種から200種へ資源評価対象魚種を拡大した点、TAC(漁獲可能量)を用いて資源管理を行う点、海面利用制度を見直しした点、密漁対策を強化する点などです。適切な資源管理を通じた漁業の成長産業化を目指します。

しかし国と漁業者との間には溝があるようです。「漁師自らが資源管理に取り組んできて資源量が回復してきたのに、TACが設定されると捕れる量が制限されてしまうといった事例がある」と木村さん。そのため漁業者の中には不満を抱く人もいるようです。効果的な水産業への施策を実施するためにも、漁業者とリーダーシップを持つ国が歩み寄ることが大切です。

北海道漁業の「スマート化」 道半ばだが、先進的な取り組みも

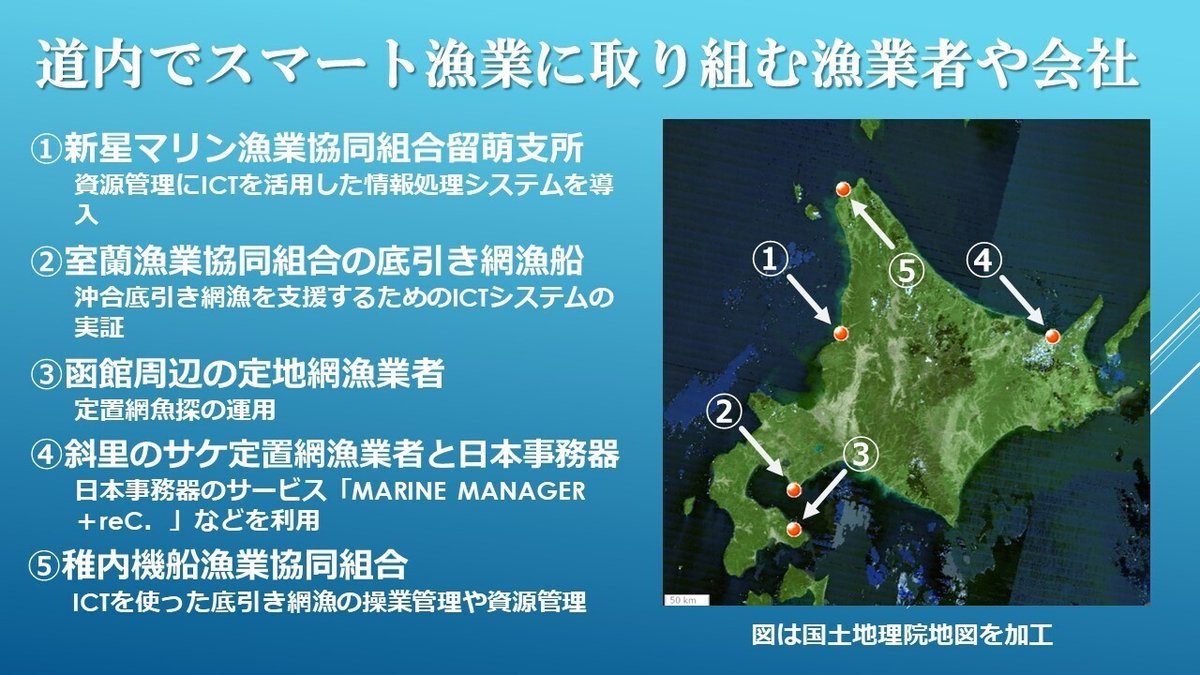

国は水産改革の一環として「スマート漁業」を推進。「水産資源の持続的な利用と水産業の成長産業化を両立させ、 漁業者の所得向上と年齢のバランスのとれた漁業就業構造を確立」を目指します。

漁業のスマート化は北海道では進んでいるのでしょうか。現場からは「人材や取り組む余裕がない」「漁獲量を明かしたくない」「今の状態でもうかっているから、導入する必要がない」などの意見もある中、少しずつテクノロジーの導入を進める漁業組合や漁業者もあります。

道総研の稚内水産試験場と稚内機船漁業協同組合が取り組んだのが、ICTを使った底引き網漁です。ICTにより、操業管理や資源管理に役立っています。

操業管理に関しては、漁師自らが洋上で「漁区」「漁獲場所」「魚種」「数量」をタブレット端末で記録。操業データをリアルタイムで「見える化」しました。

さらに資源管理の点でもメリットがありました。漁獲可能量の消化状況が分かりやすくなったほか、操業データを生かした資源管理ができるようになりました。もともと昼操業の漁が多くなるとホッケの資源量が過少に評価されていましたが、操業時間を考慮することで適切な推定が可能になりました。

道総研の佐野稔さんは、スマート化を導入する際の『費用対効果』を強調します。関心のある漁業者に対し試験的に導入して成功事例がいくつかできることで、漁業者の関心を高めることができると言います。

サケやコンブの漁獲量減少 一方、ブリは増加...水産物の安定供給はどうなる?

温暖化などの要因により、北海道でも水揚げ量が減る魚介類があります。コンブとサケの不漁は、たびたび報道されています。

北海道のコンブの年間漁獲量は令和4年北海道水産現勢(水産現勢)によると、1998年ごろから現在まで右肩下がり。

またサケの年間漁獲量も減少。同報告書によると、2003年の23万1480トンをピークに減少し、2022年は8万3772トンでした。

コンブとサケの漁獲量が減少する中、道総研にはこの2種の将来を予想した研究事例があります。道東のコンブは、温室効果ガスの排出により漁獲量が減少する可能性を示唆する研究結果が出ています。またサケの放流期間に関する研究では、今後、放流に適した期間がオホーツク海で短期化する一方、日本海北部で長期化する予想となっています。

減る魚種があれば増える魚種も…。北海道で大幅に漁獲量が増えているのがブリです。水産現勢によると2000年代以前は年数百トンほどでしたが、2011年には7146トンに増加。2010年代は右肩上がりで、2021年は1万4077トンと激増しました。

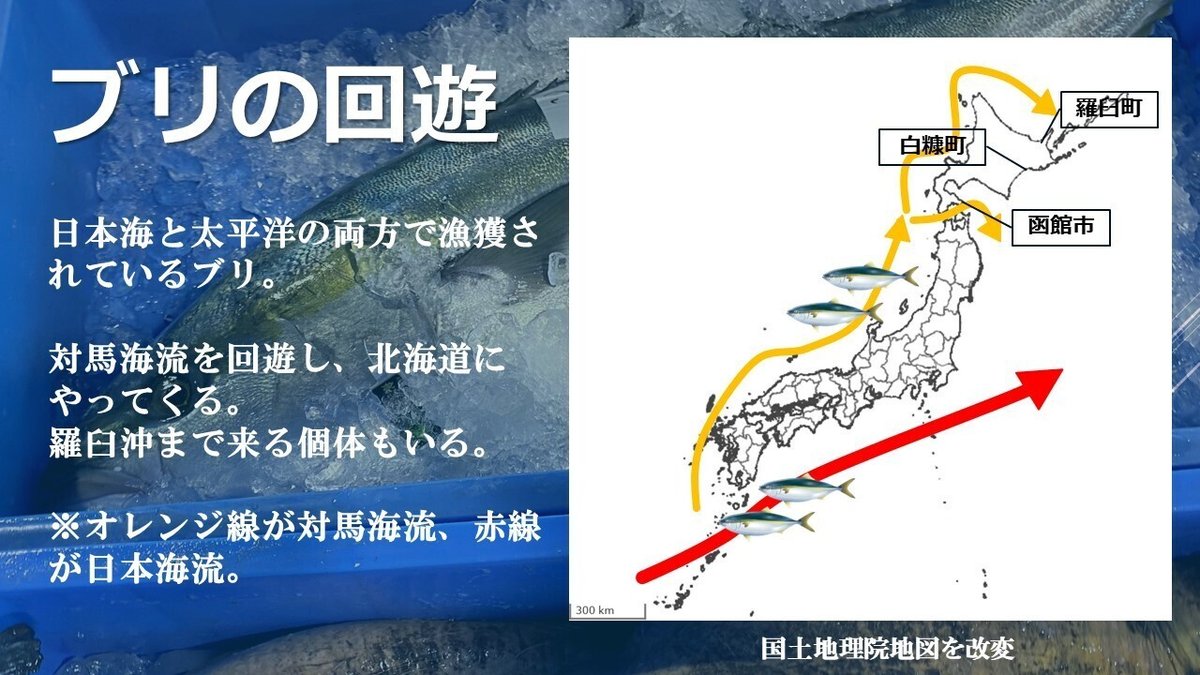

「ブリは暖流に乗って北海道にやってくる。最近だと羅臼の辺りまで大型のブリが回遊してくる」(木村さん)

北海道で大量に漁獲されるブリ。北海道の白糠町や羅臼町ではブランド化をする動きがあり、晩秋には寒ブリ並に脂が多いものもありますが、道内では一般的に「脂が少ない」などと言われ食べられる機会がまだまだ少ないようです。

脂が比較的少ないと言われる北海道のブリ。「しゃぶしゃぶが最適なのでは」と木村さんは言います。本州では盛んに食べられるほど食味が良い魚なので、今後、北海道にもブリを食べる文化が根付くのではないでしょうか。

北海道の漁業のこれから 「育てる」に加え、「売る」のも重要

「とる漁業から育てる漁業へ」。北海道では現在、漁業生産量の7割を占めるのが栽培漁業です。しかし近年では、温暖化や赤潮などで大きな被害も発生。ホタテのへい死やコンブやサケの不漁などが起こり、北海道の栽培漁業も影響を受けています。

変わりつつある北海道の海の環境。道総研はこれらの変化に対応するため、北海道庁と連携を取りながら、ヒラメやマツカワ、ニシン、各種二枚貝などの種苗生産に関する研究をしています。

道総研が携わっている第8次栽培漁業基本計画の主な活動は、①放流の推進②養殖の推進③技術開発の推進――など。③では、シシャモの大型種苗の量産技術のほか、アカガイ類やエゾイシカゲガイの親貝飼育や採卵技術、幼生から稚貝までの飼育技術に関する研究を行っています。

「国内でエゾイシカゲガイの養殖技術が確立しているのは、(岩手県)陸前高田市だけ。高級なので北海道でもできたらと思い、研究している」(木村さん)

さらに「育てる」漁業だけだと不十分だと、道総研の木村さんと佐野さんは指摘します。「サーモン養殖は各地で盛んだが、養殖規模を大きくしないと採算が取れない。ふるさと納税の返礼品や北海道ブランドを活かすなどして、高単価で売るのも大事」。育てるだけでなく、売り方も重要だと語りました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?