オフ会第一回目レポPart2「幻のお宝グッズ」

本好きの推し活

近頃、『推し活』という言葉がやたらと散見される。

某男子アイドルグループが多数所属している事務所がその発端であり先駆けかもしれないが、日本人の性質的にも、昔から”推し”という文化は定着しているように思う。

今村先生の著書『ぼろ鳶組シリーズ』にもあるように、江戸時代庶民から人気があった火消に対して、番付という火消ランキングがあった。

番付は庶民からも火消からも注目され、火消人気を盛り上げる一端を担っていた。

庶民は火事場があれば駆けつけ、推しの火消を応援する。○○組のファンという”箱推し”も、当時から既にあったようだ。

またこの番付ランキングはただの娯楽に収まらず、火消への予算にも影響していたと言われている。そうなると、ただの庶民のお遊びだと無視してもいられない。もしかしたら人気を得る為に、”数字”を稼ぐ為の行為などもあったのかもしれない。

さて、そんな昔から親しまれている『推し活』だが、読書家界隈ではないものだと私は勝手に思っていた。

作家読みはあっても、ジャンル問わず読む人もいれば、賞レースの作品を追っている人もいる。作家さんがあまり顔を出されるイメージが無いし、漫画や絵本とは違い、小説に関してはグッズが発売されることもあまりあることではない。

大人気のシリーズものであればグッズ販売もあるだろうが、人気作家さんが新刊を発売されたときに、抽選でサイン本やオリジナル図書カードが当たる、などが一般的であろうか。

本が好きな人は本があればいい。

単純なその真理だけが、あると思っていた。

前置きが長くなったが、ここから本題だ。

前述した理由から、オフ会では今村先生の作品に関することで盛り上がるだろうと思っていたのだが、それと同じぐらいの熱量で盛り上がったことがある。

それは本に関する”グッズ”である。

考えてみればそれはそうだ。何も作家や作品に関するものだけがグッズではない。

本が好きであれば、本を大切にすることは当たり前。

読書家はその性質上、既に『推し』の素養が存分にある。

本に関するグッズは多々あれど、特に『ブックカバー』に関しては、各人の強い思い入れと共に大いなる盛り上がりを見せた。

話の発端は、Iさんが持ってきて頂いた今村先生のお宝グッズである。

今村先生の著書が累計100万部を突破した時、講談社、祥伝社、角川春樹事務所の三社合同で100万部突破記念のキャンペーンを行ったらしい。

その時限定100名に抽選で当たったのが、これらのお宝グッズである!!

・直筆サイン色紙

・今村先生の言葉入りオリジナルブックカバー

・オリジナル手ぬぐい

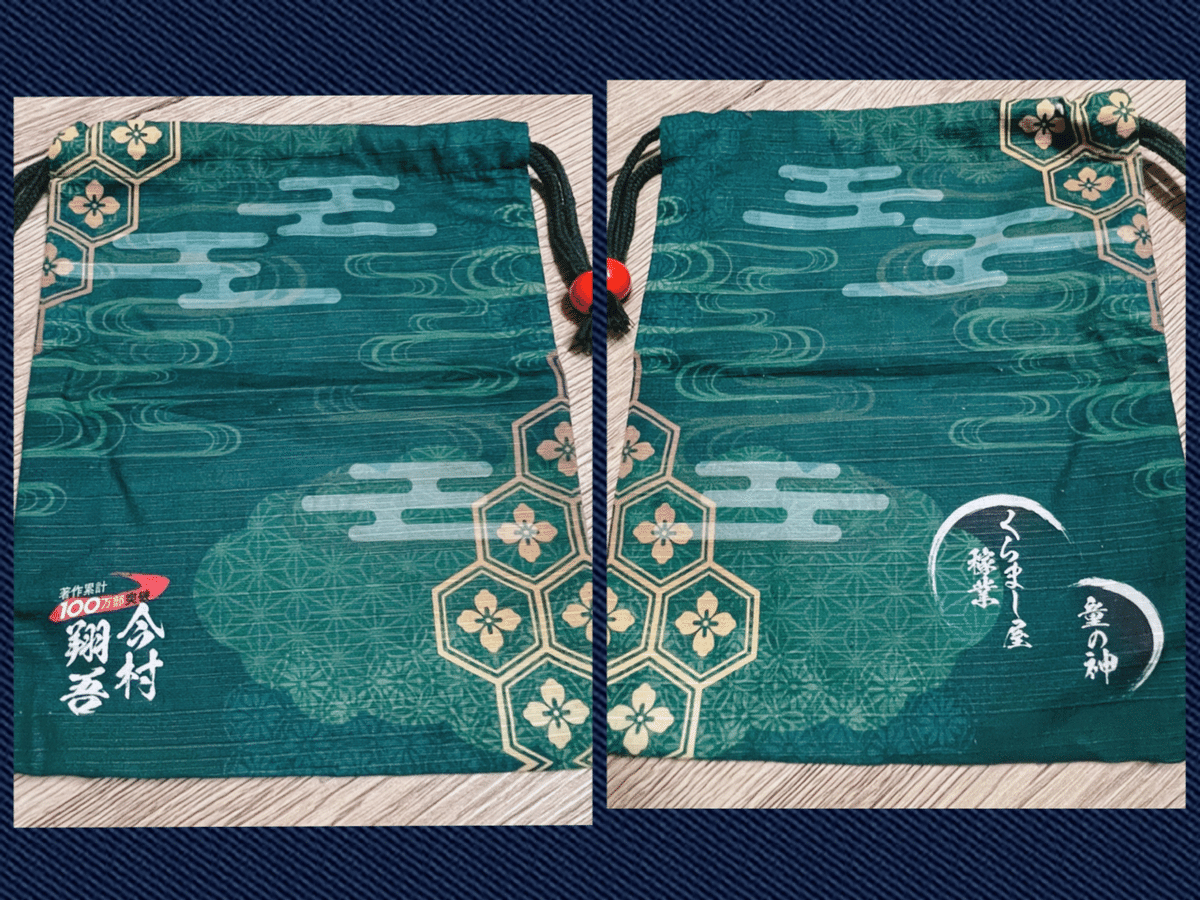

・オリジナル巾着

豪華過ぎるやろっ!!!!(最大フォント)

・・・すみません。取り乱しました。

いや、でもそれぐらい貴重でものすんごいお宝である!!

しかしなんとこれらは、B賞であるという。

つまりは二番手。

では、一等であるA賞とは…?

これ以上のお宝とは一体!?

ドキドキしながらIさんのお言葉を待つと…!

「どっかの高級肉、3名様」

なんでやねんっ!!!!(再び最大フォント)

全員が総ツッコミした。

肉などいらん!(食べたいけれども!)

何故これほどまでに貴重な豪華グッズがB賞で、肉がA賞なんだ…!!

今村先生を愛する我らは、一時修羅の如く荒れ狂った。

今こうして書いていても疑問符が浮かぶ。

が、それもきっと出版社の方々の大いなる策略か、はたまたB賞をより多くの方の手に渡るようにとのご配慮だったのかもしれない。

いずれにせよ、このような企画を行って頂いたことに対しては最大級の感謝である。

だからどうかまたこのような企画を…(←口を慎め)

さて。

気を取り直して、お宝グッズを鑑賞しよう。

まずは直筆色紙。

これが家宝ものであることは、もう言わずもながであろう。

(右下にある可愛い今村先生のイラストスタンプは、即刻公式商品として発売求む!)

オリジナル巾着のデザインはかっこよすぎてヘビロテしたい逸品。

『くらまし屋稼業』と『童の神』の刻印も、なんとも粋ではないか。

手ぬぐいは生粋のファンであるIさんらしく未開封だが、鳳凰を彷彿とする洗練された柄にはいつまでも見惚れてしまう。

色合いと纏や炎のようなデザインもあることから、これは『ぼろ鳶組』をイメージしたものだろう。

そして逸品中の逸品であるブックカバー。

これは『じんかん』を意識されたデザインであろうか。

当時を知らない私には推測することしかできないが、剣を振う姿が大きなものに挑み続ける強い意志のようで、またそれを見守っている満月が心に染みる。

そして綴られている言葉を読んだ時、ぐっと心が詰まったような心地になった。

『書く人がいるから読めるのではない。

読む人がいるから書けるのだ。

今村翔吾』

出版界や書店、読者を大切にしている先生らしいお言葉だ。

だが読者としてはこう言いたい。

『書き続けてくれるから読めるのだ。』

今村先生が寝る間も惜しみ、言葉通りいつでもどこでも執筆に勤しんでいることはファンであれば誰でも知っている。

「酔っぱらっても一枚でも一行でも書け」という北方謙三先生の教えを忠実に守り、デビューしてから休みなど1日もなく、毎日原稿に向かい合っている。

その真摯なまでの執筆活動は当然身体に多大なる負担が掛かる。一時期は腰を酷く痛められ、普通に座ることも寝ることも難しい状態だった時もあった。

読者として新しい物語が読めることは何よりも嬉しいことだが、それでも今村先生の大変さを知っているからこそ、もっと休んで欲しいという気持ちもある。

ファンのエゴだとわかっているが、どちらの気持ちも本物なのだ。

だからこそ、ファンは応援することぐらいしかない。なんとも歯痒い限りだが、それしかないしのだ。

今村先生の作品が大好きだからこそ。

これからもずっとずっと、書き続けて欲しいから。

ただそれは、決して『当たり前』ではないこともわかっていなければならないと、私は思う。

今村先生を信じていないという話では決してない。

ただ世の中には『当たり前』なんて決してないことは、誰しも感じたことがあるのではないだろうか。

「玉ねぎ高すぎん!?」なんていう物価の値上げという身近なことから、安倍総理の国を揺るがす事件までその規模は様々だが、自身にとって影響することは殊更身に染みて感じる。

私自身、大好きだったアーティストのメンバーが脱退するという、人生を揺るがす現実に直面したことがある。

きっと大多数の人にとっては「ふ~ん」で終わるただの芸能ニュースであっただろう。

だがファンにとっては、生きることに絶望するには十分過ぎる出来事だった。こんな未来が待っているなんて、思ってもいなかった。

これからずっとみんなで、歌い続けてくれると思っていた。

でもアーティストだって1人の人間。

人生を見つめ直し、新たな道に進みたい、ここではない場所で挑戦をしてみたいと思うことだって当然あるだろう。

もしかしたらアーティストであったことが、彼の人生を狭めていたかもしれないのだ。ファンの愛が寧ろ、重荷になっていたかもしれない…。

真実とその真意はわからないが、決して変わらない現実はただ一つ。

あれだけ幸せで唯一の拠り所であった場所が、永遠だと思っていた場所が、一瞬にして消えて無くなった。

これまでが”嘘”であり”偽り”だったとは思わない。過去を否定する気もないし、したくもない。

だがあの場所は…。彼も当たり前のようにいる幸せな場所は、決してもう戻ってはこないのだ。

少し話が逸れたが、その一件で私は『当たり前』なんてないことを痛感した。

『推しは推せるときに推せ』

というが、正しくその通り。

推しがいて応援ができるということは、この上なく幸せなことだと私は思う。

その気持ちはひょっとすると、本を好きな人であればよくわかることかもしれない。

今村先生は小学校5年生の時、池波正太郎先生の『真田太平記』と出会い、夏休みの間に一気読みされた。それから他の作品も全て読み漁ったというが、その頃には池波先生はご逝去されていた。他の大好きな時代小説の先生方の大半もそうであった。

同じように時代小説や、古典文学が好きな方々もきっと、それは避けられない道であるのだろう。

好きな作家さんと同じ時代に生きる。

それだけで、途方もなく幸運なことなのだ。

今村先生の言葉を読んで、その想いは心に染みるほど嬉しかった。

でも応援している1人のファンとして、決して忘れたくはない。

書き続けてくれること。応援し続けられること。

それは決して『当たり前』ではない。

読み続けられることに、常に感謝する気持ちを持つ読者でいたい。

そしてこれからも、今村先生を全力で応援していく所存だ。

Part3へ続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?