「元旦の午後」は間違った日本語なのか? (承前の3)

前回の記事で大正半ばから明治初めにかけての「元旦」用例をいくつかの資料からひろってみた結果、明らかに「元日」の意味で使われている場合と、それから「元日」「元日の朝」のいずれともとり得る使い方をされている場合とがあることがみえてきた。そして、江戸期の資料を古い方へ遡っていくと、「元旦」よりもむしろ「元三」「三朝」などの語の方が、「元日」の同義語としてみられるような傾きにおもえてきた。

そして、たまたま目にした十七世紀の資料には、

「正月一日=三朝」

「三朝=歳+月+日それぞれの朝」

「朝=旦」

と解説されているのがみつかった。この三段論法を逆にたどると、「旦」字には「夜明け」「明るい」という古い字典に出てくる語釈とはちがう、もうひとつの意味もある可能性が出てきた。

とはいえもちろん、サンプル数がじゅうぶん多くはないので、確実なことが何かいえるわけではない。

インターネット上で公開されている、国内の古典籍資料からもっと用例をひろって検討してみる手もあるにはちがいないが、遡るにつれて「元旦」という語があまり出てこなくなる傾向がみられることを考えると、手間暇をかけた割にはやっぱりどうもよくわからない、という結論になりかねない。

前回の冒頭でも書いたように元々は漢語なのだから、そもそもいつごろから用例がみられる語なのか、それはどのような語義として使われているのかを、やはり華語の古典籍で探ってみる方がもっと面白いのでは、という考えになってきた。

インターネットでの調べモノについておもうこと

いまやインターネットを使わずに調べモノをすることなんて考えられないほど、日々身近に利用している便利この上ない道具だけれども、今のような環境が整ったのはそれほど古いことではない。

本にまつわるお仕事をしておられる方々による競作エッセイ集、林哲夫ほか『本の虫の本』。

この中で、自然科学と文学のテーマを得意とする古本屋兼業エッセイストの田中美穂がずばり「インターネット」という題の小品で、つい先日ご開業28周年を迎えられたご自身のお店「蟲文庫」のはじまりのことについて次のように語っておられる。

当時から、この無謀さには散々呆れられてきたが、最近では「なぜネットでやろうと思わなかったんですか?」とよく尋ねられるようになった。そう質問をするのは、もちろんわたしよりも若い世代の方だ。

「当時はまだインターネットがなかったんです。それで」と答えると、一瞬間があいて、三十代くらいの方なら「ああ! そうか!(ウィンドウズ)98より前か!」と驚かれ、もっと若い方は、モノクロームで思い描かれる過去の時代の話を聞かされて、どう反応していいのかわからないというような、曖昧な表情をされる。

ちなみに、店は一九九四年二月のオープン。ちょうど、インターネットのダイアルアップIP接続サービスが開始され、ごく一部の人が利用しはじめた年だ。だから、先ほどの「インターネットがなかった」というのは、本当は「インターネットがまだ普及していなかった」と言うほうが正しい。

技術者などの専門家ではない、一般の人の「肌感覚」としてのインターネット普及は、ここに書かれているように今世紀に入った後のことだろうとおもう。まぁたかだか20年くらいかな〜? という勘定だ。これは高校ご卒業後に短期間ながら情報処理企業にお勤めだった田中ならではの一文、とおもうが、このような話題についてお書きになる文筆家は、そのご興味の方向性ゆえにあんまり多くはないとおもわれるから、こうした「肌感覚」は意外とさっさとわからなくなりやすい。その意味でも、貴重な記録ということになろう。

知の共有の場を目指すサイトQuora日本語版に「インターネットがない時代の人はどうやって調べ物をしていたんですか?」というスレ

が立っていて、それに対する回答で最も人気を集めておられたのは

調べなかったのです。

多くの人は調べたいと思った後、しばらく経って忘れていたのです。

というようなものだった。

これはまったくそのとおりで、世の大半の人々はちょっとした疑問をお持ちになっても、それをとことん追求する方向に走っていったりはなさらない。その場で「な〜んとなくわかった☆」気分が得られてすっきりすれば事足りる、という需要が多いからこそ、SNSで調べモノを済ませる方が多いのだろうし、他の方のお書きになったものをひろいあつめたまとめサイトの方が、きちんとご自身でお調べになったご記事よりも人気を博している傾きがあるのに違いない。

かつて「インターネットがなかった」時代には、ちょっとした疑問が疑問のままに忘れ去られていたものが、ちょいとスマートフォンを取り出して調べてみようか、という気持ちにさせられる環境をひとりひとりが当たり前にもてるようになった、というのは、全体の知の底上げが図られた進歩、とみることもできるだろう。

しかし、そうした簡単に手にできる「ふわっとした」知識とかは、それがどの程度「本モノ」なのかどうかはイマイチはっきりしない。それゆえに「本当はどーなのそこんとこ?」というところを追求する議論もまた、インターネット上に展開されているのだろうともおもわれる。知らないことを知ることは、本当は誰もがたのしめるエンターテインメントに違いない。

どこまで追えるものか、できるところまでやってみたい☆ と希う者にとってインターネットのありがたいところは、求める資料の原本がどこにどのように保管されていようと、それがディジタイズされ公開されている限りは、ほぼいつでもどこからでも「ヴァーチャル」にアクセスできる、ということだ。古今東西の、それこそかつては一生かかっても目にする機会を持てなかったような貴重書を、ご所蔵施設が休館日であろうと真夜中であろうと、好きなだけ眺めていられるのは、やはり幸せなことだ。

また、適切なキーワードさえ思いつけば、それにより関連する資料を分野を超えてまとめて引っ張ってこられるようにもなっている。それに加えて、最近は文献資料のディジタイズの際、光学的文字認識(OCR)機能を使っての文字起こしもされていたりして、ますます調べモノが効率よく進められるようになってきた。

とはいえ、そうした情報にたどりつくためには、こういうテーマのことを調べるにはどのような資料をみればいいのか、とか、そもそもその資料はどうやったら見つかるのか、とかをある程度以上は知っておきたい。そうした、「楽しておいしいところをいただく」下地がある程度できてくると、調べモノは「面倒くさいこと」から「面白くてたまらないこと」へとガラリと変わっていく。

もうひとつ大事なのは、ひろってきた情報がどれくらいの信憑性を持っているか、というのを見極める目だ。

ひとつの事柄について調べているとき、それについて解説してあるサイトコンテンツには、その典拠が添えてある方がないものよりは好ましいし、またそれとは出どころの違いそうなほかのサイトの解説もふたつみっつくらいは持ってきて引き較べてみると、より安心できる。

引用箇所にしても、それが調べているテーマに重要なかかわりを持っているのであれば、その部分が原典ではどのようになっているかはチェックしておきたい。

例えば、Wikipedia日本語版で「元日」の項を引いてみると、「元日と元旦」のところに、次のように書かれてある。

「元日」に類似する言葉として「元旦」がある。……

日本においては、室町中期の文明本節用集が、

元旦 ゲンタン 正月一日

とする一方、17世紀の日葡辞書は、正月の「アシタ」(朝)と語釈する。

で、今度は「文明本節用集」の項を引いてみると、その冒頭解説に

『文明本節用集』(ぶんめいほんせつようしゅう)は、室町時代の文明年間以降に成立したと考えられている伊勢本系統の節用集の一写本に対する通称である。国立国会図書館が所蔵している。

となっている。

それでは、国会図書館デジタルコレクションでこの本に「元旦」がどう書かれているかをみてみよう。この辞書はいろは順の合類節用集の型式だから、「ゲンタン」ならば「計」の「時節」のところに出てくる筈。

計 [天地]……

[時節]元日正月一日 元宵正月十五日 結夏四月十五日 結制同上 月夕八月十五日 月迫十二月 ……(引用者註:《ゲンシツ》は「ゲンジツ」の濁点が見えなくなっているだけなのかもしれないが、原文ママ)

あれ? ……もしかしたら「元旦」なのかな? とおもって「久」の「時節」もみてみたが……

久 [天地]……

[時節]元三正月一日也年ノ元月ノ元日ノ元合元三也 ……

というのが唯一、「元旦」と関連がありそうな語だった。

いったい、引用なさった方はどこをご覧になったのだろう? この本には異版はないはずだし、「元」が呉音「グワン」ではなく漢音「ゲン」になっているところや添えてある解説は全く同じだし、といって前々回の記事「奥書きは口ほどにものを云い」で取り上げた『大字典』みたいに、巻末補遺があるわけでもないし……。

国際的にそれなりの信頼をもって支持されているWikipediaですら、時折こうした「あれ?」という場面に出喰わすことがあるから、やはり引用元の資料は一応チェックしておいた方が、仮説を立てるときのつっかえ棒にするにはより安心できる。

それから、これだけ厖大な情報がいともたやすく手に入るとなると、まるでこの世のあらゆることが載っているような錯覚におちいりそうになるが、実際にはインターネットでは見つからないことなどいくらでもある、というのは忘れてはいけないとおもう。

私設図書館「レトロ図版博物館」でシェアされている「図版研」コレクションの元となった資料群のうちには、古道具屋が理化学器械や医療器械などをインターネット通販するときに商品説明文を書くにあたり、器械の名前とか使い方とかそれがいつごろの時代のものであるかとか、今日市販されている本や地域図書館の蔵書、インターネットでひろえる情報だけではわからないことがあまりに多くて、それを補うために蒐めていた古いカタログとか見本帖とか教科書とかも含まれている。

「図版研」という名称にしても、古い出版物の図版資料を「研Q」して面白がるためのヒミツ結社、ということでシンプルに思いついた案だったが、すでにそういう名称でちゃんと活動しておられる研究団体とか施設とかあったら使いづらいね、ということでインターネット検索してみたところ、意外にもひとつもそれらしいのが引っ掛からなかったので「よしよし」と安心してつけたのだった。だからといって、「この世にそういう名称で活動しておられたところがあったことは未だかつてない」という証明にはならない。

インターネットで調べるだけ調べてわかったことやわからないことを基に文章を書くときは、あくまで「そうやって調べてみた限りでは」という条件づきであることが前提になる。だから、常に「もしかしたら間違っているかも」という意識をもってなるべく断言は避け、いざというときには迷わず軌道修正する心積もりが必要とおもう。

あれこれ調べてnoteの記事を書くにあたっては、ここにつらつらならべたことを踏まえている積もりだし、またそうして書いた内容がただの寝言なのか多少は「おぉ、たしかにその可能性はあるかも」などと面白がっていただくに値するのかをご検証いただけるよう、元になった資料の参照部分・引用箇所はリンクを張るなり画像を貼るなりしてお示しするようにしている。

現代の華語では「元旦」はどのように使われているか

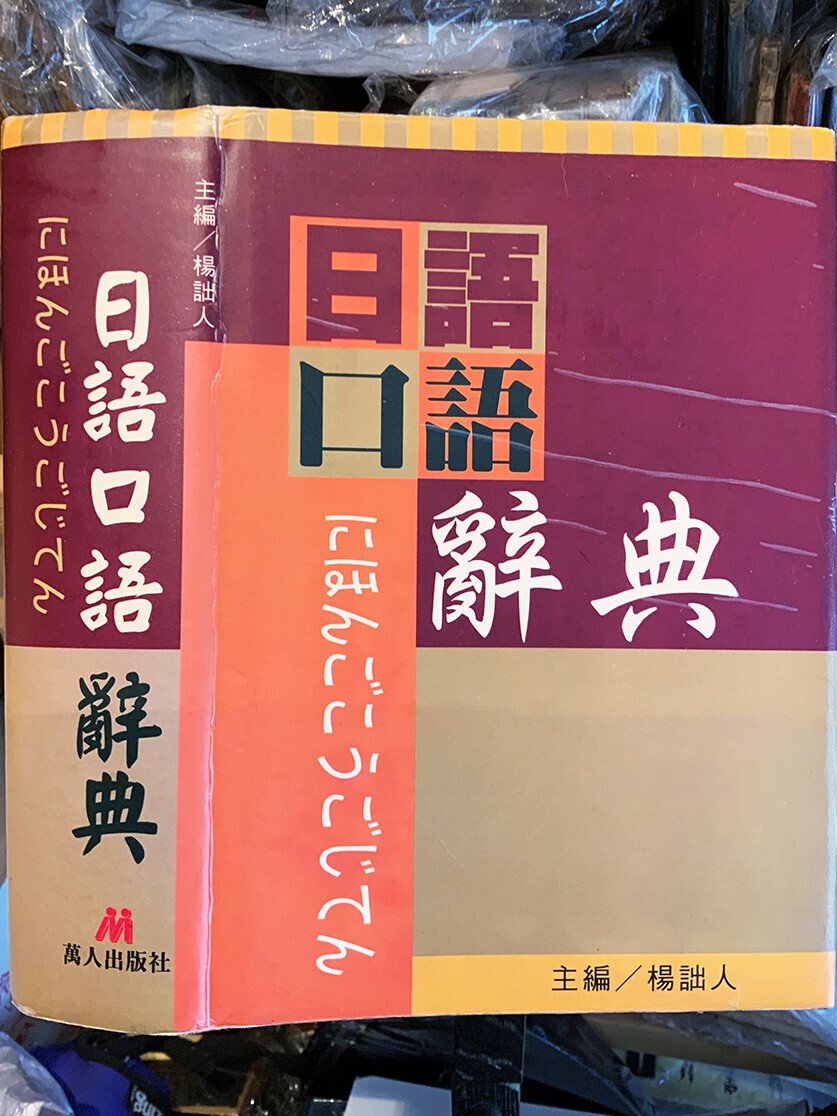

まずは予備知識として、現代語では「元旦」という語がどのように使われているのかを把握しておきたい。架蔵の華語話者向け日本語会話の用例辞書を開いてみた。楊詘人+北島徹ほか『21世紀日語口語辭典』(1999年)。

標題には「21世紀」と添えてあるが、実はぎりぎり二十世紀末に出た本。

本文の例文をみても、今世紀に入って20年以上経った今日の目でみるとちょっと時代を感じさせるニオイがしてしまうが、まぁそこは気にしないことにしてww

06.節日/祝祭日

……

日本の祝祭日には、中国から伝わったものがたくさんあります。例えば1月のお正月、5月の端午の節句、7月の七夕祭り、8月15日のお月見などです。/日本的節日有不少是中國傳來的,像1月份的元旦、5月的端午節、7月的乞巧節和8月15的中秋節等等。

日本のお正月には、みんな家の入口に門松やしめなわを飾り、元旦の朝は一家揃ってお屠蘇をのみ、おせち料理やお雑煮を食べます。それから親戚や友人の家に年始回りに行きます。/日本過年時,大家都在家門松和稻草繩,元旦那天早晨,全家喝屠蘇酒,吃年節菜。然後去親戚朋友家拜年。

今年の元旦は初詣に行ってきました。初めてですから、そのすごい人出にびっくりしました。/今年元旦我第一次去參拜神社。一看有那麽多人,眞讓人吃驚。

……

引用した例文のうち終いのひとつは「朝」の可能性もあるが、ほかのふたつは明らかに「元日」の意味で使われていることがわかる。殊にふたつ目は「元旦の朝/元旦那天早晨」という表現が出てくるから、現代華語では「元旦の午後/元旦那天下午」も間違いでは決してない、ということになる。

☝上がちょんぎれているのでちょっと見づらいが、Google Bookの谷崎潤一郎『細雪』華語版(2016年 谷月社)上巻第十五章終いのページ一番上の行の右端にも

……元旦那天下午,幸子取出三絃,……

とあった☆

☝青空文庫で該当箇所をみると、

……幸子は元日の午過ぎから三味線を持ち出して、……

のところにあたる。

現代の華語出版物での「元旦」の解説いくつか

続いて今度は小説の一節とかではなく、「元旦」という語そのものについて書かれたものもいくつかひろってみた。

まずは劉元『一本書讀懂中國文化知識』(2017年 海鴿文化出版圖書)の第四章「節日節氣」冒頭、「「元旦」的來歴」のところ(「一本書讀懂」は「1冊でわかる」の意)。

每年陽曆的一月一日,是傳統的新年——元旦。……

「元旦」是個合成詞,按單個字來講,「元」是開始,第一之意;「旦」字在《說文解字》裏解釋為「從日見一上,一,地也」,表示太陽剛剛從地平線上升起,是個象形字,也就是早晨的意思。那麽「元旦」合在一起就表示新年的第一個早晨了。

據說「元旦」這一名稱,最早出時顓頊時期,顓頊以農曆正月為元,初一為旦,但此後,夏、商、周、秦、漢的元旦日期並不一致。據《史記》記載,夏代是正月初一;商代是十二月初一;周代是十一月初一;秦統一中國後,又以十月初一為元旦;漢武帝時恢復夏曆,以正月初一為元旦,並一直沿用未改。

……

引用したところをだいたいまとめると、次のようになるとおもう。

陽暦の1月1日は伝統的な祝日、「元旦」という

「元旦」という熟語は「はじまり」「第一の」の意味をもつ「元」と、それから『說文解字』に「「地」をあらわす「一」の上に「日」を示した字」とあるように地平線から陽が昇るところを示す象形文字で「夜明け」を意味する「旦」からなっており、これを合わせれば「新年最初の朝」という意味になる

「元旦」という語の最も早い例は顓頊の時代で、顓頊が農曆の正月を「元」、その初日を「旦」としたといわれている

しかしその後、夏・商・周・秦・漢の各王朝ごとに「元旦」の置かれた時期は異なっていた

『史記』によれば、夏時代は正月1日、商時代は12月1日、周時代は11月1日とされ、秦が全土統一を果たしてからは10月1日に置かれたが、漢の武帝のときに夏の暦そのままに戻され、「元旦」は正月の1日となった

「元旦」という熟語はそれぞれの字義を合わせると「新年最初の朝」という意味になる、といいつつも1月1日を「元旦」という、と書いてあって、その辺の追加説明はない。

なお顓頊というのは『史記』の「五帝本紀」に出てくる伝説上の皇帝のひとり。

大正期に早稻田大學出版部で出された『史記國字解』卷一の桂湖村による解説をみても、農暦がどうこう、という話は出てこないが、元の本にはこれの出典が書かれているわけではないのでよくわからない。

ということで1冊ではよくわからなかったww ので、次に同じ年に出た同じシリーズの劉觀其『一本書讀懂國學』という本の「歳時節令」のところもみてみる。

元旦是怎麽定下來的

每年的一月一日,也就是新年的第一天,稱為「元旦」。

「元旦」按單個字來講,「元」是第一或開始的意思;而「旦」則是指一天,或是早晨,對於「旦」的釋義,還有文物佐證。在出土的大汶口文化遺物中,有圖畫描繪太陽從山巓升起,中間雲煙繚繞,經考證,即是「旦」字的象形描法。

把「元」和「旦」合起來,指的就是第一天。雖然我們現在都知道每年一月一日是元旦,……

相傳,「元旦」一詞最早來自中國上古時期的皇帝顓頊,在他的規定中,正月為「元」,初一為「旦」,「元旦」在正月初一;商朝時,「元旦」在十二月初一;到了周期,「元旦」在十一月初一。六國統一後,定十月初一為元旦,從此歷代相沿。到了西漢司馬遷重定曆法,最後才確定了正月初一元旦。

……

「元旦」はどのようにして決められたか

毎年1月1日は新年最初の日として「元旦」と呼ばれる

「元旦」という語の文字それぞれの意味は「元」が「第一の」「はじまり」、「旦」は「一日」または「夜明け」を指す

大汶口文化遺跡からの出土品に描かれている、山の上に太陽がありその下に雲がたなびくさまは、「旦」字を表わしているものと考えられている

「元」と「旦」とを合わせると、(年の)最初の1日の意味になる。今では誰でも1月1日は「元旦」と知っているけれども、……

「元旦」の最も早い例は中国古代の皇帝顓頊が、正月を「元」、その初日を「旦」と決めたことという

「元旦」といえば正月1日だが、商朝時代には12月1日、周朝になると11月1日とされ、六国が統一されて10月1日が元旦と決められてからしばらくはそれが続いたものの、西漢の司馬遷が暦を決めた際、最終的に元旦は正月1日となった

……と、まぁこんな感じの説明だろうか。この本では、「旦」は「一日」または「夜明け」の意味、と書いてあって、☝前の本よりは語義がわかりやすい。そして、「元」と「旦」とを組み合わせると(年の)最初の日の意味、とあって、「朝」とは書いていない。

なお「大汶口文化遺跡からの出土品」というのは、湖南省文物考古研究所サイト「湖南考古」の記事にある☟これのことのようだ。

今度は劉國生+田洪江『試看北大才子』(2016年 方集出版社)という本も、ちらとみてみよう。

「元旦∙過節」という随筆のところに、

迄今為止,我善良的家鄉父老們仍固執地將元旦排斥在一年中的節日之外,包括我自己,每逢回家與大家卿天,談及新年,也不得不附和他們大談「元旦不是個東西」。家鄉人將元旦喚作「陽曆年」,將春節稱為「陰曆年」,「過年」當然是指春節。

過春節的含義,在於放鬆。一年來的成敗得失可以忘個乾乾淨淨。他們不允許有第二個春節,過去家鄉是從不過元旦的,到了元旦那天,一切都平淡的和往日一樣,如果誰家的孩子鬧著要過節,定會遭到父母的痛駡,「你還要過這個破節日,你都成西洋人了。」在他們看來,元旦似乎是西方的「春節」。為什麼會來到中國,確實是件叫人頭疼的事。

……

と書いてある。これからすると北京ではかつて、新暦の1月1日である「元旦」は「西洋人が勝手に決めた」無視すべき節日であって、本当の新年である陰暦正月1日、つまり「春節」こそが祝うべき日だ、というこだわりが年配層にはあったらしいことが窺える。

これはおそらく、☝『一本書讀懂國學』の「元旦是怎麽定下來的」結びに書いてある

1911年,辛亥革命成功後,政府為了「順農時」、「便統計」,

定正月初一為春節,而以西曆1月1日為新年。

という一節と対応する話なのだろう。つまり、孫文らの民國政府が西暦の1月1日を「元旦」と決めた清朝末期には、少なくとも漢代までは使われていた「元旦」の方はすでにすっかり忘れ去られていた、ということなのではないだろうか。

華語ウェブサイト記事での「元旦」の来歴解説

華語サイトでの「元旦」の来歴について書かれた記事は、ググるとうんざりするほど出てくるが、ざっとみたところでは書いてあることはだいたい似たり寄ったり、どうもどこかに書いてあったものをコピペして適宜つけ足した感じのものが多いようだ。

例えば☟こんな感じ。顓頊のこととか、武帝のこととか、辛亥革命以後のこととかざっくりまとめてある。

元旦的來歷:起源於三皇五帝的顓頊(距今5000多年曆史) - 爵士範

https://www.jueshifan.com/zh-hk/lqi/guojikuaixun/206406.html

そうした中では、終いの「史書記載」に、いくつか古典からの引用があるのが目を惹く。

元旦一詞很早就有了史書的記載,它最早是在《晉書》中出現,《晉書》中寫道:“顓帝以孟夏正月為元,其實正朔元旦之春。”南北朝的時候,南朝文史學家蕭子云在《介雅》中寫道:“四季新元旦,萬壽初春朝。”宋代吳自牧在《夢粱錄》中寫道:“正月朔日,謂之元旦,俗呼為新年。一歲節序,此為之首。”晉代詩人辛蘭曾在《元正》中寫道:“元正啟令節,嘉慶肇自茲。鹹奏萬年觴,小大同悦熙。”漢代崔瑗在《三子釵銘》中寫為“元正”;晉代庾闡在《揚都賦》中寫為“元辰”等等。

途中から「元旦」じゃなくて「元正」「元辰」になっていっちゃうけれどもww

ま、それはおいといて、ここには「元旦」という語が最も早く出てくるのは『晉書』、と書いてある。その引用部分冒頭の「顓帝」は、もちろん顓頊のことを指す。つまり、この記事に従えば、顓頊が「元旦」を「正月一日」に宛てた、という話は『史記』などではなく、この『晉書』の記事による、と読める。

因みに、☟こちらの記事によれば、顓頊が農暦で定めたのは「元旦」という呼称ではなく、その概念だった、ということらしい。

一個蟲蟲的旅行 - 元旦與春節的歷史溯源 - 今天頭條

https://twgreatdaily.com/513968132_611440-sh.html

顓頊提出「元旦」概念

元旦,意指歲首一天,古人稱為「三元」,即「歲之元、時之元、月之元」一說。通俗理解,元旦就是新年第一月的第一天,一月因此又稱為「元月」或「端月」「履端」。南朝梁宗懍《荊楚歲時序》開篇語,「正月一日,是三元之日也,謂之端月」,說的就是這個意思。

中國很早就有「元旦」概念了,1960年大汶口時期陵陽河遺址出土灰陶上便發現了「旦」字。據說,它是由三皇五帝之一的顓頊帝提出的,規定了一年從元旦這天開始。但是,顓頊提出了元旦概念,並沒有確定「元旦」這一名詞。

で、この記事にも古典からの引用が並んでいる。

「元旦」固定組合在南北朝時已出現。南朝梁蕭子云《介雅》詩中有「元旦」一詞。雅,系當時的「國樂」,逢重大節慶、祭祀活動時才演奏,《介雅》為十二雅中的一雅,格式為三曲五言,樂名取自《詩經·大雅·既醉》中的「君子萬年,介爾景福」,給天子祝壽便要唱《介雅》。蕭子云所寫《介雅》便是供新年第一天使用的歌詞,他在其中一曲里創造性地使用了「元旦」:「四氣新元旦,萬壽初今朝。趨拜齊袞玉,鍾石變簫韶。日升等皇運,洪基邈且遙。」 到宋元以後,「元旦」已不再是生詞,當時的志書、筆記中漸多。如宋陸遊父子參訂的《嘉泰會稽志》中有一句:「元旦男女夙興,家主設酒果以奠。」宋吳自牧《夢粱錄》(卷一)「正月」條稱:「正月朔日,謂之元旦,俗呼為新年。一歲節序,此為之首。」

ふたつの記事を比較して気になるのは、後者には『晉書』について何も触れていないことだ。最初に出てくるのは『介雅』というようにも読める。

そこで、『晉書』に実際どう書いてあるのか、ここでみてみたい。

德龍(Dr. Donald Sturgeon)とおっしゃる方が運営しておられる「中國哲學書電子化計劃」は、華語古典資料の原典書影と書き起こし文字とを比較できる、すご〜く便利なサイト。もちろん、キーワード検索もできるので、調べモノ効率が素晴らしい☆

ここで検索してみると、引用箇所らしきくだりが出てくるのは、どうやら卷十七「志第七」の「律曆中」のところらしい。

董巴議曰……歷代十一更年五千凡有七歷顓頊以今之孟春正月為元其時正月朔旦立春……

あれ〜? 「顓帝以孟夏正月為元,其實正朔元旦之春」とたしかに似ているけれども、だいぶ色々違わないか??? しかも肝腎のところが、「元旦之春」じゃなくて「朔旦立春」……。

ということで、☝の記事に引用されているのは、どうやらマボロシだったらしいwwwwww

全部で130巻もある大部の書のどこに書かれているのか言及されていないあたり、ご自身で原典をお確かめにならずに孫引きしてこられたようなニオイは否めない。

とはいえ念のため、「元旦」が『晉書』の他のところに出てこないか検索してみた。

檢索內容:

檢索範圍: 晉書

條件: 包含字詞「元旦」

Total 0

ちゃんちゃん♬

ってな感じで、次回も引き続き漢籍にあたってみる。

#名前の由来

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?