レガシーリアニメイトデッキのすすめ

どうもこんにちは!piaoと申します。

2013年頃(ラヴニカへの回帰のあたり)に初めて大会に出て以来、MtGは主にレガシーを遊んでいます。デルバーデッキを愛機としながら、裏でコンボデッキを回してきました。リアニメイトデッキとは10年の付き合いで、最近はもっぱらMagic the Gathering Online (MO)で黒赤リアニメイターを使っています。

この記事では、そんな筆者が思う「リアニメイトデッキの良いところ」を簡単に紹介した後で、ここ10年の「レガシーリアニメイターの歴史」を振り返ります。当時のデッキが取った戦略や抱えていた悩みを回顧し、今やトップメタとなった現代版リアニメイターが、プロトタイプの弱点をどう克服してきたのか探っていきます。思い出話と侮るなかれ。かつてのアプローチがこれからの環境で役立つかも知れませんよ。

そして最後の章では、「リアニメイター関連記事のまとめ」をします。先人たちが記載した事柄を再掲するのではなく、有益なページをリストアップすることで、読者が個々のトピックにアクセスしやすくなることを目指しました。

本稿は、レガシーのリアニメイトデッキに興味を持つ方に向けた導入的な記事です。半分は読み物として、半分は知識の裾野を広げる手助けになることを願って執筆しました。リアニメイターを勉強したい読者にとって、この記事が体系立った知識を得る助けになれば幸いです。

なお、既にリアニメイトデッキに親しみのある方や、さらなる上達を目指す中上級者に向けて「レガシー黒赤白リアニメイター徹底ガイド」というnoteも書いているので、是非見てみて下さい!

本稿は全文無料です。「いい記事だった」「今後も頑張れ」と思っていただけたら、投げ銭をしていただけると大変嬉しいです。是非ともよろしくお願いいたします。

リアニメイトデッキの良いところ

リアニメイトデッキは、高コストかつ強力なクリーチャー(以下、大型生物)を墓地に送り、それを軽量なリアニメイト呪文で戦場に出すコンボデッキです。コントロール要素や《暗黒の深部》パッケージとハイブリッドされる黒単リアニメイター、瞬殺コンボに特化したTin-Finsやワールドゴージャー等の派生型もありますが、本稿では、高速召喚した大型生物で相手をひっぱたいて勝つクラシックなリアニメイターを指します。

コンセプトがかっこいい

MtGというゲームについて僕が感動するのは、システムが象徴するもの(ゲームフレーバー)とその機能の見事な合致です。例えば、使い終わったカードの行く先が墓地、そこに置かれたクリーチャーを戦場に戻すことを、死体を蘇らせることに見立ててリアニメイト呪文と呼びます。凶悪な魔物を黒魔術で掘り起こして使役するなんて、シビレますよね。

プレイ時間が短い

高速のリアニメイトコンボが決まれば、ゲーム開始数ターンで決着がつきます。また負けるときもすんなり負けるので、試合時間は往々にして短いです。このことで以下の利点があります。

時間切れによる負けや引き分けが起こりにくい

重要な局面で時間をかけて決断できる

疲れにくい

試合間の休憩を長く取れる

他のプレイヤーの試合やデッキを見て回れる(テーブルトップ)

効率良くマッチ数を稼いだり、合間に家事や料理ができる(オンライン)

クリーチャーのカードパワー向上の恩恵を受ける

WoCのカードデザインの方針で、クリーチャーのコスパは年々上がっています。《引き裂かれし永劫、エムラクール》のように超強力なクリーチャーは墓地に残らない仕様になっていたのですが、一般にクリーチャーの性能が上がり、制圧力のある大型生物の選択の幅が広がれば、リアニメイターに追い風です。また、再活性で失うライフが少なく済み、《暗黒の儀式》等での無理矢理のキャストがしやすくなるため、踏み倒す前提でもコストは低いに越したことはありません。近年のリアニメイターの改良がクリーチャーの刷新によりなされてきたことを見ると、この点がよくわかります。

古く強力なリアニメイト呪文を使える

クリーチャーの性能の向上が顕著な一方で、新しい非クリーチャー呪文のカードパワーは抑えられているようです。しかしレガシーでは、初期にデザインされた強力なリアニメイト呪文を現代のクリーチャーカードと組み合わせることができます。旧枠再録のおかげもあって、クリーチャー以外を旧枠カードで統一できるのはリアニメイターの魅力の1つです。

アトラクサが出る前のメインデッキ。

— piao (@piaoMtG) May 7, 2023

…もう3年以上紙の大会出てない。 pic.twitter.com/2X5cZCYJFE

レガシーリアニメイターの歴史

2012年にアヴァシンの帰還が発売され《グリセルブランド》が参入してから現在に至るまで、レガシーのリアニメイトデッキは環境の変化や新しいカードの登場を経て洗練されてきました。10年間の軌跡を振り返ってみましょう。

2013年~2016年頃

青黒リアニメイター

https://old.starcitygames.com/decks/62696

メインデッキ基本形

《グリセルブランド》4、1枚挿し大型生物3種類 計7

《再活性》《死体発掘》 各4

《納墓》《入念な研究》 各4

《渦まく知識》《思案》 各4

《意志の力》 4

《目くらまし》《思考囲い》《実物提示教育》 計6

《水蓮の花びら》 4

土地 15

サイドボード基本形

パーマネント除去《残響する真実》《蒸気の連鎖》《仕組まれた爆薬》

追加の手札破壊《思考囲い》《強迫》

追加の打ち消し呪文《呪文貫き》《狼狽の嵐》

《実物提示教育》

《裏切り者の都》

《真髄の針》

相手に合わせて調整する大型生物

墓地対策《棺の追放》

強み

打ち消しと手札破壊により対コンボ性能が非常に高い

打ち消し呪文で相手のトップデッキや先手1ターンキルにも対応できる

キャントリップによって必要なカードを探しにいける

墓地に依存しないコンボルート《実物提示教育》を搭載しやすい

万能除去であるバウンス呪文が取れる

弱み

ブルーカウントが少なく《意志の力》をピッチコストでキャストしにくい

キャントリップでデッキが薄まっている

大型生物がほとんど伝説のクリーチャー

《グリセルブランド》の参入当時は、大型生物を墓地に送る手段として《入念な研究》や《不運な研究者》があり、カウンター呪文やキャントリップでコンボをサポートできる青黒リアニメイターが主流でした。2種類の妨害手段とコンボルートが柔軟性を与えています。《実物提示教育》の3マナを捻出しやすいように《裏切り者の都》をサイドインするのが、当時の定石でした。

カウンターで大型生物を守り相手の行動に対応する、キャントリップで状況に応じたカードにアクセスする、バウンスでパーマネントをどかすなど、青の受けの広さによる安定性が売りです。

一方で、キャントリップ自体は何もしません。キャントリップを繰り返すことで時間を浪費し、相手の準備が整ってしまうことがよくありました。積極的に《渦まく知識》を使った結果、シャッフル手段がない「ブレストロック」の状態に陥ることも少なくありませんでした。

大型生物の枠が少なく、ほとんど伝説のクリーチャーだったので、《カラカス》には難儀しました。《カラカス》は打ち消しでも手札破壊でも対処できないため、サイドボードに《真髄の針》(他にも致命的な《死儀礼のシャーマン》《精神を刻む者、ジェイス》への対抗手段)を複数取る必要がありました。

《グリセルブランド》以外の今は珍しい大型生物として、《大修道士、エリシュ・ノーン》《潮吹きの暴君》《墨溜まりのリバイアサン》《浄火の大天使》《魅力的な執政官》《鋼の風のスフィンクス》《灰燼の乗り手》などが採用されていましたが、いずれも相手や状況によってムラがあり、サイドボード後にチューンアップする必要がありました。

2016年~2021年頃

黒赤リアニメイター1(死儀礼のシャーマン禁止前)

黒赤リアニメイター2(死儀礼のシャーマン禁止後)

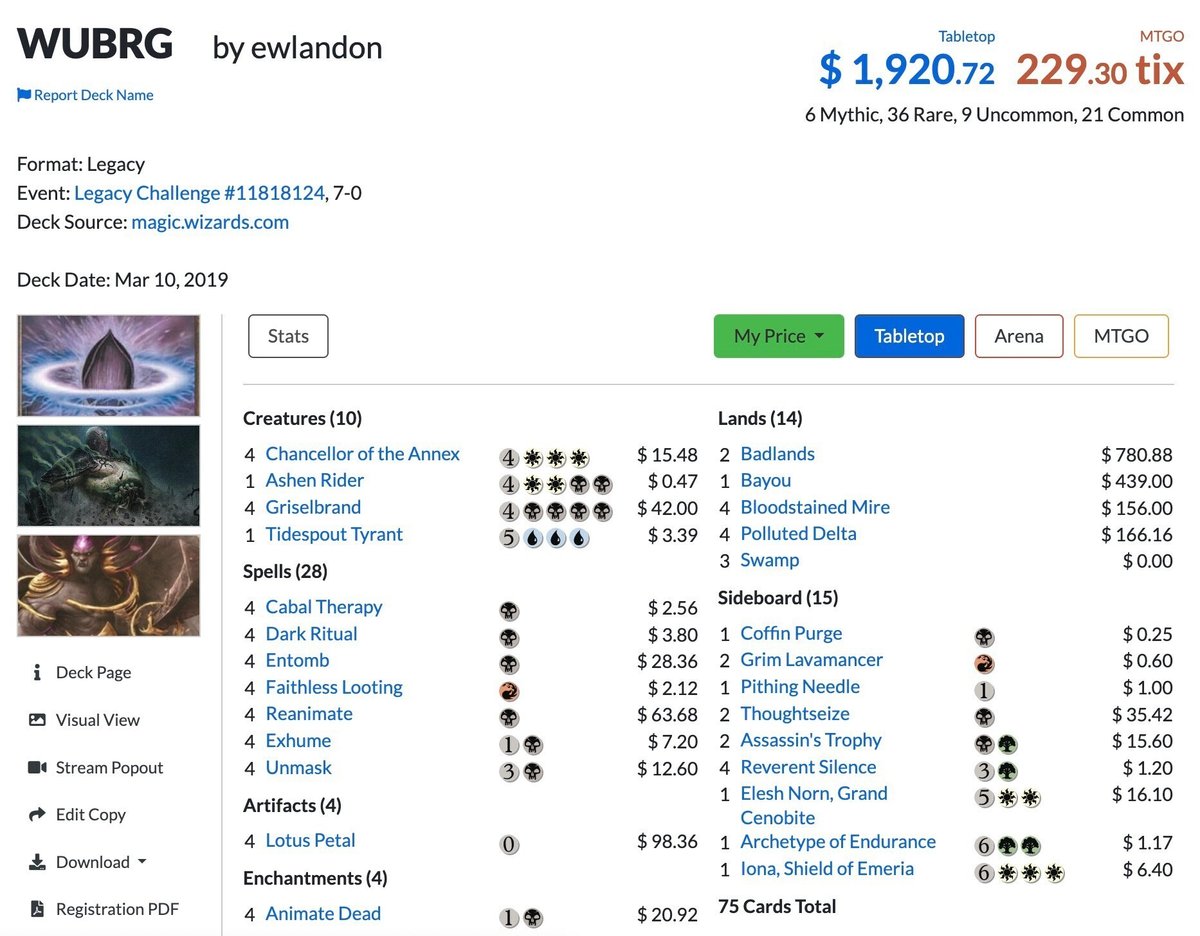

メインデッキ基本形

《グリセルブランド》4、《別館の大長》4、大型生物2種類 計10

《再活性》《死体発掘》《動く死体》 各4

《納墓》《信仰無き物あさり》 各4

《思考囲い》《集団的蛮行》《陰謀団式療法》《暴露》 計8

《水蓮の花びら》《暗黒の儀式》 4

土地 14

強み

コンボを仕掛けるターンが早い

相手に有無を言わさないブン回りでコンボが決まる

ほとんど黒い呪文であるため、色事故が少なく、タッチカラーしやすい

弱み

コンボが決まっても勝ち切れないことがある

コンボ後のリソース回復手段に乏しい

裏目が色々あって正解を選ぶのが難しい

この時期のリアニメイターは黒赤のカラーリングがメジャーになっていきました。天敵であった《死儀礼のシャーマン》が禁止された2018年前後で、《集団的蛮行》が軽量な手札破壊に置き換わったり、《真髄の針》の枚数が減ったりと変化が見られますが、基本的な構成は確立されています。青黒リアニ使用者として、黒赤バージョンの以下の点を「羨ましい!」と思ったものです。

《信仰無き物あさり》にフラッシュバックがついている

《別館の大長》でゴリ押しできる

《動く死体》を含むリアニメイト呪文12枚体制になっている

《暗黒の儀式》によって手数が増え爆発力が上がっている

キャントリップを捨てた黒赤バージョンは、妨害札も含めてデッキのカードほぼ全てがコンボパーツです。マリガンでパーツを揃える方針にフォーカスした結果、下準備をせずいきなり仕掛けるオールインコンボの性質を強めていきました。黒いカードの割合が高いことを活かした《暴露》の採用で、スピードで圧倒する側面がより強調されていきます。

超高速コンボとして悪名を轟かせた当時の黒赤リアニメイターですが、使ってみるとムラッ気の強いデッキであることがわかります。コンボが通るか否かは相手の手札によりますが、多くの場合それを確かめずに仕掛けなくてはなりません。またリアニメイトできたとしても、大型生物の性能がピーキーなため、相手次第で簡単に除去されたり、ライフレースに負けたりしました。

ハンドアドバンテージとライフアドバンテージをもたらす大型生物が《グリセルブランド》しかないため、コンボで消耗したハンドとライフを回復しづらいことが当時の重大な問題でした。《別館の大長》は先手の初手以外で引くと微妙で、ストームコンボ以外には釣っても微妙です。

また、妨害手段が手札破壊に依存するので、相手のトップデッキや瞬殺コンボ、土地カードに対処できないことも難点でした。《灰燼の乗り手》とのシナジーが重宝された《陰謀団式療法》は、高速コンボを仕掛けるためにノーヒントで打つ場面があり、知識や経験ではカバーできない運の要素が強く残っていました。

サイドボードのバリエーション

当時よく見られたサイドボードカードをまとめてみます。土地を切り詰めているため、2マナ以上の使い切りの呪文は重く感じます。

赤:《削剥》《月の大魔術師》

白:《摩耗+損耗》

緑:《突然の衰微》《暗殺者の戦利品》《恭しき沈黙》

青:《実物提示教育》《残響する真実》

黒:《墓所のタイタン》(《Lake of the Dead》とセット)《墓所破り》《群れネズミ》《虐殺》

大型生物:《忍耐の元型》

2021年~2023年頃

黒赤リアニメイター3 (モダンホライゾン2発売後)

モダンホライゾン2から《悲嘆》《残虐の執政官》《ダウスィーの虚空歩き》という新戦力を得たリアニメイトデッキは、いくつかの弱点を克服し進化を遂げました。

《悲嘆》

《暴露》と違い、自分を対象にして大型生物を墓地に落とすことはできないものの、限られたマナで手数を増やしたいリアニメイターと0マナのハンデスはやはり相性抜群。クリーチャーゆえ、リアニメイトできる点や《呪文貫き》《否定の力》が効かない点は《暴露》に勝ります。早くから試用され、初期はメインデッキ2枚が主流でしたが、最近は4枚が定着した印象です。

あまり語られない《悲嘆》の優れた点は《グリセルブランド》との相性の良さです。セットランド後フルタップで《グリセルブランド》を釣り上げた場合、即座にドロー能力を起動しても、《水蓮の花びら》を引けなければマナの要るアクションは取れません。《暴露》《悲嘆》の2種類の0マナ手札破壊によって、能力起動の裏目が制御しやすくなりました。

デッキの大半が黒い呪文である黒赤リアニメイターでは、ピッチコストになるカードが豊富なことも、このカードの使い勝手を良くしています。

《残虐の執政官》

《灰燼の乗り手》の亜種と思われたこのカードは、むしろタイタンの亜種でした。このカードが凄まじいのは、ライフ・ハンド・ボードアドバンテージを稼ぐ能力が、場に出たときと攻撃するたびに誘発するところです。加えて、黒くて伝説ではないクリーチャーというのは、リアニメイトデッキにとって理想的な大型生物でした。その強さが周知され、Piotr Glogowski氏をMO Legacy Showcase Challengeの優勝に導く立役者となったことで、それまで定番であった《別館の大長》に代わるメインデッキ大型生物としての地位を確固たるものにしました。

他にも《セラの使者》は、非伝説でありながら《エメリアの盾、イオナ》に匹敵する妨害能力を持ち、コンボやビートダウン耐性の高い大型生物として、リアニメイト成功後の勝率アップに貢献しました。

《ダウスィーの虚空歩き》

《悲嘆》《残虐の執政官》《セラの使者》はメインデッキに影響を与えましたが、《ダウスィーの虚空歩き》はサイドボード戦略の重要なピースとなりました。メタ生物かつ回避能力付き3点クロックであり、ハンデスと組んで他のカードに変身する器用な一枚です。黒ダブルシンボルのためトータルコストが低いのはリアニメイターにとって嬉しいところ。snoopy-magic氏によるMO上での成功を受け、サイドボードに3枚以上起用するのが定番となってきています。

2023年~

黒赤リアニメイター4(偉大なる統一者、アトラクサ参入後)

モダンホライゾン2によって強化され、さらに《偉大なる統一者、アトラクサ》を獲得した最新版の黒赤リアニメイターは、かつてのプロトタイプが抱える以下の弱点を克服しました。

デッキの一貫性が上がりコンボの速度と安定性が両立した

大型生物の性能向上によりコンボ後リソースの回復ができるようになった

大型生物の丸さと手札破壊の取り回しの良さによって裏目が減った

ダウスィーによって安定感のあるアグレッシブサイドボード戦略が実現した

今も残る弱みとして、対戦相手のトップデッキへの対処が苦手である点があります。《偉大なる統一者、アトラクサ》とカウンターを搭載する流れもありますが、犠牲になる強みがあるため一長一短です。他のアプローチとして、拙著の「レガシー黒赤白リアニメイター徹底ガイド」では「ヘイトベア戦略」を提唱しています。

また、対戦相手が取りうる墓地対策パーマネントが多様で、対応するパーマネント除去を適切に選ぶのが難しい点も課題として残っています。これに関しては、黒くて軽量な万能除去が出ることを望むばかりです。

リアニメイター関連記事のまとめ

レガシーのリアニメイターを上手にプレイするために、個々のテクニック学ぶのに役立つインターネット上の記事を以下にまとめました。

※ 紹介できていない記事があったら申し訳ありません。「これは読むべき」というものがあれば、コメントで指摘いただけると幸いです。

レガシーにおける赤黒リアニメイトデッキ徹底解説

https://mtg.bigweb.co.jp/article/kiji/matsumotoyuki/10

松本友樹プロによる黒赤ベースのリアニメイターの指南書。「リアニメイターを志す者まずはこれを読むべし」な記事です。公開時の2019年と現在では大型生物とメタゲームの構成に違いはありますが、デッキコンセプト、プレイの方針、よく知られているテクニックなど基礎的なことはこのページから学べます。特に、回数に応じて条件をゆるめていくマリガン選定の基準は、僕も何度も見直しました。拙著の「レガシー黒赤白リアニメイター徹底ガイド」は、ここに書かれたことを前提知識とした上で、2023年版にアップデートした発展編のつもりで執筆しました。

Enter the Entomb

https://www.bigmagic.net/news/0089.html

(詠み人知らず、2014年)

僕も経験したことがない、古のリアニメイトデッキの歴史。《吸血の教示者》や《神秘の教示者》がリーガルだった時代、《納墓》の出現によってさらに発展していった青黒リアニメイターについて語られています(《納墓》自体も2009年まではレガシーで禁止)。表現豊かにデッキの長所短所を描写しながらも、「リアニメイト呪文の説明」「ディスカードフェイズの悪用」など今でも役立つテクニックが散りばめられており、埋もれさせるのが勿体ない良記事です。この筆者が思い描いた未来は、《忍耐の元型》や《飢餓の潮流、グリスト》によって現実になったのかも知れません。

レガシー赤黒リアニメイトにおける対青フェア3箇条

https://note.com/hktknbr/n/n58904ba076a3

関西のリアニメイト使い、かんばら氏がクリンナップフェイズでのディスカードを掘り下げた記事。他にも、ハンデスや、《偉大なる統一者、アトラクサ》の強さについての記事も書かれています。最近は、各デッキタイプの専門家に話を聞く「関西版のぶおの部屋」こと「ほくとの部屋」が始まり、シリーズが進むのが楽しみです。

リアニメイトするべきクリーチャーの選定基準

https://note.com/herniatedddrer/n/n27b8457bdcd4

日本レガシー選手権等の大きな大会で戦績を残しているさんようちゅー氏によるリアニメイト用クリーチャーの評価記事。他にも、大会レポートでは、プレイ方法だけでなく、デッキ構築の考え方や環境に合わせた調整の履歴が紹介されており、勉強になります。

新アトラクサで何枚のカード得られるの?

https://note.com/hamaguri_yu/n/nbfae4be7e6f4

関西のリアニメイター、ハマぐり氏によるアトラクサがもたらすカードの期待値の計算(関西リアニメイト使い多いな…笑)。ちなみに僕が経験した最悪のアトラクサは、土地と《水蓮の花びら》と色々なソーサリーの10枚です。

LEGACY REANIMATOR 2022

https://www.threeforonetrading.com/en/legacy-reanimator-2022

Zen Takahashi氏によるタッチ青の黒赤白リアニメイターのプライマー。アグレッシブサイドボードとして《実物提示教育》を採用した型の英語の解説記事になります。《実物提示教育》の有無で《信仰無き物あさり》等の扱いに違いがでるので、チェックしてみてください。

MOパンダのわくわくレガシー生活

https://t-machine.jp/bungei-cat/mopanda/

MOパンダ氏によるレガシー環境の分析。リアニメイターは相手の墓地対策に対処するために、他のデッキタイプについてよく知っておくことが重要です。同氏によるレガシーデッキのプレイ動画は、面白いだけではなく色々なデッキやカードに触れる機会を提供してくれるので、僕もご飯食べながら観てます(リアニメイターのプレイ動画もいくつかあり)。

無職の死体釣り生活

https://note.com/mad_k1022/n/nf0d8bf5b3fb2

僕のアドバイスや記事を元にした、友人くりたくんの挑戦記。神には一歩及びませんでしたが、16位以内は確実だっただけに途中ドロップが悔やまれます(個人の感想)。

のぶおの部屋 -第8回 リアニメイト(前編)-

https://article.hareruyamtg.com/article/article_139/

知る人ぞ知る名シリーズ。当時はレガシーを勉強するための貴重な情報源でした。情報が古く(2014年)、紹介されている青黒リアニメイターのデッキ構成は少し変わっているものの、新たなリアニメイターの可能性を探るヒントが見つかるかもしれません。

リアニメイトでMagic Online最高峰の舞台へ!

https://article.hareruyamtg.com/article/58013/

kanisterことPiotr Glogowski氏が《残虐の執政官》を使ってMOで勝利を収めた記録。YouTubeに動画もあります。

〜〜〜

ここまでお付き合いありがとうございました。

今のあなたは、リアニメイトデッキの魅力に触れ、その変遷を理解して広い知識を得ました。そして、素晴らしいネット記事にアクセスして個々の事項を学ぶことができます。さらに、筆者を応援するための投げ銭をすることもできます。お願いします!

この記事を気に入ったなら、是非、「レガシー黒赤白リアニメイター徹底ガイド」も読んでみて下さい!いいねや友達へのオススメもしていていただけると嬉しいです!twitterもやってます(@piaoMtG)。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?