航空写真で城跡を観察する

今回は全国各地に残る城跡の利用方法や現状に注目したい。いくつかのパターンに分類しながら見ていこう。

城→学校パターン

まず紹介したいのが学校として利用されるパターンである。

茨城県水戸市の水戸城は、徳川御三家の一つである水戸徳川家の城だ。城跡には本丸に茨城県立水戸第一高校・附属中学校が、二の丸に県立水戸第三高校、水戸市立第二中学校、茨城大学教育学部附属小学校が、三の丸に市立三の丸小学校がそれぞれ立地しており、現在では学校の密集地帯となっている。三の丸には茨城県庁三の丸庁舎や県立図書館も立地しており、後に紹介する「官公庁・公共施設パターン」にも該当している。

一つの城全体を一つの学校が占めていた例もある。長野県佐久市の龍岡城は、日本に二つしかない五稜郭の一つ(もう一つは有名な函館の五稜郭)だ。上空から見ると城跡がきれいな星形をしているのがよくわかる。その中にはかつて佐久市立田口小学校が立地していた。残念ながら2023年に閉校になってしまったが、今後は城跡を公園として整備する計画があるそうだ。

大学のキャンパスが広がっていた城もある。石川県金沢市の金沢城は明治時代以降は陸軍の拠点として利用されたが、戦後は金沢大学の敷地になり、大学の本部や法文学部、教育学部、理学部が置かれていた。金沢大学は1995年に城の外へ移転し、現在は金沢城公園として整備されている。

沖縄県那覇市の首里城の跡地も現在では首里城公園として整備されているが、かつては琉球大学の敷地として利用されていた。正殿があった位置には大学本部が建てられ、そのほかにも法文学部、教育学部、理学部、農学部、工学部が城跡の敷地に展開していたそうだ。

城→官公庁・公共施設パターン

次に見ていくのは官公庁や公共施設の立地場所として利用されるパターンだ。

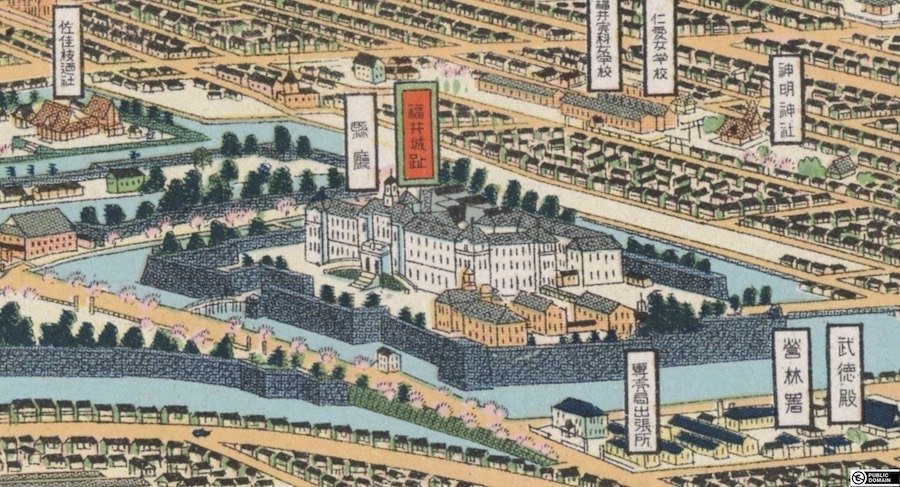

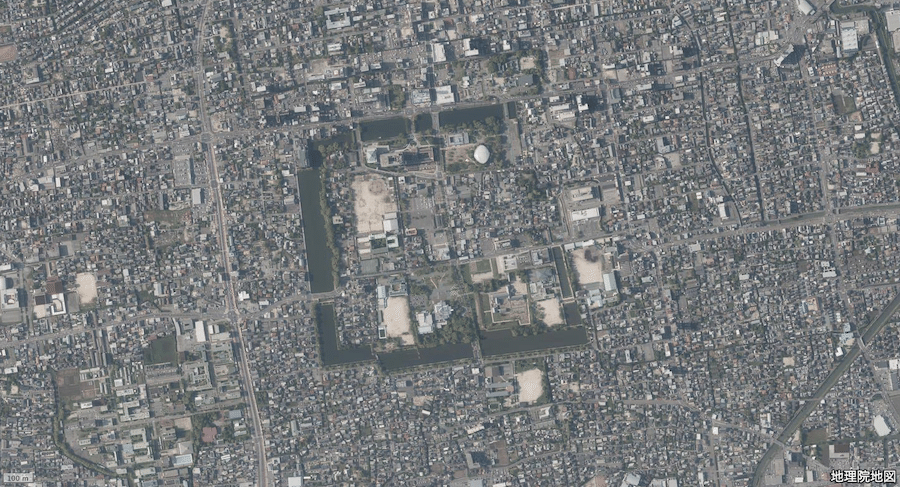

福井県福井市の福井城には福井県庁、県議会議事堂、県警本部のビルが建てられている。現在の形の福井城が完成したのは1606年頃であり、福井県庁が城の中に移ってきたのは1923年のことだそうだ。約400年にわたる福井城の歴史のうち、四分の一程の期間は県庁として利用されているということになる。

ちなみに、1933年に作られた福井市の鳥瞰図には堀に囲まれた洋風建築の当時の県庁が描かれており、まるで西洋の城のように見えて面白い。

群馬県高崎市の高崎城の跡地には高崎市役所をはじめ、高崎法務総合庁舎、前橋地方裁判所高崎支部、市立中央図書館、高崎総合医療センター、高崎市保健所などの建物が立地しており、官公庁や公共施設が密集するエリアとなっている。

城→神社パターン

次は城跡に神社が建てられるパターンを見てみよう。

熊本県八代市の八代城には八代宮という神社が鎮座している。八代宮は明治時代に地元住民の請願によって創建された神社で、南北朝時代に南朝方として九州で活躍した懐良親王と良成親王がまつられている。

富山県高岡市の高岡城の本丸跡には射水神社が鎮座している。射水神社は高岡城の北側にある二上山を御神体とする神社であり、元は二上山の麓に建てられていたが1875年に城の中に移ってきた。城の東の角には高岡市民体育館が、南の角には高岡市立博物館がそれぞれ立地しており「官公庁・公共施設パターン」にも該当している。

ちなみに、本丸跡の神社の隣にはかつて野球場が存在していた。1960年代の航空写真にはその形がはっきりと写っている。

城→街パターン

最後に、城跡に街が広がっているパターンを見てみよう。

佐賀県佐賀市の佐賀城は、上空から見ると城の中に街が入り込んでいるように見える。さまざまな建物が集まっているが、特に注目したいのは一部が住宅街になっているということだ。佐賀城には今も多くの人が住んでいるのだ。佐賀大学附属小学校・中学校、佐賀県立佐賀西高校が立地しているため「学校パターン」にも該当しており、佐賀県庁、県議会議事堂、佐賀地方法務局、県立図書館・博物館・美術館が立地しているため「官公庁・公共施設パターン」にも該当する。他にも病院やコンビニ、学習塾、テレビ局、教会など城の中に実にさまざまな施設が立地しており、もはや人生の大部分を佐賀城の中で過ごすことも不可能ではないような気がしてくる。住所もずばり「佐賀県佐賀市城内」だ。

今回は城跡の土地利用をいくつかのパターンに分類しながら観察してきた。もちろん全国の城跡の中には遺跡として整備されているものも多いが、近代以降も役割を与えられ都市の中で生き続けている城跡もなかなか面白い。

取り上げきれなかった城については、また次の記事で見ていきたいと思うので是非フォローして気長にお待ちください。鋭意制作中ですが、まだまだ面白い城跡がたくさん登場しますよ。お楽しみに!