「語りの複数性」レポート〜「自己」「間主観性」の視点から〜

現在、東京都渋谷公園前ギャラリーにて開催されている「語りの複数性」という展示へ行ってきました。ワクチンを2回接種した上での、久しぶりの美術館。「間主観性」「間主観的アプローチ」という視座から遊びを捉えている立場として直感的に「これは直接観ておかなければ」と感じ、気付けば足が動いていました。

展示会場の入り口には、こちらのパネルが掲示されていました。学生の頃に臨床教育学という学問に出会い、社会人になってからはレッジョ・エミリアの実践哲学やケネス・J・ガーゲンの社会構成主義および「存在 being」(名詞である「自己」に対し、動名詞であるbeingを用いることにより、関係性の動きの中で時々刻々と変容し得る人間のありようを捉えている)という概念に興味を持ち始めているため、この文章をしばらく夢中になって眺めていました。

同一性に基づく「自己」観から、複数性・多声性を内包した(故に客観的に観察することも、さらには自分自身によってさえも捉えることができない複雑な存在としての)「自己」観へ。そして、一方向的な関係論・発達論・社会論から、こうした複雑性を持つ「自己」同士の「あいだ」(作品の空白)で生まれる直接的な語り合い、あるいはその中にも含まれる「揺らぎ」といった情動的なインタラクティブのプロセスを通してぼんやりと立ち現れてくるもの(それが「世界」なのか「社会」なのか「学び」なのか「遊び」なのか「治療効果」なのかはそれぞれの文脈に拠るだろうけれど)に光を見出そうとする関係論・発達論・社会論へといった転換が、芸術の分野においても重要な意味を持っている(あるいは持っていると認識され始めた)ことが示唆されています。

このパネルだけでも満足してしまいそうになりましたが、展示の内容からも「自己」や関係性などについて深く考えさせられました。中でも特に印象的だった作品を2つ紹介したいと思います。

①「私の中の音の眺め」〜異質な存在と紡ぐ「いま、ここ」の共構築プロセスとして捉える〜

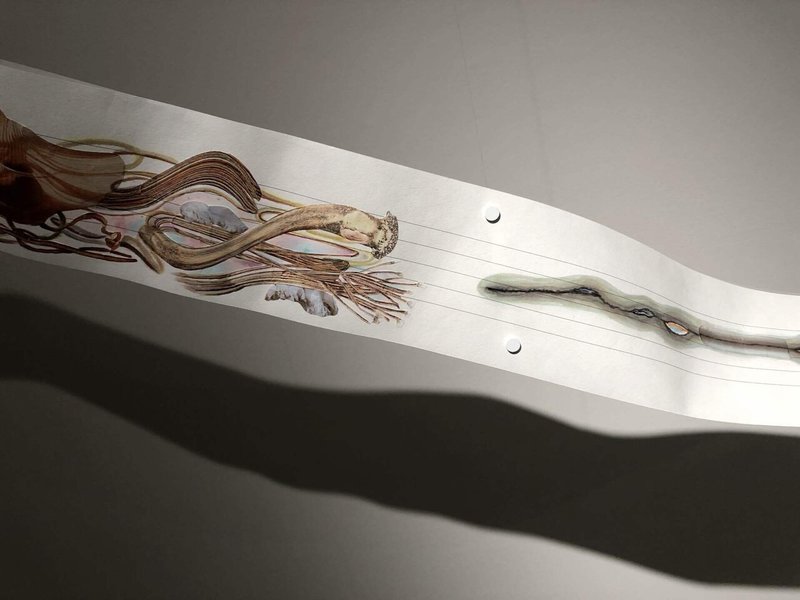

1つ目の作品は、小林沙織さんの「私の中の音の眺め」という作品です。

展示室の空中に躍動感溢れる動きを帯びて展示されているこちらの作品。「スコアドローイング」という手法で、音を聴いた時に浮かぶ情景、色彩や形を五線譜の上に描いたというものだそう。パンフレットに書かれた「あらゆる音に対してそのような現象が起こる訳ではなく、描かずにはいられない引力が働く音がある」という言葉が印象的でした。

これまで私は「関係性(あるいは遊び)の〝動き〟」という言葉を個人的に大切にしてきたけれど、それを具現化するとこうなるなぁと感じました。

小林さんの作品は、「音」という異質なものとの出会いによって小林さんという個人の内面に情動が起こり、それが色や形といったもので表されたものであると言えるでしょう。「描かずにはいられない引力」という言葉からは、これらの色や形は「主体性」の産物というよりも、むしろ中動態的なものなのだろうと思います。

この作品を二者以上の関係性あるいは遊びの文脈に当てはめて解釈してみると、五線譜によって規定されるクロノス的な時間(1秒間は誰にとっても計測可能で平等な1秒間であるという意味での時間感覚)の中で、個々の存在がそれぞれの特異的な色や形を持ち寄って「いま、ここ」という模様を共構築している様子の連なりを表しているように見えてきます。

時にマッチ(クロノスに対するカイロス的な瞬間が生まれる)し、時に分断し、しかし次の瞬間に全く異なる要素が入り込むことで新たな「いま、ここ」が生まれることもある…。客観的には「ゴール」を位置付けられず、ましてや共構築のプロセスに参与している人々でさえ次の瞬間や結末を規定することができない不確かさに満ちたインタラクティブ。その〝動き〟の様に形を付与するならば、きっとこの作品のごとく、行く先の分からない縦横無尽のうねりのようになることでしょう。

保育や教育において、この〝動き〟を捉え、形を付与しようとするアプローチが、きっとドキュメンテーションや実践記録と呼ばれるものなのだろうと思います。それらは、ある主観を持つ「自己」によって捉えられたものであるが故に、可塑的で「揺らぎ」を帯びています。けれど、だからこそそこから新たな共構築が生まれていく可能性や不確かさを内包していると言えるでしょう。

ドキュメンテーションや実践記録によって目指されるものは「客観的な事実」の構築ではなく、新たな共構築の〝動き〟、展示パネルの言葉を借りるならば「(より多様な声が語り出す)世界」なのかも知れません。

【エピソード1 栗林での見立て遊び】

園の隣にある栗林で遊んだ幼児クラスの子どもたちと2歳児クラスの子どもたち。最初、幼児クラスの子どもたち同士で、土や栗の実などを使って「激辛カレー」を作っていました。その様子を眺めていた2歳児クラスの2人の女の子。近くにあった遊具に土と水を入れ、シャカシャカと模倣して遊び始めました。やがて、幼児クラスの子どもたちと2歳児クラスの子どもたちは一緒に遊び始めます。その頃には「激辛カレー」は、いつのまにか「栗シチュー」に変容していたのでした。

②「聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと」〜音声言語を越えてコミュニケーションの要求・欲求を満たすもの〜

もう1つ、百瀬文さんの「聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと」という映像作品が印象的でした。25分30秒の映像作品で、建築学を研究されている耳が聞こえない木下知威さんに向けて、百瀬さんがインタビューし対話するというものです。

「言葉(音声言語)が分からなくなるから」という理由から手話教育が否定され、相手の唇の動きを読み取る口話教育を受けてきた(だからこそ、音声言語としての「日本語」を話すことができるのだが…)という木下さん。アンテナを動かしながら映像のノイズをチューニングしていくトランジスタテレビの例を用いながら、

「(コミュニケーションの中で生じる)ノイズ・歪み・変なものを綺麗にする体験が自分にとって大切な体験だった」

「でも、ノイズというフィルターがかかっているところが好き」

「(「ノイズがあることは不安ではないか?」という質問に対して)人が話す時点でノイズがかかっている。人によって話し方はまちまちで、ボソボソ話す人もいれば、横を向いて話しがちな人、お笑い芸人のように早口な人もいる」

※言葉は正確な書き起こしではなく、メモをまとめ、おおよそこのような内容だったというものです。

と話していた部分が心に残りました。1人ひとり異なる「ノイズ」を持っており、ある意味ではそれらによって「自己」が滲み出ているー。きっと木下さんは「ノイズ」の中に、目の前にいる〝その人らしさ〟を感じ、だからこそノイズ自体はコミュニケーションをとる上で支障になるのだけれど、でも「ノイズというフィルターがかかっているほうが好き」なのだろうなと感じました。

ここでいう「ノイズ」はD.Sternのいう「生気 vitality」という概念と重なる気がします。そして、こうした「生身の」「署名入りの」その人らしさを感じながらそこに調律していくアプローチを模索するプロセスや、そのようなプロセスの中で時折ピタッとマッチをしたように感じる「出会いのモーメント」の体験は、音声言語を介している・いないに関わらず根底的な部分で共通するものなのだと感じました。

そんなことを考えながら映像を観ていると、なんだか徐々に違和感を覚え始めました。インタビュアー(=いわゆる「聞こえる」人として位置づけられていた)の百瀬さんが、確かに口形こそ変わらないけれど、イントネーションやアクセント、さらには同じ母音だけど違う音を発するなど、今まで流暢に話していた〝関東弁〟的な音声言語からどんどんかけ離れたような言葉を発し始めたのでした。

最初の頃は「インタビューの過程でリラックスして、素の百瀬さんらしい話し方が滲み出たのかな?」「関係性が深まったことで、木下さんのような声のトーンや発音に寄ってきたのかな?」と思っていましたが、どんどんとその違和感は大きくなっていき、最終的に百瀬さんは会話の途中で(文としてのひとまとまりの途中で)プツリと音声が飛んだかのように口だけ動かし音声言語を発しなくなります。一瞬映像の乱れかと思いましたが、すぐに百瀬さんの意図を感じ、鳥肌が立ちました。

音声「だけ」に着目すれば、「聞こえる」=流暢に話ができるはずの百瀬さんの音声は聞こえず、「聞こえない」と位置づけられていた木下さんの相槌や返事だけが響き渡るという不思議な状態。しかし、映像を観る限り木下さんは百瀬さんの変化に気付くことなく(唇の動き自体は変化していないため、当然と言えば当然ですが)、それまでと変わらない対話の動きが確かに2人の間で成立していました。

この映像を観て、しばらく言葉が出ないほど衝撃を受け、なんとも言えない感動に浸っていました。それは常日頃から画一的な表現方法にのみ囚われていることへの反省であり、音声言語以外の様々なものを用いて対話を生み出すことができる人間の強かさやしなやかさへの畏敬の念であるのかも知れません。

思えば我々は、そもそも異質性を前提としたコミュニケーションから出発したはずです。音声言語だけに囚われてしまった場合、生まれたての乳児と養育者との間に対話は成立するわけがありません。「ぉぎゃあぁぁぁ〜!」と泣く赤ちゃんに対して「あなたは母国語を喋っていないから、コミュニケーション不可能です!」…それ以上のことは起こらないはずです。

しかし養育者は、乳児の声のトーンや表情、手足の動き、周囲の文脈や状況を総合的に解釈した上で、「お腹空いたねぇ」「おしっこが出たからおむつが気持ち悪いのかな?」「眠くなっちゃったねぇ」と、あたかも母語話者であるかのように乳児を捉え、語り掛け、寄り添おうとします。このような存在がいるからこそ、人間はやがてまとまった「自己」感を抱くことができるようになるのでしょう。

このことからも、関わり合いにおいて、もっと言うと(「自己」なのか「存在」なのかは分からないけれど)人間存在の根源的なものが生まれゆくプロセスにおいて重要なのは、表面的な違いや異質性を越える力を持った〝何か〟であると言えるかも知れません。その〝何か〟が何であるかは、各分野によって意見が分かれると思いますが…。

私も特別支援学校や保育園での実践を通して、いわゆる「日本語」として理解可能な音声言語ではない〝ことば〟を通してコミュニケーションする子どもたちと関わってきました。正直、最初は戸惑います。けれど不思議なことに、関わりを重ねていくうちに、もちろん100%読み取ることは不可能にせよ、少なくとも「訳わからない!」と困惑していた自分から「可謬性を孕みながらも寄り添ってみよう」と共構築に開かれた自分へとシフトする瞬間が来るのです。当然ながら、そこに胡座をかいて「自分はこの子の気持ちがわかる!」なんて言ってしまっては、子どもや人と関わる存在として終わりだということは言うまでもありません。しかしながら、「自分とは分断された他者」という認識を越える瞬間に生まれる〝何か〟や、それをトリガーとして開かれていく間主観的な場があるという視点を持つことは、対人との関わり合いを考える上で重要であるように思います。

もう一点考えたいのは、間主観的な場の変容と、それを生み出す直感的なものの重要性について。イントネーションなどを変えた瞬間、そして音声言語をプツリと絶った瞬間、百瀬さんはおそらく直感的に「今ならいける!」と感じ、判断し、実行したのではないでしょうか。もしかしたら、事前に「イントネーションやアクセントを変える」「途中から無音にする」という企てはあったのかも知れません。けれど、その瞬間は、例えば「インタビュー開始から○分△秒が経ったら変化を起こす」と予め決めていたわけではないように思えました。

百瀬さんがアクションを起こした瞬間において、2人が共構築してきた「いま、ここ」は新たなステージに移ったと言えるでしょう。それを導いたのは、間主観的な場の温まりを感じ、百瀬さんを「今ならいける!」という状態に駆り立てた感覚的・情動的な〝何か〟なのだろうと思います。そう、ここでも〝何か〟がトリガーになっているのです。それは、先の小林さんの言うところの「描かずにはいられない引力」と相通ずるものであり、子どもと「いないいないばぁ」をしている養育者が途中から「今ならいける!」と直感的に感じ、「いないいな〜い、いないいな〜い、いないいな〜〜〜い……ばぁ!」と、新たな間や抑揚、ずらしを入れるための企てを行なった瞬間に働いた〝何か〟と重なるのかも知れません。

【エピソード2 「おおきなかぶ」】

保育者養成課程を出ておらず、まさか保育園で働くことになるとは夢にも思ってもいなかった私にとって、数少ないレパートリーの1つが『おおきなかぶ』の読み聞かせです。

最初は「保育室にあったから」という程度のモチベーションで、書いてある文字通りの読み聞かせをしていました。しかし日を跨いで何度か読んでいるうちに、自然と「うんとこしょ、はい!どっこいしょ」という、私らしさ?が滲み出るような謎の合いの手が入るようになりました(子どもたちもその口ぶりを真似するようになりました)。

さらに回数を重ねると、やがてアーティストがライブの時に行う〝煽り〟のように「もっともっと引っ張るよ〜!はい、うんとこしょ、あそれ、どっこいしょ!」「あ〜、大変!まだ抜けないよー!それ、うんとこしょ、ほい、どっこいしょ!」「キミたちならできる!ほれ、うんとこしょ、はい、どっこいしょ!」などのアレンジが加わってきたことに気付きました。

読み聞かせ以外の関わり合いの蓄積を含め、「この子たちは、関係性の中でずらしを入れても、それに耐え得る」と直感的に判断したからなのかも知れません。私の煽り?と情動的な盛り上がりに呼応する形で、子どもたちも徐々にボルテージを上げて「うんとこしょ!どっこいしょ!」と掛け声を出します。この響き合いの瞬間が、なんとも面白く心地良いのです。

異質性を越えて関わり合いを繋ぐ〝何か〟、そして間主観的な場を変容させて〝何か〟ー。こうした曖昧で不確かさに満ちたもの、そして、異質性故の不安さや不安定さを孕みながら、この〝何か〟を介して生まれゆく間主観的な場へ着目することの大切さを、百瀬さんと木下さんとの〝対話〟から感じました。

まとめ

今回の投稿とこれまでのブログを踏まえて私が言いたいことは、もう明白なのではないでしょうか。すなわち「学びや育ちを捉える視座の転換が求められるのではないか」ということです。いわゆるコロナ禍を通して「当たり前」が問い直されてきた今だからこそ、予め習得すべきとされる能力が規定された画一的な段階を「個」が獲得しながら登っていくという発達感・教育観を越えていくアプローチを模索していくべきなのだろうと思います。

語りには、語り手にとっては必然的な切実さが現れる一方で、ある人にとっての現実が別の身体で語り直される際の、さまざまな揺らぎを垣間見ることができます。そのような揺らぎの中に、その人を想い、寄り添うことができるなら、少しずつ私たちは他者への寛容さを獲得することができるのではないでしょうか。また、それぞれの語りのあいだにぼんやりと立ち上がるのが世界であるならば、より多様な声が語り出す世界は、あらゆる人により開かれたものであると言えるかもしれません。

この言葉を今一度噛み締め、保育とは、教育とは、遊びとは、育ちとは、人間とは、そして「世界」とは何かを問い続けていきたいです。

※展示作品は撮影可能、SNS掲載可能とのことを確認した上でブログに掲載させていただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?