分かってない、ということを知ること

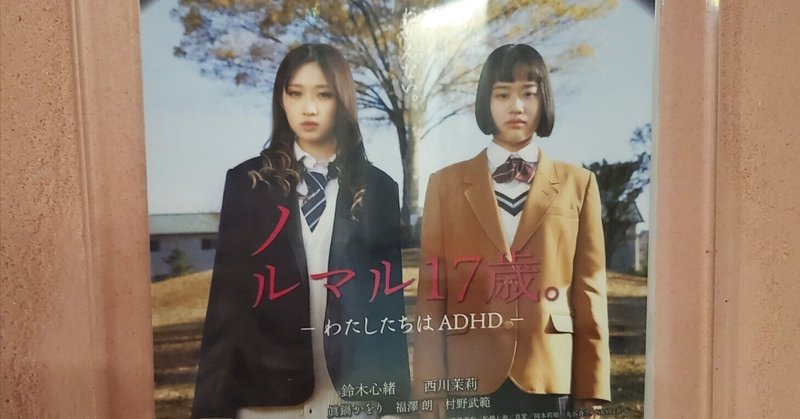

ノルマル17歳。 ― わたしたちはADHD ―

という映画を見た。

私は実は発達障害のグレーゾーンではないかと、通っていた病院で医師に言われたことがある。

本当に簡単なやりとりで言われただけなので、今度ちゃんと別の病院で検査を受ける予定なのだが、自分でも少し当てはまる部分があることは自覚している。

この投稿では、まだ診断を受けたわけではないのであくまでグレーゾーンの立場から映画の感想を書いてみようと思う。

ギャルで学校にもあまり行かず(行けず)、ADHDを周りに打ち明けている朱里。

勉強はできるけど空気を読むことが苦手で友達が少なく、ADHDを周りにカミングアウトしていない絃。

一見全く違うように見えるふたりが、発達障害による似たような悩みを持ち、それをきっかけに仲良くなる、簡単に言えばそういう話。

見ていてとてもつらいなと思ったのはふたりの家族やクラスメイトという身近な存在が発達障害に対して理解がないこと。

もちろん発達障害だからっていつも約束を守れないとか不注意によって借りたものを壊すとか、それを周りに許せ、というわけではない。

でもそれがダメなんだってことは当事者だって多分わかってる。

例えばそれが関わりの薄い人なら、じゃあちょっと距離をおこうとかってそういう判断になってもいいと思う。

でも家族や友達なのなら、じゃあ約束の前に確認の連絡をしようとか事前に注意するよう伝えようとか、もしくは不注意の傾向があると分かっていて壊されそうだなと思うのならひとこと伝えて貸さないとか、そういう歩み寄りがあってもいいのではないか。

周りの人からしたらなんでその人のためにそこまでしなければいけないの?と思うかもしれない。でも例えば耳が不自由とか身体的な障がいがある家族がいたとして、その人とコミュニケーションをとるためには手話を覚えるとかなにかしらの努力が必要になることを考えると、発達障害は脳の障がいだから同じようになにかしら工夫をすることが必要だと、そういうふうにはならないだろうか。(違う病気や障がいを同じように扱うことが不快だったらすみません。)

そしてそれ以前に、やっぱり発達障害に対しては「甘え」とか「努力すればなんとかできる」とかそういう間違った考え方が残っているということも課題としてあるのだろう。

病気や障がいに対して、もしくは人の特性や性格に対して、一番その人を傷つけるのは無理解でありなおかつ無理解だという自覚のなさだと思う。

だからってこの世のすべて、ひとりひとり全員の個性を理解して受け入れようなんて無理だと分かっている。

嫌いな人や受け入れられない人がいるのは当たり前のこと。

だけどせめて周囲の大切にしたいと思う人に対しては分からなくても分かろうとする姿勢でいることが必要だと思うし、そうありたいと私は思う。

お互いに人間同士だし、いつも完全なコミュニケーションがとれるわけではないだろう。傷つけてしまうこともある。

それでもいい。だけどその人が生きていくことを勝手に諦めて否定したり「普通」をであることを強要したり、そういうことがどれだけ相手を傷つけるのかということをきちんと考えてほしい。

私もそれを考えられる人間でありたい。

そんなことを考える映画だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?