プライバシーとアカウンタビリティが共存する未来

※このインタビューは2024年3月20日に収録されました

今では当たり前のソーシャルメディアも、インターネット初期にはプライバシーに配慮した機能を前提に開発されていました。

今回はインターネット初期から様々なサービスを展開し、ソーシャルメディアの走りとなるデルファイインターネットサービスを開発したヴェスさんに、ソーシャルメディアの歴史とインフラの重要性についてお伺いしました。

前回の記事より

インターネット初期から今までに、インターネットはどのように変化してきたのでしょうか?

インターネット誕生からこれまでの歩み

Wes: まず「インターネットが壊れてしまった」というのは、2004年か2005年に発表されたMIT テクノロジーレビューのヘッドラインタイトルのことです。先にお伝えすると、インターネット自体は壊れてしまっていないと、私は考えています。インターネットは高速道路のようなものです。インターネットは私たちの情報の高速道路になっていて、公共の輸送システムとして機能するシステムだと考えています。

(動画:Why the digital security system is broken)

この壊れてしまったという表現は、高速道路になってしまったインターネット上に説明できる形で建物を立てるようなものに変わってしまったということを意図しています。高速道路上に建物を立てるとなると大きな問題が発生してしまいます。デジタル空間や物理空間上には三つのタイプの空間が存在します。

一つが外部環境と呼ばれるもので、これは情報の高速道路と同じものになります。そして内部環境です。これは建物内のオフィスや部屋、住居等が該当するかと思います。そして、公共の宿泊施設があります。これが、どちらにも該当するようなものです。

例えば、小売店やバーレストラン、銀行は公共に開かれた施設になります。こういった公共施設に入る場合には、特別な証明書は必要ありませんね。

私たちが現在取り組んでいる活動は公共の宿泊施設と部屋に梯子をかけて、新しいインフラを構築しようと考えています。この仕組みを公開鍵システムで実現したいと考えています。(PKI Done Rightという名称)

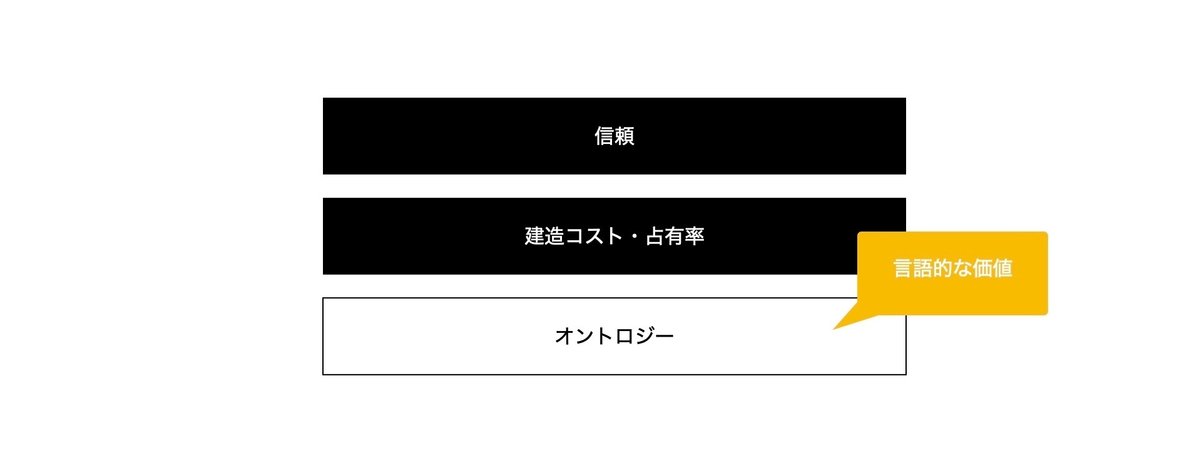

このインフラは3つのパートで構成されています。一つ目が信頼性を担保する空間です。この空間は6つのQi要素で構成されていて、うち5つが部屋を形作るインフラに活用されています。2つ目は建物の建造コストや占有率等が含まれる空間です。

そして3つ目はオントロジーインフラと呼ばれるもので、利用されている言語を特定するような空間になっています。物理社会の中では、この3つ目の空間が建築計画には含まれず、何かを追加で描写するようなものとして位置付けられています。

言語は非常に特定のものに限られます。このインフラを開発するにあたり、曖昧な設計をしてしまうのは良くないということと、サーバー層やネットワーク層をきちんと整理して設計する必要があります。私たちはTLSと呼ばれる3つの頭文字をつけて、利用者の誰もが理解できる構造設計を行なっています。頭文字を開発する側にとっては当たり前でも、利用者にとってはそうではないからです。

とにかく、私たちはプライバシーやセキュリティ課題を解決し、プライバシーやセキュリティを担保したアカウンタビリティ環境を実現できるインフラを準備しています。

Kohei: それは素晴らしい技術ですね。

Wes: ありがとうございます。

Kohei: ヴェスさんは他のインタビューでもプライバシーについてお話しされていたかと思いますが、同時にアカウンタビリティの重要性についても言及されていました。次に、プライバシーとアカウンタビリティがどのように関係しているのかを教えて頂いてもよろしいでしょうか?

プライバシーとアカウンタビリティが共存する未来

Wes: 少し聞き漏らしていたらいけないので、もう一度質問についてお伺いしても良いですか?

Kohei: わかりました。私からはプライバシーとアカウンタビリティについてお伺いしたいと思います。ヴェスさんの観点で、プライバシーとアカウンタビリティはどのように関連していると思いますか?

Wes: 私のプライバシーとアカウンタビリティの考え方は、1901年に私が住んでいる近くのボストンで開発されたモデルに影響を受けています。 当時は自動車ライセンスプレートというものがあり、車のライセンス制度がありました。

(動画:History of USA License Plates - FUN FACTS! | Michael Wiener)

ライセンスプレートがあることで、公道を走る車の情報を誰もが確認できるようになっています。ただ、このライセンスプレートは運転手や車の所有者を特定できるものではありません。何か事故があった時や行政が違法なものを運んでいると判断した場合以外は個人を特定することはできないのです。

私はこの考え方を参考にモデルを設計しています。私たちの証明書のモデルでは、公開鍵システムを採用し、メールアドレス等の認証を含めた実装を行う上で信頼できるモデルを構築しています。

私たちはこの証明書のシステムをS/MIMEと呼んでいます。この証明書を利用することで、利用者に関する情報を公開することができ、名前を証明書に書き込むこともできます。ただ、名前を公開したくない場合にはライセンスプレート形式の証明書も準備しています。

自分のアイデンティティを公開せずともサービスにアクセスできるのです。誰もあなたに関する情報を知る必要はありません。この設計は私がデルファイを開発して以来考えていることです。デルファイを形にしたかったことが描かれています。

6文字のユーザーネームを作成するだけで、その他の情報を誰かに公開する必要はありません。もしあなたが誰かを騙すようなことをしたり、誹謗中傷をした場合には情報が公開されるようになります。裁判で争うことになる場合には、利用者の方が自らの名前で争う必要もあります。

そして、私たちはこのユーザーが一体どんな人であるかを知る必要があります。これは車のライセンスプレートと同様です。特定のアイデンティティを知る必要がある場合には、追跡できるようにして置かなければなりません。私たちのモデルではアカウンタブルな匿名化という仕組みで、この機能を実装しようとしています。

私と同様に、多くの人たちがアカウンタビリティを持ち合わせていないと感じていると思います。このモデルを実現することで、プライバシーとアカウンタビリティを同時に実現することが難しいと考えている人たちとも対話していきたいと考えています。

Kohei: プライバシーとアカウンタビリティのバランスについて話し合うことはとても大切ですね。ヴェスさんのお話は非常に参考になりました。ここからは未来についてのお話をお伺いしていきたいのですが、現在Osmioと呼ばれる構想について取り組んでいると別のインタビューで拝見しました。Osmioのような未来の証明書システムを通して、どういった構想が描かれているか教えていただけませんか?

分散型のガバナンスモデルで実現する新しいデジタル都市

Wes: 私たちは未来に向けて分散型とガバナンスコミュニティの連動を見据えています。分散型に取り組んでいくことは、中央集権型のモデルとは異なる方向性を見据えていくことになります。

政府に権利が集中することによって良からぬ方向へと進んでいくこともあります。こういった懸念から分散型への注目が集まり、ビットコインを始めとした分散型のモデルが出てくるようになったのです。

分散型を推進する動きは今後も広がってくると思います。ただ、仕組みによってルールが異なるため、仕組みの設計方法によってはノードと呼ばれる集合点が51%以上集まることで分裂してしまうようなものもあります。

日本でもこういった表現をするのかはわかりませんが、赤子をバスタブに放り投げないように、事前に設計を考えることが必要です。ガバナンスに関する問題は、政府に依存するのではなく自ら考えていくことが重要です。

Lawrence Lundy-Brian氏という分散型を支持する方がいるのですが、コードを全て管理することができるため分散型のガバナンスは存在しないと話をしています。

ガバナンスを設計する上でポイントとなるのは、アイデンティティを形作る設計の中で参加型の要素を盛り込むことが必要であるということです。これは中央集権型のガバナンスでは実現できず、このモデルでは政府も名前やアイデンティティについて広く知ることができない設計になっています。

私たちはこの仕組みを “Internet of people protocol” と呼んでいます。先程ご紹介したようにMOIでは個人情報をデータボルトに鍵をかけて格納してしまい、利用者が自ら管理できる設計になっています。

利用者は信頼できるパーティを通して、アクセスに必要な異なる寮の情報を用いてサービスを利用します。ただ、利用範囲はライセンスによって制限されています。そして、特定の目的に限定したライセンスに限られます。

ここまで紹介してきた3つの方法を用いて、実質的なプライバシー保護の実現をオンライン上で実装していきたいと思います。

Kohei: とても面白いお話を教えていただきありがとうございます。特に分散型のコミュニティで活動している人にとっては興味のあるお話だと思います。最後に、ヴェスさんからインターネット初期からのご経験も含めて視聴者の方へメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか?

ヴェスさんのこれまでの経験から、未来に向けたインターネットについてもお話し頂けると嬉しいです。

未来のインターネットで実現できること

Wes: わかりました。私たちの活動はソーシャルメディアを通して、どんどんデジタル化してきています。今の時代では、改めてソーシャルメディアの形を見直す時期に来ていると思います。中国型でコマース機能を搭載したようなソーシャルメディアが、一つの未来の姿ではないかと考えています。

私が住んでいる西洋の地域では、AmazonやFacebookがバラバラに存在し、それぞれが切り離された形になっています。一方で中国型では、全てのものが一つで完結するようなインドア型のインフラを採用しています。

私たちはこの仕組みをリアルライフビジネスモデルと呼んでいて、コミュニティ内で生活できる施設を提供し、税金を支払うことでプラットフォームをメンテナンスできるようにしたいと考えています。

これはOsmio市と呼ばれる空間にお金を支払うということです。生活者がこの空間からものを購入し、逆に販売側に立つことで収益が成り立ちます。例えば、バイオ技術の雑誌の購読ができるような仕組みです。

(動画:The City of Osmio - Five Minute Tour)

バイオ技術に関連するコミュニティを作る場合には、ラボをコミュニティ内に設置して必要な資材を集めることができたり、他のコミュニティメンバーと繋がったりできるようなビジネスモデルを描いています。

オンライン上でエキスポや展示会を開催する等の取引ができる場作りも進めていきたいと考えています。

これは私たちが構想している未来の形です。この空間では個人情報を集める必要はありません。個人情報を利用者が提供せずともサービス利用ができることで、エコチャンバー現象に巻き込まれたり、破格の金額でものを売りつけられることもなくなります。

今のインターネット空間では詐欺が横行しているのです。私が現在妻のパソコンでアクセスしているように、オンライン上の実態はわからないものです。インターネット上で何かの取引が行われたり、コミュニティ内で関係性を構築したり、時には銀行サービスやモノの取引ができるようになると、より新しい環境が設計できるようになります。

残念ながら、現在はバラバラのプラットフォームが存在しているため中国のような統合型のモデルが必要なのです。そして、ソーシャルメディアは私たちがオンライン上で生活する空間の鍵になると思います。

Kohei: 貴重なメッセージをありがとうございました。未来に向けて、インターネットの再発明が必要になると思います。本日ヴェスさんからこれまでの経験を含め沢山お話をいただいて、とても勉強になりました。

ヴェスさん。本日はお越し頂きありがとうございました。非常に興味深いお話でした。

Wes: どういたしまして。

Kohei: ありがとうございました。

データプライバシーに関するトレンドや今後の動きが気になる方は、Facebookで気軽にメッセージ頂ければお答えさせて頂きます!

プライバシーについて語るコミュニティを運営しています。

ご興味ある方はぜひご参加ください。

Interviewer, Translation and Edit 栗原宏平

Headline Image template author 山下夏姫

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?