読書感想 カフカ『城』と書くこと、祈ること

カフカ『城』を読み終えた。1ヶ月ほど前、カフカ没後100年で刊行された『カフカ断片集』を買ったのを機に、理解を深めようと思ったのだ。

そこで本記事は『城』の感想や評をメインに断片を交えながらカフカの世界への理解を試みる内容としたい。

断片集の帯いわく「断片が一番ヤバい」とのことで確かに短い文言に強烈に彼らしさが表れているのだが、それを超えるレベルで長編も断然凄いので、誰かが『城』『審判』などの長編を手に取るきっかけになったらなと思う。

『城』作品概要

1922年、結核のために療養していた時期に書かれ、未完に終わった長編小説。彼の死後、1926年に友人マックス・ブロートにより刊行が為された。

仕事の依頼を受けて雪深い村へと遠くからやってきた測量士のKだが、村の中央政府である城からは何の連絡も得られない。いくら歩いても城には辿り着くことはできず、村の人々や使者を通じて接近を試みつづけるが、自らが何をしているのか分からず行ったり来たりするばかり……。というあらすじである。

『変身』との比較

有名な短編『変身』はセールスマンとして働き家族を養っているザムザという男が、ある日起きると虫になっていて、仕事にも行けず家族からも厄介者として扱われる……という話だが、『変身』が辞職後の生活なら『城』は労働生活の話である。あまりに寓話的すぎてつらい。

わたしは中学の時に初めてカフカを読んでそのときは何もわかっていなかったのだけど、年を経て社会や労働に対する実感が湧くとその強烈さがわかる。

(いま『変身』を読み返して思うのは父のことである……自分の父は父は高圧的でプライドの高い仕事人間で、わが家における主要な生計維持者であったためときに横暴な振る舞いも許されていた。が、しかし膵臓を患って思うように働けなくなった結果、家族の誰からも相手にされなくなった。

身から出た錆といえばそうなのだが、不憫だし、こういう境遇に陥る男性は少なくない気がしていて、それは社会構造にも問題があるんじゃないか。と今は思う。

自分はすでに実家を離れていて、孤立している父をたまに気にかけて連絡するのだが、ほんとうに塞ぎ込んでいてビフォーアフターという感じだ。虫になるっていうのはきっとこういうことなんだろう。なんとか生きてってほしいと思うけれどたまに話を聞くくらいしかできないのが難しい。)

個人的な話をしてしまったが、資本主義社会における労働と家庭、ジェンダーの問題も『城』には鋭く描かれている。そこにあるのは仕事における役割とそれ以外の場所における役割の間に挟まれる人間の姿だ。

『城』のシュルレアリスムと不条理

カフカは労働においてシュルレアリストである。そして近代から現代に至る社会のなかで、人間の実存はつねに労働によって包摂と疎外にさらされ続けてきた。ゆえにカフカは社会と実存の問題においてシュルレアリストである、とも言える。

アンドレ・ブルトン『シュルレアリスム宣言』の一節に倣ってみたが、カフカの超現実的な世界の強度はむしろ厳然とした現実に向かいあって立つところにある。

ブルトンは労働を否定し「現実的生活」と「真の人生」を区別して考える姿勢であった。また現代ではワーク・ライフ・バランスという言葉が象徴するように、仕事と人生を分けたうえで人生の豊かさを大事にする考え方が浸透してきていると思う。これは資本主義社会における労働が人間をしばしば自己疎外に追いやるという問題ゆえだろう。

一方カフカは大学卒業後、肺結核に斃れるまで労働者傷害保険協会で働きつづけ、そのかたわらで執筆を行なった。彼はつねに職業人として苦悩し続けた作家であり、社会の不条理へ向かいつづけることを辞めなかった。読んでいると彼の人生の辛酸が伝わってきて非常に苦々しい気持ちになってくるのだが、実存主義や不条理文学として評価を受けるのはこうした不屈さが所以だろう。(勿論彼だって好きでずっと働き続けたわけではないと思うが……)

カフカ、宗教、ユダヤ

カフカはプラハのユダヤ人の商家に生まれた。

当時のプラハの世俗化したユダヤの人々における共同体的なつながりや民族的アイデンティティーは希薄化したものであり、そうした時代と社会の状況がカフカの作品に大きな影響を与えている。

「弱さに関してだけは、ぼくはぼくの時代のネガティブな側面をたっぷり受け継いだのだ。ぼくの時代は、ぼくに非常に近い。ぼくには時代に闘いを挑む権利はなく、ある程度は時代を代表する権利がある。」

「ぼくは、キルケゴールがやったように、もう凋落しつつあるキリスト教の手に導かれて生命にたどり着いたわけではないし、シオニストたちのように、吹き飛ばされていくユダヤ教の祈祷用マントの裾にすがりついたのでもない。ぼくは終わりか、始まりだ」

彼がみずからの時代について自覚的であり、「終わり」か「始まり」であると述べていたことには驚かされる。

反ユダヤ主義の高まりと人間を疎外する社会の発展の延長線上に訪れた後の時代、ホロコーストへの予感が彼の作品にはすでに表れている。

『城』において、遠くに見える城の外見は教会に類似した姿で描写され、彼はそこへついぞ辿り着くことができない。その構図には社会の不可視な権威と信仰の直面する挫折が絡まって映し出される。

カフカはこうした状況を見つめ、書き続けた。

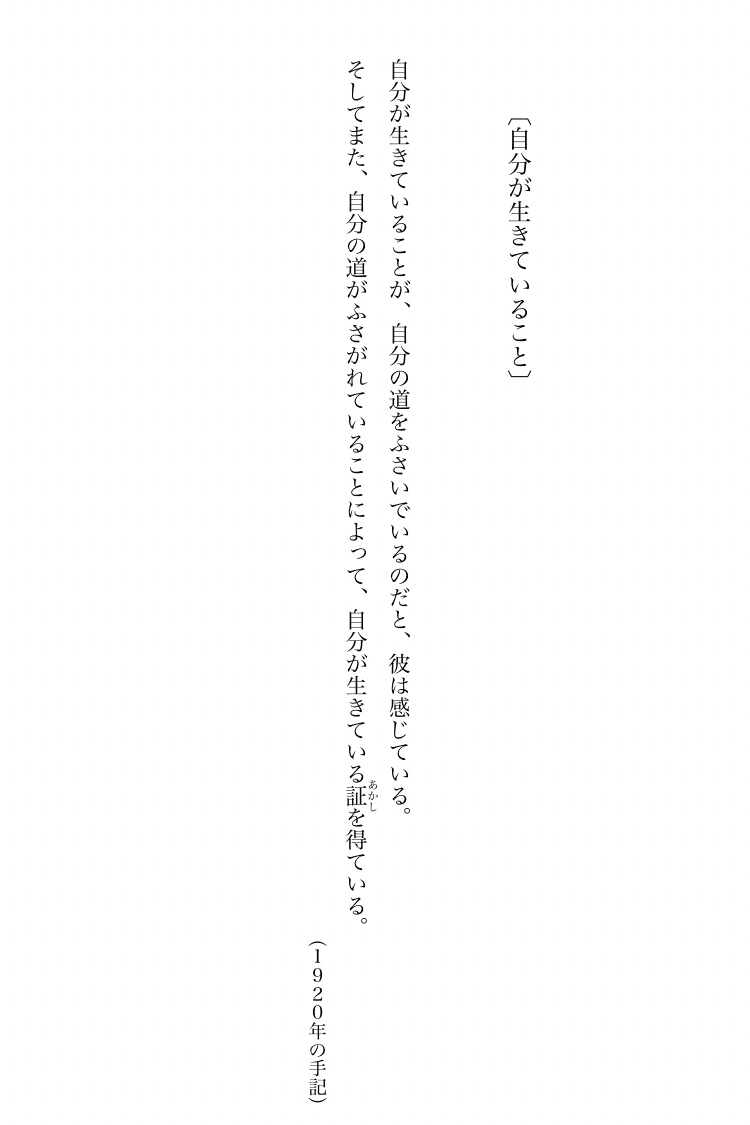

「闘いを挑む」のでなく「代表する」という形で。自らについて知り得ず、闘っている対象すら見ることができない困難のなかで、彼はなにを信じて書き続けたのだろう。

ベンヤミンは「歴史の概念について」でそこにカタストロフィーと贖いを見出している。

カフカと書くこと

彼にとって書くこととは、自らの生と向き合い苦しみを見つめ続ける営みだったのであり、その先にあるものへの終わりのない願望が彼を駆り立てたのではないか。

そこにある自己破壊的な祈りに惹き込まれる。

長いわりに稚拙で、学ぶべきことも書くべきこともまだまだあるような気がするが、今日はこの辺で。

そういえば映画『関心領域』を見たので、そちらについてもいずれ記事を書きたいところです。

おやすみなさい。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?