【Twitter投稿和訳】ロシア軍戦術教本解説(@Tatarigami_UA氏)

In this 🧵thread, I discuss tactics from the captured Russian manual "Recommendations for countering an enemy operating as tank and mechanized columns," with a specific focus on analyzing the section titled "Hugging the explosions of one's own shells." pic.twitter.com/wQCOutMCGP

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) July 23, 2023

※以下は、ウクライナ軍予備役将校の@Tatarigami_UA氏がTwitterに投稿したロシア軍戦術教本の解説スレッドを日本語に訳したものになります。

この[Twitterの]スレッドで私が解説するのは、鹵獲したロシア軍教本で、そのタイトルは『戦車・機械化縦隊で行動する敵への推奨対抗方法』というものだ。そのなかの「自軍の砲撃に密接する」という章題箇所に、とりわけ焦点を当てて分析していく。

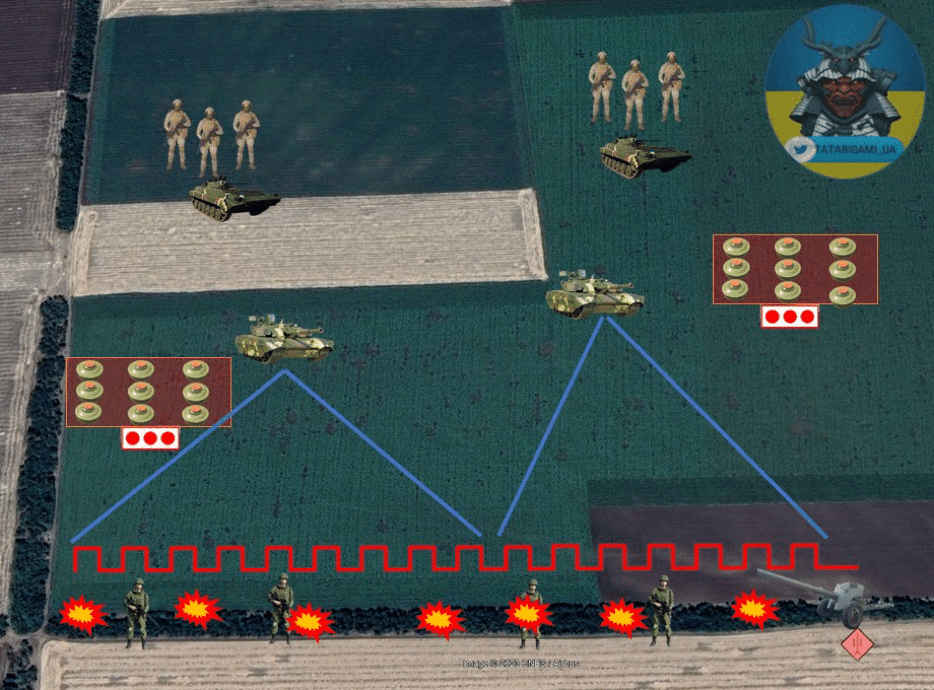

「自軍の砲撃に密接する」という教本を参照すると、ウクライナ軍の機動は、攻撃準備砲撃と歩兵が塹壕へ接近する際の時間的ギャップの最小化を目指しているという。そうすることで、防衛側の自陣への兵員配置に遅れが生じ、そこにつけ込むことができる。

歩兵、戦車、BMP[*注:歩兵戦闘車の名称]は、攻撃準備砲撃のあとではなく、砲撃の最中に前進移動を開始する。歩兵と装甲車両は、安全を保つ距離を考えながら、目標場所へとできるだけ近づこうとする。

砲撃がさらに後方に移ったのち、攻撃部隊を支援する任務は装甲車両が引き継ぐ。装甲車両の火力展開によって守られながら、歩兵は引き続き前進移動する。

継続的な火力投射によって、防御側が攻撃側歩兵を狙うことが妨げられる。攻撃側は対応阻止を目指している。防御部隊とその砲兵は、攻撃部隊が前進する間、砲火にさらされ続ける。一つの砲撃とその次の砲撃の間隔があまりないことで、防御部隊は塹壕から射撃することが困難になる。

この行動を成功させる鍵は、火力投射が防衛網のさらに後方へと移る間、すべての攻撃部隊と支援部隊が協同して任務遂行できるかどうかにある。この種の戦術に対抗するために、ロシア軍教本では、以下のアプローチが推奨されている。

友軍砲兵に守られながら攻撃部隊が敵に近づける距離には、常に限界がある。この限界は、砲弾の破片の飛散と準備射撃の誤射から生じる。この限界距離(自軍砲弾の爆発から安全を保つための限界線の距離)は、300〜400mくらいである。

歩兵が防衛部隊から300〜400m地点に接近するとすぐに、攻撃を支援する砲兵は、その火力投射先をもっと後方へと移していく。これにより、防御部隊が防御火点への兵員配置を行い、攻撃側歩兵と交戦開始する機会が生まれる。

教本では、砲撃目標になっていない塹壕の区画や拠点に2〜3の機関銃チームを置き、その一方で、砲撃されている間、残りの兵員を防御が整った場所に避難させておくことが推奨されている。

攻撃準備砲撃が終わると、この機関銃チームは射撃を行って、防御部隊が戦闘配置につくまでの間、友軍を援護する。経験に基づくと、訓練を受けた部隊は、1〜2分以内で完全に各防御箇所に展開することができる。

防御部隊の目的は、敵が第一塹壕線にとりつくことの阻止にあり、前線の前で敵を動けなくし、後退を強いることにある。重要な鍵は、効果的な火器配置と使用可能な火力を適切に利用することにある。

要するに、両陣営は成功度はまちまちであるが、対抗戦術の改善と開発を継続して進めているということだ。戦場で得た経験に基づいて、ロシア軍が常に適応を図っているのは明白だ。

今回に内容に価値を感じたならば、“いいね”、“リツイート”、“フォロー”によるサポートをしてください[*注: 原文はTwitter投稿]。皆さんの協力によって、よりよい資料を提供することができます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?