M-1予選動画から2分漫才・3分漫才・4分漫才の差を軽く数値化してみました

以前、「ラバーガールのコントは最初のウケまでが他のコントに比べて早いのは本当か」の調査をしました。

その時に今年のM-1グランプリ1回戦予選TOP3の記録を漫才代表として用いました。その結果については上のリンク先を見ていただくとして、実は3回戦と準々決勝のデータも取っていました。ただ、1回戦の制限時間が2分(2分15秒で警告音が鳴り、2分30秒で強制終了)でしたが、3回戦の制限時間は3分(3分15秒で警告音が鳴り、3分30秒で強制終了)、準々決勝の制限時間は4分(4分15秒で警告音が鳴り、4分30秒で強制終了)という違いがあったため、比較がややこしくならないよう、1回戦TOP3のデータだけを比較に用いました。

でも、せっかく調べたのでM-1グランプリ予選動画から得たデータを用いて2分漫才・3分漫才・4分漫才の差を数値化してみることにしました。

測定方法は動画の時間を目視で確認という非常に単純なもので、各漫才の動画が始まった時間をスタートとし、各漫才の動画が終了した時間までをネタ時間としています。その他の時間もYouTubeやGYAO!の動画時間を目視で確認しているため、±1秒程度の誤差が出ているかもしれません。また、準々決勝動画は準決勝進出組のネタがございません。ご了承ください。また、データとして採用したのはフリーを含めたプロの漫才師に限定しました。

それでは、早速、調査結果をご紹介します。

1.警告率と強制終了率

M-1グランプリの予選はネタ時間に制限があります。

1回戦は「2分」/2回戦・3回戦は「3分」/準々決勝・準決勝・敗者復活戦・決勝は「4分」

ただし、2分なら2分キッチリ終わらなければならないわけではなく、ネタ時間を15秒過ぎると警告音が鳴りまして、30秒過ぎると爆発音と共に強制終了、審査の対象はそこまでの部分だけになるようです。動画でも警告音と強制終了はおおよそ確認できるので調査してみました。

1-1.警告率

動画が公開されている1回戦(2分)、3回戦(3分)、準々決勝(4分)のネタのうち、警告を受けた組の割合はどれくらいなのかまとめてみました。結果は以下の通りです。数値は小数点第2位を四捨五入しています。

1回戦(2分):38.9% (58/149組)

3回戦(3分):21.6% (63/292組)

準々決勝(4分):5.6% (5/89組)

制限時間が長くなるほど減っていってますね。

上記データをグラフにすると以下の通りになります。

ネタ時間が伸びるにつれて綺麗に減っているのが分かります。ちなみに減少幅は以下の通りです。

2分→3分:38.9-21.6=17.3%

3分→4分:21.6-5.6=16%

ちなみに警告音が何秒で鳴ったかも測定していまして、各ネタ時間の平均は以下の通りです。ちなみに、小数点第2位を四捨五入した数値となっています。

1回戦(2分):142.3秒(約2分22秒)

3回戦(3分):204.5秒(約3分25秒)

準々決勝(4分):265.8秒(約4分26秒)

※一部映像カットされた組を除く

制限時間より15秒過ぎてから鳴るはずが、7~11秒程度遅れているのがお分かりかと存じます。これはどこを測定開始位置にしたかの差によるものだと考えられます。私は動画が始まった時点、つまり袖から芸人が出てきた段階から測定を開始していますが、運営側は芸人がマイクの前に立って話を始めた時点から測定を開始しているため、差が生じているわけです。芸人が袖から出てきてマイクの前に立って話し始めるまでに大体7~11秒かかっているとも言えます。

1-2.強制終了率

続いて強制終了された組の割合はどれくらいかをまとめました。

1回戦(2分):3.4% (5/149組)

3回戦(3分):0.7% (2/292組)

準々決勝(4分):0% (0/89組)

こちらも制限時間が長くなるほど減ってゆき、準々決勝に至っては0組となっています。

上記データをグラフにすると以下の通りになります。

こちらもまたネタ時間が伸びるにつれて減っているのが分かります。

ちなみに強制終了時間も測定していまして、各ネタ時間の平均は以下の通りです。ちなみに、小数点第2位を四捨五入した数値となっています。

1回戦(2分):156.6秒(約2分37秒)

3回戦(3分):220.5秒(約3分41秒)

準々決勝(4分):なし

※一部映像カットされた組を除く

こちらも7~11秒程度の差が生じており、その理由は警告音と同様だと考えられます。

1-3.簡単な考察

警告率も強制終了率も制限時間が長くなるほど下がっていきました。制限時間が短いほど時間いっぱいまで使う傾向が強いとも言えます。特に制限時間2分ですと4割近い組が15秒オーバーをしている。言い換えれば4割が普通に時間を守っていないわけです。これは多いと言っていいでしょう。

上記のように制限時間3分では2割少々まで減り、4分になると5%台にまで減ってゆきます。テレビで披露されるネタが短くなっていると言われて久しいですが、それでも2分は現代の漫才師にとってあまりにも短い時間であり、最後までちゃんとしたネタをやるとなると4分程度は欲しいのかもしれません。

強制終了率も警告率と似たような傾向を見せていますが、こちらは警告音と異なり審査に響くため、意味合いが若干異なってきます。最後までネタができないことは減点に等しいため、なるべくやらないようにするはずです。予選を勝ち上がれば勝ち上がるほど参加者のレベルは上がり、少しの減点が当落の差に直結するため、強制終了を防ぐ傾向が強まるのは自然な現象です。

ちなみに1回戦ですと強制終了の爆発音などをオチに使う組も少数ながら存在し、それで勝ち上がる組も存在します。

2.ネタ時間

続いてネタ時間の分布を調べてみました。2分・3分・4分の制限時間を設けられると、プロの漫才師はどれくらいの時間に収めるのでしょうか。

測定方法はこちらも動画時間を目視しているため、最大で±1秒ほどの誤差が出ている可能性があります。また、警告音と強制終了でも触れたように、私は動画開始時をネタのスタートとしているのに対し、運営側は芸人がマイク前に来て話始めた時をネタのスタートとしているため、7~11秒程度の差があります。

2-1.ヒストグラム

ヒストグラムとは簡単に言うと階級ごとに分けられた棒グラフです。

説明を聞くよりも実際に見た方が早いので、まず1回戦、つまり制限時間2分の漫才をヒストグラムにしてみました。

横軸は秒数による階級です。上の場合は、エクセルの都合上、小数点が出てしまっていますけれども、左の棒グラフから「111~117秒」「118~124秒」「125~130秒」「131~137秒」「138~144秒」「145~150秒」「151~157秒」「157~163秒」の階級になってます。適切な階級の幅は「スタージェスの公式」というもので決まるんですが、エクセルは頭がいいので自動的に適切な幅を決めてくれます。

縦軸は度数です。つまり、どの階級に属するものが何組いるかを示しています。例えば、「111~117秒」は1組、「118~124秒」は9組という風になっています。

ヒストグラムの良さは、データの分布が見た目で分かりやすい点だとされています。運営のネタを開始したと判断する時間はネタ動画が始まって7~11秒経ってからになりますので、2分は127~131秒の間のどこかになるはずです。しかし、2分漫才のヒストグラムのピークは「138~144秒」と、警告音が鳴る平均値である142秒が含まれる階級となっています。4割近い組が警告音のなる時間帯まで漫才をしている事実の裏付けになるかと存じます。

続いて3回戦、つまり制限時間3分の漫才のヒストグラムですが、3回戦はちょっと問題があります。何らかの理由でネタ動画の一部をカットされている組が複数あるため、全ての動画をそのままヒストグラムにすると以下のようになってしまいます。

左隅にちょこんと1組だけいるのがお分かりですね。ネタが極端にカットされたため、このような形になっています。いわゆる「外れ値」と呼ばれるものですね。「外れ値」かどうかを測定する方法もあるのですが、今回は映像をカットされた組を除外して調べました。除外バージョンが次の通りです。

ピークは「198~204秒」ですね。ギリギリ警告音が鳴るかどうかという階級です。

続いて準々決勝、つまり制限時間4分の漫才のヒストグラムです。

ピークは「248~261秒」です。警告音の平均より4秒程度短く、制限時間通りの漫才をした組が多くなったことがここでも見て取れます。

2-2.平均値

そもそもネタ時間の平均値はどんな感じなんでしょうか。ザッと出してみました。

1回戦(2分):140.8秒(約2分21秒)

3回戦(3分):197.5秒(約3分18秒)

準々決勝(4分):246.4秒(約4分6秒)

繰り返しになりますが、M-1運営の測定開始が7~11秒ですから、準々決勝はほぼ半数の組が制限時間4分を守っているということが分かります。

2-3.分散

続いて分散を見てみました。分散とはデータの散らばり具合を表す数字で、大きいほど散らばってると言えます。

試しに、3回戦のデータを使ってみます。先ほど触れた通り、3回戦動画は諸事情によりネタを一部カットされた組がちょこちょこいます。そのため、カットされた組を入れて計算するのと、除外して計算するのとでは当然ながら結果が違ってきます。例えば、平均もそうです。

カット動画もありの平均:197.3秒

カット動画がなしの平均:197.5秒

大した差がないように見えます。ではそれぞれ分散を調べてみます。ちなみにエクセルで使った関数は「VAR.S」です。

カット動画もありの分散:170.8205

カット動画がなしの分散:152.8397

平均値より差がハッキリと出ている気がしませんか。一部カットされたネタ動画を除外した方がデータがまとまったことが、分散を求めて分かりました。

では、1回戦・3回戦・準々決勝の分散をそれぞれ比べるとどうでしょうか。

1回戦(2分):99.35507

3回戦(3分):152.8397

準々決勝(4分):303.001

3回戦はもちろんカット動画を除外しましたが、いずれにしろ2分、3分、4分となるにつれ、データがばらけていることがよく分かります。つまり、同じ長さを目指したとしても2分より3分、3分より4分の漫才のほうが、結果的にネタの長さが大きくバラけているということになります。

2-4.簡単な考察

ネタの制限時間が短ければ短いほど、実際におこなわれたネタ時間の平均は制限時間を上回る傾向にある一方、データはまとまってゆきます。これはつまり、制限時間が長くなればなるほど、制限時間をキッチリ守る組が増えたと言えます。

理由としては、警告率・強制終了率と共通する点があるでしょう。「ちゃんと漫才をするなら4分くらい要る」「準々決勝にもなるとちょっとの減点も防ぎたい心理から時間を守るようになる」といったところが共通すると思われます。

短くやる分には減点にならないでしょうが、2分となると削るのが困難な可能性が高い。一方、4分あれば「この漫才は3分半で終わらすのが最善だから3分半で行く」という判断ができやすくなる。そういう意味からも、現代の漫才師がそれなりにまとまったネタができる時間は3分から4分の間なのかもしれません。

3.最初のウケまでの時間

そもそも調べるきっかけになったのが、冒頭に書いた通り、「ラバーガールのコントは最初のウケまでの時間が早いのは本当か」だったので、2分・3分・4分の最初のウケまでの時間も調べました。ネタで最初にウケた箇所は、観客にウケたかどうかももちろん大きな判断材料ですが、芸人の言動なども加味して私が勝手に決めたものとなっていますので、あくまで参考程度に見ていただければ幸いです。

こちらも注意事項はネタ時間と同様です。誤差は最大で±1秒程度で、運営側はおおよそ7~11秒程度になってからネタ開始とみなしています。

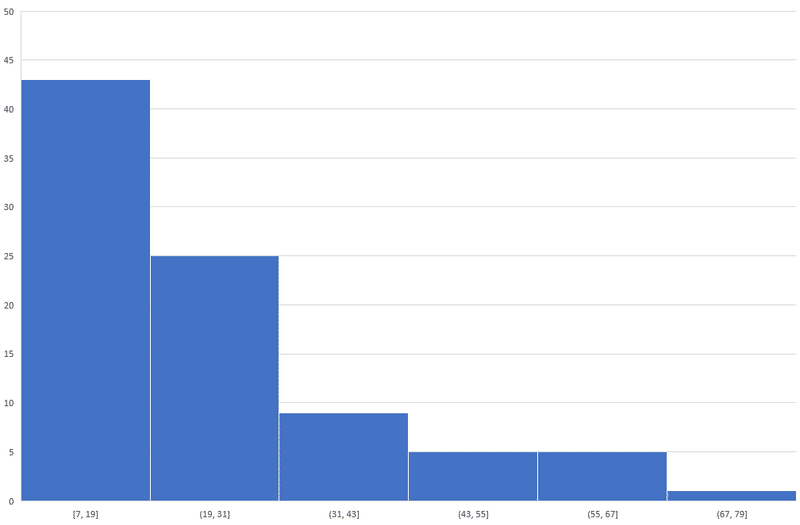

3-1.ヒストグラム

こちらもまずはヒストグラムからです。まず2分から参ります。

ネタ時間と形が全然違いますね。ピークは最も小さい階級「3~12秒」で、長くなるほど少なくなっています。

60秒台の組があるのは驚きです。最初のウケまで60秒使うということは、制限時間の半分をフリに使っているということでしょう。そう考えると、かなり勇気のいるネタとも言えます。

続いて3分です。

こちらも同じ傾向になっています。やはり少数ながら、最初のウケまで制限時間の半分近く使う組が存在します。

最後は4分です。

こちらも同じですね。ただ、制限時間の半分をフリなどに使う組はなくなりました。もちろん、準決勝進出を決めた組の中にそういう勇気あるネタをした方々がいる可能性はあります。

2-2.平均値

最初のウケまでの時間は、平均どれくらいでしょうか。例によって2分・3分・4分で比較してみます。

1回戦(2分):21.9秒

3回戦(3分):23.7秒

準々決勝(4分):23.5秒

いかがでしょうか。ネタ時間に比べてあまり差が見られないように見えます。

2-3.t検定

差があるかどうかはラバーガールのコントでも用いたt検定を用います。まあ、そういう検定があるとだけ分かっていれば大丈夫です。

とりあえず、以下の灰色で囲まれた部分は訳の分からない説明なので読み飛ばしてくださって大丈夫です。

今回はふたつの標本の分散が等しいかを検定するF検定をまずエクセルでやりました。その結果、

観測された分散比 :1.120917917

P(F<=f) 片側 :0.21899122

F 境界値 片側 :1.273061428

有意水準:0.05

というわけで、帰無仮説は棄却されず、有意差が認められず、分散は等しいだろうということになりました。

それを受けてt検定は等分散を仮定したふたつの標本による検定を実施しまして、その結果、

t :-1.210135801

P(T<=t) 両側: 0.226886988

t 境界値 両側: 1.965457757

有意水準:0.05

というわけで、帰無仮説は棄却されず、ふたつの標本の有意差が認められませんでした。

つまり、どういうことかと申しますと、2分漫才と3分漫才の最初までのウケの平均には差がありますけれども、これはまあ偶然これくらい全然出るレベルの差だということであり、2分漫才も3分漫才も最初までのウケの時間は大体同じくらいだよという結論になります。

4分漫才に関しては2分と3分の間の数値なので、これまた差がなかろうという結論に今回はしておきます。みっつのサンプルを同時に検定する方法もあるのですが、もっと訳が分からなくなるので今回は割愛します。

3-4.簡単な考察

最初のウケまでの時間はネタ時間に比べて、漫才の長さが変わっても特に変化がないという結果になりました。これは漫才の構造に原因がありそうです。端的に言えば「つかみ」というやつです。

「つかみ」とは漫才の始めに用意する笑いどころです。冒頭でひと笑い取って客の心を「掴む」というところから「つかみ」という名前になったのではないかと推測されます。そして、この「つかみ」は現在でも漫才に多用されている方式となっています。

冒頭でひと笑い取るという目的のため、漫才の時間は関係ありません。2分だろうが20分だろうが、「つかみ」は最初の10秒以内に行われます。それが、2分・3分・4分のいずれもで最初の笑いどころまでの差がないという結果に繋がったと考えられます。

4.おわりに

今回の分析は以上になります。ここまで知った風な感じで書いて参りましたが、そもそも分析方法が間違ってる可能性なんて全然ありますので、「これおかしいよ」という点があれば、ご指摘くだされば直していきたいと考えております。

それでは、今回はこの辺で。ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?