自分のペースをキープする

1968年のボストンマラソン覇者で、長年『ランナーズ・ワールド』誌の編集長を務めたアンビー・バーフット氏は、「人生は短距離走ではなくマラソンである」と喩えています。

Life is a marathon, not a sprint. Pace yourself accordingly.

人生は短距離走ではなくマラソンである。状況に応じて自分のペースで進みなさい。

また、多くの方の座右の書として挙げられる、「うらおもて人生録」にも、人生をマラソンに喩える以下のようなくだりがあります。

人を追い抜くのじゃない。自分より前を走っていた人たちが落伍していって、自分の着順があがっていくんだ。問題は、自分のペースで完走できるかどうか、だ。

人生っていうのも、そんなものだといえるね。

いずれも自分のペースで走ることの重要性を説いています。

ゆっくりと長く走る

人生がマラソンであるならば、がむしゃらに走っていては息が続きません。自分のペースで走り続けるためには、自分に合った速度や距離を把握して、コンディションを整えていく必要があります。

「LSD(Long Slow Distance)」というマラソントレーニングでは、スローペースで長い距離を走ります。LSDでは、1kmあたり7分くらいのゆっくりしたスピードで、1時間以上走り続けることが推奨されています。

このトレーニングの特徴は、とにかく負荷を軽くすることです。ゆっくり長時間走ることによって、全身の持久力が高まり、より長い距離を走り続ける体質をつくることができます。

仕事も同じように、ゆっくり時間をかけて体質をつくっていく過程を経て、自分のペースで、長く走り続けることができるようになります。

できるだけ負荷を軽くする

ごく稀に、無理なお願いをしてしまうこともありますが…私はマネジメントをする立場の人間として、(自分も含めて)スタッフやパートナーの皆さんの負荷は、できるだけ軽くしたいと考えています。

「出勤日時自由」「週4勤務」「残業なし」「有休推奨」「複業OK」「テレワークOK」と、基本的には勤務時間は短く、働き方は柔軟に選択できるような就業規則にしています。

その理由は長く走り続けられる体質をつくるためであり、そのためにはゆっくり時間をかける必要があるからです。体をつくっていくのと同じように、組織の体質をつくるのには相応の時間がかかります。なので、無理なく継続できようにするための仕組みが必要なのです。

世の中には、残業や休日出勤ありきで成り立っている企業も少なくないのでしょうが、常に過度な負荷がかかった状態で、長く走り続けるのは難しいのではないでしょうか。

適度な負荷を取り入れる

一方で、パフォーマンスを上げるには負荷が必要という考え方もあります。前述のLSDにしても、そもそも長時間走るという行為自体が、軽いとはいえそれなりの負荷を伴うはずで、負荷がかかるからこそ体が鍛えられていくのでしょう。

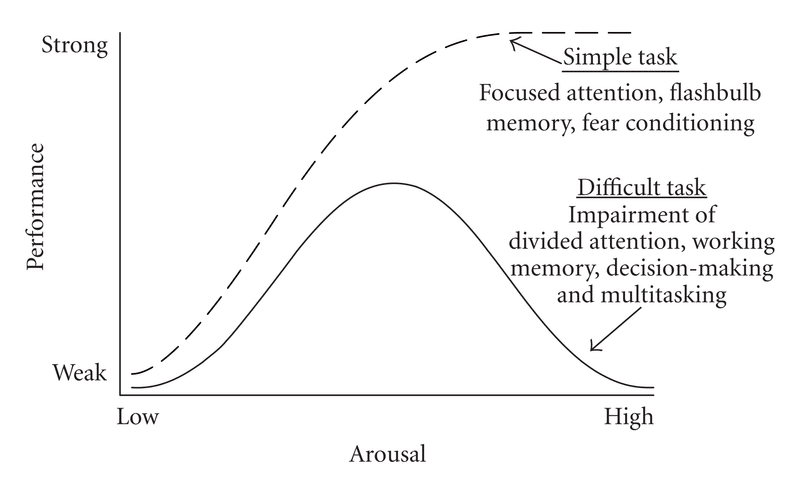

ヤーキーズ・ドットソンの法則のように、動機づけには一定量のストレスがあったほうがよいという研究結果があります。

ネズミを用いた実験で、「動機づけには、罰やストレスなどの不快なものが一定量あったほうが、効率が上昇する」という法則が判明した。もっとも、動機づけの強さ(覚醒レベル、緊張感の度合い)が最適水準の一定量を超えると、逆に学習効果が低下する傾向がある。一般に、覚醒レベルが高くなるに従ってほぼ比例的に効率(パフォーマンス)は増すが、最適なレベルを超えて強い緊張を強いられる状態になると、かえってパフォーマンスは低下するのだ。すなわち、覚醒レベルとパフォーマンスには逆U字型の関数関係が成立する。

ストレスとパフォーマンスの関係は、以下のようなグラフで表されます。

単純なタスクでは比較的大きなストレスが、複雑なタスクの場合は低めのストレスが、パフォーマンス向上に繋がると記されています。

自分のパフォーマンスをあげる2つの方法

わたしたちの組織は、デジタルクリエイティブを生業としているので、どちらかというと頭を使う複雑なタスクが多いです。

前述のグラフから、クリエイティブのパフォーマンスを上げる方法として、下記の2つのが考えられます。

タスクを単純化する

ストレスを最適化する

次回以降、それぞれについて詳しく書いていきます。

では。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?