病気を通じて仕事をつくり関わる人を増やすことを考える~ALSを患う少女探偵ができるまで

有名人が氷水をかぶるアイスバケツチャレンジっていうのが流行ったことがありましたね。なんかの支援なんだなーって思ってたんですが、それがALSという難病の認知を広げるためのものだったというのは、割と最近知りました。

ALSっていうのは日本語だと筋萎縮性側索硬化症。身体が徐々に動かなくなっていく難病です。

有名だったので名前は知っていたけど、くわしくは知らないことってよくありますよね。

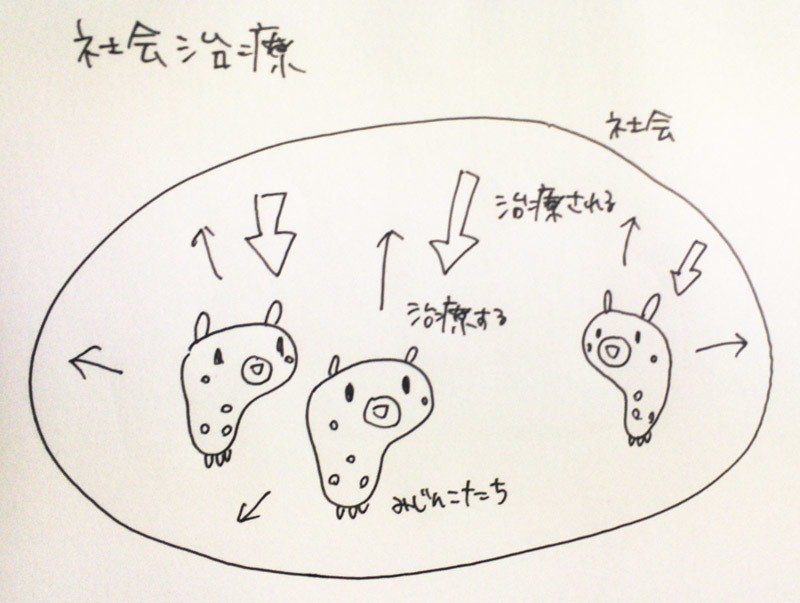

私は獣医から現代アートをやり始め、「治療の代わりになるアート」を考えつづけてきたのですが、そのうちに「そもそも生命ってなんだ」、治療は個人に向かうよりも「社会全体」に向かったほうがいいかも、と考えが少しずつ深まってきました。

今は、社会を癒し、社会に癒されるという「社会治療」という概念について考えています。

医療って割と「医療従事者」「患者とその家族」の2者間でがんばってるところあるんですよね。ALSみたいな難病があるので、みんなで考えようと言われても当事者じゃないと、当たり前ですがなかなか自分事にはなりません。ALSのことを考えるより、自分の日常のことのほうが大事だからですね。

もっと言うと、「患者」だったとしても、がん患者は骨折の患者のことをあんまり気にしないし、透析を受けてる人はインフルエンザにかかった人のことをあんまり気にしないと思うのです。自分が透析を受けてればその大変さは分かるけど、そうじゃないと他の病気の大変さって分からないですもんね。

アイスバケツチャレンジみたいな試みは素晴らしいし、周りから見てても楽しいので、どんどんやったらいいと思うのですが(実際に寄付も多く集まっているため)、同時にお互いの距離感を詰めるというのもとても大事なことだなと思っています。

医療従事者、いろんな病気の患者、その家族、特になんにもない人たち。具体的には、病気を通じて「仕事」ができると一番いいのかな、と思っています。

たとえば、ハンセン病にファッションで向き合ったイベントがあったんですね。

友達に誘われてショーを見に行ったんですが、これがめっちゃめちゃかっこよくて。慈善事業・社会貢献の大変なところは、「大変さ」を「大変さのまま」伝えてしまうと関係が薄い人が疲れてしまうところにあると思っています。

大変なので支援してください、と言われると、自分も大変なのに、って思ってしまうと思うのです。現に、日本って自殺率が高い社会なわけですし、大変って言えなくて追い詰まってしまう人だって多いはずだからですね。

同時に「大変だから支援しよう」は継続支援になりにくいと思うのです。一度は協力したいと思うけど、継続する理由がなさすぎるというか。なので、継続してもらうためには、自分の日常にその課題があったほうがいいなと思います。

ほかにも、視覚障がい者のアテンドにより、暗闇を体験するダイアログ・イン・ザ・ダークもとてもおもしろいイベントで。視覚を使用不能にされると、ほかの感覚が鋭敏になるというか。感じる香りの豊かさとか味の繊細さがすごいんです。

障がいを体験したり、障がい者と話したりできる大学生主催のイベントもとてもおもしろくて。後天的に視覚障がいになった人に「目が見えなくなってよかったことってありますか?」と聞いたら、「すごくいっぱいある」という答えが返ってきたのに感動しましたよ。

ALSって身体が徐々に動かなくなっていく病気なのですが、感覚はあるんですよね。また、思考も明晰です。ALSの天才科学者としてはホーキング博士が有名ですね。

車いすの天才科学者スティーヴン・ホーキング博士は、ゲームだと女神転生に出てくる車いすの謎の人物・スティーヴンのモデルとしても知られています。

『宇宙兄弟』というマンガでは、ALSにかかった人たちが多く出てくるのですが、物語を通じて伝えられると、病気の理解も進みやすいですよね。

『宇宙兄弟』に出てくる医師で宇宙飛行士の「伊東せりかさん」は、お父さんがALSで亡くなっています。そのことがきっかけとなり、宇宙でALSの治療薬開発をしたいと宇宙飛行士を目指します。このせりかさんの名前がついたファンド「せりか基金」では、ALSの治療薬研究を支援しています。

物語の中でもALSを患う人たちが多く出てくるので、作品のファンの人たちは自然にALSを知ることになります。マンガってキャラクターのファンになりやすいので、せりかさんのファンになると支援したいなーってなりやすいんですよね。

私も毎月、この「せりか基金」に支援しているのですが、同時に毎月支援額と同額の作品を販売しています。

黙って支援しつづけるよりは、話題をつくるようにすれば、自分も毎月作品をつくるし、毎月「せりか基金」の宣伝を自主的にするし、という考えからです。

2020年1月から始めましたが、これまで出している作品はALSと関係があったわけではなく、その時自分がテーマにしていて考えていることを作品化したものを出していました。

2020年7月(今月)から、もう少しALSと絡めたものを出そうかなと考えていて、その方向性としては3点ありました。

1)作品をALSに関連するテーマでつくる

2)アートプロジェクトの企画として出す

3)ALSと関連する物語を書く

1)だと徐々に運動機能が失われていくことなどを表した作品にして販売する、みたいな感じ。2)はプロジェクトとしてALS患者さんを作品化するような企画を考える。企画書をアーティストで凱旋門を布で包むみたいなことをやろうとしてたクリストみたいに、スケッチした企画書を販売してもいいなと思っています。

3)は小説を書く、ですね。これは最近、マンガのネームを描いてもらうようになったために思いついた方向性です。

具体的にはALSをわずらった少女が、安楽椅子探偵(現場に行かずに話を聞くだけで事件解決するミステリー手法)として活躍する話を考えました。

ミステリーだと割と読まれやすいという点と、ALSの症状の特徴を謎解きに組み込むことで、どんな病気かが伝わりやすいかなという意図です。

エブリスタという小説投稿サイトで「最近キレイになった?」というセリフが出てくる1万字以内の小説を募集してたことがあり、それに応募するために急いで書きましたが、2~3万字で応募できるやつもあるので、つづきを書いていろいろ応募してみようと思っています。

聴覚障がいがある人は、知的にも劣ってると思われやすいというのがあるのですが(しゃべり言葉がたどたどしいため)、ALSも知識がまったくない人からしたら、動けないなら感覚もなさそう、とか思ったりしそうなんですよね。

そういう一般的に持たれそうな誤解を、犯人役のキャラに誤解したまま事件を起こしてもらい、病気の紹介とともに物語をつくれたらおもしろいかもと今は思っています。

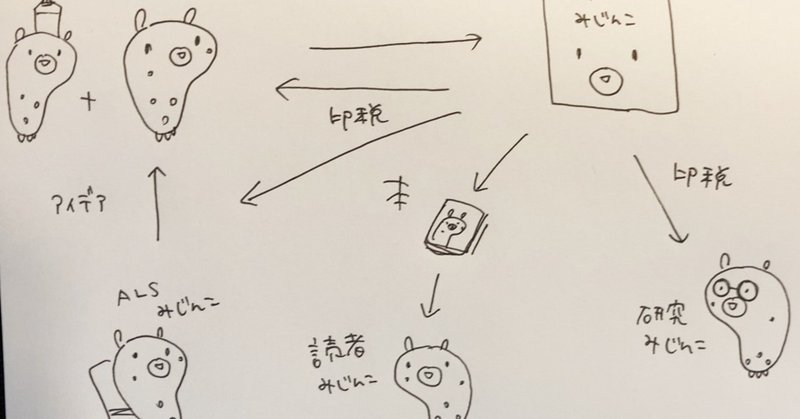

理想的なことを言えば、ALSの患者さんや家族から実際にあった苦労や誤解などをいっぱい集め、それを物語に反映、売れた分を印税として研究費やALS患者さんの生活費とかに分配できるといいのかもしれないです。

同時に、このALS探偵の設定をオープンソース化して誰でも使えるようにし、ALS探偵で稼ぐ人が増えてくれたら、仕事としてALSに関われる人が増えたりしないかなと考えました。(ALSをテーマにしたシナリオやマンガを描く人たちは増えたほうがいい)

ALSに乗っかることでお金を稼ぐ+売れた分は治療研究費に+関わる人が増える

みたいな感じです。

読者になる人も、物語がおもしろければ買ってくれるといいですが、買うことでALS支援や作家支援にもなるなーって分かっていると、楽しく関われそうです。

とりあえず、自分はしばらく「アート企画・作品」「ALS探偵」で創作をつづけようと思っているので、リアルALSをご存じの方は「こんな苦労・誤解がある」みたいなのをコメントいただけるとうれしいです。

ALS探偵をマンガ化・出版してくださる出版社さんも連絡くださいっ。

ここまで読んでくださってありがとうございます! スキしたりフォローしたり、シェアしてくれることが、とてもとても励みになっています!