広告批評を読む #5

広告批評を読むシリーズ(#5)今回は127号を取り上げます。

皆さんは、広告に掲載されたボディコピーを読んだことはありますでしょうか?

新聞や雑誌などのグラフィック広告において、一般的に大きく掲載されているのがキャッチコピー、それを補足するかたち記載される文章をボディコピーと呼びます。そもそも、新聞も雑誌も読まないし、仮に読んだとしても広告なんて読み飛ばしするよ。という方が多数ではあると思うのですが、余計なものを削ぎ落とせるだけ削ぎ落とし、最小限の文字で表現される文章というのは、読んでみると案外面白いものです。

コトバ、再発見。(画像右)

この広告を作ったのは糸井重里氏ですが、これだけの文字数を読ませるのは糸井さんでないと出来ない芸当なのかもしれません。平成から令和に変わり、いまこれだけの文章を読んでもらうのは不可能ではないでしょうか?広告から「文化」というコトバが消えてしまって久しいように思うし、そもそもコトバ自体がどこか軽く扱われているような気がしてなりません。Tiktokを眺めていると、自動文字起こし機能でテキスト表示された内容が、たとえ誤った表示がされていても特段気にする様子もなく投稿されてしまう多くのショート動画たち。「別に雰囲気伝われば良いっしょ」という反論が聞こえてきそうだけれど、コトバを再発見することなんて、これからあるのかな。

でもさ、たったこれだけの文章を読めなくなるくらい余裕を無くしてしまうくらいなら、色々と投げ出したっていい気がする。

CM版いまどきの子供

赤ちゃんと動物を出しておけばOK。社内ではよくそんな冗談を聞くことがあった。赤ちゃんや動物が嫌いな人はいない。最大公約数的な考え方で批判や炎上を避け、好感度を高めるには手っ取り早い方法なのは事実だが、それでもクリエイティブの方々はそう言われているのを知っているので、敢えて使わない方向でアイデアを絞り出す。それでも、子どもが出ているCMってのは可愛いから許されるのだ。

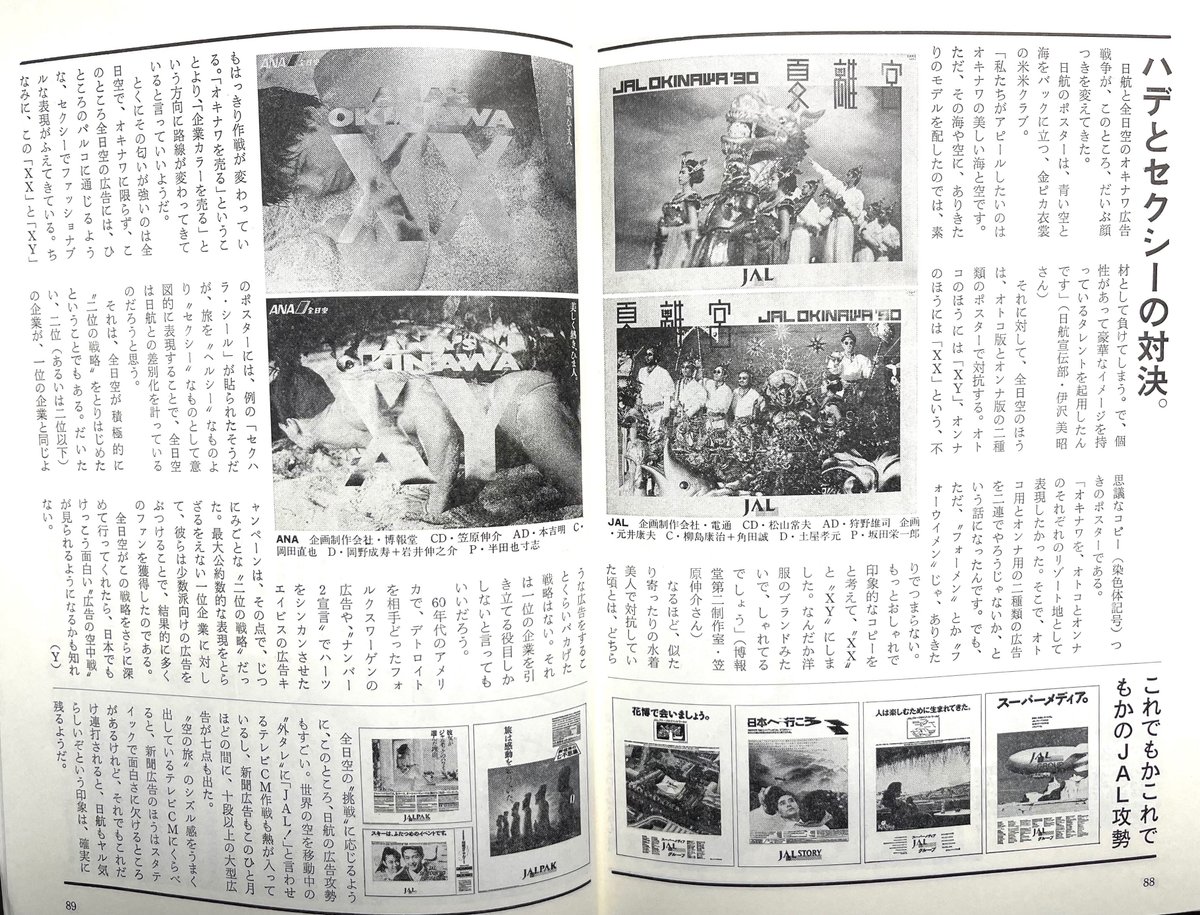

ハデとセクシーの対決

日本航空(以下JAL)と全日空(以下ANA)の広告比較記事。JALが米米クラブを起用したのに対して、ANAは同じ土俵に乗ってタレント勝負をするのではなく、印象的なコピーで勝負に出た。

オキナワを、オトコとオンナのそれぞれのリゾート地として表現したかった。そこで、オトコ用とオンナ用の二種類の広告を二連でやろうじゃないか、という話になったんです。でも、ただ”フォーメン”とか”フォーウィメン”じゃ、ありきたりでつまらない。もっとおしゃれで印象的なコピーをと考えて、”XX”と”XY”にしました。

XXとXYとは染色体記号である。遺伝子レベルで沖縄(リゾート)に行くことを望んでいるでしょ的な意図なのだろうか。しかし、この当時「ありきたりでつまらない」からという理由で”攻めた”コピーが選択されていたのだとしたら、それは社会が正にイケイケだった(しかもそれが許された)証拠なのだろう。ANAのビジュアルは現代でも採用されそうなグラフィックだけど、この分かりにくい染色体記号のコピーはまぁ採用されないだろうけど。

愛の格差はハッキリと。

1990年代の広告において西武百貨店の存在というのはとても大きい。それはコピーを糸井重里氏が書いていたというのも一因であるが、消費社会が日本全体に浸透したは良いけれど「何を買えば良いか分からなくなってしまった・・」という消費者に対してトレンドや世の中の空気感を作るのに百貨店が大きな役割を担っていたからだろう。

しかしながら、もはや「愛の格差」などと言ったコピーを世に出すことは難しいだろう。「モテない男のことを考えたことがあるのか」そんなクレームが飛んでくるのはほぼ間違いないだろうし、これだけ平等意識が浸透してしまった社会ではチョコレートを渡す方も貰う方も誰も格差を望んでいないに違いない。

こうして過去の広告作品を見ていて、「これは現代では厳しいだろう・・」とネガティブなことばかり言うのも嫌になってくるな。広告が生まれてから間もない頃は、決まりごとも少なかっただろうから、ある意味”探り探り”で自由なことができた。今はそれだけ広告業界が成熟してきたということだろう。

次は第129号を取り上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?