B.E.夏号 第5章「ヤングケアラーを巡る社会変化」

※本記事の文量は約5,900字です。

映画『誰も知らない』(是枝裕和監督)が公開されたのが2004年。そして『リエゾン』(竹村優作・ヨンチャン、講談社)の第1巻が発売されたのが2020年。16年経って、子どもたちの描かれ方はどのように変化してきたのだろうか。二つの作品からヤングケアラーをめぐる社会状況を紐解く。

ー本章ではヤングケアラーについて話をさせてください。

(鈴木)ヤングケアラーについては、『リエゾンーこどものこころ診療所ー』(竹村優作・ヨンチャン、講談社)の第54話から第58話(第7巻収録)にかけて取り上げられていたテーマです。本誌では一般社団法人ヤングケアラー協会の小林様にインタビューさせていただきましたが、ヤングケアラーという呼称は徐々に浸透してきたものの、その実態の理解にはほど遠いと思いました。

ー小林さんへのインタビューの詳細は当該章をご一読いただくとして、本章ではメディアでの描かれかたを中心に話をしたいと思う次第です。

(鈴木)2004年に公開された映画『誰も知らない』(是枝裕和)はご覧になりましたか?主演の柳楽優弥さんがカンヌ国際映画祭の主演男優賞を獲得して話題になりましたね。作品が公開されたのはもう19年も前になります。本誌を制作するのに改めて観直してみたのですが、当時と比べて子どもたちを巡る環境はどれくらい良くなったのか、とても気になりました。『誰も知らない』はどちらかというと親に育児放棄(ネグレクト)された兄弟姉妹たちの物語です。そのため、ヤングケアラーとして描かれていた訳ではありません。しかし、長男の明(あきら、役:柳楽優弥)が必死になって弟や妹たちの面倒をみているのは、家族へのケアそのものだったと思います。映画評論ではないので深いところまでは立ち入らないですが、子どもたちの演技が自然であることが多くの賞賛を浴びるポイントでした(それもそのはずで、監督の意図で台本を渡さないなどの演出の工夫を随所に行っていたらしい)。ネットでこの作品の感想を調べてみると、「悲しい」「過酷な人生」などの言葉が並んでいます。わたしもそう思います。しかし、あくまでそれは部外者の感想でしかないということを認識しなければいけないんです。

ーどうしてですか?

(鈴木)わたしも、小林さんのお話を聞いたり『リエゾン』を読んでいくうちに、当事者の言葉を聞かない限りは勝手に意味づけや価値判断をしてはならないと考えるようになりました。それは彼ら彼女らに対して何もしないでそっとしておく、ということを意味しません。例えば、YOU演じる母親が、お金だけ渡して自分はどこかに行ってしまう。普通に考えてもあり得ないですよ。しかし、彼ら子どもたちに「最低な親に生まれてしまって大変だな」といった決めつけをしてはならないと思うんです。小林さんとのインタビューでも「親ガチャ」という言葉について話し合ったのですが、「親ガチャ」というのはかなり失礼な表現だということです。わたしも親になってみて分かるのですが、あなたは親ガチャのハズレであるなんて言われたら、親の立場からしたら立ち直れないかもしれないし、子どもの立場にあっても「そんなことない」と反発されるかもしれません。たとえどんな親であってもその環境を甘んじて受け入れなさいということではなく、他人が勝手に判断してはいけない、その一点です。

ーそうですね。何も分からない状態であれこれ言うのが失礼なのはわかります。しかし、そういう関わりでも関わりであることに違いなので、あまり細かいことを言ってしまうと、逆に孤立を深めてしまうのではないでしょうか。

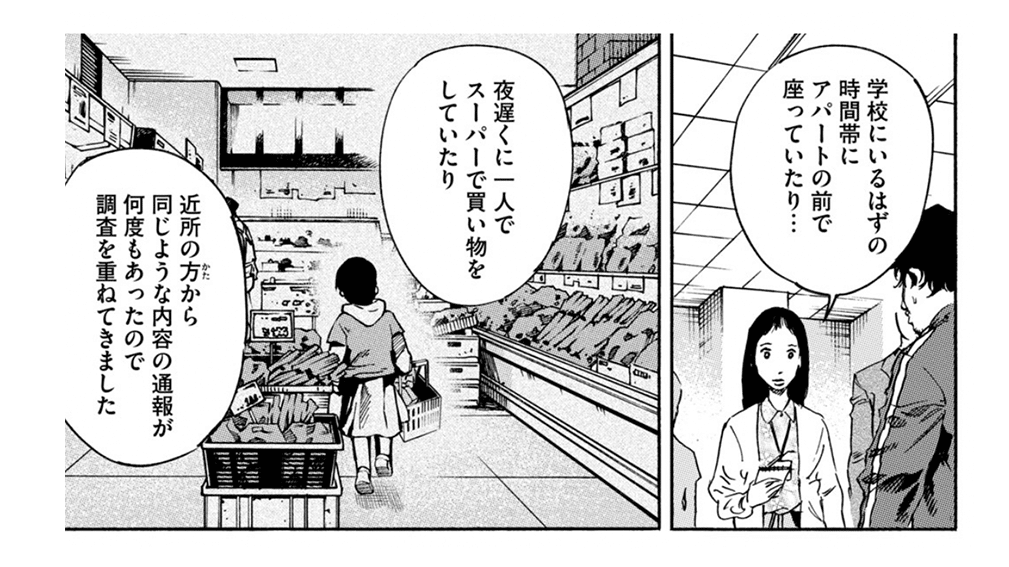

(鈴木)必要なのは、相手の立場になって寄り添ってあげることなのだと思います。ここで映画『誰も知らない』と『リエゾン』の描かれ方の違いについて注目したいと思います。例えば次ページに引用したように、学校にいるはずの時間帯にアパートの前で座っている、夜遅くに一人でスーパーで買い物をしているなど、周囲の人たちが違和感を適切に感じとり、それを児童相談所に連絡したことが描かれています。以前、公益社団法人ACが「見えないフリ(JR西日本コミュニケーションズ、2020年制作)」という啓発CMを公開しました。児童虐待防止のためのキャンペーンですが、とにかく早めに気づいて通報するということを周知徹底させようという取り組みだと思います。『リエゾン』も同時期に、こうして周囲の人たちが早めに気づくことの重要性を作品中で描いているので作者の慧眼といえます。一方で『誰も知らない』では、本当に不思議なことに大人たちが気づくべきところで、気づかないというシーンが散見されました。例えば、主人公の(役:柳楽優弥)がコンビニで万引きを疑われてしまう場面。心無い小学生が彼をめようと買い物袋に商品を突っ込み、明が万引きしたかのように仕向けるのですが、アルバイトの女性が明の無実を証言することで事件化はされませんでした。そのときが明たちの家庭状況知るチャンスであったのに、コンビニオーナー(役:平泉成)は無実の明を万引き犯だと決めつけて詰問していたため、バツが悪くなったのか機嫌取りをして保身に走ろうとした。結果として、彼らの状況に気づくことができませんでした。

ここから先は

春号の購入、誠にありがとうございました。最新夏号では「こころの問題」をテーマに、『こころのナース夜野さん(小学館)』『リエゾンーこどものこ…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?