第2回 市場分析で考えるサービス設計講座振り返り(2021/11/10)

こんにちは。hoshiです。☕

本日は先日受講した講義の振り返りを論点を絞って行っていきます。(第1回分は少々お待ちください)

1.講座ゴール

資料1:ゴール(マケキャリ講座の資料を引用しました。)

ちなみにこの回の全体的な位置付けとしては、経営構想力-広報戦略における「市場分析、競合調査、ポジショニング」とのことでした。(項目は全部で86個ありました。これは方眼ノートに項目ごとにまとめるべきかツリーノートでまとめるべきか、、)

2.市場分析の必要性

例

・自分のサービスを作りたい(講座内で紹介)

・コロナ前後で市場の形が大きく変化しているため(購買動機の変化による日用品の新たな需要性、不要不急の外出自粛によるオンラインツールの需要加速など)

ここでは、2視点の要素が必要とのことでした。

①マーケット視点(市場を分析すること)

②ブランド視点(コンセプトを重要視すること)

資料2:マーケット視点とブランド視点

上記は講義の方が口頭で話していたことをさっとまとめたものですが、あやふやな所があるので質問に伺います。

本題は下記です。

ここでは、「自分のサービスを作る」という例を出していますが、市場選定(大小)の大事さを述べていました。

例として出ていたのはトマトとゴーヤ市場。かなりの差があるとのことで、実際に調べてみました。

農林水産省が調査している「地域特産野菜生産状況調査」と「作物統計調査」を見ると、

トマト →720600トン(2018)

にがうり→18077トン(2018)

とあり、約40倍の差がありました。

参考URL

地域特産野菜生産状況調査 / 長期累年

作物統計調査/データセット一覧

約40倍の差があると資本が動く量も当然変わるから稼ぎやすさも変わるという意図を伝えていたのだと改めて実感。

市場規模は異なりますが、実際に会社全体ではどういう戦略策定をしているのでしょうか??

(営業の仕方、新商品開発、多角化、プロモーション強化、流通経路、物流のサプライ・デマンドマネージメント等、)

さて、次章からは会社全体の全社戦略フレームワークについて整理していきます。

3.全社戦略のフレームワーク

フレームワークを考える前提としてポイントは以下の2点と伺いました。

○事業の状態はどうか

○事業展開をどうすべきか

資料3:全社戦略フレームワーク

(マケキャリ講座の資料を引用しました)

今回は①と②を順々に紹介していきます。

(③は割愛しますがタイミングがあれば投稿します)

①BCG-PPM

資料4:PPM(プロダクトポートフォリオマネジメント)

(マケキャリ講座の資料を引用しました)

目的:成長率や収益性は事業部や製品によって異なる。

なので、良好関係を作る中で長期的な利益とキャッシュフロー(お金の流動性)を保証する事業や製品のポートフォリオを展開するためにモデル化。その代表例。

解説:

Ⅰ.縦は成長率、横は市場におけるシェアに分類。

Ⅱ.四象限に分けられるが、それぞれを「問題児」「スター」「金のなる木」「負け犬」と分類。

○問題児

・高成長×低マーケット。

・「花形」へ移行するために大量資金💰️

・例:ビール事業

○スター🌟

・高成長×高マーケット。

・維持&拡大に大量資金💰️

・例:ビットコイン

○金のなる木🎄

・低成長×高マーケット

・大量の資金をここで確保できる。

・例:ウイスキー事業

○負け犬🐕🦺

・低成長×低マーケット。

・いずれ市場から撤退する運命👋

・例:ガラケー、TV市場

例は講義の方から紹介されました。

Ⅲ.事業は永遠に同じ位置にいることはなく、いずれ淘汰されます。投資の順番は、資金を投下する価値の高い「問題児」→「花形」へ育成→「金のなる木」として果実を収穫→最後「負け犬」として撤退がオーソドックスなルート。

※ただし、負け犬でも強化・進出している企業もあるので一概には言えない。

資料5:事業が時間の移動により移動する定型パターン

②アンゾフのマトリックス

資料6:アンゾフのマトリックス(マケキャリ講座の資料を引用しました)

目的:アンゾフさんは、製品と市場の組み合わせから4つの機会を出せると分類。4象限化。

構成要素

Ⅰ.市場開発→製品そのまま×新しい市場開拓。

➕:既存商品の強みをそのまま生かせる。

➖:新しい市場を開拓するのに時間とコストかかる。

🌟:日本企業の海外進出

Ⅱ.市場深耕(市場浸透)→製品そのまま×市場そのまま。

➕:進めるためのコストは小さい。

➖:成長見込めない。プロモーションや流通経路強化。

🌟文房具の鉛筆。

Ⅲ.多角化→製品作る×新しい市場開拓

➕:大成功のチャンスあり。

➖:成功難易度が高い。いきなりはここを目指せない。

🌟:富士フィルムの医薬品事業。

Ⅳ.商品開発→製品作る×市場そのまま。

➕:開拓コストが小さく元のシェアが大きいほど有利。

➖:新しい商品を作るコストがかかる。

🌟:ヒートテック。金麦・のどごし・クリアアサヒ。

<考える上での注意点>

・企業の現在および将来における市場地位

・各市場の成長性

・企業の保有資源(人、モノ、金、情報、ノウハウ等)

・資料7の成長ベクトル

資料7 成長ベクトル

アンゾフのマトリックスをまとめると、

「4つの戦略のバランスを図って売上目標値を適宜修正すること。」

例 メイン市場の成長性が高かったら「深耕」を重点強化すべき、成熟期だったら、多角化戦略を取るべきなど。

※自動車メーカーは成熟期だが、多角化よりも市場開発が多い。スズキがインドに進出していることもその一例。

4.現状分析のフレームワーク

この章は全社戦略から現状分析になります。先日の講義で、大切なポイントを伺いました。

🌟3C分析→SWOT分析→クロスSWOT分析の順で分析を進めること(PEST分析はどこに入るのでしょうか、、?)

一連の流れを分析したものは、別記事の「3C分析→SWOT分析→クロスSWOT分析を実際にやってみる。」で投稿します。

今回は3C、SWOT、PESTで先日学んだことをまとめてみます。

資料8 3C分析(マケキャリ講座の資料を引用しました)

3つとも頭文字がCから始まる英単語でCompany(自社)、Competitor(競合)、Customer(市場/顧客)になります。

ポイントは以下3点とのことでした。

①市場における成功要因

②競合企業の対応と成功要因 ③自社の改善ポイントは何か

それぞれの細かい内容は割愛します。

資料9 SWOT分析(マケキャリ講座の資料を引用しました)

こちらは、企業を取り巻く外部環境と企業の内部環境を分析し最適な対象領域を探索していくことが必要になります。

ポイントは、

〇成功の第一条件は、

企業の持つ内部環境の強み(S)とそれを生かせる外部環境の機会(O)があること。

先日講義でお伺いしたときは、「クロスSWOT分析をした際、シェアの大きいリーダー的な企業は全方位的にやるべきだが、ニッチな企業の場合はつぶさに見て集中的にリソースを投下すべき」といった意見もいただきました。ここはポイントとしてしっかり押さえておこうと思います。

資料10 PEST分析(マケキャリ講座の資料を引用しました)

こちらは企業をとりまく外部市場環境のうち、有効利用すべき機会と回避すべき脅威を4観点(政治的、経済的、社会的、技術的)から要因を整理し評価をしていくものになります。

ここまで3つのフレームワークを整理していきましたが、3C分析、SWOT分析、PEST分析に関しては詳細記事も完成次第投稿します。

5.事業戦略のフレームワーク

この章では、現状分析から事業戦略に移ります。

紹介するフレームワークは3つになります。

①ポーターの基本戦略

②競争地位別の競争市場戦略

③4P分析

資料11 ポーターの基本戦略(マケキャリ講座の資料を引用しました)

3つの戦略ポイントは以下になります。

①コストリーダーシップ

・累積生産量⤴️、低コスト化

②差別化戦略

・コスト以外の独自性を発揮

③集中戦略(コスト集中/差別化集中に分かれます)

・特定のターゲット市場に経営資源を集中させる

資料12 コトラーの競争市場4分類(マケキャリ講座の資料を引用しました)

図表にもあるので以下にはそれぞれの企業が対応する競争戦略を記述します。

・リーダー

→全方位戦略(規模の利益)

・チャレンジャー

→差別化戦略

・ニッチャー

→集中戦略

・フォロワー

→模倣戦略

事例で、日本の自動車メーカーで例えると

リーダーは勿論愛知の「トヨタ」

チャレンジャーは「日産」「Honda」

ニッチャーは「スズキ」「SUBARU」

・スズキは🇮🇳に進出。

フォロワーは「マツダ」「三菱」

あたり。

15年位前?は三菱がチャレンジャーにいた印象があるけど、父親が三菱の車に乗っていたからの主観影響だろうか?

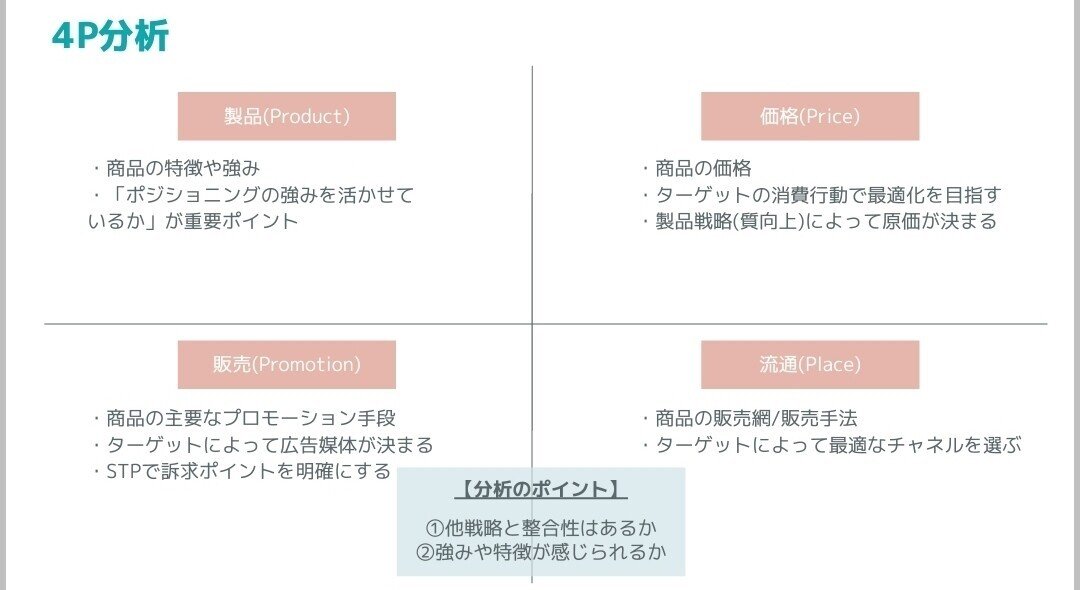

資料13 4P分析(マケキャリ講座の資料を引用しました)

頭文字Pを元に4つに分類したもの。製品、価格、流通、プロモーション。こちらは有形財のマーケティング・ミックスと呼ばれることがある。

さらに、サービスを購買するときは3つのP(物的環境要因、参加者、プロセス)を加えることがあります。

🌟有形財のマーケティング・ミックス→4P

🌟サービスのマーケティング・ミックス→7P

さて、ここまで長々とまとめてきましたが、次章がラストになります。まず、ここまで読んでいただきましてありがとうございました。次章も重要な内容のためお時間あればご覧くださいませ。

6.ポジショニングマップの作り方

資料14.15 ポジショニングとそのマップの作り方(マケキャリ講座の資料を引用しました)

ここは、私が現在直面している課題になります。

とは言ったものの、私のBIプリズムを先に完成させないと進めません。(そう、本当は第1回を先にしっかり作るべきでした。笑)

ですが、先日講義で伺った大事なポイントは、

🌟顧客の決定要因を出すこと

🌟直接競合、間接競合となるところを出す

🌟マップを作ってみる。

🌟一回ではできないので何度も。数十枚。

この4点でした。

先日の課題を進めつつ、時間ができたら別事例でポジショニングマップを作成してみようと思います。

最後に参考文献だけ掲載して〆とします。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

参考文献

・マーケティング・ビジネスハンドブック改訂2版

・マーケティング戦略第5版

・MBAマーケティング改訂3版

最後まで読んでいただきありがとうございます! 始めてまだ間もない者になりますが、いいねとシェアをいただければ嬉しいです。拙い文章ですがこれからもご拝読の程よろしくお願いいたします🙇